-

0 引言

-

胶东金矿集区已成为世界第三大金矿集中区,该地区金矿的成矿作用机制、成矿模式及矿床类型一直是研究的热点(杨进辉等,2000;毛景文等, 2003;陈衍景等,2004;邓军等,2006;宋明春等, 2010;牛树银等,2011;杨立强等,2014;宋明春, 2015;朱日祥等,2015;柏瑞等,2022)。近年来胶西北地区陆续取得的深部找矿重大突破也预示了深部的巨大找矿潜力(Han et al.,2019)。考虑到大深度矿体开采技术和成本的问题,进一步对已知金矿床外围和控矿断裂带延伸部位进行“挖潜”仍是现阶段的一项重要工作。

-

招平断裂带北自蓬莱入海,向南经招远的道头、夏甸,莱西南墅、平度尹府、宋格庄一带,向南延入胶莱盆地后被第四系覆盖,全长约 120 km,是胶西北地区在基底深大断裂基础上发展起来的一条控矿断裂。前人已经对其活动性质、形成机制及成矿规律进行过许多研究(李洪志等,1995;孔庆友等,2006;霍庆龙等,2013;林少一等,2017;霍光等, 2019)。依据其发育程度及与 NW 向断裂的错断关系,将断裂带分为北、中、南3段,其南段一般指南墅镇至山旺村段。由于断裂中段及北段成矿条件较好,已经发现了玲珑、东风、大尹格庄、夏甸等大型 —特大型金矿床,相比之下南段仅有下庄、南墅、山旺等小型金矿床(点),研究程度偏低。地球化学相关性和聚类分析认为招平断裂南段金矿的形成与脆性碎裂关系密切,韧性变形不利于金矿的形成 (苗来成等,1997;汪劲草等,2003;李士先和刘长春,2005;杨进辉等,2012;李衣鑫等,2020;刘永昌和孙靖,2020),且由北向南矿化强度减弱,断裂脆性逐渐向脆韧性过渡,推测南段的矿体成矿深度更大(安梦莹,2021)。

-

天然源和人工源电磁测深、重磁勘探等地球物理方法具有勘探深度大、分辨率高的特点,可提供矿区深部丰富的地质信息(Thomas et al.,2016)。近年来招平断裂带南段针对深部找矿目标陆续开展了多项地球物理勘探工作(曹春国和黄文院, 2010;尹召凯,2018;韩振玉等,2020;刘永昌和孙靖,2020),取得较好效果。尤其是大地电磁测深法 (MT)可依据电性差异及钻孔标定划分标志性地电层和垂向结构,探测深度可达 3~5 km,是进行深部构造研究的重要方法。本文利用 2018 年在莱州市祝沟镇周边(东经 120.10°~120.34°、北纬 36.80°~36.92°)完成的3条大地电磁测深剖面勘探资料,针对金矿控矿断裂深部展布特征及中生代岩体分布等成矿地质要素开展了研究,并结合成矿规律成果、其他地质地球物理资料探讨了该地区深部找矿潜力。

-

1 地质特征

-

1.1 区域地层

-

研究区位于胶北断隆与胶莱盆地的结合部,区域出露地层主要为古元古界荆山群及第四系;岩浆岩以侏罗纪玲珑序列为主,局部出露古元古代莱州序列变辉长岩(图1)。其中玲珑序列岩性为一套酸性二长花岗岩,以含石榴子石、具弱片麻状构造为特征,普遍含有基底岩系残留体、岩基内中基性脉岩发育;荆山群主要岩性为角闪岩相片岩、大理岩、长石石英岩、黑云变粒岩等变质岩,原岩为含碳和富铝的泥质和粉砂质岩石。

-

1.2 构造特征

-

区域基底构造是前寒武纪TTG岩系近EW向复式背斜构造及韧性剪切带,中生代以来叠加了 NNE 向、NW 向及近 EW 向的脆性断裂。其中 NNE-NE 向招平断裂(南段)及其次级 NE向断裂构成的断裂束,是与金矿密切相关的断裂构造。

-

招平主断裂基本沿玲珑岩体与荆山群变质岩系的界线展布;总体走向 30°左右,呈舒缓波状弯曲 “S”形展布,断面产状 120°∠40°~60°,局部倾角达 80°,主断裂带宽 50~200 m,局部近千米,沿断裂带具明显分带现象,反映了该断裂的多期活动性(申文杰等,2020),主活动期为早白垩世。探槽揭露靠近主裂面下盘的构造蚀变岩具有黄铁绢英岩化、绿泥石化、硅化蚀变,局部见黄铁矿化,绢英岩化及黄铁矿石英脉。其中黄铁绢英岩化与金矿化关系密切,蚀变矿化强的部位形成金矿体,黄铁绢英岩化碎裂岩的金品位为6.94×10-6,山旺一带的黄铁矿石英脉的金品位最高达到 17.57×10-6,推测主裂面附近的黄铁绢英岩化碎裂岩和碎裂状岩石具有较好的成矿前景(黄先春等,2016)。

-

图1 招平断裂带南段(a)及研究区地质简图(b,据李衣鑫等,2020修改)

-

1—第四系;2—古元古代荆山群;3—早侏罗世玲珑序列花岗岩;4—古元古代莱州序列变辉长岩;5—蚀变碎裂岩带;6—韧性变形带;7—闪长玢岩;8—石英脉;9—地质界线;10—断裂;11— MT剖面及编号

-

2 地球物理特征

-

2.1 岩石物性特征

-

岩石物性是地球物理结果解释的重要依据,通过电性、磁性及密度等多物性参数综合分析是建立异常识别原则、减少地球物理资料解译成果多解性的必要方法。

-

区内标本实测及资料统计的岩石电阻率结果表明(表1),中生代侵入岩、老变质地层和蚀变岩类之间存在显著的电性差异。中生代酸性侵入岩(玲珑序列)电阻率大于 4000 Ω·m,总体上为显著高阻特征,但受结构、构造不同控制电性变化范围均较大,尤其是碎裂、矿化蚀变后电阻率明显下降;新太古代和古元古代老变质地层(变辉长岩、黑云片岩等)电阻率受岩石成分、结构影响,一般约在数百欧姆·米,为低阻特征且较为稳定,分布于断裂构造内或附近的蚀变岩类,包括黄铁绢英岩化碎裂岩、黄铁矿化蚀变岩等整体为中低阻特征,受碎裂及蚀变程度控制局部略高于变质岩残留体。高阻与低阻岩层可形成明显的电阻率特征分界。

-

密度特征上,酸性或中酸性侵入岩(玲珑序列、郭家岭序列)小于中性侵入岩(闪长岩),整体呈现低密度特征,老变质地层(胶东岩群、荆山群)呈高密度特征,且时代越老,密度越大。与金矿密切相关的构造蚀变岩的密度最小,平均值约为 2.50× 103 kg/m3。磁性特征上,荆山群地层的岩性主要是透辉变粒岩、角闪片岩,磁化率变化较大。中生代岩浆岩为中低磁场特征,与荆山群明显区分,但郭家岭序列花岗闪长岩类较玲珑序列磁性略强。断裂带内韧性变形增加了糜棱岩的磁性,挤压及热液蚀变则可能使碎裂岩磁性降低。

-

综上,与成矿关系密切的花岗岩体与古元古代老变质地层存在显著的物性差异,岩体呈现高阻、低密度、中低磁性特征,断裂带内因岩石破碎、蚀变作用呈现为高阻向低阻过渡的梯级带。

-

2.2 区域地球物理场

-

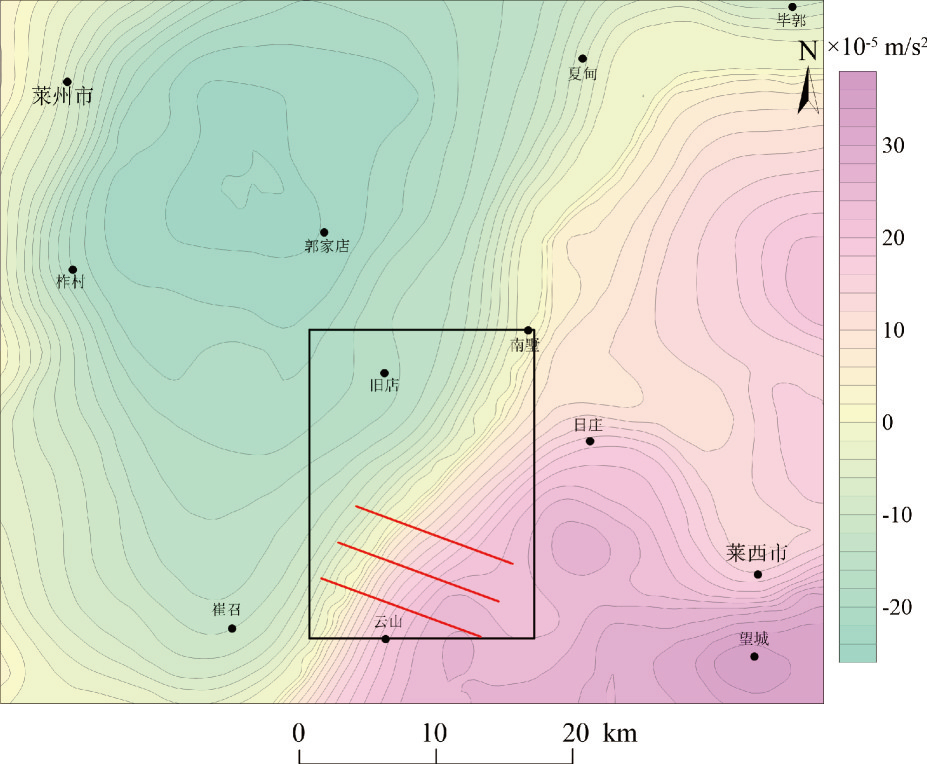

区域重力异常平面图表明(图2),研究区布格重力值为(-25~35)×10-5 m/s2,处在西北侧郭家店低重力场区与东侧莱西—莱阳高重力场区的交界部位,反映了北东向展布胶北隆起上的基底变质岩系被中生代玲珑复式中酸性岩体侵位的重力场分布特征,交界地段的 NE 向折线状展布密集重力梯级带即为招远—平度断裂,断裂南东侧上盘布格重力高值反映高密度荆山群变质岩地层,北西侧下盘重力低值区则反映了稳定分布的低密度中生代玲珑岩体。

-

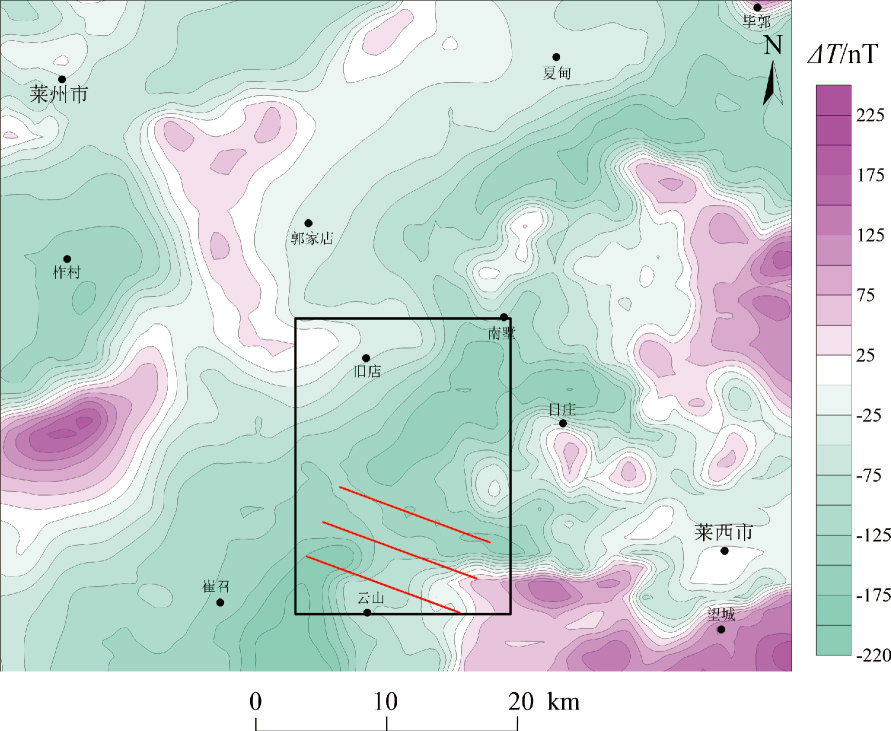

航磁 ΔT 异常等值线平面图(图3)反映的区域磁场与重力场有一定的对应关系,总体表现为:西北部局部波动、相对平稳的低缓负磁场,ΔT 异常值一般为-100~-25 nT,南东部为存在串珠状局部低异常的杂乱相对高磁场,ΔT 异常值一般为-10~200 nT,局部达到 250 nT 以上,区域整体交错分布正、负磁异常。招平断裂则处于不明显的磁性梯度带位置。这种磁场分布特征反映了招平断裂上盘出露的荆山群及少量时代较老的莱州序列,由于其岩性主要为斜长角闪岩、斜长片麻岩、黑云变粒岩、浅粒岩及变辉长岩等,各种岩性中所含铁磁性矿物及结构构造有很大差异,导致磁性极不均匀,此外,荆山群包裹的高磁性体(超基性—基性岩、沉积变质型铁矿点)也加剧了磁场的杂乱性。

-

图2 招平断裂南段布格重力异常等值线平面图

-

图3 招平断裂南段航磁△T异常等值线平面图

-

3 MT勘探与处理

-

3.1 数据采集与定性分析

-

3条MT剖面垂直招平主断裂带布设,测线方位 120°(图1),仪器为 MTU-5A 大地电磁采集站,观测频段为 320~0. 005 Hz,采集时间均大于 12 h,点距 250 m,采用“十”字型张量观测方式,记录相互正交的磁场分量(Hx、Hy)和电场分量(Ex 和 Ey)。同时采用远磁参考技术压制近场干扰。原始数据使用SSMT-2000和MT-editor软件进行时—频转换、电磁场的自功率谱和互功率谱计算,并使用“Robust 估计”获得了张量阻抗。通过功率谱挑选对“数据飞点”进行了编辑和静态校正等预处理以提高数据质量。

-

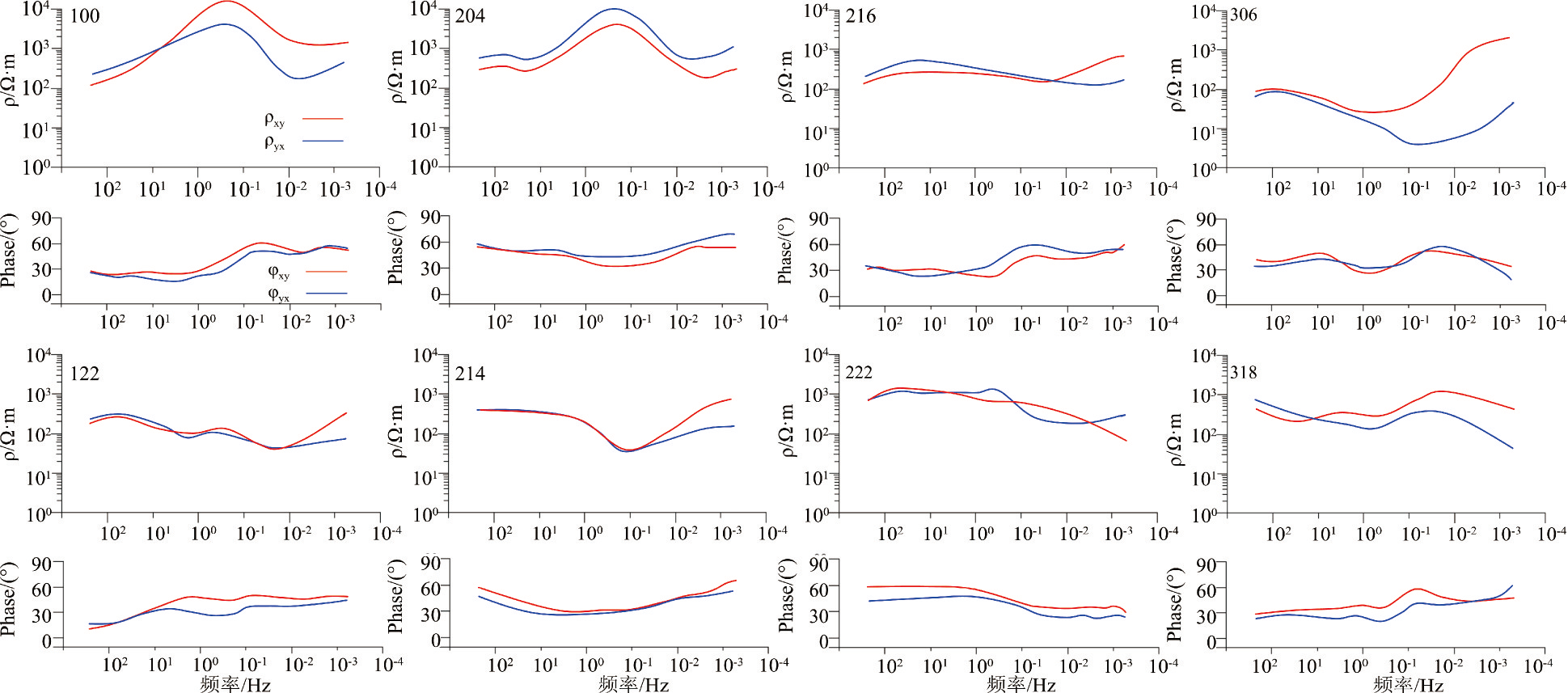

图2给出了沿剖面不同构造单元内 8个典型测点的视电阻率(ρxy和 ρyx)和阻抗相位(φxy和 φyx)曲线形态和数值(测点位置见图1中黑色圆点)。从形态上看,视电阻率和相位曲线连贯性较好,高频部分重合,频率低于 0.5 Hz 左右开始分离,地层呈现二维特征。断裂两侧测点(214、216)曲线类型存在显著变化,西部中生代侵入岩出露区基本以 AK 型、A 型曲线为主,极小值电阻率均出现在 1 Hz 以后,反映了低阻盖层较薄、基底浅的特点;东部曲线类型以 HK、KH型为主,整体地层呈低阻特征,且深部电性界面由西向东埋深增大。

-

3.2 反演计算

-

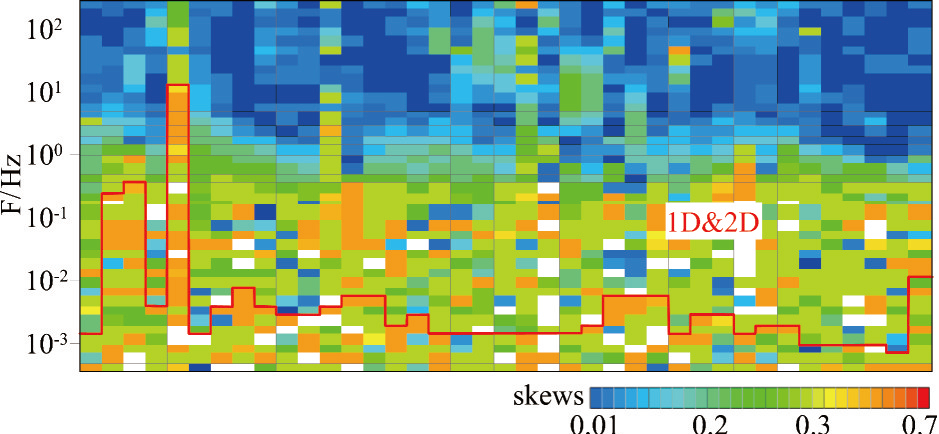

反演之前通过维数分析确定二维反演的适用性,一般情况下,当二维偏离度skews<0.3时表明地下结构特征以一维(1D)或二维(2D)特征为主。图4为全部MT测点二维偏离度断面,320~1 Hz围内,大部分测点的二维偏离度值较小,这表明研究区域浅层沉积结构为近一维,向低频方向测点二维偏离度值明显变大,在 0.1~0. 01 Hz 范围内,大部分测点的二维偏离度值小于 0.3,结合大地电磁测深曲线特征,可知研究区以二维为主,深部局部存在三维结构。本次二维反演通过一维 OCCAM 反演及 “印模法”构建初始模型,二维非线性共轭梯度法 (NLCG)完成建模;处理过程中,首先选择典型剖面试算,并采用钻孔约束下的TE+TM 联合模式进行计算(图5)。

-

4 电性结构及其金成矿地质意义

-

4.1 深部电性结构及断裂特征

-

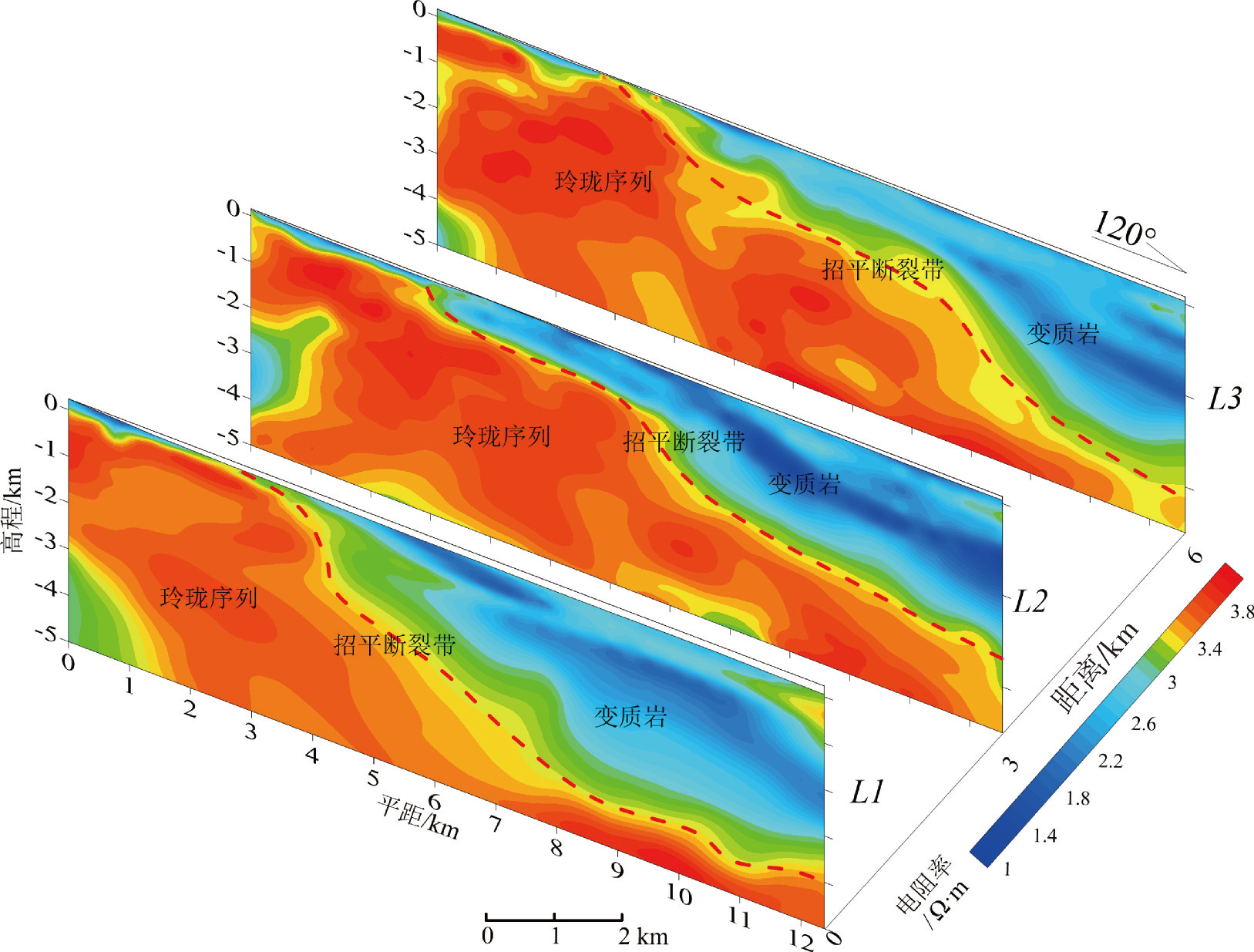

二维反演获得了深度 5 km 范围内的分层电阻率结构。从反演断面成果来看(图6),各剖面具备良好的一致性,整体上电性模型呈双层结构,纵向深部高阻体上覆东、西侧厚度不同的低阻体。剖面西侧低阻体厚度小于 100 m,向东厚度逐步加大至 3000 m,剖面中部存在显著的高低阻梯级带,由地表向深部呈“波状”延伸,较好地反映了浅部层状荆山群变质岩、玲珑序列花岗岩及产状较缓的招平主断裂破碎带。

-

图4 大地电磁剖面典型测点的视电阻率和相位曲线

-

图5 MT测点二维偏离度断面

-

以电性成果为主,结合重磁、钻孔和地质资料进行综合地质解释。原则上电阻率值的高低对应不同的地层与岩性,并在一定程度上反映岩石成分的均一性、破碎程度及蚀变作用强度,重磁曲线、水平导数联合分析可提高断裂主构造面的空间定位精度,依据此原则开展了地质解译,重点分析了主断面空间位置、变质岩厚度、隐伏岩体等本区成矿要素。

-

图7为典型剖面 L3合地质解释断面图,利用已有揭露招平主断裂钻孔约束,剖面浅部低阻荆山群底界深度约580 m,向东厚度逐步增大,空间上存在由北向南厚度增大的特征。剖面东部局部高阻出露地表,电阻率值不低于 4000 Ω·m,由浅至深电阻率差异较小,表明剖面下方岩体内部介质均一性较好,高阻延伸深度到达5000 m,且对应重力低值区,反映了中生代玲珑花岗岩的赋存特征。剖面西侧深部4000~5000 m范围存在电阻率相对低值区,结合航磁 ΔT异常特征,存在磁性增强的特点,考虑为局部隐伏发育郭家岭序列,并受岩石成分和 EW 向基底断裂双重制约。

-

以电阻率梯度带形式沿低阻荆山群与高阻玲珑序列边界发育的招平断裂带是本次研究的重点。整体形态上看,埋深自西向东增大,在剖面东部深度超过 3500 m,重磁异常及电阻率特征均反映出断裂产状存在多次陡缓变化,剖面平距 5.4 km 和 9.5 km 处,产状分别由 21.5°、15.7°变陡至 37.7°和 42.2°,该处同时在重力上表现为布格重力值拐点。断裂主体大致呈现“三层台阶”特点,即为位于1000 m 以浅的第一层台阶、1000~2300 m 的第二层台阶及 2300 m 以下的第三层台阶。考虑到断裂为铲式正断,兼具压扭性或压性兼平移性的特点(李俊建等,2005)及“阶梯金成矿假设”(宋明春等,2018),断裂深部的台阶处、断裂缓倾段和陡、缓转折部位易存在金矿富集区,在主断面形成平行主构造的缓倾矿体。

-

招平断裂北段实施的多个钻孔已证实该断裂带由宽数十米至数百米的糜棱岩和碎裂岩带组成,且下盘的黄铁绢英岩化蚀变带被认为是主要的成矿空间,从成矿期和物质来源存在统一性角度,结合实测电性特征,重点对蚀变带展开了分析。物性资料已证实蚀变岩为显著的低阻,参考重磁曲线拐点、布格异常一阶导数零值点位置对梯度带内招平主断裂蚀变带进行了空间定位,断裂面两侧的电阻率约为 500~800 Ω·m,与绢英岩化碎裂岩、绢英岩化花岗质碎裂岩和绢英岩化碎裂状花岗岩吻合,由此推断主断裂及两侧蚀变带厚度约 120~150 m,且在主断裂转折台阶处厚度显著增大。综合本区金矿地质规律性研究,可将主断裂产状变缓做为预测矿体的重要标志。

-

图6 L1-L3线二维反演电性结构断面

-

4.2 找矿方向分析

-

中生代以来,伴随胶东地区广泛而强烈的岩浆活动,在基底深大断裂基础发育了包括招平断裂在内的一系列 NNE、NE 向的断裂,为含矿热液向浅部运移提供了通道和容矿空间。就招平断裂带南段而言,其发育于古元古代变质地层与玲珑序列花岗岩边界处,经历了早期韧性剪切和晚期脆性变形等多期运动,金富集成矿同时受控于岩体及断裂,其成矿背景、物理化条件、成矿物质来源等与断裂中、北段是一致的,可进行统一的深部找矿分析。

-

大深度电磁勘探方法可通过电性结构分析构造平面及深部延伸,推断岩石破碎程度及基底、岩体等金成矿要素。招平断裂带由北向南矿化强度依次减弱,韧性糜棱岩增多,断裂性质存在由脆性向脆韧性过渡的趋势,导致金矿石类型由黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩转变为黄铁绢英岩。从老变质岩与金成矿关系看,金矿绝大多数分布在前寒武纪变质基底岩系与中生代玲珑花岗岩接触带(中段) 或下盘的玲珑花岗岩内(南段),玲珑花岗岩以及在其中的胶东群和荆山群包体是矿床的直接围岩,金成矿与玲珑花岗岩存在紧密的空间依存关系,即岩浆热液沿构造断裂带运移渗透,经过破碎带交代蚀变形成蚀变岩型金矿床,远离断裂带裂隙填充形成石英脉矿。从成矿深度上看,大型控矿断裂由浅至深均存在脆性—脆韧性过渡带—韧性剪切的变化趋势(张志臣等,2010),南段热液受厚断层泥阻隔,易在下盘深部脆韧性过渡带处富集成矿。

-

综合地质、地球物理成果,认为断裂走向变化的“转折”部位与深部“台阶”、断裂与 EW 向基底深断裂交汇处、断裂下盘玲珑二长花岗岩靠近主断面位置、深部隐伏郭家岭岩体均为深部金矿预测的重点地段。

-

5 结论与展望

-

(1)招平断裂带(南段)控制了中生代玲珑序列和古元古代荆山群地层分布,断裂面附近及下盘黄铁绢英岩化构造蚀变岩与金矿化关系密切,由于侵入岩和蚀变岩类之间存在显著的电性、密度差异,通过深部电性结构研究、重磁异常分析主断裂面定位,对断裂带的空间展布和深部延展、主断裂面位置、下盘金矿围岩玲珑序列及老变质岩的分布等本区成矿要素进行研究,起到间接找矿预测的作用。

-

图7 L3线重磁电异常综合地质解释剖面图

-

a—布格重力与航磁异常ΔT;b—布格重力一阶导数与航磁ΔT水平一阶导数; c— MT二维反演电阻率断面

-

(2)利用研究区内完成的大地电磁剖面探测成果,结合重磁、钻孔资料约束,通过5000 m以浅的电性异常解释推断,证实招平主断裂带表现为显著的电性梯度带特征,断裂在深部延伸呈舒缓波状延伸,存在3处“台阶”式产状陡变部位,结合招平断裂中、北段成矿规律综合认识,断裂南段韧性增强,主断裂下盘的脆韧性过渡带金成矿条件好,在进行深部金矿潜力分析中,需将构造平面走向的转折、基底 EW 向深断裂交汇关系、隐伏郭家岭岩体进行统一认识,提高勘查效果。随着胶西北地区金矿勘探的深度和难度持续加大,MT、广域电磁等大深度地球物理方法未来必将在深部金矿预测中发挥更重要的作用。

-

致谢 本文的野外物性工作得到了山东省物化探勘查院技术人员的帮助,在撰写中得到了天津地质调查中心专家的大力支持,审稿专家对本文提出了宝贵的修改意见,在此作者一并表示感谢!

-

参考文献

-

Han Z Y, Yu X W, Li S J. 2019. He-Ar isotopic tracing of pyrite from oreforming fluids of the Sanshandao Au deposit, Jiaodong area[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 93(6): 1755-6724.

-

Thomas M D, Ford K L, Keating P. 2016. Review paper: Explorationgeophysics for intrusion-hosted rare metals [J]. Geophysical Prospecting, 64(5): 1275-1304.

-

安梦莹 . 2021. 胶东招平断裂带南段金矿成矿作用及成矿规律 [D]. 石家庄: 河北地质大学, 29-36.

-

柏瑞, 崔美慧, 张琪, 胡跃亮, 张姗, 李肖, 陈晓燕. 2022. 焦家成矿带北段地质特征与黄铁矿特征研究[J]. 矿产勘查, 13(2/3): 174-181.

-

曹春国, 黄文院 . 2010. 综合物探方法在深部找矿工作中的应用 [J]. 山东国土资源, 26(4): 16-19.

-

陈衍景, FrancoPIRAJNO, 赖勇, 李超. 2004. 胶东矿集区大规模成矿时间和构造环境[J]. 岩石学报, 20(4): 907-922.

-

邓军, 杨立强, 王庆飞, 徐浩 . 2006. 胶东矿集区金成矿系统组成与演化概论[J]. 矿床地质, 25(S1): 67-70.

-

韩振玉, 王巧云, 王润生, 胡雪平, 郭晶, 胡创业. 2020. 山东招远— 平度断裂带南段地球物理特征及找矿预测[J]. 36(11): 55-62.

-

黄先春, 李山, 鲍忠义. 2016. 招平断裂带蚀变岩非镜像对称特征及地质意义[J]. 山东国土资源, 32(5): 25-30.

-

霍光, 刘彩杰, 范家盟, 闫春明, 刘国栋, 刘天鹏, 李山. 2019. 胶东玲珑金矿田深部钻孔揭露招平断裂带及其意义[J]. 矿产勘查, 10 (7): 1609-1617.

-

霍庆龙, 吕古贤, 朱随州, 范潇, 袁月蕾, 许亚青, 杨人毅. 2013. 招平断裂带地质特征及其成矿规律研究[J]. 矿物学报, 33(S2): 915-916.

-

孔庆友, 张天祯, 于学峰. 2006. 山东矿床. 济南[M]. 山东: 山东科技出版社.

-

李洪志, 杨涨清, 王登红, 任胜利, 李艳兵. 1995. 胶东绿岩型金矿找矿方法研究[J]. 山东地质, (1): 63-67.

-

李俊建, 罗镇宽, 刘晓阳, 徐卫东, 骆辉. 2005. 胶东中生代花岗岩及大型—超大型金矿床形成的地球动力学环境[J]. 矿床地质, 24 (4): 361-372.

-

李士先, 刘长春. 2005. 胶东金矿地质[M]. 北京: 地质出版社.

-

李衣鑫, 刘汉栋, 于晓卫, 李秀章, 王立功. 2020. 胶东地区招平断裂带南段构造地球化学特征及找矿方向[J]. 56(6): 1105-1115.

-

林少一, 孙亮亮, 魏绪峰, 郭洪军, 蒋雷, 隋来伦 . 2017. 招平断裂带南段山旺矿区金矿地质特征及成矿远景[J]. 山东国土资源, 33 (2): 8-15.

-

刘永昌, 孙靖 . 2020. 综合物化探在招平断裂带中段金矿深部找矿的应用[J]. 矿产勘查, 11(3): 530-539.

-

毛景文, 李晓峰, 张作衡, 王义天, 李厚民, 胡华斌 . 2003. 中国东部中生代浅成热液金矿的类型、特征及其地球动力学背景[J]. 高校地质学报, (4): 620-637.

-

苗来成, 罗镇宽, 关康, 黄佳展 . 1997. 胶东招掖金矿带控矿断裂演化规律[J]. 地质找矿论丛, 12(1): 26-35.

-

牛树银, 孙爱群, 张建珍, 马宝军, 王宝德, 陈超, 张福祥, 刘成, 张晓飞. 2011. 胶东西北部金矿集中区深部控矿构造探讨[J]. 地质学报, 85(7): 1094-1107.

-

申文杰, 刘少峰, 张博, 王喻, 王者涵, 方敏, 李雪岩. 2020. 胶莱盆地白垩纪构造演化[J]. 大地构造与成矿学, 44(3): 325-339.

-

宋明春, 崔书学, 伊丕厚. 2010. 胶西北金矿集中区深部大型—超大型金矿找矿与成矿模式[M]. 北京: 地质出版社.

-

宋明春 . 2015. 胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展 [J]. 地质通报, 34(9): 1758-1771.

-

宋明春, 李杰, 李世勇, 丁正江, 谭现锋, 张照录, 王世进. 2018. 鲁东晚中生代热隆-伸展构造及其动力学背景[J]. 吉林大学学报 (地球科学版), 48(4): 941-964.

-

汪劲草, 夏斌, 汤静如. 2003. 对玲珑—焦家矿集区几个关键地质问题的认识[J]. 大地构造与成矿学, 27(2): 147-151.

-

杨立强, 邓军, 王中亮, 张良, 郭林楠, 宋明春, 郑小礼. 2014. 胶东中生代金成矿系统[J]. 岩石学报, 30(9): 2447-2467.

-

杨进辉, 周新华, 陈立辉. 2000. 胶东地区破碎带蚀变岩型金矿时代的测定及其地质意义[J]. 岩石学报, 16(3): 454-458.

-

尹召凯, 李瑞波, 唐德龙, 王君伟 . 2018. 胶东招平断裂带中段深部电性及重力特征[J]. 世界有色金属, (20): 270-273.

-

张志臣, 刁守军, 宋耕海, 张云山 . 2010. 山东莱西山后—北泊金矿区岩石变形特征及其与金矿化关系[J]. 黄金科学技术, 18 (1): 60-64.

-

朱日祥, 范宏瑞, 李建威, 孟庆任, 李胜荣, 曾庆栋 . 2015. 克拉通破坏型金矿床[J]. 中国科学: 地球科学, 45(8): 1153-1168.

-

摘要

山东招(远)—平(度)断裂带是胶西北金矿集区内3条NE向主要控矿断裂之一,其中段、北段均已发现大型—特大型金矿床,研究程度较高,南段研究程度明显偏低。本文以该断裂带南段为研究对象,通过分析大地电磁测深MT成果揭示的深部电性结构和断裂空间分布、控矿构造深部特征,结合区内已有重磁资料及成矿规律研究成果,对与金成矿密切相关的断裂下盘玲珑序列花岗岩分布、老变质基底特征等成矿要素进行了分析推断,研究认为 NE向断裂与基底交汇处、断裂走向变化位置和断裂倾角变化形成的“构造台阶”等部位具有较大的深部金成矿潜力,本研究为推动招平断裂南段深部找矿突破提供了参考。

Abstract

Zhaoyuan-Pingdu fault zone in Shandong Province is one of the three main NE-trending orecontrolling faults in the northwest gold concentration area. Large and super-large gold deposits have been found in the middle and northern sections, and the research degree is relatively high, while the research degree in the southern section is obviously low. Taking the southern part of the fault zone as the research object, this paper analyzes the deep electrical structure, spatial distribution of faults and deep characteristics of ore-controlling structures revealed by the results of magnetotelluric sounding MT, and combined with the existing gravity and magnetic data and the research results of mineralization law in the area, analyzes and deduces the metallogenic ele- ments of the fault footer's fine-sequence granite distribution and the characteristics of old metamorphic basement, which are closely related to gold mineralization. It is concluded that the intersection of NE-trending fault and base- ment, the "tectonic step" formed by the change of fault strike and fault dip have great deep gold mineralization potential, and this study provides a reference for promoting the deep prospecting breakthrough in the southern part of Zhaoping fault.