-

0 前言

-

孢粉分析是利用地层中的孢粉组合直接恢复古植被,间接恢复古气候环境的技术,具有较高的直观性、准确度。通过孢粉记录结合地层测年数据,可再造特定时段某一区域的植被景观,从而间接反映该区域古气候、古环境的演变特征(Edwards and MacDonald,1991;Figueiral,1995;许清海等, 2001,2004;Zhang et al,2003;刘恩峰等,2004;孙雄伟和夏正楷,2005;谢振东和范淑贤,2005;吴立等, 2008;梁琛等,2020;张宗言等,2020,2022)。

-

前人对不同沉积环境的孢粉组合有过一定的研究(张佳华等,1997;朱艳等,2001;赵信文等, 2022①),认为古环境重建不能仅从孢粉组合出发,必须结合沉积环境综合分析,在河床相,粗粒的物质容易被沉积下来,较细的孢粉不易被沉积,而河床相周边相对较高的河漫滩区沉积的孢粉相对要比河床中多一些;当区域完全暴露于地表时,风化剥蚀作用使地层中仅保留极少量孢粉;在靠近山谷的平原区也会有少量洪冲积作用带来的孢粉沉积,不过孢粉浓度同样较低。但是,这些有关不同沉积环境中孢粉化石保存状况的假说,尚未得到有效验证。

-

广东省清远市清城区地处亚热带,多重地质证据显示,晚更新世以来该地区的气候、地貌和古环境经历了大幅度的更替(施雅风等,1992;李逊和孙湘君,1999;刘嘉麒等,2000;郭正堂等,2014;赵信文等,2022①),这种情况为研究不同沉积环境下孢粉化石的保存状况,并利用孢粉记录重建区域古植被、古气候和古环境演变过程提供了优良的研究背景条件。然而,关于本区典型地质剖面中孢粉化石记录的相关研究,至今尚未开展。因此,本研究以清远市清城区的 QK02 钻孔为研究对象,通过对不同时段地层中化石孢粉记录保存状况的分析,揭示沉积相转变和不同的沉积环境对孢粉记录保存的影响,在此基础上试图通过孢粉生物地层探讨清城区晚更新世以来的古植被、古环境变化特征及其对古气候的指示意义。

-

1 研究区地理概况

-

清远市清城区位于广东省中部,北江中下游,清远市最南端(图1),全区总面积为 1296 km2,地理坐标为北纬 23°26'~23°54',东经 112°34'~113°23'。清城区地处珠江三角洲冲积平原与粤北山地交界地带上,地貌主要由山区、丘陵、台地、平原等地貌组成。清城区处于北回归线以南,属亚热带季风气候,受季风及地形影响,气温常年较高,日照充足,雨水充沛。受地貌及气候影响,清远市自然环境孕育了丰富的野生动植物资源。据《清远年鉴》记载,清远市共有维管植物 270 科 877 属 2439 种,约占广东省维管植物总数(6267种)的38.92%。清城区地带性植被的主要类型有南亚热带季风常绿阔叶林、中亚热带典型常绿阔叶林等(吴志敏等,1996;朱报著等,2002;李国标等,2007)。

-

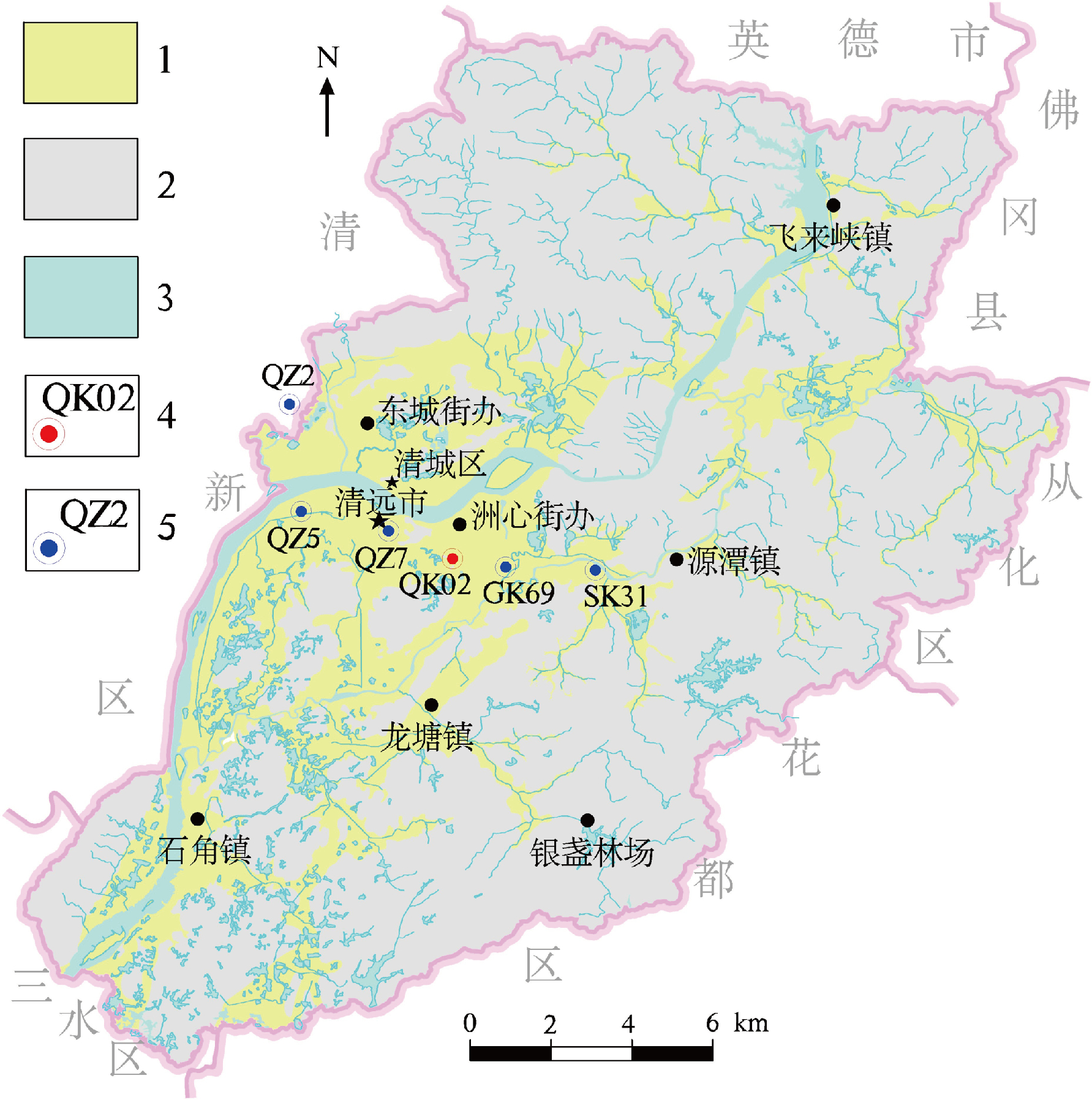

图1 清城区交通位置图(a)及清城区区位图(b,据温汉辉等,2021②)

-

1—省级行政中心;2—地级行政中心;3—县级行政中心;4—省级行政区界;5—地级行政区界;6—高速铁路;7—普通铁路;8—高速公路; 9—国道;10—山峰;11—清城区界

-

2 研究区第四纪地质概况

-

清远市清城区位于珠江三角洲平原与粤北山区交接地带,三水盆地北缘。清城区第四纪地层属内陆地层分区(庄文明等,2017),以内陆河流沉积为主,广泛分布于江河两岸,江心滩和山麓前缘,面积 405. 03 km²,占清城区总面积 31.25%(图2)。根据钻孔岩性分析(图3),清城区第四系成因类型以河流相、湖沼相为主,具河流相砂层、卵石层、湖沼相淤泥质层3个明显韵律层。沉积物沿北江基座阶地沉积,呈北厚南薄,大河两侧厚,支流薄,沉积颗粒北粗南细,岩相岩性及沉积厚度横、纵向变化快,组成物质复杂的特征。沉积物同期异相特征也较明显。另外,搜集晚更新统年龄 5 个(廖示庭, 1995③;温汉辉等,2021②),(41190±980~20800± 1.26)a;全新统年龄6个(廖示庭,1995③;温汉辉等, 2021②),(8310±120~408±14)a,具体测年数据见表1(测年样品取样位置见图2、图3)。另外,晚更新世顶部多发育有花斑状黏土,为该层与全新统划分的标志层(温汉辉等,2021②;苏和明等,2022;赵信文等,2022①)。因此,清城区第四纪地层按照成因及时代可划分为:中—晚更新世冲积层(Qp2-3f)、晚更新世冲积层(Qp3f)、全新世冲积层(Qhf)、全新世湖沼沉积层(Qhs)、全新世冲洪积层(Qhp)。

-

注:*数据据温汉辉等,2021②;▲数据据廖示庭等,1995③。

-

图2 孢粉取样位置图

-

1 —第四纪地层;2—前第四纪地层;3—水系;4—孢粉取样钻孔;5— 测年数据钻孔

-

2.1 中—晚更新世冲积层(Qp2-3f)

-

中—晚更新世冲积层(Qp2-3f)属河流Ⅲ级阶地沉积物,为一套内陆河流相冲积成因地层。以黄色、黄褐色、棕黄色卵砾石层、含黏土质卵石层、砂质黏土为主,代表清城区最老古河道的沉积,不整合于下伏基岩之上,厚度 3.10~52.30 m;该层顶部可见一层厚约1. 00~5. 00 m的红褐色夹浅黄色、黄色夹灰白色或青灰色的花斑状黏土,为该层与全新统划分的标志层。

-

2.2 晚更新世冲积层(Qp3f)

-

晚更新世冲积层(Qp3f)属河流Ⅱ级阶地沉积物,为内陆冲积地层。岩性分为上下两段,上段为黄褐、灰褐、灰黄、红褐色、花斑色粉质黏土、砂质黏土、夹薄层细砂层,局部夹灰黑色淤泥质土;下段为浅黄、红褐、青灰色、深灰色的卵石、砾石、卵砾石、含卵石砂层,其厚度 0.20~34. 00 m;该组顶部以暴露氧化的花斑黏土为标志,花斑黏土厚 0.30~2 0.37 m,呈红褐色夹浅黄色、灰白色,网纹蠕虫状结构。其上部被全新世河流相砂砾层不整合覆盖,下部平行不整合于中—晚更新世冲积层或基岩风化壳之上。

-

图3 孢粉取样与测年数据对比图

-

1 —人工填土;2—黏土 / 粉质黏土;3—淤泥质黏土 / 淤泥质砂;4—细砂、中砂、粗砂;5—花斑状黏土;6—含卵石砾砂

-

2.3 全新世冲积层(Qhf)

-

全新世冲积层(Qhf)属河流Ⅰ级阶地沉积物,以河道沉积、边滩沉积、漫滩沉积为主。一般平行不整合于晚更新世地层之上。岩性以灰黄色、黄色卵砾石、卵石层,灰、青灰色细砂、中砂、含砾粗砂,灰黄色、青灰色黏土、灰黑色或深灰色淤泥质黏土组成,大多具二元结构,下粗上细,厚度 0.20~30.80 m。

-

2.4 全新世湖沼沉积层(Qhs)

-

全新世湖沼沉积层(Qhs)为一套现代河谷平原富含有机质及腐殖质的河流湾、河流泛滥平原或湖沼相沉积地层,以北江为界,江北薄而江南侧相对较厚,厚度随地表起伏而变化。岩性组合为灰黑色淤泥、淤泥质黏土,深灰色黏土、砂质黏土等,富含腐殖质。厚度0.20~24.10 m。

-

2.5 全新世冲洪积层(Qhp)

-

全新世冲洪积层(Qhp)为一套覆于基岩之上的山麓冲洪积扇沉积物,主要分布于山麓地带,残留厚度 5.80~12. 00 m。岩性主要由黏土质碎石层和黏土质块石层组成,局部夹透镜状细砂、砂质黏土; 成分堆积散乱,随地分异,具近源快速堆积特点。该组中碎石、块石等粗碎屑物磨圆度差,呈棱角状、次棱角状,同时分选性极差,粒度一般 5. 00~20. 00 cm,最大可达40. 00 cm。该层不整合于下伏地层或基岩之上。

-

3 孢粉样品采集、处理及鉴定方法

-

3.1 孢粉样品采集

-

孢粉样品取自清城区中部第四纪研究钻孔 QK02,共获得 22.70 m长的连续第四纪沉积物岩芯 (图3)。根据岩性及测年数据认为,0~0.59 m 为人工填土层(Qml),主要为粉质黏土;0.59~15.70 m 为全新世河流冲积相(Qhf)及湖沼沉积相(Qhs),主要为黏土、淤泥质黏土、淤泥质粉细砂等层位,本孔 10.15 m 处采集光释光样测年结果为(5700±0.3)a, 13.80 m 处采集14C 样测年结果为(7227±0. 02)a; 15.70~22.70 m为晚更新世河流冲积相(Qp3f),主要为花斑状黏土、粉细砂、砂卵石层等层位,18.50 m 处采集光释光样测年结果为(27300±2.18)a,其中花斑状黏土为划分晚更新世与全新世的标志层(温汉辉等,2021②;苏和明等,2022)。

-

文中测试样品均采自岩芯 0.70~22.70 m,自上而下每 0.2 m 等间距采样,砂卵石层等明显不含孢粉样的层位未取样,共采集 83 个样品进行孢粉分析,每个样品称重 9.6~18.2 g(黏土质样品取样较少,粉砂质样品取样较多)。

-

3.2 孢粉样品处理

-

样品采集后送至广州龙晟分析测试技术服务有限公司进行分析。分析前处理过程采用传统的重液浮选和氢氟酸法(李育等,2007),外加1片石松孢子(Lycopodium)片剂计算孢粉浓度,孢粉样品化学处理具体步骤如下:

-

(1)称样9.60~18.20 g。

-

(2)加入 10% 的 HCl溶液,充分搅拌,待其充分反应后(去除钙质成分),洗酸,即放离心机离心,去除清液,加水搅拌均匀,如此反复离心 3~5 次(有大量石英质时需用HF酸再处理)。

-

(3)加入15%的KOH溶液,搅拌均匀,水浴加热 2 h左右(去除有机质),并不断搅拌,洗碱,若残余物质颗粒较粗时,可以在此时过筛,如上离心,直至离心后清液清澈时为止,一般重复3~5次。

-

(4)重液浮选 2 次。重液密度为 1.80~2. 00 g/ cm3,第一次加入少量的重液,离心,到上面清液入洗好的烧杯中,第二次加入样品体积2倍的重液,搅拌均匀后离心,清液依次倒入各自的烧杯中。用 3% HCl溶液稀释烧杯中的样品,至原密度的一半,将稀释后的样品置入离心管,进行离心处理,上层清液集中放置,以备重液回收。

-

(5)在离心管中的残余沉积物中加入无水酒精,充分搅拌后离心,倒掉上部液体,将管中的沉淀物自然晾干,使样品脱水。如杂质过多可用超声波震荡除去细小杂质。

-

(6)重液回收(蒸发水法:放在烧杯中煮至密度达到1.80~2. 00 g/cm3)。

-

(7)制片:用定量取液器按沉淀物/甘油为 1∶6 的比例向沉淀物中加入甘油,充分搅拌均匀后取一定体积(30. 00~40. 00 μL)滴在载玻片中央,盖上盖玻片,压出气泡。用加拿大树胶将盖玻片封好,封片胶的宽度在 1. 00 mm 左右,盖玻片和载玻片上各占一半。

-

3.3 孢粉样品鉴定

-

制片完成之后,孢粉鉴定在 Nikon 生物显微镜下完成,每个样品的孢粉统计数目以统计示踪石松孢子个数为 1000个,或者孢粉种类超过 400粒。对于木本植物、草本植物孢粉种类的百分比含量计算是以陆生植物孢粉种类总数作为基数,而水生植物、菌藻类和蕨类苔藓孢子以孢粉总数为基数,孢粉带基于聚类分析进行划分,孢粉图谱利用Tilia软件进行绘制。

-

4 孢粉分析结果

-

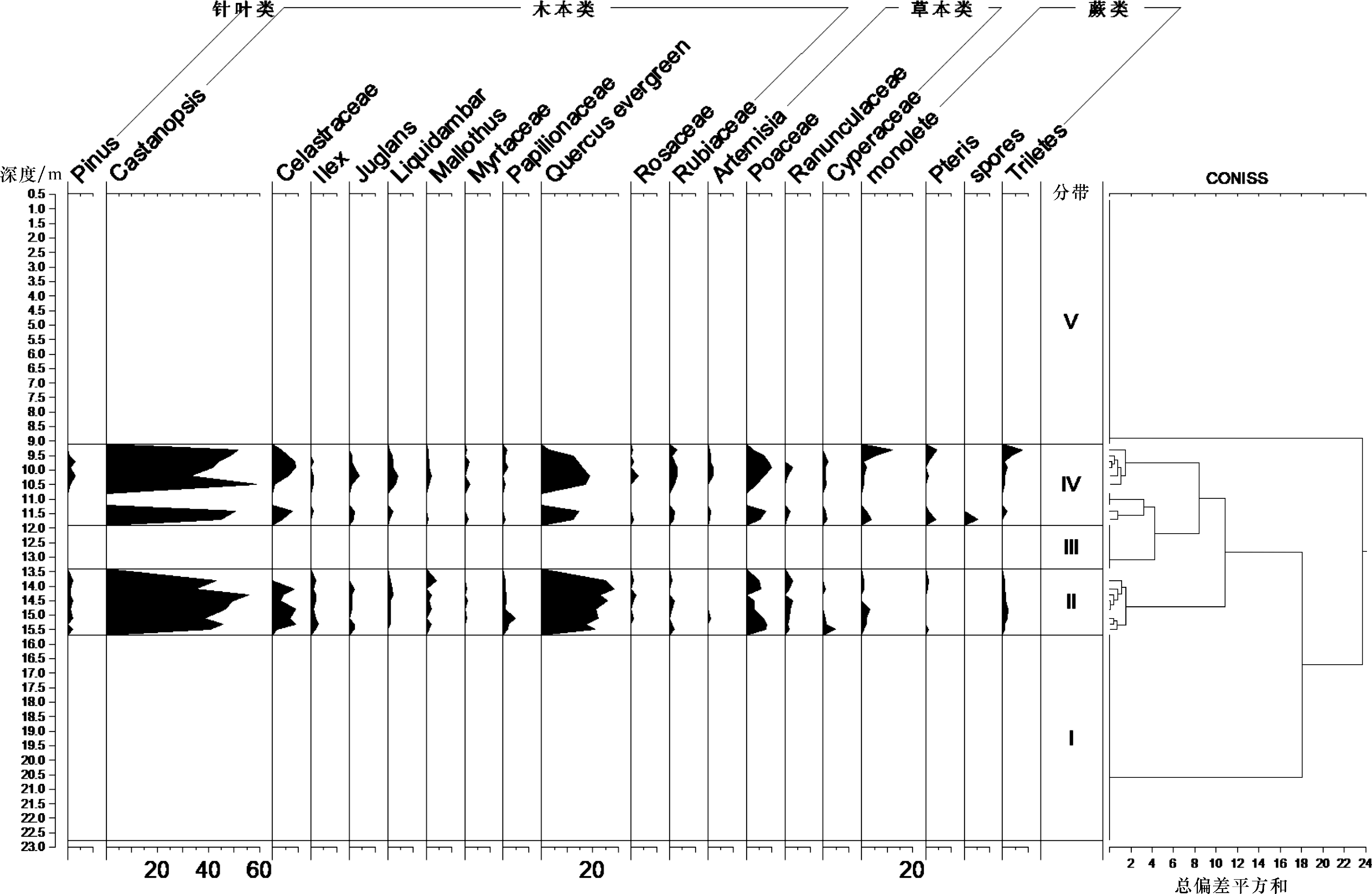

根据采自 QK02 钻孔孢粉的测试数据,结合聚类分析的结果,将清城区划分出 5个孢粉带(图4),但由于 QK02钻孔样品在某些层位不含孢粉或孢粉含量极低,因此本文对孢粉组成分两类进行讨论,即含孢粉层位和不含孢粉层位(包括无法提取出足量孢粉化石层位),具体论述如下:

-

4.1 不含孢粉层位

-

该层位当中,主要包括 3 个层位(层位Ⅰ、Ⅲ和 Ⅴ);其中,层位Ⅰ采集了 16 个样品,所对应钻孔的深度为 15.70~22.70 m;层位Ⅲ采集了 6 个样品,对应钻孔深度为 11.90~13.80 m;层位Ⅴ采集了 43 个样品,对应钻孔深度为0.70~9.30 m。

-

4.2 含孢粉层位

-

该层位当中,主要包括2个孢粉带(孢粉Ⅱ带和 Ⅳ带),其中孢粉Ⅰ带采集了 7 个样品,所对应钻孔的深度为 13.80~15.70 m,大致年代为(12000~7000)a;孢粉Ⅳ带采集了 10 个样品,其中有两个样品也缺乏孢粉,该孢粉带对应钻孔的深度为 9.30~11.90 m,大致年代为(6500~5000)a;以下对该两个孢粉带进行详细描述:

-

4.2.1 孢粉Ⅱ带

-

在本孢粉带当中,孢粉组合最为显著的特征为木本植物的被子植物占据绝对优势,含量为 87. 01%~97.77%(平均 91.24%),其中阔叶林的栲属(Castanopsis)和常绿栎属(Quercus-evergreen),其含量分别为 38%~54% 和 17%~31%,两者含量的总和占据孢粉总含量的61%~76%(平均68%);乔木种类当中,针叶类花粉含量较低,例如松属(Pinus)平均含量为 3%;其他种类例如卫矛科(Celastraceae)、冬青属(Ilex)、蝶形花科(Papilionaceae)、野桐属 (Mallothus)、枫香属(Liquidambar)和胡桃属 (Juglans)等,含量相对较低,均低于 10%。草本类孢粉当中,以禾本科(Poaceae)和毛茛科 (Ranunculaceae)为主,两者含量在 8% 左右,其他种类含量较低,基本上在 1% 以下。蕨类孢子以单缝孢子和三缝孢子为主,但是含量较低,通常在 2% 以内。

-

图4 清城区QK02钻孔孢粉百分比图谱

-

4.2.2 孢粉Ⅳ带

-

本孢粉带仍然以常绿阔叶类乔木植物占优势,而且含量相比孢粉 Ⅱ 带变化不大,为 66.67%~95.85%(平均86.8%);其中阔叶林的栲属和常绿栎属的含量分别为 33.33%~72. 02% 和 4.15%~15. 03%,两者含量的总和占据孢粉总含量的 33%~76%(平均57%);乔木种类当中,针叶类花粉含量相对仍然较低,松属花粉平均含量为 1%;其他种类例如卫矛科、冬青属、蝶形花科、野桐属、枫香属和胡桃属等含量基本上在8%以下。草本类孢粉当中仍然以禾本科和毛茛科为主,两者含量在 10% 左右,相比孢粉Ⅱ带有所增长,其他种类含量较低,基本上在1%以下。蕨类孢子仍然以单缝孢子和三缝孢子为主,其中单缝孢子含量增加,在 9.30m 层位处含量占35.48%,其他种类含量均在5%以内。

-

5 指示意义

-

根据钻孔岩性分析,清远市清城区第四纪沉积物具有横纵向变化快、组成物质复杂、同期异相等特征。因此,QK02 不含孢粉层位仅指示与该层相同沉积和后期改造环境下的地层不含孢粉或孢粉含量极低,不代表当时其他沉积环境下的地层不含孢粉。但是含有孢粉层位可指示清城区当时的古植被及古气候演变过程。根据岩性及测年数据,分析不同时段地层中化石孢粉记录保存状况,揭示沉积相转变和不同的沉积环境对孢粉记录保存的影响,在此基础上试图通过孢粉生物地层探讨清城区晚更新世以来的古植被、古环境变化特征及其对古气候的指示意义。

-

晚更新世(孢粉Ⅰ带):前人研究认为广州市内陆河谷区晚更新统孢粉含量较低,分析气候比较困难(赵信文等,2022①),与本文晚更新世地层不含孢粉的结论基本一致。结合岩性分析,该段底部主要以砂和砾石组成,认为晚更新世早期该地区处于河流相沉积环境,不利于孢粉沉积。此外,晚更新世后期气候改变,降雨量较低(李逊和孙湘君,1999; 杨振京和徐建明,2002;萧家仪等,2007;郭正堂等, 2014;李杰等,2014;鹿化煜和郭正堂,2015;张文静,2021),导致沉积环境由河流沉积相转变为陆相剥蚀区,也可能导致孢粉遭受破坏,晚更新统上部深厚的花斑状黏土即为暖湿期河床沉积之后遭受风化的产物(赵信文等,2022①)。

-

早—中全新世(孢粉Ⅱ~Ⅳ带):该阶段的孢粉组成呈现出乔木植物含量大幅增加,尤其是全新世早期,植被中壳斗科的栲属和常绿栎属乔木大量增加,而代表落叶类的落叶栎属和枫香属含量较低,代表了当时植被发育以常绿阔叶林占据优势,同时伴有针叶类植物增加,指示当时全新世早—中期气候逐渐回暖、降雨量增加导致森林面积的增加,表明该时期气候变化从冷干转向暖湿。结合岩性分析,该层位岩性主要为淤泥质黏土或淤泥质砂,认为该时期沉积环境为湖沼沉积相,有利于孢粉沉积保存。此外,由于该孢粉组合带当中存在孢粉缺失的层位(孢粉Ⅲ带),可能该孢粉带处于 8200 a事件附近,气候突然变冷或者沉积环境发生较大变化 (施雅风等,1992,1993;温孝胜等,1999;刘嘉麒等, 2000;王绍武和龚道溢,2000;侯光良和方修琦, 2012)。

-

晚全新世(孢粉Ⅴ带):前人的研究结果表明,中全新世大暖期之后,气候变冷、降雨量逐渐减弱,导致森林逐渐减少(王开发,1990;聂高众等,1996; 刘嘉麒等,2001;王绍武等,2002;侯光良和方修琦, 2012)。植被以落叶栎属、栲属和常绿栎属和松属组成的森林植被特征;尤其是全新世晚期,草本植物的禾本科和莎草科大量的增加,指示当时大面积的稻作农耕出现(禾本科),人类活动频繁导致森林植被的减少。本层位沉积物主要为黏土和粉质黏土,孢粉含量极低,主要原因可能是洪水快速冲积,沉积物主要是来自山麓或者其他剥蚀区风化壳的土壤。

-

6 结论

-

(1)晚更新世以来,清城区沉积物中孢粉保存情况较差,仅在早—中全新世有孢粉记录,其他地层不含孢粉或含量极低。

-

(2)晚更新世早期清城区气候暖湿,沉积环境处于河流相,可能不利于孢粉保存;后期气候变冷,降雨量较低,由河流相沉积环境转变为陆相剥蚀区,也可能导致孢粉遭受破坏。

-

(3)早—中全新世清城区气候逐渐回暖,乔木植物含量大量增加,以常绿阔叶林占据优势。该时期沉积环境为以湖沼沉积相为主,有利于孢粉沉积保存。

-

(4)晚全新世清城区气候变冷,植被以落叶栎属、栲属和常绿栎属和松属组成的森林植被为代表。然而,该阶段沉积物中孢粉浓度含量极低,可能是由于洪水快速发育,且沉积物主要是来自山麓或者其它他剥蚀区风化壳的土壤。

-

(5)在内陆河谷以河流相或风化剥蚀区为主的地区,第四纪沉积物具有横纵向变化快、组成物质复杂、同期异相等特征,可能不适合利用地层孢粉记录开展古环境重建工作。

-

致谢 感谢清远市清城区多要素城市地质调查项目组全体成员对本文研究的支持与帮助;感谢林玮鹏、刘建雄、林小明、李文辉等正高级工程师对本文的技术指导;感谢李健健、莫飞海、肖熙、官淑文、蒋小文等同事在钻孔编录、图件制作、数据整理等方面提供的帮助;感谢广州龙晟分析测试技术服务有限公司黄康有、郑辉伟、全晓文等老师在样品采集、孢粉分析测试上提供的帮助。

-

注释

-

① 赵信文,郑小战,张傲,周心经,甘华阳,彭华,张庆华,刘伟,曾敏,顾涛,吴盼,江拓,陈松,孙尧,余革淼,胡云琴,郭宇,陈小云,苏贵臣,李晶易,石晓龙,孙昊,李茹,邝著华,黄少飞,邱敏,丁琛,赖湘濡,朱玮琪,高杨,周志远.2022. 广州多要素城市地质调查成果报告[R]. 武汉:中国地质调查局武汉地质调查中心.

-

② 温汉辉,林玮鹏,薛朋,谢先明,欧阳志侠,刘曼,杨胜虎,卢胜华,苏和明,王松,侯涛,何宏伟,肖熙,陈贵生,李三风,陈航华,韩丽杰 .2021. 清远市清城区多要素城市地质调查成果报告 [R]. 清远:广东省有色金属地质局九四〇队.

-

③ 廖示庭,吴甲添,陈昭前 .1995. 清远幅(F-49-11-C)1∶5 万地质图说明书[R]. 佛山:广东省地矿局区域地质调查大队.

-

参考文献

-

Edwards K J, MacDonald G M. 1991. Holocene palynology Ⅱ: Human influence and vegetation change [J]. Progress in Physical Geography, 15(4): 364-391.

-

Figueiral I. 1995. Charcoal analysis and the history of Pinus pinaster (cluster pine) in Portugal[J]. Review of Palaeobotany and Palynology, 89(3/4): 441-454.

-

Zhang Y L, Zhang M B, Song J. 2003. Development of ancestors' cultivation revealed in phytolith assemblages from Guangfulin relics [J]. Chinese Science Bulletin, 48(3): 287-290.

-

郭正堂, 羊向东, 陈发虎, 鹿化煜, 吴海斌. 2014. 末次冰盛期以来我国气候环境变化及人类适应[J]. 科学通报, 59(30): 2937- 2939.

-

侯光良, 方修琦 . 2012. 中国全新世分区气温序列集成重建及特征分析[J]. 古地理学报, 14(2): 243-252.

-

李国标, 何建伟, 曾球根, 黎伟强, 郭杰文. 2007. 广东省清远市野生经济植物资源[J]. 广东林业科技, 23(2): 32-36.

-

李杰, 梅西, 李日辉, 蓝先洪, 张训华. 2014. 南黄海晚更新世以来孢粉记录的古环境变化[J]. 海洋地质与第四纪地质, 34(4): 13.

-

李逊, 孙湘君 . 1999. 南海南部末次冰期以来的孢粉记录及其气候意义[J]. 第四纪研究, (6): 526-535.

-

李育, 王乃昂, 许清海, 李月丛, 阳小兰, 张振卿, 温锐林. 2007. 中国北方第四纪孢粉提取方法研究[J]. 沉积学报, 25(1): 124-130.

-

梁琛, 赵艳, 秦锋, 郑卓, 肖霞云, 马春梅, 李焕, 赵文伟. 2020. 孢粉-气候定量重建方法体系的建立及其应用——以青藏高原东部全新世温度重建为例[J]. 中国科学: 地球科学, 50(7): 977-994.

-

刘恩峰, 张祖陆, 沈吉. 2004. 莱州湾南岸滨海平原晚更新世以来古环境演变的孢粉记录[J]. 古地理学报, 6(1): 78-84.

-

刘嘉麒, 吕厚远, Negendank, Mingram, 骆祥君, 王文远, 储国强 . 2000. 湖光岩玛珥湖全新世气候波动的周期性[J]. 科学通报, 45(11): 1190-1195.

-

刘嘉麒, 倪云燕, 储国强. 2001. 第四纪的主要气候事件[J]. 第四纪研究, (3): 239-248.

-

鹿化煜, 郭正堂 . 2015. 末次盛冰期以来气候变化和人类活动对我国沙漠和沙地环境的影响[J]. 中国基础科学, 17(2): 3-8.

-

聂高众, 刘嘉麒, 郭正堂. 1996. 渭南黄土剖面十五万年以来的主要地层界线和气候事件──年代学方面的证据[J]. 第四纪研究, (3): 221-231.

-

施雅风, 孔昭宸, 王苏民, 唐领余, 王富葆, 姚檀栋, 赵希涛, 张丕远, 施少华. 1992. 中国全新世大暖期的气候波动与重要事件[J]. 中国科学: B辑, (12): 1300-1308.

-

施雅风, 孔昭宸, 王苏民, 唐领余, 王富葆, 姚檀栋, 赵希涛, 张丕远, 施少华. 1993. 中国全新世大暖期鼎盛阶段的气候与环境[J]. 中国科学: B辑, (8): 865-873.

-

苏和明, 师胜梅, 肖熙, 龙勇, 谭瑜. 2022. 清远市清城区第四纪标准地层详细分层研究[J]. 资源信息与工程, 37(5): 12-16.

-

孙雄伟, 夏正楷 . 2005. 河南洛阳寺河南剖面中全新世以来的孢粉分析及环境变化[J]. 北京大学学报(自然科学版), 41(2): 289-294.

-

王开发. 1990. 全新世温暖期中低温事件的初步研究[J]. 第四纪研究, (2): 168-174.

-

王绍武, 龚道溢 . 2000. 全新世几个特征时期的中国气温[J]. 自然科学进展, (4): 39-46.

-

王绍武, 蔡静宁, 朱锦红, 龚道溢 . 2002. 中国气候变化的研究[J]. 气候与环境研究, 7(2): 137-145.

-

温孝胜, 彭子成, 赵焕庭 . 1999. 中国全新世气候演变研究的进展 [J]. 地球科学进展, 14(3): 81-87.

-

吴立, 王心源, 张广胜, 肖霞云 . 2008. 安徽巢湖湖泊沉积物孢粉— 炭屑组合记录的全新世以来植被与气候演变[J]. 古地理学报, 10(2): 183-192.

-

吴志敏, 冯志坚, 李镇魁, 李秉滔 . 1996. 广东省野生木本植物资源 [J]. 华南农业大学学报, 17(2): 103-107.

-

谢振东, 范淑贤. 2005. 江西九江ZK08钻孔孢粉记录及其反映的古环境信息[J]. 地质通报, 24(2): 170-175.

-

萧家仪, 吕海波, 周卫健, 赵志军, 郝瑞辉. 2007. 末次盛冰期以来江西大湖孢粉植被与环境演变[J]. 中国科学(D 辑: 地球科学), 37(6): 789-797.

-

许清海, 李润兰, 朱峰, 阳小兰, 梁文栋. 2001. 华北平原冲积物孢粉沉积相研究[J]. 古地理学报, 3(2): 55-63.

-

许清海, 肖举乐, 中村俊夫, 阳小兰, 杨振京, 梁文栋, 井内美郎 . 2004. 孢粉记录的岱海盆地 1500 年以来气候变化[J]. 第四纪研究, 24(3): 341-347.

-

杨振京, 徐建明. 2002. 孢粉-植被-气候关系研究进展[J]. 植物生态学报, (S1): 73-81.

-

张佳华, 孔昭宸, 杜乃秋. 1997. 北京地区不同沉积环境对孢粉沉积影响的分析[J]. 沉积学报, 15(S1): 57-63.

-

张文静. 2021. 末次盛冰期以来海南岛东北部的海岸风沙沉积与环境演变[D]. 福州: 福建师范大学.

-

张宗言, 刘祥, 李响, 张楗钰, 柯学, 徐亚东 . 2020. 广东雷州半岛河头镇 ZKA01 钻孔剖面晚渐新世—早更新世孢粉组合及古植被演替[J]. 地质通报, 39(6): 880-892.

-

张宗言, 刘祥, 李响, 柯学, 张楗钰, 徐亚东 . 2022. 广东雷州半岛晚渐新世—早更新世孢粉共存因子分析及古气候变化重建[J]. 地学前缘, 29(2): 303-316.

-

朱报著, 胡德活, 廖庆文, 周毅 . 2002. 清远市国家重点保护植物资源及其开发利用[J]. 广东林业科技, 18(3): 24-28.

-

朱艳, 陈发虎, 张家武, 安成邦 . 2001. 沉积环境对孢粉组合影响的探讨——以石羊河流域为例[J]. 沉积学报, (2): 186-191.

-

庄文明, 刘建雄, 黄继春, 李出安, 邓中林, 李文辉等 . 2017. 广东省及香港、澳门特别行政区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 398.

-

摘要

地层中保存的化石孢粉记录是重建历史时期古植被、古环境和古气候演变历史的重要指标。但是关于不同沉积环境中孢粉化石的保存状况,至今尚未开展针对性的研究。本文以广东省清远市清城区典型地质剖面中QK02钻孔为研究对象,试图通过孢粉组合分析揭示不同的沉积环境对孢粉化石记录保存的影响,在此基础上尝试性探讨清城区晚更新世以来的古植被和古环境演变历史。研究结果显示,清远市清城区晚更新世以来的孢粉保存情况总体较差:晚更新世地层统不含孢粉,主要可能原因为早期处于河流相沉积环境,不利于孢粉保存。此外,后期气候环境变化,降雨量降低,由河流沉积相转变为陆相剥蚀区,风化严重,也可能导致孢粉遭受破坏;早—中全新世孢粉组合中木本植物含量大量增加,特别是壳斗科的栲属和常绿栎属乔木大量增加,而落叶栎属和枫香属含量较低,反映常绿阔叶林占据优势的植被状况,表明该时期区域气候变化从冷干转向暖湿,同时该时期沉积环境主要为湖沼沉积相,有利于孢粉沉积保存;晚全新世气候变冷,导致森林逐渐减少,植被以由落叶栎属与栲属、常绿栎属与松属组成的森林植被为代表。然而,该阶段沉积物中孢粉含量极低,可能是洪水快速发育,使得沉积物主要来自山麓或其他剥蚀区风化壳的土壤,从而导致孢粉记录保存不完整。综合研究结果表明,在内陆河谷以河流相或风化剥蚀区为主的地区,第四纪沉积物具有横纵向变化快、物质组成复杂、同期异相等特征,可能不适合利用地层孢粉记录开展古环境重建工作。

Abstract

The fossil palynological record is an important index to reconstruct the evolution history of paleovegetation, paleoenvironment and paleoclimate. However, there has been no specific study on the preservation of pollen fossils in different sedimentary environments. In the case of QK02 core retrieved from a characteristic geologic strata in Qingcheng District of Qingyuan, Guangdong Province, this paper attempts to reveal the influence of different sedimentary environments on the preservation of palynological fossil records through pollen analysis. On this basis,this paper discusses the evolution of paleovegetation and paleoenvironment in Qingcheng District since Late Pleistocene. The results show that the pollen preservation in Qingcheng District is poor since the Late Pleistocene: There's no pollen in Upper Pleistocene, the main reason is likely that the early fluvial sedimentary environment isn’t conducive to pollen preservation. In addition, due to the change of climate and environment in the later period, the sedimentary environment changed from fluvial facies to terrestrial denudation, which may result in the destruction of pollen fossil. During Early to Middle Holocene, the concentration of xylophyta increased significantly,reflecting dominance of evergreen broad-leaved forests at that time. It shows that the cold and dry regional climate change to warm and wet condition during this period. The sedimentary facies of this period are mainly lacustrine facies, which is conducive to the deposition and preservation of pollen fossil. The cooling climate during the Late Holocene led to the gradual reduction of forests, and the vegetation was dominated by deciduous Quercus,Castanopsis, evergreen Quercus and Pinus. However, the pollen content in the sediments at this stage is very low, which may be due to the rapid development of flood, making the sediments mainly from the foothills or denudation areas, resulting in incomplete pollen records. According to comprehensive research, Quaternary sediments have the characteristics of rapid transverse and longitudinal changes, complex material composition and different phases at the same time in the inland river valley or weathered denudation area,it is not suitable to use the stratigraphic pollen subfossil records to reconstruct the paleoenvironment in the areas dominated by fluvial facies or weathering denudation area.

Keywords

Late Pleistocene ; pollen ; paleoclimate ; paleoenvironment ; Qingcheng District ; Qingyuan ; Guangdong Province