-

0 引言

-

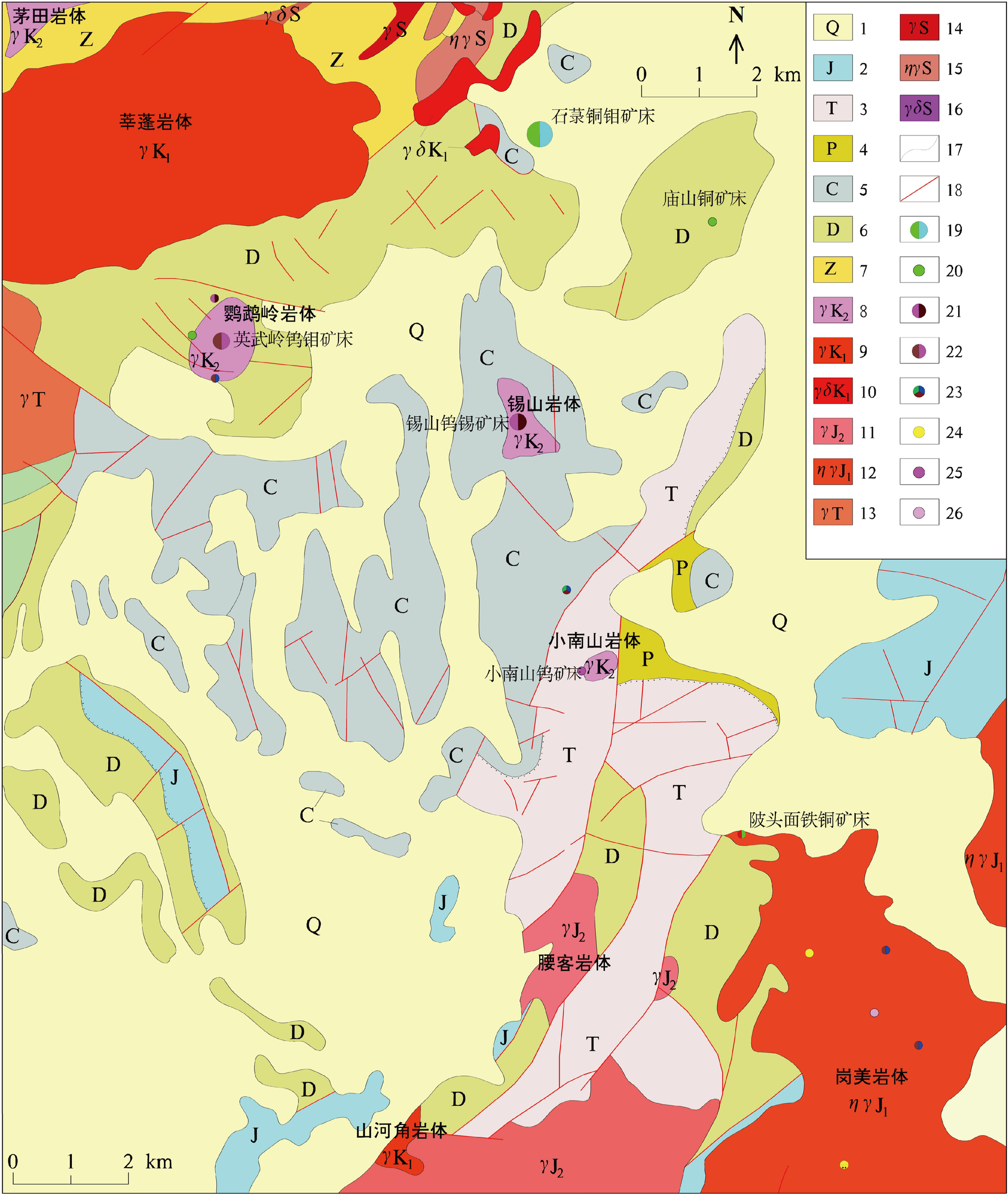

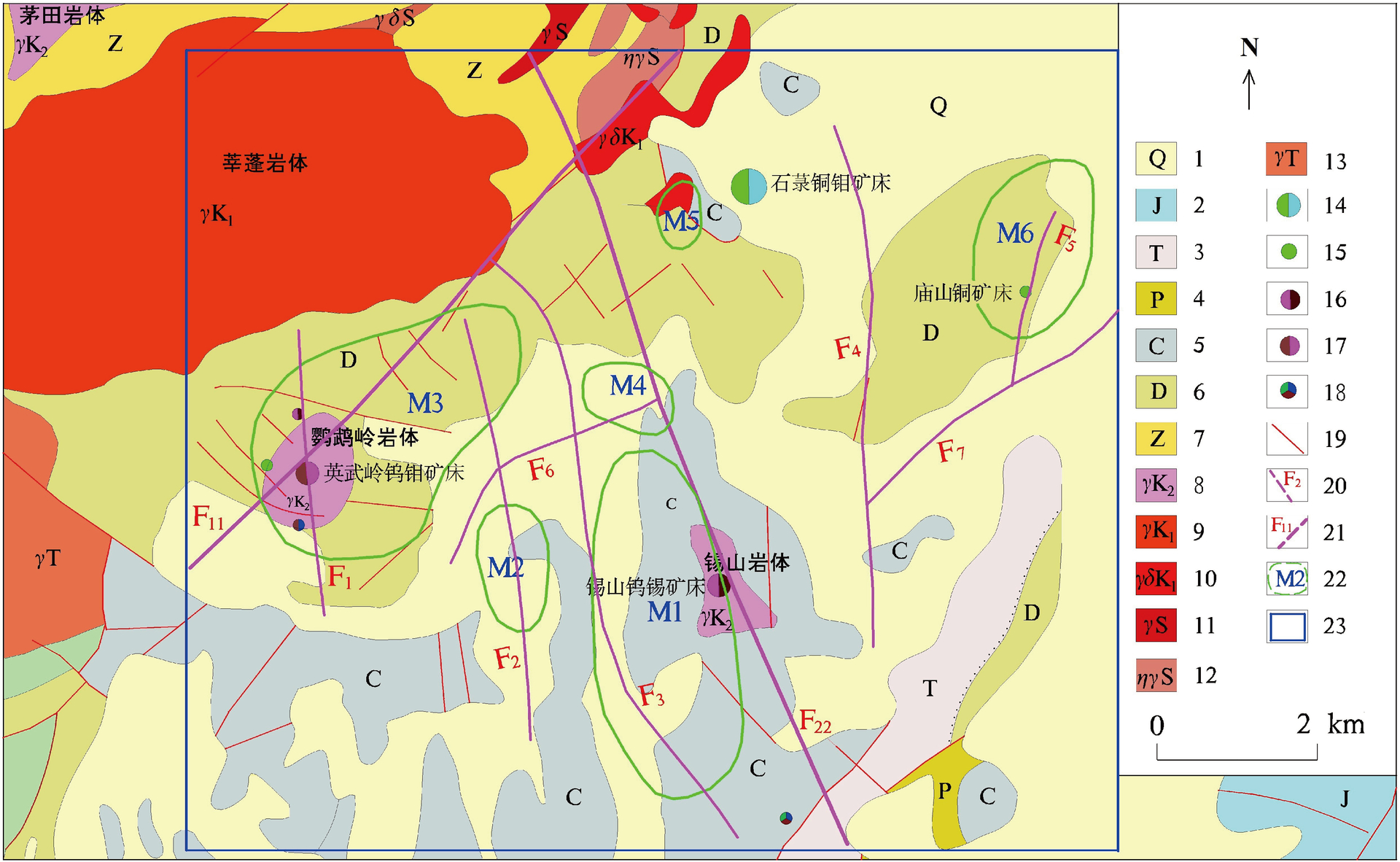

阳春石菉—鹦鹉岭—锡山铜锡多金属矿集区位于粤西阳春铜多金属矿整装勘查区西南部,区内有石菉铜矿床(大型)、鹦鹉岭钨钼多金属矿床(中型)、锡山钨锡矿床(中型)、庙山铜多金属矿等数十个矿床(吴剑和曾小华,2011;郑伟等,2014;Zheng et al.,2015)(图1),这些矿床多处于山包丘陵地形,因地表岩石露头较好而相对容易被发现,但因当时勘查技术手段及技术经济条件限制,边深部大量找矿远景区并未开展进一步工作;区内多为第四系等沉积岩覆盖,地势平坦,岩石露头少,因此,急需地球物理方法探索深部成矿环境,为攻深扫盲提供物探依据。本文通过区域物探扫面、典型物探综合剖面、典型矿床成矿地质特征的综合分析和研究,认为本区区域地质成矿条件优越,成矿空间广阔,成矿作用强烈,找矿前景好,具备寻找各类与岩浆热液有关的矿床条件,值得开展进一步综合研究和边、深部找矿工作。

-

1 地质概况

-

1.1 区域地质概况

-

阳春石菉—鹦鹉岭—锡山铜锡多金属矿集区处于阳春盆地南缘。阳春盆地位于云开加里东隆起东部外缘,吴川—四会断褶带中段,是晚古生代以来的坳陷带(杨明桂,1997;李献华等,2001;汪洋和邓晋福,2003;沈睿文等,2010;张求知,2010;毛景文等,2011;杨大欢等,2015;欧阳志侠等,2018; 赵海杰等,2021)。盆地四周的寒武系是盆地的基底,泥盆系、石炭系、二叠系的浅海相碎屑岩-碳酸盐岩-含煤建造组成盆地核心和两翼,中生代内陆湖泊相和沼泽相建造仅见于盆地西南端(黄灿辉, 1992)。阳春盆地经历了自加里东期以来的多期构造运动,区内岩浆活动频繁,分布广泛,从加里东期至喜马拉雅期均有岩浆活动,其中以燕山期最为强烈(郑伟等,2015)。粤西阳春盆地作为广东省重要的铜锡多金属矿集区之一,区内构造复杂,导致多期次的岩浆侵位,形成了复杂的内生金属矿床。

-

阳春石菉—鹦鹉岭—锡山铜锡多金属矿集区出露地层主要为泥盆系和石炭系灰岩、白云质灰岩、砂岩等沉积岩地层;构造以北东—北北东和北北西向的断裂为主;岩浆岩主要为燕山晚期石菉花岗质、锡山、鹦鹉岭花岗质岩体等,其中,石菉岩体为花岗闪长岩及石英闪长岩,锡山和鹦鹉岭岩体为花岗岩(图1)。铜锡多金属矿体主要产于岩体与沉积岩接触带及其附近或外围沉积岩中的断裂破碎带内。

-

1.2 典型矿床地质概况

-

区内典型矿床主要有石菉铜钼矿床(大型)、锡山钨锡多金属矿床(中型)和鹦鹉岭钨钼多金属矿床(中型)。

-

1.2.1 石菉铜钼矿床

-

矿区主要出露的石炭纪地层为一套连续沉积的灰岩夹砂页岩建造,构造主要为北东—北北东向压扭性断裂和北西—北西西向张扭性断裂,两组构造的交叉部位是岩体的有利侵位空间。区内出露的石菉岩体与成矿关系密切,矿体主要赋存于石菉岩体接触带内外矽卡岩及邻近的矽卡岩化大理岩中。

-

1.2.2 锡山钨锡多金属矿床

-

位于石菉铜钼矿南侧约4 km处(图1)。矿区沉积地层主要为下石炭统石磴子组结晶灰岩和测水组碎屑岩,出露的锡山岩体是矿床的成矿地质体。锡山岩体沿矿区短轴背斜轴部侵入,岩体中部高凸向四周倾斜,岩体中心为W、Sn矿化,四周为Cu、Pb、 Zn矿化,具明显分带性。矿体主要赋存于锡山岩体内成矿裂隙构造带中,以石英脉、云英岩型脉状钨锡矿为主;在岩体周边与碳酸盐岩接触部位赋存有矽卡岩型锡矿,南部有层间破碎充填型锡铅锌多金属矿体。

-

图1 石菉—锡山矿集区地质矿产简图

-

1—第四系;2—侏罗系;3—三叠系;4—二叠系;5—石炭系;6—泥盆系;7—震旦系;8—晚白垩世花岗岩;9—早白垩世花岗岩;10—早白垩世花岗闪长岩;11—晚侏罗世花岗岩;12—早侏罗世二长花岗岩;13—三叠纪花岗岩;14—志留纪花岗岩;15—志留纪二长花岗岩;16—志留纪花岗闪长岩;17—地质界线;18—断层;19—铜钼矿床;20—铜矿床;21—钨锡矿床;22—钨钼矿床;23—铅锌铜矿床;24—金矿床;25—钨矿床;26—钼矿床

-

1.2.3 鹦鹉岭钨钼多金属矿床

-

位于石菉铜钼矿床西南约4 km处(图1)。区内出露地层为上泥盆统天子岭组和帽子峰组砂岩、灰岩。矿区出露的鹦鹉岭岩体是成矿地质体,为燕山五期细粒斑状黑云母花岗岩,另有基性—酸性岩脉产出。矿区构造复杂,矿体主要赋存于鹦鹉岭岩体内外接触带中,含矿热液在不同的围岩环境下产生了不同的矿床类型及矿化,岩体边部主要为云英岩型钨锡矿床;与砂岩接触为网脉浸染型钨锡铅锌多金属矿床;与灰岩接触为矽卡岩型钨锡铜矿床;外围有灰岩中热液交代充填型铅锌矿床(钟建桥, 2011;郑伟等,2013)。

-

2 地球物理特征

-

2.1 岩矿石物性特征

-

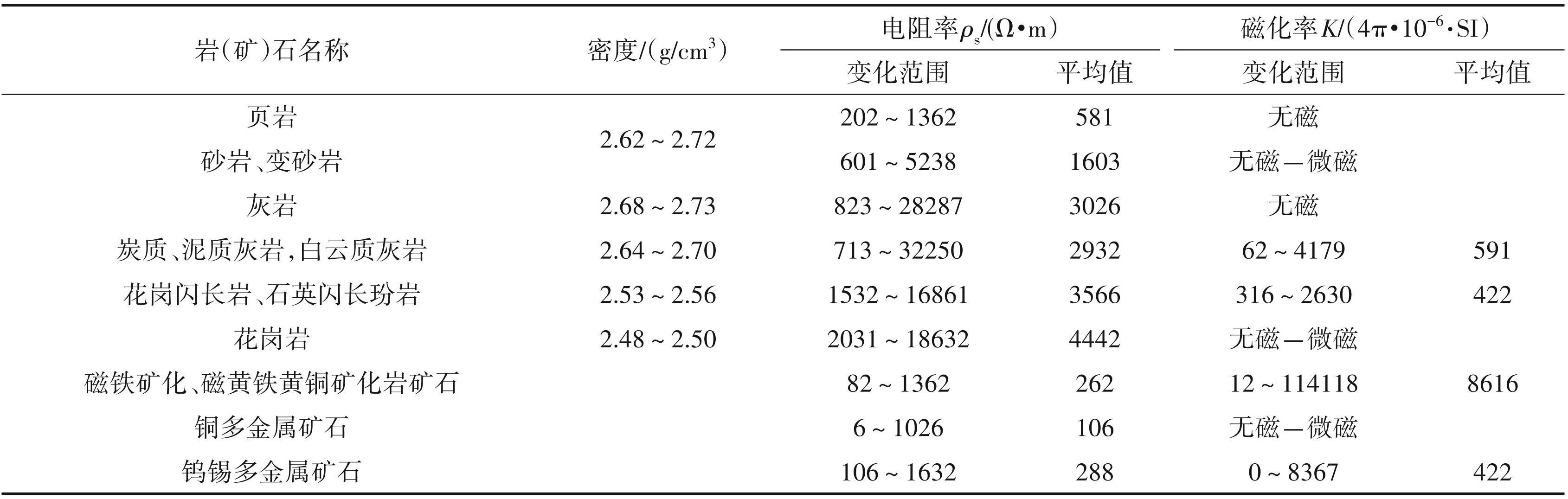

区内各地层岩矿石物性特征见表1:

-

据上表可见:区内各时代沉积岩表现为相对高密度、无磁性和中高电阻率特征;酸性花岗岩(锡山岩体、鹦鹉岭岩体)具有低密度、无磁—微磁和高阻特征,中酸性岩(石菉岩体)具有相对低密度、弱磁性和高阻特征;岩体与沉积岩接触蚀变带具有弱— 中等磁性;多金属矿化体表现为低阻高极化率和弱 —中等磁性特征。目前已发现的工业矿体成因均与岩体和构造有关,且多金属矿化体均有磁性(郑伟等,2014)。因此,磁异常是本区寻找隐伏矿床最具指示意义的物探异常。

-

区内花岗岩电阻率最高,其次为灰岩、白云质灰岩。二者空间形态和特征不同,隐伏岩体一般表现为向上凸起的高阻特征,而灰岩、白云质灰岩一般表现为较平整的高阻层状特征,据此可以对其加以区分。

-

2.2 物探方法技术简介

-

本区投入的物探方法主要有1∶5万重力、1∶1万磁法扫面和可控源音频大地电磁法(CSAMT)剖面测量工作。

-

1∶1万磁法为20世纪80年代完成,采用的是机械式磁力仪,观测参数为地磁垂直分量(ΔZ),测量网度为 100 m×20 m,总均方误差±10.4 nT;1∶5万重力为 20 世纪 90 年代完成,采用的是 Worden 石英弹簧重力仪,观测点密度为 6~8 点/km2,总均方误差为 0.24×10-5 m/s2。重力数据处理主要做了纬度改正、布格改正、地形改正等工作,其中地形改正分为远区、中远区、中近区和近区改正,近区、中近区和中远区地改分别按 5~25 m、25~100 m、100~5000 m 在 1∶1 万地形图上读取高程,远区地改按 5000~20000 m 在 1∶5 万地形图上读取高程数据;CSAMT 剖面测量采用GDP32多功能电法工作系统,测量点距40 m,数据处理采用广州连新地球物理公司自主开发的 Ydkc-CSAMT 预处理软件对原始数据进行了阻抗相位改正、曲线平滑、滤波、静态校正,采用美国Zonge公司开发的SCS2D反演软件对处理后的数据进行二维反演计算。高精度磁测剖面测量采用的是 PMG-1 高精度质子磁力仪观测地磁总场 (Ta),点距 40 m,经日变、纬度、高度改正后求取总场磁异常ΔT值。

-

2.3 物探异常特征

-

2.3.1 1∶5万区域重力场特征

-

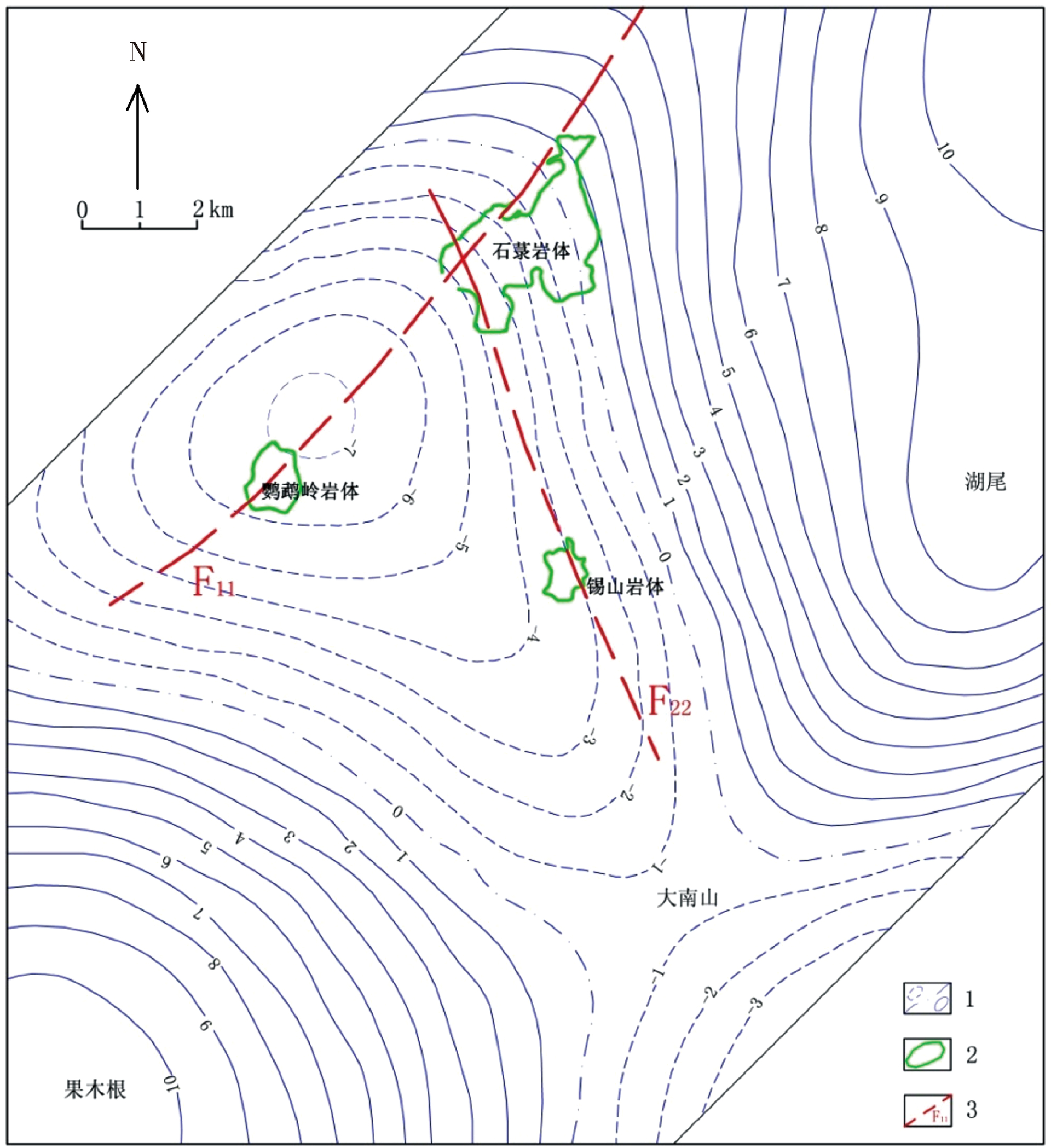

区域重力场显示本区深部基底为北西方向(图2),岩基主要沿该方向侵入和分布。区域重力低场区为基底的隆起区,其中北西部的 U 字形低异常区主要为燕山晚期花岗岩基占据,区内已知岩体和矿床均位于该 U 字形低异常区内,其中已出露的鹦鹉岭、石菉、锡山、小南山等岩体和矿床位于 U 字形低异常区边部附近,十二排和马水龙田等隐伏多金属矿位于 U 字形低异常区内,说明上述岩体和矿床同属该北西向的基底构造和燕山晚期的岩浆侵入控制。

-

区内石菉和锡山岩体分布在北西向岩基中心的北东侧,而鹦鹉岭岩体位于其南西侧(图2),二者异常强度、展布方向和特征不同,前者位于北西向的重力梯级异常带上,后者主要位于北东向的重力低异常带上,而石菉岩体处于上述北西和北东向异常带的交汇部位,说明石菉、锡山和鹦鹉岭岩体所处的次级构造不同,故与此有关的矿床类型和矿物组合不同;区域高值区对应基底的坳陷区,高异常中心为坳陷中心,沉积了厚层的碳酸岩类。

-

在鹦鹉岭、石菉、锡山岩体地带,区域重力场表现为北西和北东向椭圆状异常特征(图2),据此推测有上述两个方向的区域构造(编号为 F11、F22)存在。其中锡山和石菉岩体、鹦鹉岭和石菉岩体分别处于北西向的重力梯级带(F22)和北东向的椭圆状异常带(F11)上,显示上述构造控岩特征。

-

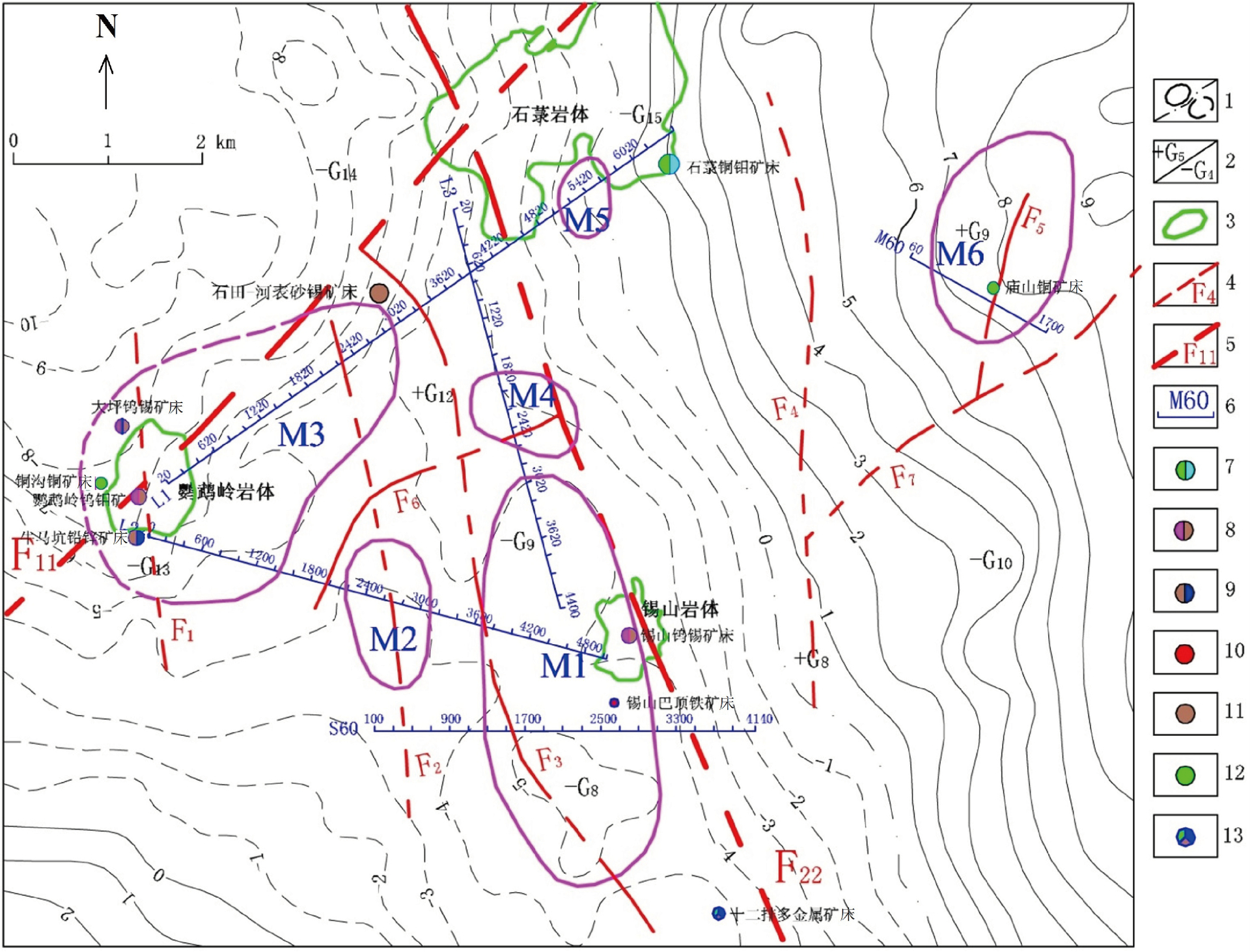

布格重力场特征亦然(图3),总体上呈北西向带状展布,说明本区区域地质和构造总体走向为北西方向,其次是北东向带状异常,说明有北东向构造存在。区内鹦鹉岭、石菉、锡山3个岩体和已知矿床均处于北西—北北西向和北东向布格重力异常带上,说明均受上述两个方向的断裂控制。

-

庙山铜多金属矿床位于近南北向的布格重力高梯级异常带上,与上述 3 个岩体和矿床的异常特征和展布方向不同,说明该矿床的成因类型与前者不相同,且矿床所处位置距离上述岩体较远,推测可能为中低温热液矿床。

-

2.3.2 1∶1万地面磁测ΔZ异常特征

-

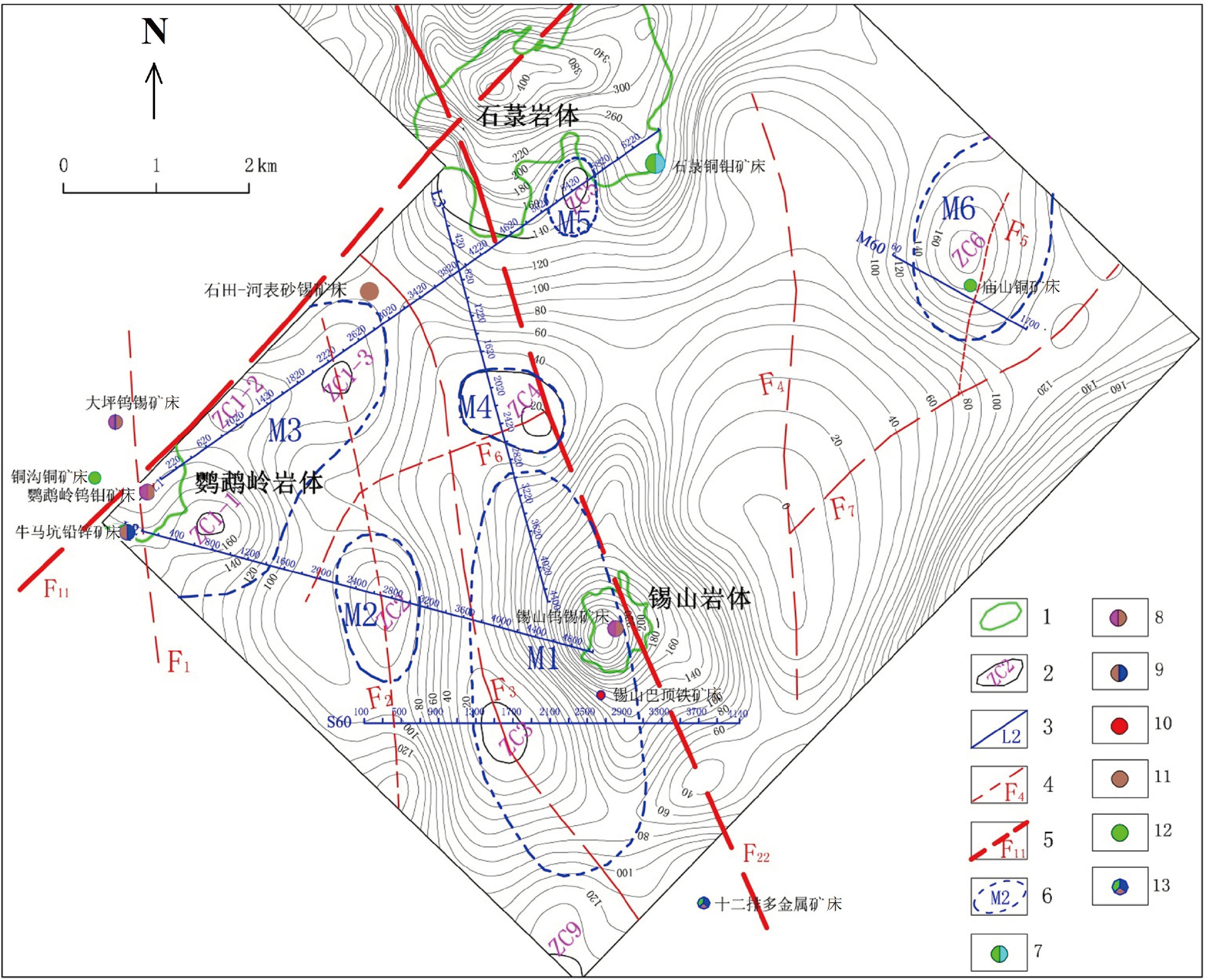

区内石菉、锡山、鹦鹉岭3个岩体均有磁异常反映(图4)。其中石菉岩体的磁异常强度是其他岩体的约2倍,物性测定该岩体为弱磁性,能够引起弱磁异常。而锡山和鹦鹉岭岩体为无磁性,岩体本身不会引起较明显的磁异常,但其与沉积岩接触因受岩体热液蚀变作用形成的磁黄铁(磁铁矿)矿化蚀变岩,故在岩体的上方及其周围会形成不规则的磁性壳(磁性蚀变体),从而引起弱磁异常。

-

与重力场特征相似,1∶1 万地面磁异常总体上亦呈北北西向展布,其次是北东向带状异常(图4); 区内鹦鹉岭、石菉、锡山3个岩体和已知矿床均处于北西—北北西和北东向的磁异常带上,亦说明上述构造是区内主要的控岩和控矿构造。上述岩体之间均有条带状的低磁异常反映,推测为隐伏构造所致(编号为 F3、F6),结合 1∶5万区域重力和电磁法剖面资料,推测石菉、锡山、鹦鹉岭3个岩体为F3、F6断裂分隔的相对独立岩体。

-

石菉岩体处于北东和北北西向串珠状磁异常的交汇部位,并于该地带形成区内规模最大、强度最高的上述两个方向的交汇异常形态,说明石菉岩体经历上述两个方向的构造活动,成矿构造条件有利,从而形成了本区规模最大的铜多金属大型矿床;在锡山和鹦鹉岭岩体地段分别形成北北西和北东向的椭圆形磁异常,其长轴方向(尤其是ZC1-1~ZC1-3、ZC4磁异常地段)是寻找鹦鹉岭和锡山岩体控矿类型矿床的最为有利地带;庙山铜多金属矿床位于一个相对独立的北北东向椭圆形磁异常(ZC6 异常)内,地质上推测有与该磁异常长轴走向基本一致的 F5断裂,推测该矿床主要为 F5断裂控矿,可能属岩浆远程热液矿床。

-

2.3.3 电磁法剖面异常特征

-

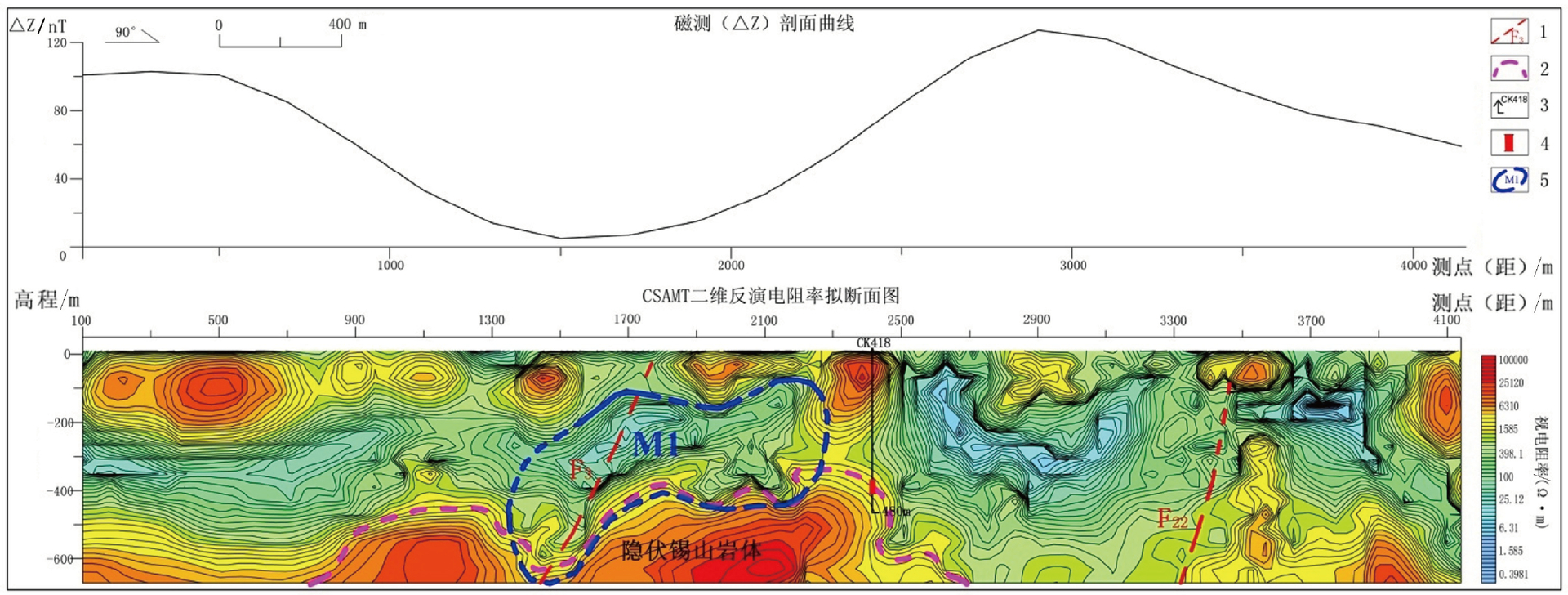

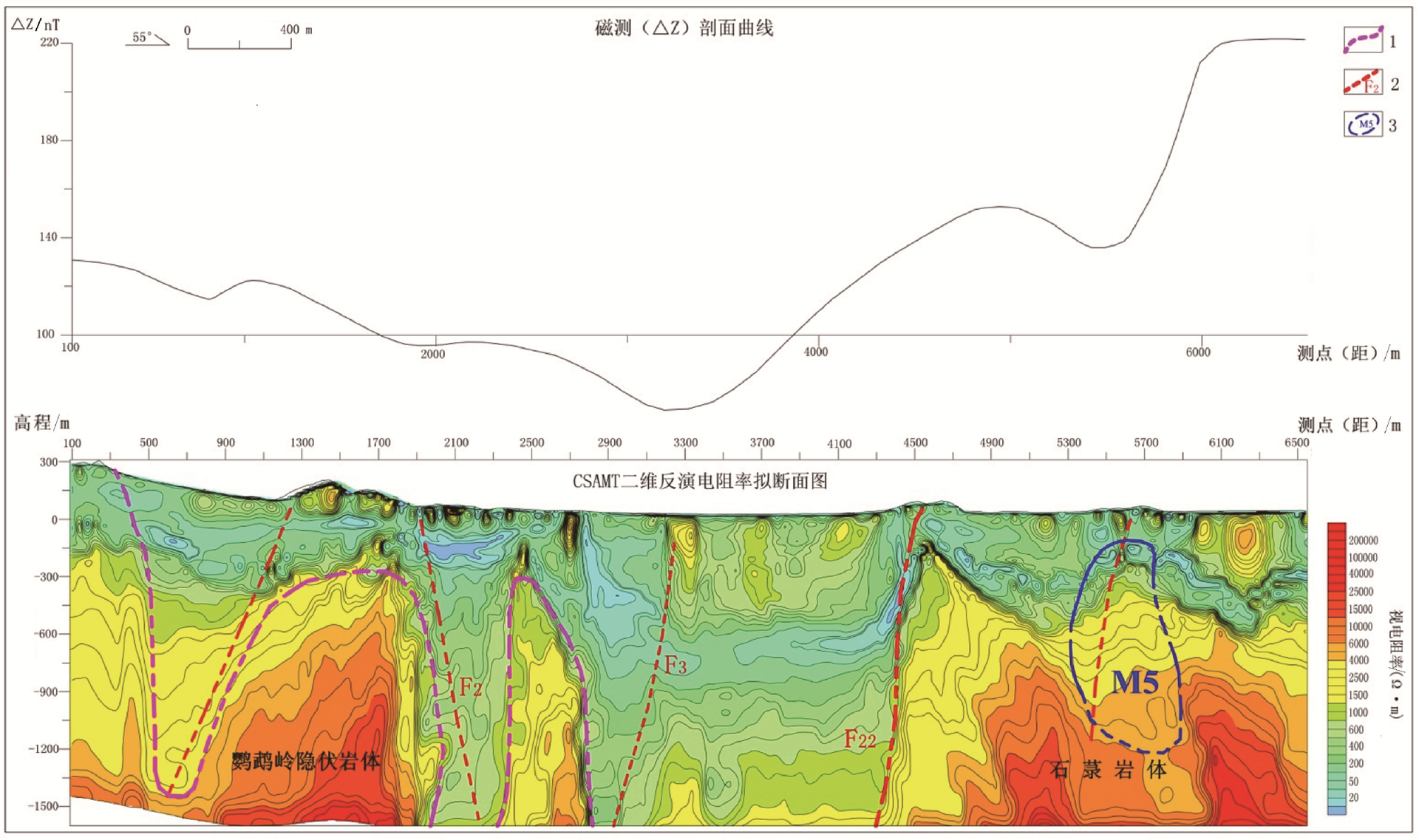

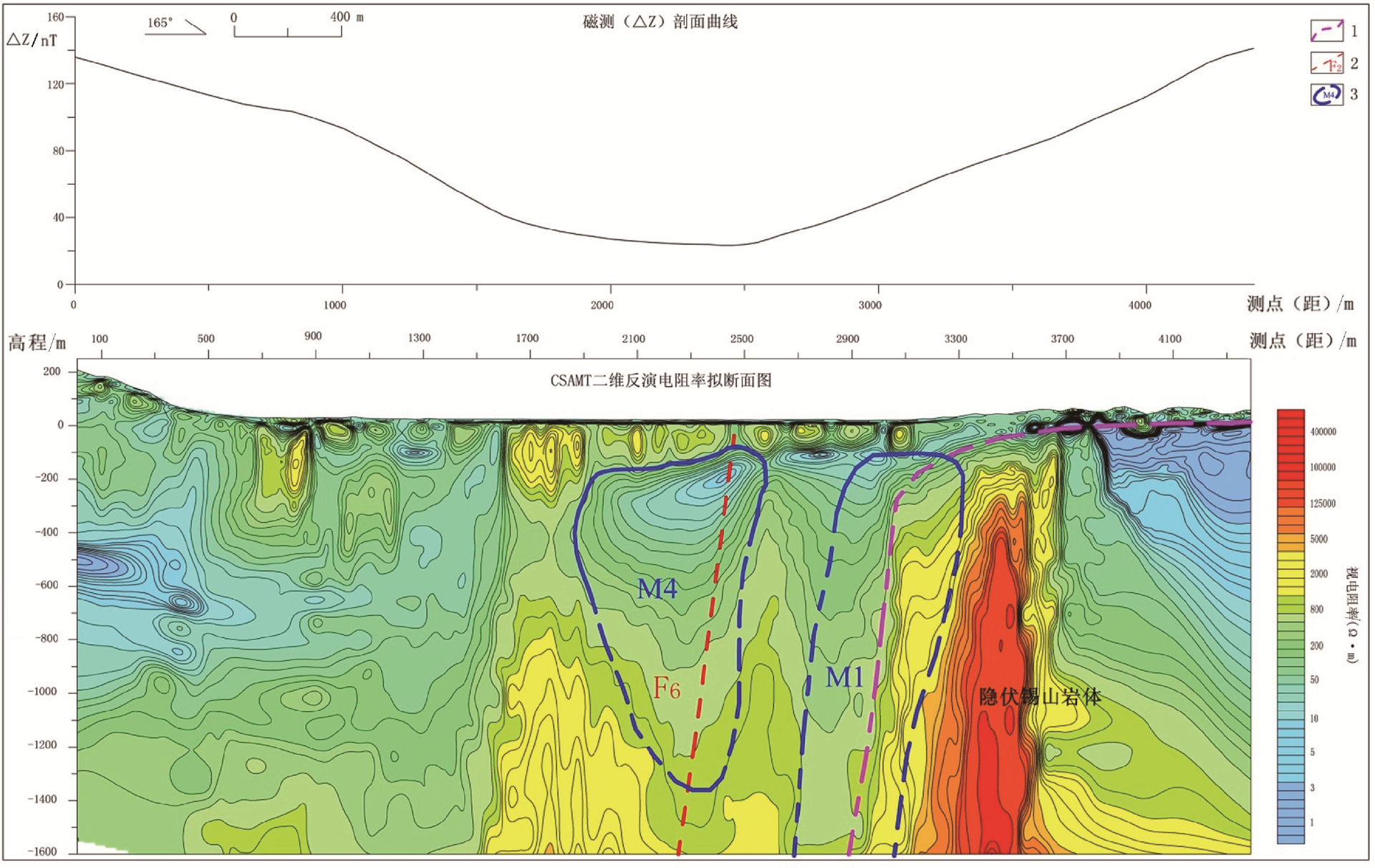

S60、L1、L2、L3线(图3~图8)可控源音频大地电磁法(CSAMT)剖面可见,CSAMT剖面反映花岗岩体为高电阻率特征(各剖面图上的ΔZ曲线均为1∶1 万磁测平面图上切取,图5~图7),与上覆沉积岩地层有约一个数量级以上的差异。各剖面均显示上述岩体的产状较陡,并较清晰地反映出F2、F3、F5、F6、 F22等断裂的存在。

-

S60线 CSAMT 剖面较明显地反映出 F22、F3断裂和 CK418 钻孔于孔深 374.48~448.20 m 地段揭露到的 5 段总计约 70 m 厚的接触交代型铜多金属矿体的存在(图5),并清晰地显示出隐伏岩体的空间形态,隐伏岩体表现为向上凸起的高阻异常特征 (隐伏岩体已被 CK418等钻探证实),接触带表现为电阻率梯级异常特征,上部中低阻为沉积岩地层的反映。据异常特征推测1700号测点附近的ΔZ低磁异常(平面 ZC3 磁异常,图4)为 F3断裂带和含磁性蚀变岩矿化体引起,其深部、尤其是隐伏岩体凹陷部位是成矿最为有利的地段,据此圈定 M1 深部找矿靶区。该剖面地处低海拔地区,地形平坦,地下水位埋深浅,在2500号测点以东地段第四系下伏地层主要为灰岩,CSAMT 电阻率变化大,异常形态复杂,反映该地段构造发育,推测在 2500~3300、3500~3900 测点地段出现的似层状低阻带主要为充水断裂裂隙带所致。

-

图2 阳春石菉—锡山地区布格重力区域异常图

-

1 —重力区域异常等值线;2—岩体露头界限;3—推测区域构造及编号

-

L1线 CSAMT 剖面明显反映鹦鹉岭和石菉岩体为 F3断裂分隔的相对独立岩体,其中鹦鹉岭岩体往北东方向隐伏延伸(图6)。1100 号、2200 号、5500 号测点附近的 ΔZ 磁异常(平面 ZC1-2、ZC1-3、ZC5 磁异常,图3)主要为隐伏断裂及含磁性蚀变岩矿化体引起,其深部、尤其是隐伏岩体凹陷部位具有良好的找矿前景。

-

L2 线 CSAMT 剖面反映鹦鹉岭和锡山岩体为 F3、F6断裂分开的相对独立岩体(图7),2700号测点附近的ΔZ高磁异常(平面ZC2磁异常,图3)为F2断裂及含磁性热液蚀变岩矿化体引起,据此圈定 M2 找矿靶区。

-

L3线亦然,CSAMT剖面反映锡山和石菉岩体为 F6断裂分开的相对独立岩体,结合磁异常特征于其深部圈定M1、M4两个找矿靶区(图8)。

-

图3 石菉—锡山地区布格重力异常图

-

1—布格重力等值线;2—重力局部异常编号;3—岩体露头界限;4—物探推测断裂及编号;5—推测区域构造及编号;6—物探测线及编号;7— 铜钼矿床;8—钨锡矿床;9—钨钼矿床;10—铁矿床;11—锡矿床;12—铜矿床;13—铅锌铜矿床

-

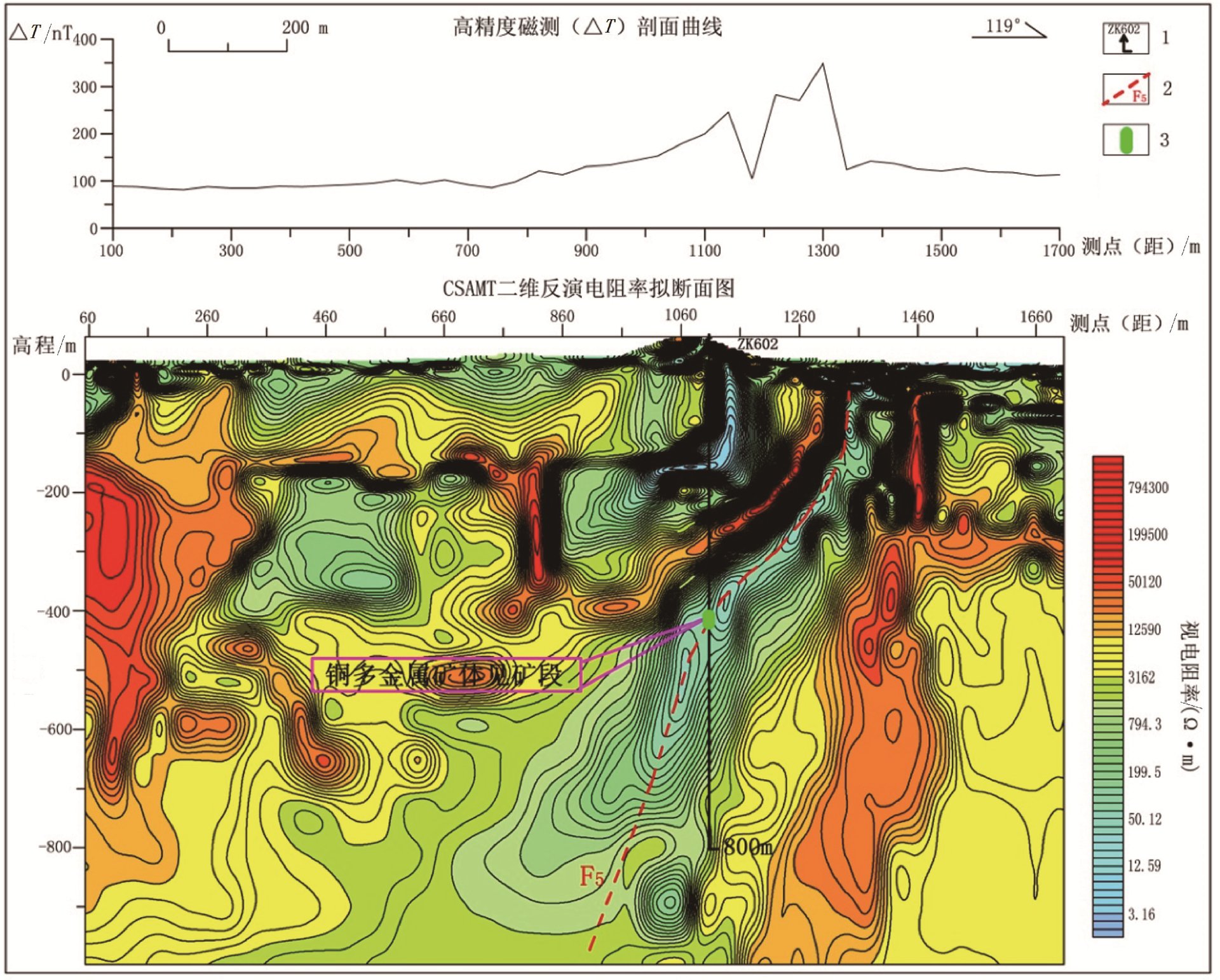

在庙山铜多金属矿区施测的M60线(图3、图4) 高精度磁测和 CSAMT综合剖面(图9)可见:在 F5断裂上方有较明显的高精度磁测 ΔT 异常反映, CSAMT 电阻率剖面较清晰地显示出该断裂的空间形态和发育特征,ZK602 钻孔于 F5断裂地段揭露到约6 m厚的块状铜矿体。

-

ZK602孔在20~25 m孔深处揭露到约5 m厚的断层角砾岩,见弱磁黄铁矿化。在0~190 m孔深段为变长石石英砂岩,岩石较破碎,未见明显的铜多金属矿化,其下为变质泥质砂质粉砂岩。CSAMT剖面在0~200 m标高段出现“陡立”低阻异常,并对应有 ΔT 弱磁异常反映(图9),推测为断层角砾岩引起,且该断层产状较陡,从而引起该段岩石较破碎。

-

上述各剖面异常特征说明本区采用指示效果明显的磁法和探测深度较大的电磁法寻找深部隐伏矿床、探测隐伏岩体和深大构造是有效的。

-

综合本区地质、岩矿石物性和物探异常特征,圈定找矿靶区6个(M1~M6),其中M1、M3、M5分别位于锡山、鹦鹉岭和石菉岩体旁侧,是分别寻找与上述相同矿床类型(岩浆矿床、接触交代型矿床)的找矿靶区;M2、M4位于上述岩体之间的条带状磁异常上,与岩体距离较近,是寻找中高温岩浆热液矿床的找矿靶区;而 M6距离岩体较远,是寻找远程中低温构造热液型矿床的靶区。

-

3 成矿模式与成矿预测

-

3.1 成矿模式初探

-

本区花岗岩类表现为高电阻率、重力低、弱磁 —无磁性特征;规模不大的中、基性岩类无明显重力异常反映;各类构造表现为布格重力及磁场梯度带异常特征。区内多金属矿化体相对于围岩具有弱磁性,能够引起 100~200 nT 的 ΔT(或 ΔZ)磁异常;多金属矿化体与围岩约有一个数量级的电性差异,表现为低电阻率特征,能够引起明显的低视电阻率(ρs)异常。

-

图4 石菉—锡山矿集区磁测ΔZ异常图

-

1—岩体露头界限;2—磁异常编号;3—物探测线及编号;4—物探推测断裂及编号;5—推测区域构造及编号;6—找矿靶区及编号;7—铜钼矿床;8—钨锡矿床;9—钨钼矿床;10—铁矿床;11—锡矿床;12—铜矿床;13—铅锌铜矿床

-

图5 S60线物探综合剖面图

-

1 —推测断裂及编号;2—推测岩体界限;3—已施工钻孔及编号;4—钻孔见矿段;5—找矿靶区及编号

-

图6 L1线物探综合剖面图

-

1 —推测岩体界限;2—推测断裂及编号;3—找矿靶区及编号

-

图7 L2线物探综合剖面图

-

1 —推测岩体界限;2—推测断裂及编号;3—找矿靶区及编号

-

图8 L3线物探综合剖面图

-

1 —推测岩体界限;2—推测断裂及编号;3—找矿靶区及编号

-

根据矿集区成矿地质背景、成矿岩体和多金属矿床的地物化特征,将本区与花岗岩类有关的铜铅锌、钨锡矿床的形成过程、机制与综合找矿模型概括为如下模式(图10):

-

区内多金属矿床主要形成于燕山晚期花岗岩类岩浆侵位活动的地质环境,该期间岩浆的分异演化、上侵和成岩成矿作用过程可能经历了一个较长的地质历史时期。

-

早期,深部岩浆房中岩浆受构造运动的驱动,沿断裂上升至浅部或近地表,结晶形成含矿的中酸性岩株(筒)。当岩株定位结晶后,受含矿岩浆气液对岩株及其围岩先后进行强烈的高温热液交代作用、中温热液交代作用(硅化、绢云母化)与金属硫化物矿化,最后以大量地下水加入发生的碳酸盐岩化等低温蚀变作用结束了矿床形成的全过程。因围岩性质的不同,矿体赋存的部位和矿石类型(或矿体的产出类型)等常表现出一定的差异。当围岩为硅铝质岩石时(多在隆起区),则在岩体接触带两侧形成细脉浸染型铜钼矿(化)体和在外接触带形成似层状或脉状铅锌(铜)矿体组成的矿床;当围岩为碳酸盐岩夹砂页岩时(多在坳陷区),则形成了天堂—石菉式矿床,由岩体内细脉浸染型铜钼矿化 (或贫矿体、小矿体)、接触带矽卡岩型铜、铁铜或铜铅锌矿体和围岩中的脉型、似层状铅锌(铜、银)矿体组成的“多位一体斑岩型或斑岩-矽卡岩复合型矿床。

-

晚期,地壳深部的中酸性岩浆房经过比较充分的分离结晶作用演化、派生的含矿富钾硅质酸性岩浆,在适宜的构造作用下沿深断裂及其次级断裂上侵至浅部,形成一系列碱长花岗(斑)岩株(筒)。由于后期岩浆中挥发组分和成矿元素在熔体上部不断聚集,当内部气压超过封闭压力时,引起气液向上喷溢,对浅成岩株及其围岩依次进行钾硅酸盐岩化、云英岩化、硅化和青磐岩化等气液交代蚀变,相应伴随着多期(次)矿化,在坳陷区形成了锡山—小南山—鹦鹉岭式矿床,由岩体内云英岩型钨钼矿化 (体),接触带的矽卡岩型钨锡矿体、外接触带石英脉型钨锡矿脉和脉状、似层状锡铅锌(铜)矿体组成 (赵海杰等,2012a,2012b;段瑞春等,2013;刘重芃等,2017)。

-

图9 M60线物探综合剖面图

-

1 —已施工钻孔及编号;2—推测断层及编号;3—钻孔见矿段

-

3.2 成矿预测

-

矿集区地处区域构造坳陷区,经历了早、晚期岩浆活动和构造改造,成矿物质来源丰富,成矿地质条件优越,且地表大多为第四系覆盖,矿床保存较完好。根据上述区域重磁、典型矿床地质和物探剖面异常特征,推测本区深部基底为北西向,推测隐伏断裂9条,其中区域性控岩、控矿构造2条(F11、 F22),次级构造 7 条(F1~F7 );圈定找矿靶区 6 个 (图11)。

-

深部基底表现为北西向的带状区域重力低异常特征(图2),区域构造(F11、F22)表现为带状重力梯级异常(图3)和串珠状磁异常带(图4)特征,区内已知岩体和矿床均处于上述基底及区域构造带上,且各已知矿床的深部和边部均有次级断裂构造 (F1~F7等断裂)存在,并在各已知矿床的边部及其外围第四系覆盖的空白区内发现有规模较大的物探(重、磁及电阻率综合异常)异常,且异常数量多 (M1~M6等),成矿地质条件十分有利,有望寻找到中大型隐伏矿床的前景(图11)。成矿预测如下:

-

(1)本区深部基底为北西方向,燕山晚期的花岗岩沿该基底侵入。区内岩体和矿床均属该北西向的基底构造和燕山晚期的岩浆侵入控制,区域找矿应主要沿该北西向的花岗岩基底构造、接触带及其次级构造带展开。

-

图10 区域成矿模式图(据沈睿文等,2010修改)

-

1—侏罗系;2—泥盆—石炭系;3—泥盆系;4—下古生界;5—下地壳;6—上升热液;7—地幔热点;8—晚白垩世碱长花岗(斑)岩;9—早白垩世花岗闪长(斑)岩;10—早白垩世二长花岗岩;11—云英岩型钨锡(钼)矿化(体);12—矽卡岩型铜、铁铜或铅锌矿体;13—矽卡岩型钨锡矿化 (体);14—石英脉型钨锡矿床;15—热液脉状、似层状铅锌铜矿体;16—次生铜矿床;17—吴川—四会断裂带

-

(2)区内鹦鹉岭、石菉、锡山 3 个岩体在 1500 m 埋深范围内(各 CSAMT 剖面反映深度)为断裂分隔的相对独立岩体,其成岩成矿类型不同。其中石菉和锡山岩体受北北西方向的F22构造控制,而鹦鹉岭和石菉岩体受北东向的F11构造控制,石菉岩体处在上述两个方向构造的交汇部位,成矿构造条件更为有利,从而形成了本区规模最大的铜多金属大型矿床。F22、F11断裂是区内主要的控岩和控矿断裂,其走向方向及二者之间的夹持部位是区内成矿最为有利的地带。

-

(3)区内鹦鹉岭、石菉、锡山、小南山等岩体和矿床分布范围大,且同属一个基底构造和燕山晚期的岩浆侵入控制,但上述各岩体和矿床之间为大面积第四系覆盖的空白区,隐伏矿床找矿空间广阔。

-

(4)圈定找矿靶区 6 个(M1~M6),其中具有寻找与锡山、鹦鹉岭和石菉矿床相同矿床类型(岩浆矿床、接触交代型矿床)的找矿靶区 3 个(M1、M3、 M5),具有寻找中高温岩浆热液矿床的靶区 2 个 (M2、M4),具有寻找中低温远程热液矿床的靶区 1 个(M6),显示本区找矿前景广阔。尤其是 M3 靶区处于北西向的基底构造和北东向F11区域构造的交汇部位、M1靶区内的-G8重力低异常反映有隐伏岩体存在,是本区最具找矿前景的靶区,具备寻找多种成因类型中—大型矿床的条件。通过系统的深部地质工作,有望成为广东重要的铜锡多金属矿田。

-

图11 石菉—锡山矿集区综合预测成果图

-

1—第四系;2—侏罗系;3—三叠系;4—二叠系;5—石炭系;6—泥盆系;7—震旦系;8—晚白垩世花岗岩;9—早白垩世花岗岩;10—早白垩世花岗闪长岩;11—志留纪花岗岩;12—志留纪二长花岗岩;13—三叠纪花岗岩;14—铜钼矿床;15—铜矿床;16—钨锡矿床;17—钨钼矿床;18—铅锌铜矿床;19—断层;20—物探推测断裂及编号;21—物探推测区域构造及编号;22—找矿靶区及编号;23—研究区范围

-

致谢 本文得到了广东省有色地质勘查院粤西分院欧阳志侠院长的大力支持;广东省有色金属地质局王涌泉、王军高级工程师在图件和文稿修改方面给予了大量帮助,在此谨表衷心地感谢!

-

参考文献

-

Zheng W, Mao J W, Pirajno F, Zhao H J, Zhao C S, Mao Z H, Wang Y J. 2015. Geochronology and geochemistry of the Shilu Cu-Mo deposit in the Yunkai area, Guangdong Province, South China and its implication[J]. Ore Geology Reviews, 67: 382-398.

-

段瑞春, 杨红梅, 张利国, 刘重芃, 蔡应雄, 张富铁, 林伟鹏, 梅玉萍 . 2013. 广东阳春盆地石菉铜矿床 U-Pb 年代学及其地质意义 [J]. 大地构造与成矿学, 37(4): 754-764.

-

黄灿辉 . 1992. 阳春盆地金属矿床成矿地质条件、成矿规律和成矿模式探讨[J]. 广东有色金属地质, (1): 3-23.

-

李献华, 周汉文, 刘颖, 李寄嵎, 陈正宏, 于津生, 桂训唐. 2001. 粤西阳春中生代钾玄质侵入岩及其构造意义: Ⅱ. 微量元素和 Sr-Nd同位素地球化学[J]. 岩石学报, 25(3): 927–942.

-

刘重芃, 谭娟娟, 梅玉萍, 杨红梅, 段瑞春, 卢山松 . 2017. 广东阳春锡山岩体 Ar-Ar 年代学研究[J]. 华南地质与矿产, 33(9): 243-251.

-

毛景文, 陈懋弘, 袁顺达, 郭春丽 . 2011. 华南地区钦杭成矿带地质特征和矿床时空分布规律[J]. 地质学报, 85(5): 636-658.

-

欧阳志侠, 刘东宏, 汪礼明, 梁金龙, 汪汝澎, 吴晓东, 杨胜虎. 2018. 阳春盆地锡山钨锡矿床钾长花岗岩的矿物学特征及地质意义 [J]. 矿床地质, 37(4): 867–884.

-

沈睿文, 海涛, 刘昌明 . 2010. 广东阳春盆地多金属找矿潜力浅析 [J]. 地质与勘探, 46(S1): 1249-1255.

-

汪洋, 邓晋福 . 2003. 广东吴川—四会断裂带燕山期强过铝质花岗岩岩石化学特征的地球动力学意义[J]. 大地构造与成矿学, 27 (1): 56-63.

-

吴剑, 曾小华 . 2011. 广东省阳春市南山崩坑—石屋铅锌铜锡矿床地质特征[J]. 资源环境与工程, 25(3): 201–202, 208.

-

杨大欢, 肖光铭, 武国忠, 古志宏, 徐燕君, 李文胜, 张素君, 刘建雄, 严己宽, 伍卓鹤, 廖小华, 李森, 徐义洪. 2015. 广东省重要矿产区域成矿规律[M]. 广东: 广东人民出版社, 122–128.

-

杨明桂. 1997. 钦—杭古板块结合带与成矿带的主要特征[J]. 华南地质与矿产, (3): 52-58.

-

张求知. 2010. 广东锡山矿区脉状钨锡矿床矿化富集规律及矿床成因浅析[J]. 中国科技信息, (10): 30–31.

-

赵海杰, 胡耀国, 郑伟, 刘东宏. 2012a. 粤西石菉铜钼矿床地质特征及成岩成矿时代约束[J]. 矿床地质, 31(S1): 401–402.

-

赵海杰, 郑伟, 余长发, 胡耀国, 田云 . 2012b. 粤西石铜钼矿床Re-Os 同位素年龄及其地质意义[J]. 中国地质, 39(6): 1604-1613.

-

赵海杰, 郑伟, 欧阳志侠, 汪汝澎, 杨胜虎. 2021. 钦杭成矿带南段阳春盆地中侏罗世钨铅锌矿床的厘定及意义[J]. 岩石学报, 25 (3): 927–942.

-

郑伟, 陈懋弘, 赵海杰, 赵财胜, 侯可军, 刘建新, 李学孟, 常利忠 . 2013. 广东鹦鹉岭钨多金属矿床中黑云母花岗岩 LA-ICP-MS 锆石U-Pb定年和Hf同位素特征及其地质意义[J]. 岩石学报, 29(12): 4121–4135.

-

郑伟, 毛景文, 赵海杰, 赵财胜, 林玮鹏, 欧阳志侠, 吴晓东, 田云 . 2015. 粤西阳春盆地多金属矿床成矿系列及动力学背景[J]. 矿床地质, 34(3): 465-487.

-

郑伟, 毛景文, 范志伟, 赵海杰, 赵财胜, 欧阳荷根 . 2014. 粤西阳春多金属矿集区锡山钨锡多金属矿床地质特征及成岩成矿时代研究[J]. 矿床地质, 33(S1): 343–344.

-

钟建桥. 2011. 广东阳春市鹦鹉岭多金属矿床地质特征[J]. 科协论坛(下半月), (2): 98–99.

-

摘要

石菉—鹦鹉岭—锡山一带是粤西地区的一个铜锡钨(铅锌)多金属矿密集区,矿床(点)众多,区内矿床勘查工作多开展于20世纪90年代前,勘查深度浅,且各矿床之间均为大面积第四系覆盖区,研究程度低,各矿床深部和外围均有良好的找矿前景。本文通过对该区开展的1∶5万重力测量、1∶1万地面磁法测量以及典型矿床电磁法剖面测量等工作成果的综合研究,认为本区主要为北西和北东向的区域构造控岩、控矿,综合物探成果反映空白区内隐伏构造发育,成矿地质条件有利,具备寻找新的中大型隐伏矿床的条件。通过进一步工作,该区有望成为粤西地区重要的铜锡多金属矿田。

Abstract

Shilu-Yingwuling-Xishan area is a copper-tin-tungsten (lead-zinc) polymetallic deposit concentrated area in western Guangdong. The exploration work of the deposit in the area has mostly been conducted before 1990 with shallow exploration depth. Besides, each deposit is a large area covered by the Quaternary system with low research degree. Based on the comprehensive study of the results of 1∶50,000 gravity survey,1∶10,000 surface magnetic survey and typical deposit electromagnetic profile survey in this area, it is concluded that the ore body output in this area is mainly controlled by regional structures in the direction of northwest and northeast, and the comprehensive geophysical exploration results reflect the development of hidden structures and favorable metallogenic geological conditions in the vacant area. It has the conditions to search for new medium and large buried deposits. With further work, this area is expected to become an important copper-tin polymetallic ore field in western Guangdong.