-

0 引言

-

土壤地球化学测量是在系统测量土壤中元素分布的基础上,研究其分散、集中的规律及其与矿床表生破坏的联系,通过发现异常,解释评价异常来圈定找矿靶区,是地质找矿中卓有成效的地球化学勘查手段(刁理品等,2010;尹辉增等,2010;段留安等,2011;杜保峰等,2015;姚正红等,2015;葛鹏飞等,2016;孙社良等,2017)。广东龙门平陵径— 大坑迳地区植被发育,地表基岩露头少,普遍为第四系覆盖,且覆盖层较厚,适合开展土壤地球化学测量工作。

-

研究区处在粤中 Pb-Zn-Au-Ag-Sn-W-U-RM 成矿带的龙门 Fe-Pb-Zn-W 成矿亚带,属利山 Fe-Pb-Zn-W矿田,矿床资源多,种类丰富(广东省地质矿产局,1988),区域上已发现多处铅锌矿床,如热水铅锌矿床、茶排铅锌矿床等(曹魁,1988;汤志军, 2007;古志宏,2011;谢坤荣,2021)。

-

20世纪50年代以来,已有多家地勘单位在研究区开展了1∶25万多目标区域地球化学调查、1∶20万区域化探、1∶5万水系沉积物测量及1∶5万区域地质调查等多项地质调查和研究工作(薛鹏等,2020;陈东和牛慧麟,2021;李欢等,2021;张敏等,2021;邱明祥,2022),成果资料显示该区具有较好的铅、钨、锡等多金属成矿条件,但是以往工作多是小比例尺的区域性调查,圈定的异常面积过大,且查证目标不够明确,找矿效果不佳。本文以研究区内开展的 1∶2.5 万土壤地球化学测量及异常查证工作为基础,结合区域地质背景及成矿地质条件,对区内 11 种元素的土壤地球化学特征进行总结,并圈定综合异常。根据地球化学异常特征及异常查证成果对研究区找矿前景进行了分析,圈定了找矿有利靶区,明确了区内找矿方向及开展下一步找矿工作的首选靶区。

-

1 区域地质概况

-

研究区大地构造位置处于佛冈—丰良东西向构造带与河源深大断裂结合部位,南岭东西向构造带佛冈东西向花岗岩岩基带南缘,河源北东向断裂北西侧,其形成上受上述两大构造带联合、复合控制。

-

研究区所在的龙门盆地内地层广泛分布,除志留系外,震旦系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第四系均有出露。区内构造主要受区域性北东向深大断裂控制,褶皱和断裂构造分别形成于加里东期、海西期、燕山期和喜山期,构造线的展布主要为北东向。区域岩浆岩发育,以燕山期黑云母花岗岩为主,分布于区内凸起区段或凸起与凹陷过渡地带。

-

2 研究区地质特征

-

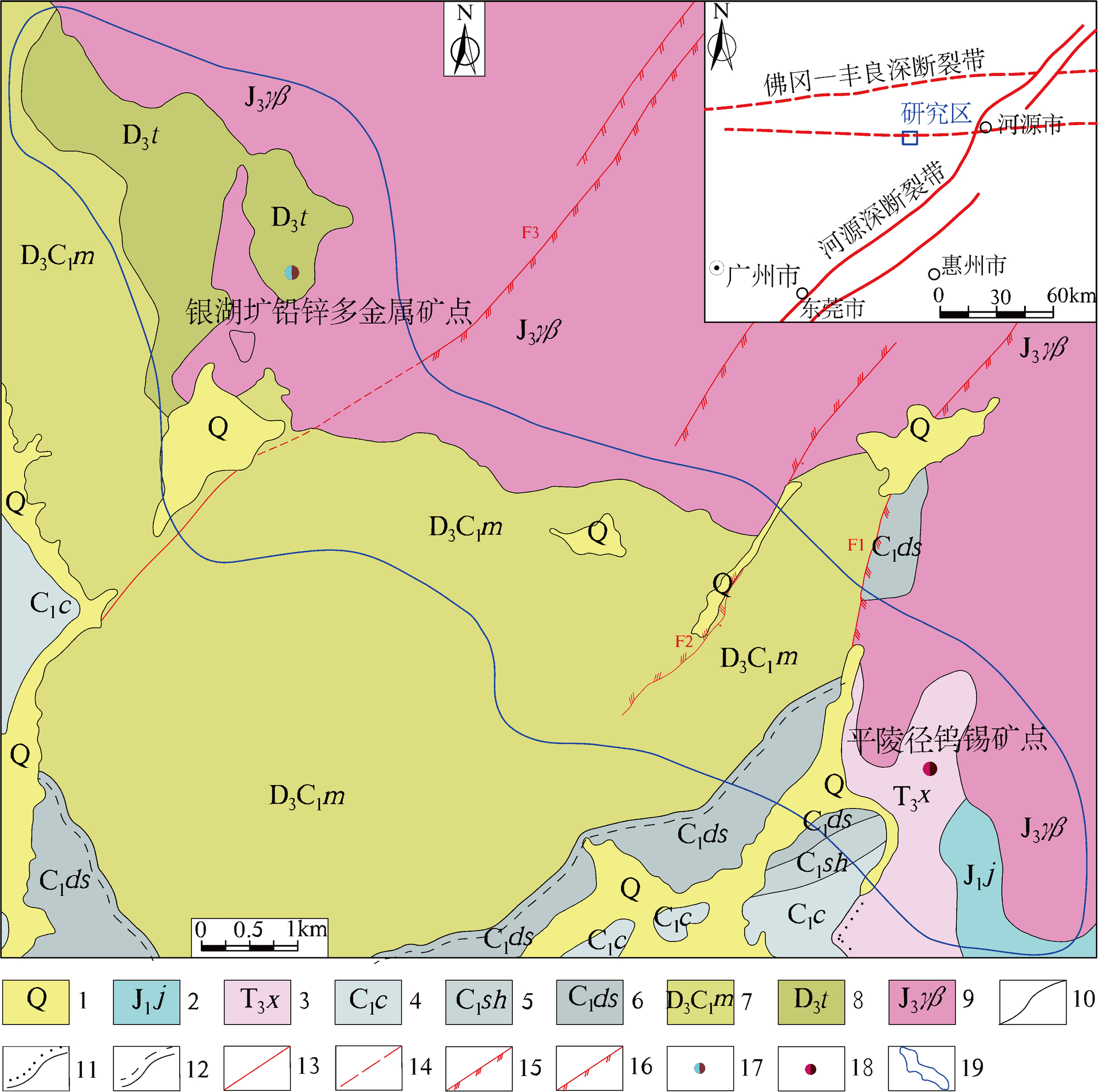

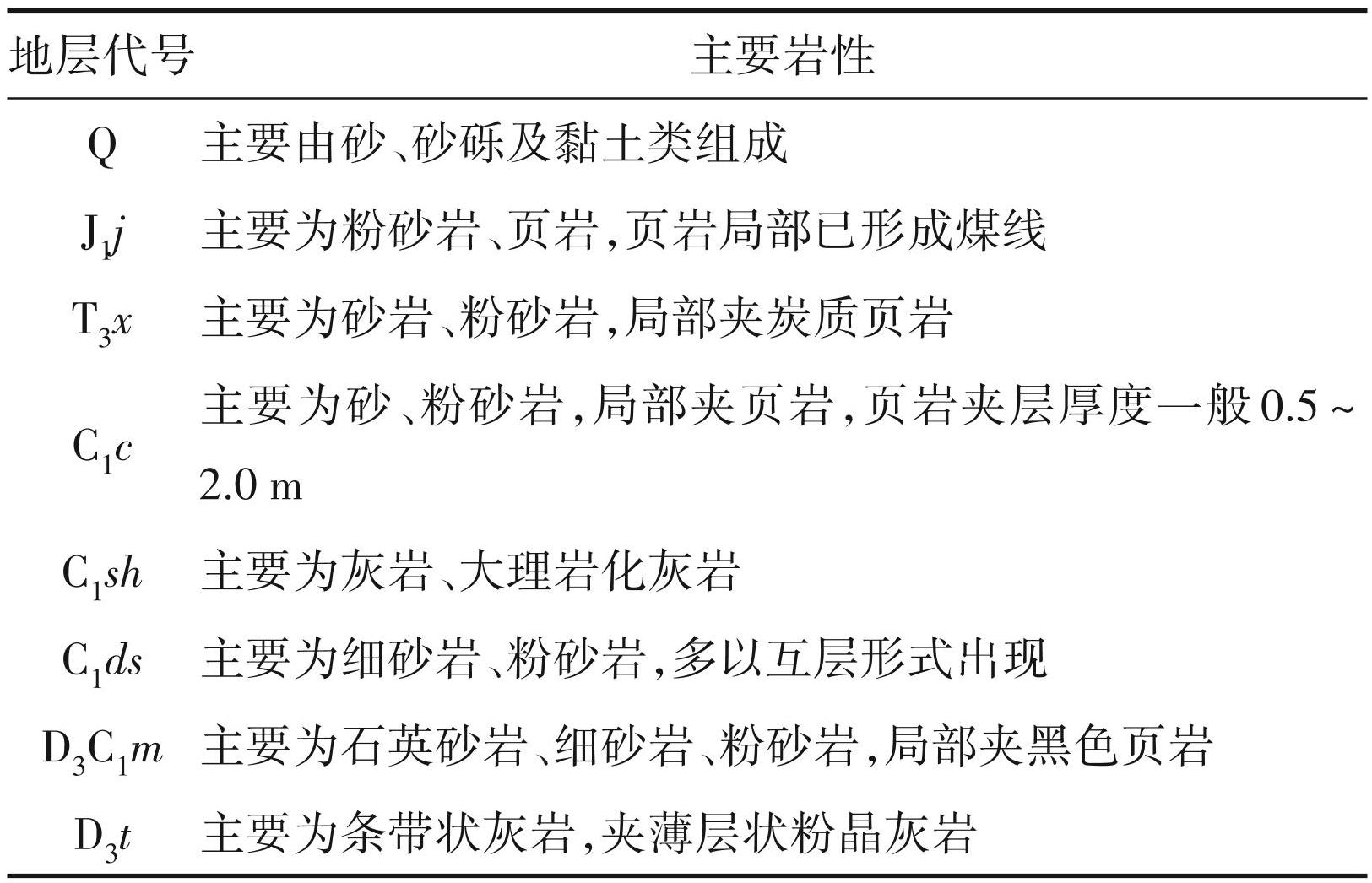

研究区内出露地层从老到新为上泥盆统天子岭组(D3t)、上泥盆统—下石炭统帽子峰组(D3C1m)、下石炭统大赛坝组(C1ds)、下石炭统石磴子组 (C1sh)、下石炭统测水组(C1c)、上三叠统小坪组 (T3x)、下侏罗统金鸡组(J1j)和第四系(Q)(图1),各地层主要岩性见表1。区内断裂构造较发育,以北东向断层为主,均属新丰江断裂组,其余均为一些次级小断裂。区内岩浆活动强烈,出露的岩性主要为晚侏罗世黑云母花岗岩(J3γβ),出露面积较大;另可见多处闪长岩脉和闪长玢岩脉。区内变质作用主要有接触热变质作用和低级动力变质作用两种,变质岩主要有新丰江岩体侵入与泥盆系天子岭组接触部位形成的矽卡岩、大理岩和角岩,断层带内碎裂动力变质作用形成的断层角砾岩等。区内发现有 2 个矿(化)点,分别为位于研究区北西侧的银湖圹铅锌多金属矿点和南东侧的平陵径钨锡矿点。

-

3 采样与分析测试

-

本次野外工作主要按照《土壤地球化学测量规范(DZ/T 0145-2017)》(中华人民共和国国土资源部,2017)和《地球化学普查规范(DZ/T 0011-2015)》 (中华人民共和国国土资源部,2015)等规范开展。

-

3.1 样品采集

-

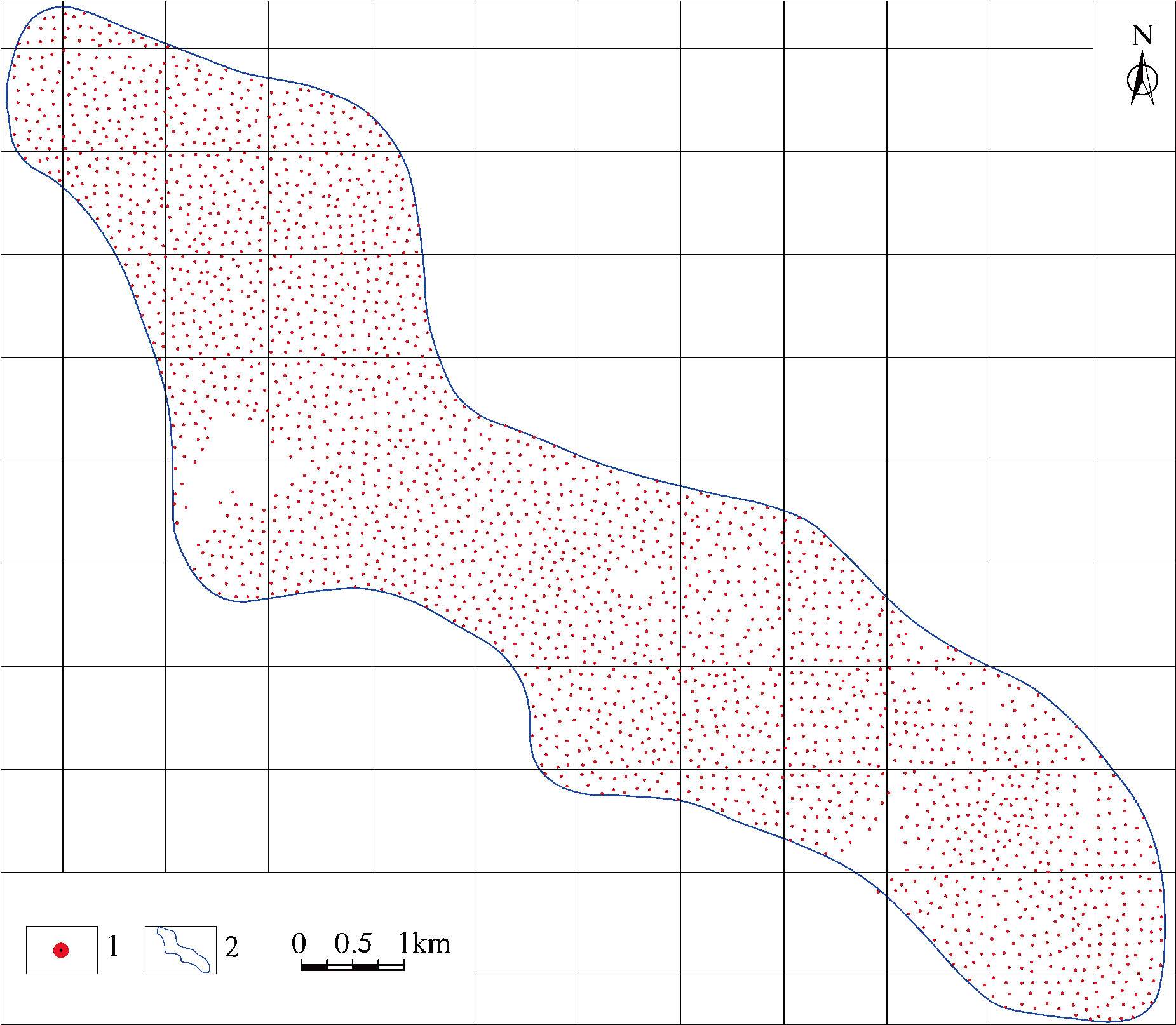

本次研究面上采样工作网度为 125 m×125 m,布点密度为 70 个/km2,每个采样小格最少布设 1 个点,在地形复杂或者找矿前景好的地段适当加密到每个小格 2~3 个样(图2)。为了查证异常,另布设 8. 07 km 的土壤剖面测量工作,基本采样点距为点/ 20 m,浓集中心处加密到点/10 m。样品的采样层位为淋积层(B 层),采样起始深度一般大于 30 cm,每件样品至少由3个等量的子样组合而成。本研究共采集土壤样品 3056件,其中原始样 2983件,重复样 73件,野外工作质量良好。

-

3.2 样品加工与测试

-

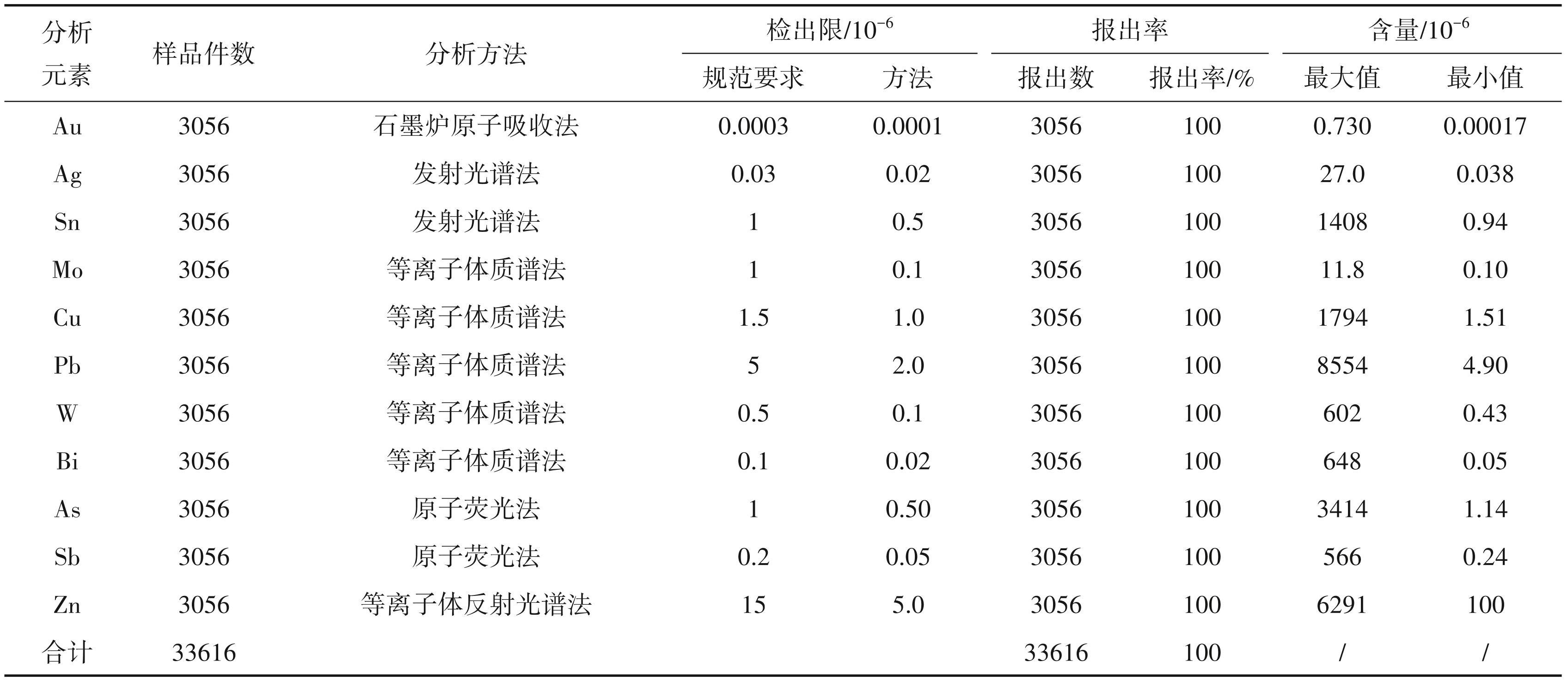

严格按照干燥—碎样—过筛(-20 目)—拌匀 —称重(≥120 g)—装袋—装箱—移交实验室的工序进行加工与流转,整个过程严格防止带入外界污染以及样品交叉污染。所有样品均委托四川省冶金地质勘查局六 0 五大队分析测试中心进行测试分析,测试项目为 Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、W、Sn、 Bi、Mo 共 11 种元素,每种元素分析方法的检出限、精密度和准确度等质量控制指标均满足或优于《地质矿产实验室测试质量管理规范(DZ/T 0130-2006)》(中华人民共和国国土资源部,2006)及《土壤地球化学测量规范(DZ/T 0145-2017)》(中华人民共和国国土资源部,2017)中各项指标分析要求(表2)。

-

4 土壤地球化学特征

-

4.1 元素含量特征

-

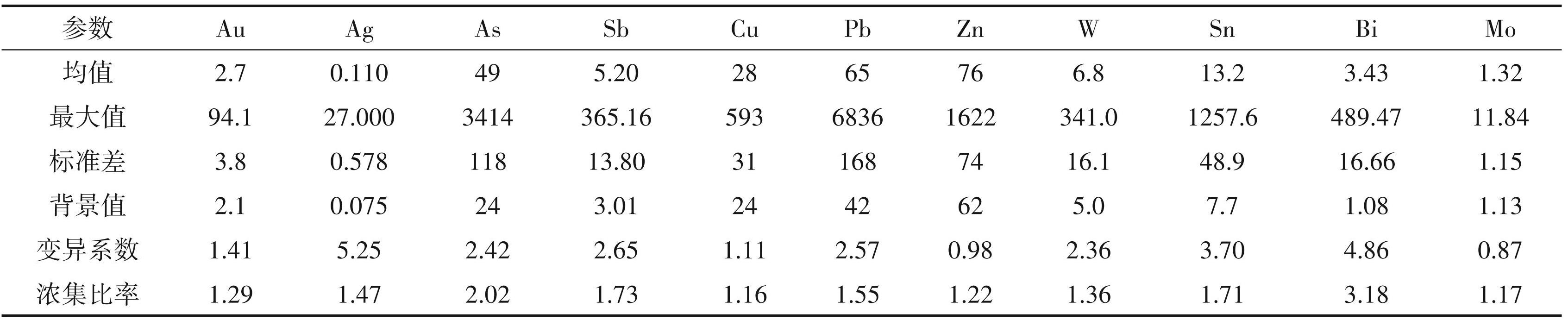

统计土壤样品分析结果,分别计算各元素均值、标准差、最大值、背景值等一系列地球化学参数,分析研究区内各元素地球化学分布及分配特征(表3)。

-

浓集比率体现了区内元素富集程度的强弱,浓集比率数值越大,表示该元素富集程度越强(藏金生等,2013)。从表3 可知,11 种元素在研究区内都有不同程度富集,其中 Bi 元素富集程度最强,其次为As、Sb、Sn、Pb。

-

图1 研究区地质简图

-

1—第四系;2—下侏罗统金鸡组;3—上三叠统小坪组;4—下石炭统测水组;5—下石炭统石磴子组;6—下石炭统大赛坝组;7—上泥盆统—下石炭统帽子峰组;8—上泥盆统天子岭组;9—晚侏罗世黑云母花岗岩;10—实测整合岩层界线;11—实测角度不整合界线;12—实测平行不整合界线;13—实测性质不明断层;14—推测性质不明断层;15—压扭性断裂;16—张扭性断裂;17—铅锌矿点;18—钨锡矿点;19—研究区范围

-

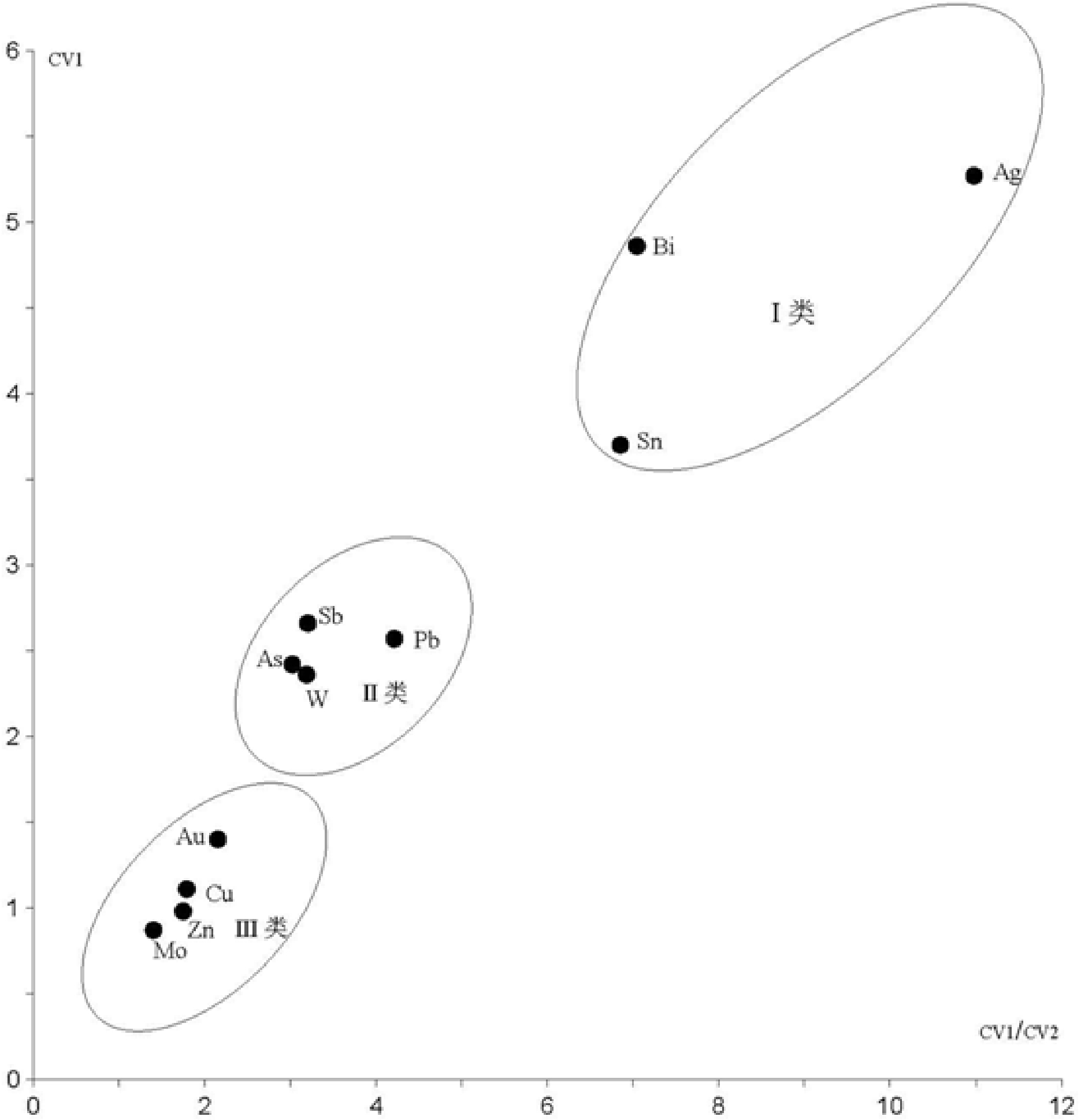

一般认为,变异系数越大,表示该元素在某一地区或某种地质体中的分布越不均匀,元素的迁出带入作用越明显,成矿作用越强烈,找矿意义也就越大(谢彪武等,2015;杨鑫和冉军林,2015)。区内 11种元素除 Mo、Zn外,其余 9种元素的变异系数均大于 1(图3),介于 1~2 的有 Cu、Au,介于 2~3 的有 W、As、Pb、Sb,大于3的有Sn、Bi、Ag。

-

元素离散程度另可通过原始数据变异系数 (CV1)和背景数据变异系数(CV2)比值表示(陈世明等,2022)。图3 显示,Ag、Bi、Sn 元素离散程度最大,独为一档,其次为 Pb、Sb、As、W,反应区内 Ag、 Bi、Sn、Pb、Sb、W、As 活化迁移程度高,成矿可能性大。

-

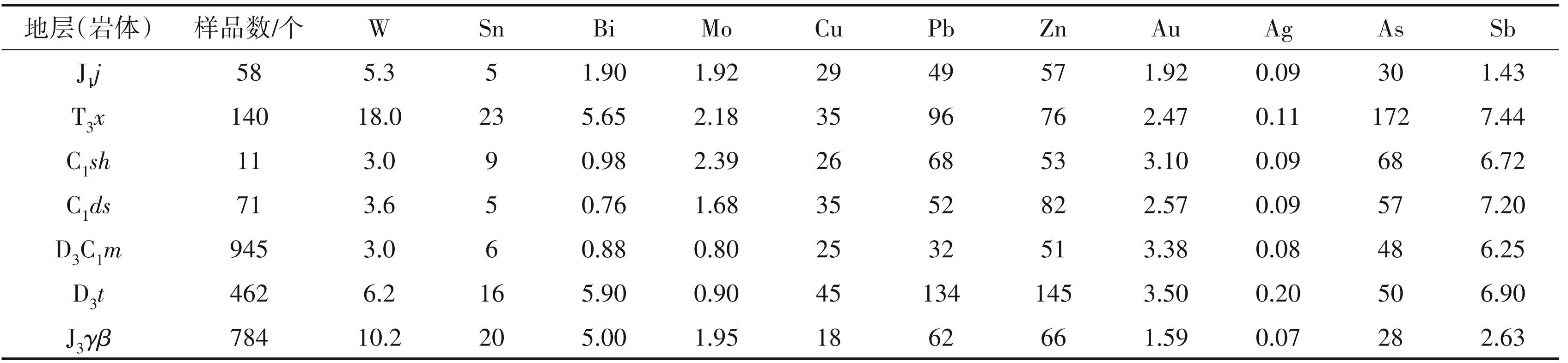

研究区内不同元素的富集岩性不一样(表4),本次研究发现 W、Sn、Bi、Mo 4个高温成矿元素的高背景区主要分布在晚侏罗世黑云母花岗岩及岩体接触界线附近的天子岭组和小坪组,低背景区主要分布在帽子峰组;Pb、Ag、Zn、Cu 4 个中温成矿元素的高背景区主要分布在天子岭组,低背景区主要分布在帽子峰组;Au、As、Sb 3个低温成矿元素的高背景区主要分布在帽子峰组中,且主要沿断裂两侧展布,低背景区主要分布在花岗岩体中。

-

图2 研究区1∶2.5万土壤地球化学测量采样点位分布图

-

1 —采样点位;2—研究区范围

-

图3 元素变化系数解释图

-

注:①Au含量单位为10-9,其余均为10-6;②变异系数=标准差/均值;③浓集比率=均值/背景值。

-

注:Au含量单位为10-9,其余均为10-6。

-

4.2 元素组合特征

-

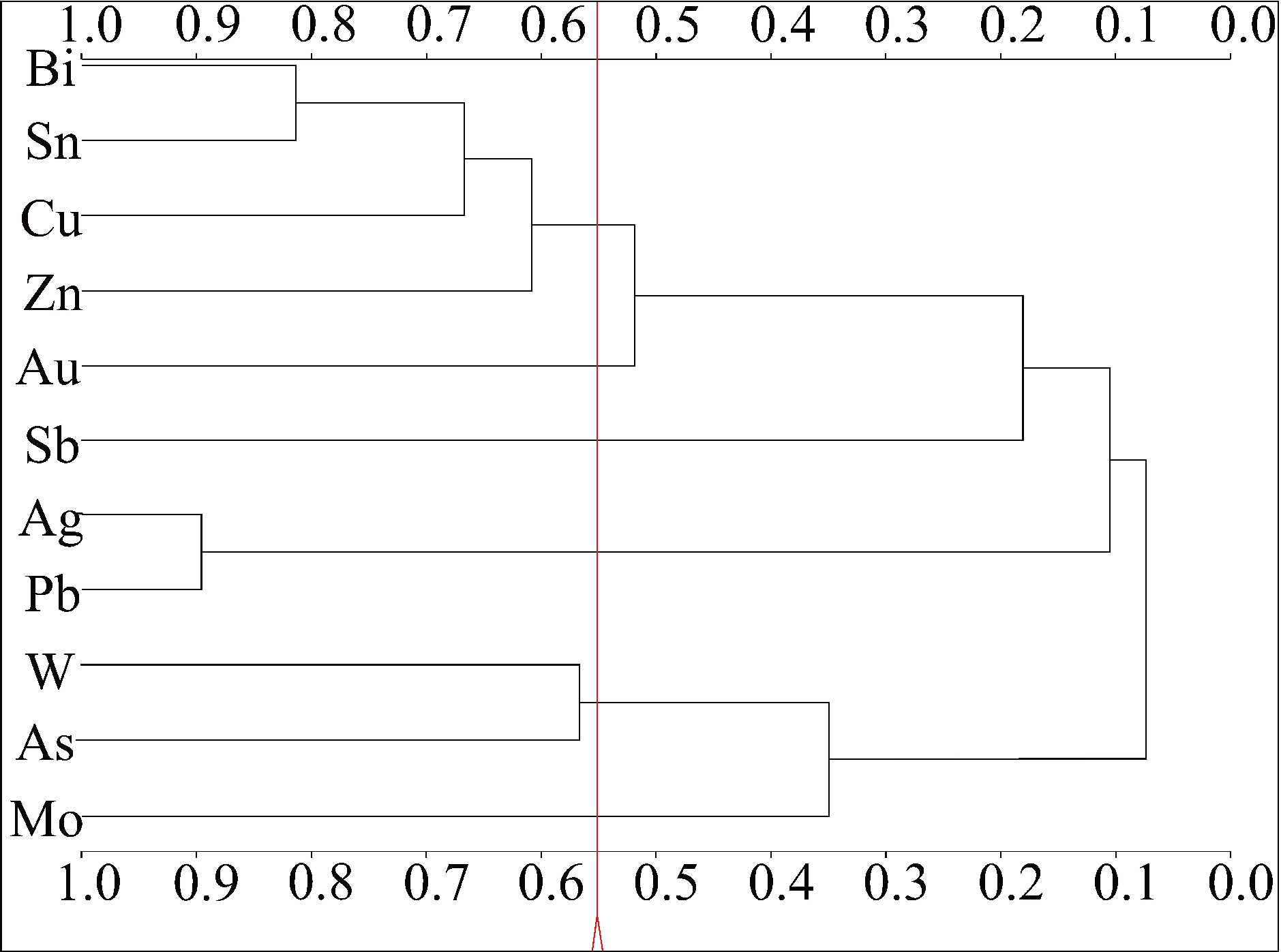

应用R型聚类分析对研究区内的土壤化探异常进行合理分类,寻找各元素之间的内在成因联系。本次研究用组间联接聚类方法对全区土壤样品原始分析数据进行R型聚类分析,得出11种元素的聚类分析谱系图(图4)。

-

聚类分析结果表明,Ag和 Pb的关系最为密切,相似系数达到0.895,其次为Bi和Sn,相似系数也达到 0.812。当相似系数取 0.55时,全区 11种元素可以分为三大类,第一类为Zn、Cu、Sn、Bi,为一组中高温亲硫元素组合,与区内出露的晚侏罗世黑云母花岗岩密切相关,高值主要分布在花岗岩体与天子岭组、小坪组接触带附近;第二类为 Pb、Ag元素组合,是一组典型的中温成矿带元素组合,高值主要分布在靠近花岗岩体的天子岭组中,与矽卡岩化密切相关;第三类为 W、As 元素组合,当成矿温度较高时, As 通常以毒砂矿的形式产出,并常常与黑钨矿共生,高值主要分布在区内花岗岩体与小坪组、天子岭组接触带附近。Au、Sd、Mo元素相互间及与其他元素间的相似系数都小于5.5,无明显共生关系。

-

图4 研究区11种元素聚类分析谱系图

-

5 元素异常特征

-

5.1 异常下限的确定

-

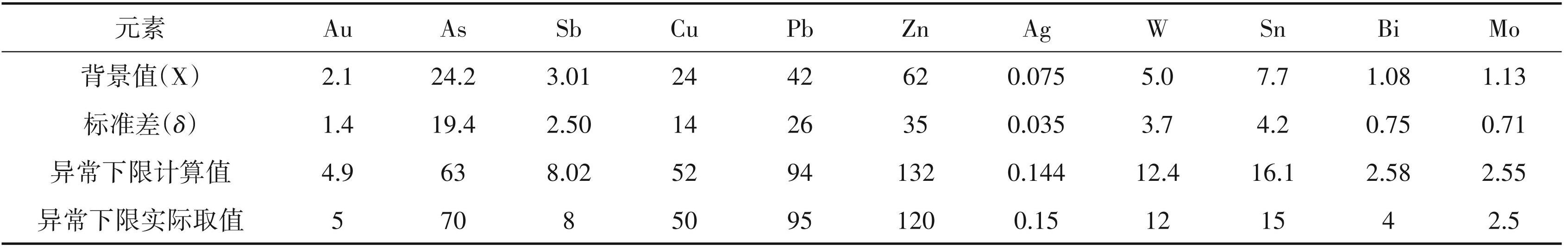

采用迭代剔除法,剔除特高、特低值(X±3δ),剩余数据取算术平均值即为背景值,用背景值加 2 倍标准差而得异常下限计算值,结合本区的地质背景,最终得出每种元素的异常下限实际取值(表5)。

-

注:Au含量单位为10-9,其余均为10-6。

-

5.2 地球化学异常特征

-

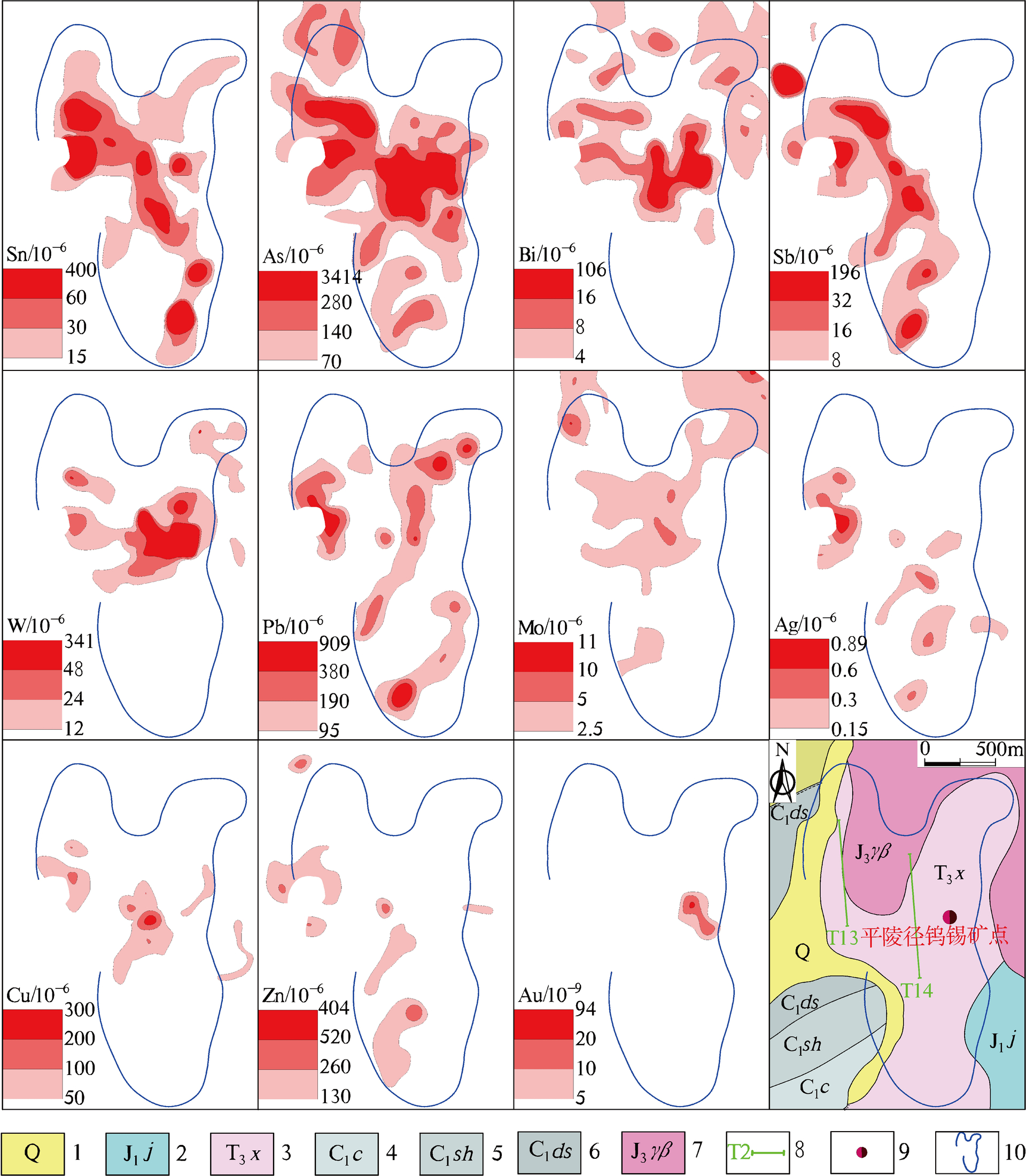

利用表5确定的异常下限,以异常下限的1、2、4 倍值圈定各单元素异常的外、中、内带,综合地质背景、各类找矿信息及各元素异常的浓集特征,共圈定出4处综合异常(HT1~HT4)。

-

(1)HT1(Bi-Sn-Ag-Pb-Zn综合异常)

-

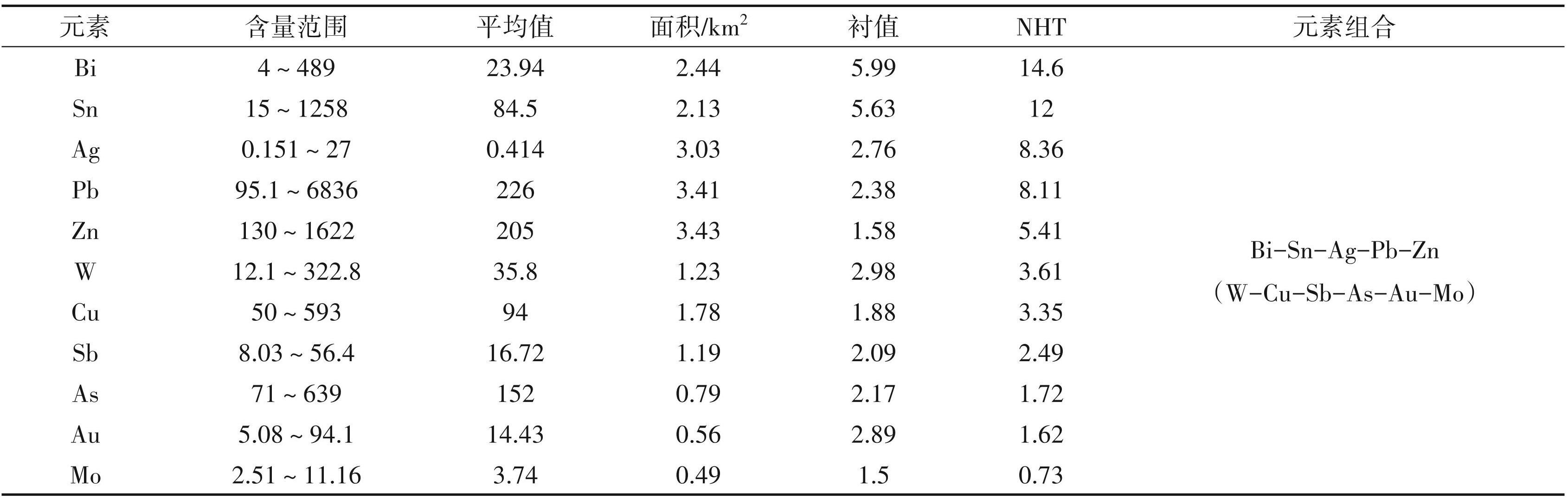

HT1异常规模最大,整体呈不规则片状展布,面积约 6.78 km2,异常组分复杂,主要为 Bi、Sn、Ag、 Pb、Zn 异常、伴有 W、Cu、Sb、As、Au、Mo 异常。异常区具有明显的组分分带,Sn、Bi、W、Mo 组合异常主要分布在接触带内侧的晚侏罗世黑云母花岗岩中, Pb、Zn、Ag、Cu 组合异常主要分布在天子岭组与岩体接触带外侧的条带状灰岩中,由内而外呈现从高温—中温—低温的元素组合变化。异常区内所有成晕元素均具有三级浓度分带,各元素异常重合性好,主要成晕元素强度很大,具有多处明显的浓集中心,主要成晕元素的最高值分别为Pb:6836×10-6、 Ag:27×10-6、Zn:1622×10-6、Sn:1258×10-6、Bi:489× 10-6。异常特征参数见表6。

-

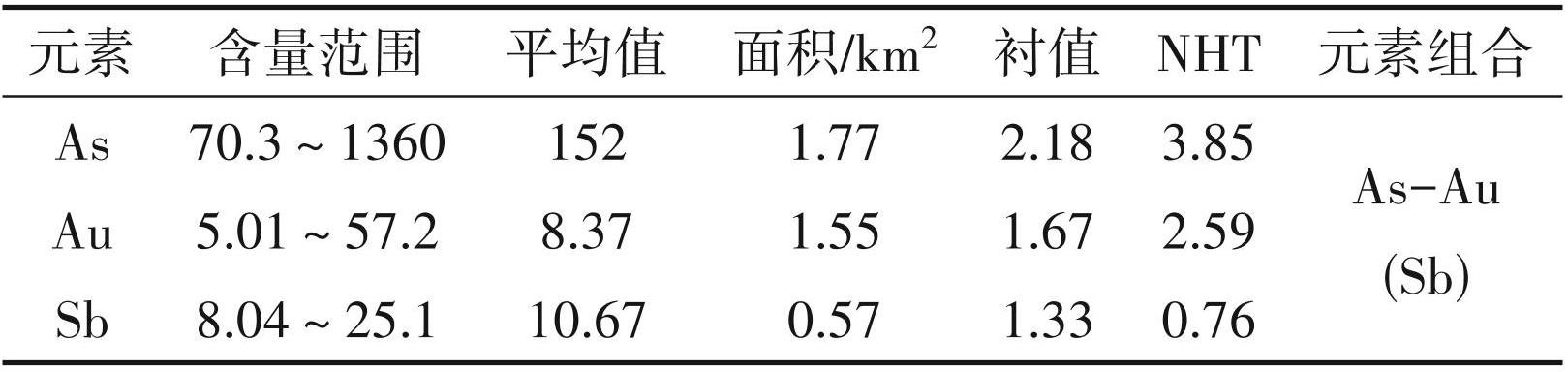

(2)HT2(As-Au综合异常)

-

HT2异常整体呈片状展布,面积约3. 07 km2,异常组分简单,主要为As、Au异常,伴有Sb异常,零星分布有Pb、Cu、Ag、Bi异常,主要成晕元素重合较好,异常浓度分带较好,异常强度较高,有多个较明显的浓集中心,主要成晕元素的最高值为 Au:57.2× 10-9、As:1360×10-6。异常特征参数见表7。

-

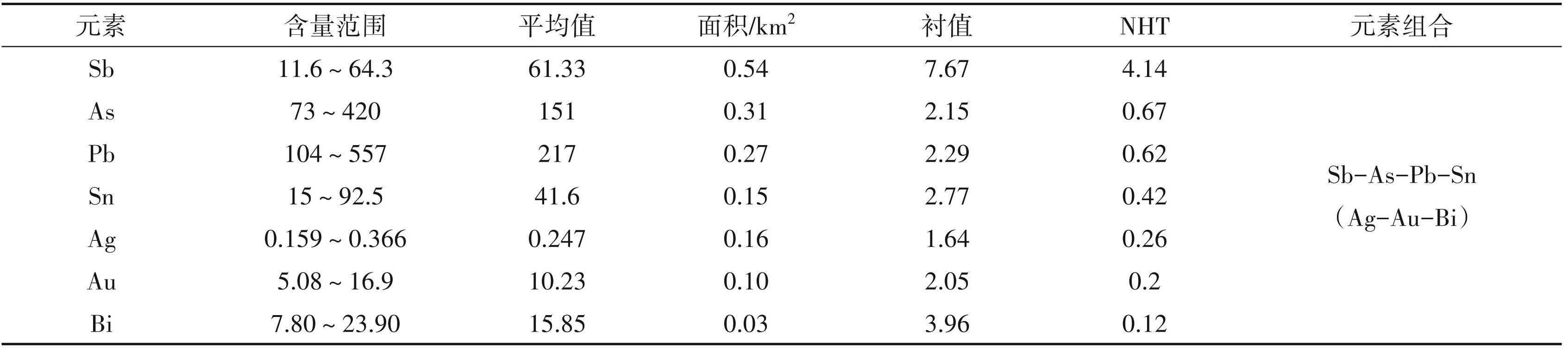

(3)HT3(Sb-As-Pb-Sn综合异常)

-

HT3 异常整体呈狭长片状展布,面积约 0.67 km2,异常规模较小,异常区与周边背景区界线较明显,异常组分较复杂,主要为 Sb、As、Pb、Ag异常,伴有 Pb、Zn、Au、Sn 异常,主要成晕元素重合较好,异常浓度分带较好,异常强度较高,有多个较明显的浓集中心,主要成晕元素的最高值为Sb:64.3×10-6、 As:420×10-6、Pb:557×10-6。异常特征参数见表8。

-

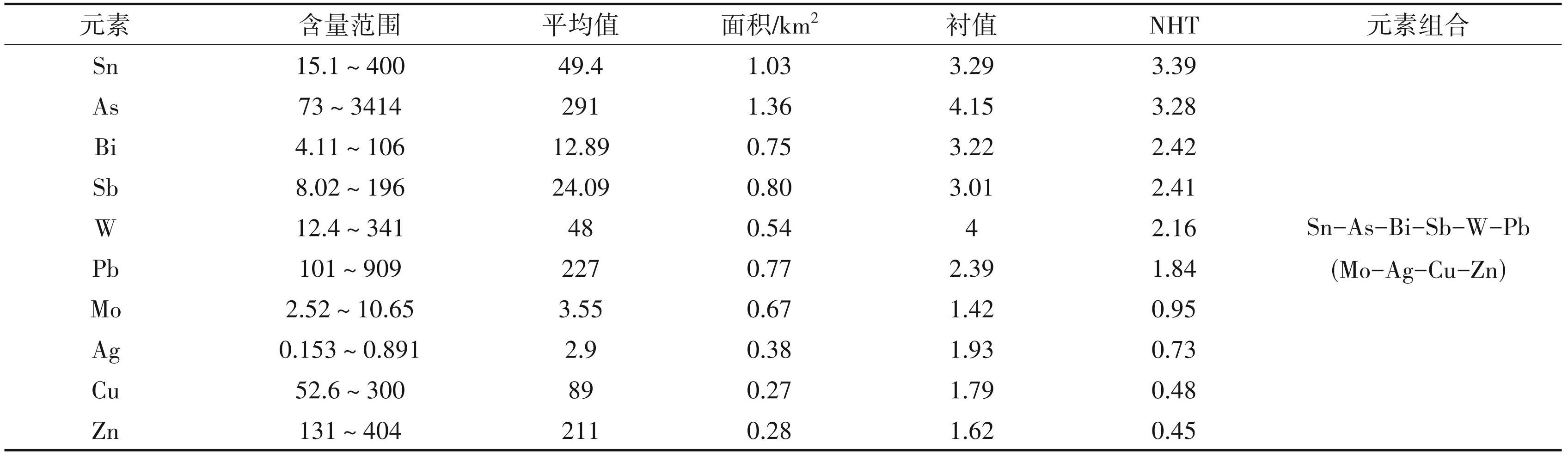

(4)HT4(Sn-As-Bi-Sb-W-Pb综合异常)

-

注:Au含量单位为10-9,其余均为10-6。

-

注:Au含量单位为10-9,其余均为10-6。

-

HT4 异常整体呈不规则片状展布,南西侧由于大面积第四系覆盖导致局部未封闭,已查明面积约 1.44 km2,异常组分复杂,主要为 Sn、As、Bi、Sb、W、 Pb异常,伴有 Mo、Ag、Cu、Zn异常,异常浓度分带较好,主要成晕元素重合较好,异常强度较高,有多处较明显的浓集中心,主要成晕元素的最高值为 Sn: 400×10-6、As:3414×10-6、Bi:106×10-6、Sb:196×10-6、 W:341×10-6。异常特征参数见表9。

-

注:Au含量单位为10-9,其余均为10-6。

-

注:Au含量单位为10-9,其余均为10-6。

-

6 找矿前景分析

-

(1)HT1综合异常

-

该综合异常主要分布在天子岭组(D3t)及晚侏罗世黑云母花岗岩(J3γβ)中,异常浓集中心主要沿两者的接触界线展布(图5)。该异常有 2处规模较大的浓集中心,均位于异常东部的“舌状”天子岭组及其附近岩体中,分别为北东侧浓集中心和南西侧浓集中心。已知的银湖圹铅锌多金属矿点正处于南西侧浓集中心内,经异常查证,在矿点附近发现一民采老窿,主要沿矿化破碎带开采。破碎带宽度约1.5 m,沿老窿掘进方向逐渐变宽,往地下深部可见延伸,延伸情况不明,带中多见褐铁矿化、铅锌矿化。两侧围岩原岩为灰岩,矽卡岩化明显。在北东侧浓集中心内初步圈定了一个铅锌、钨锡、铁、银多金属矿(化)体 V1。该矿(化)体地表均表现为褐铁矿化,初步判断其矿化具有成带性,且规模较大,刻槽采样分析结果显示:铅品位 0. 086%~0.700%,锌品位 0. 024%~0. 081%,钨品位 0.12%~0.18%,锡品位 0. 030%~0. 034%,银品位 2.58×10-6~25.1×10-6,铁品位27.23%。

-

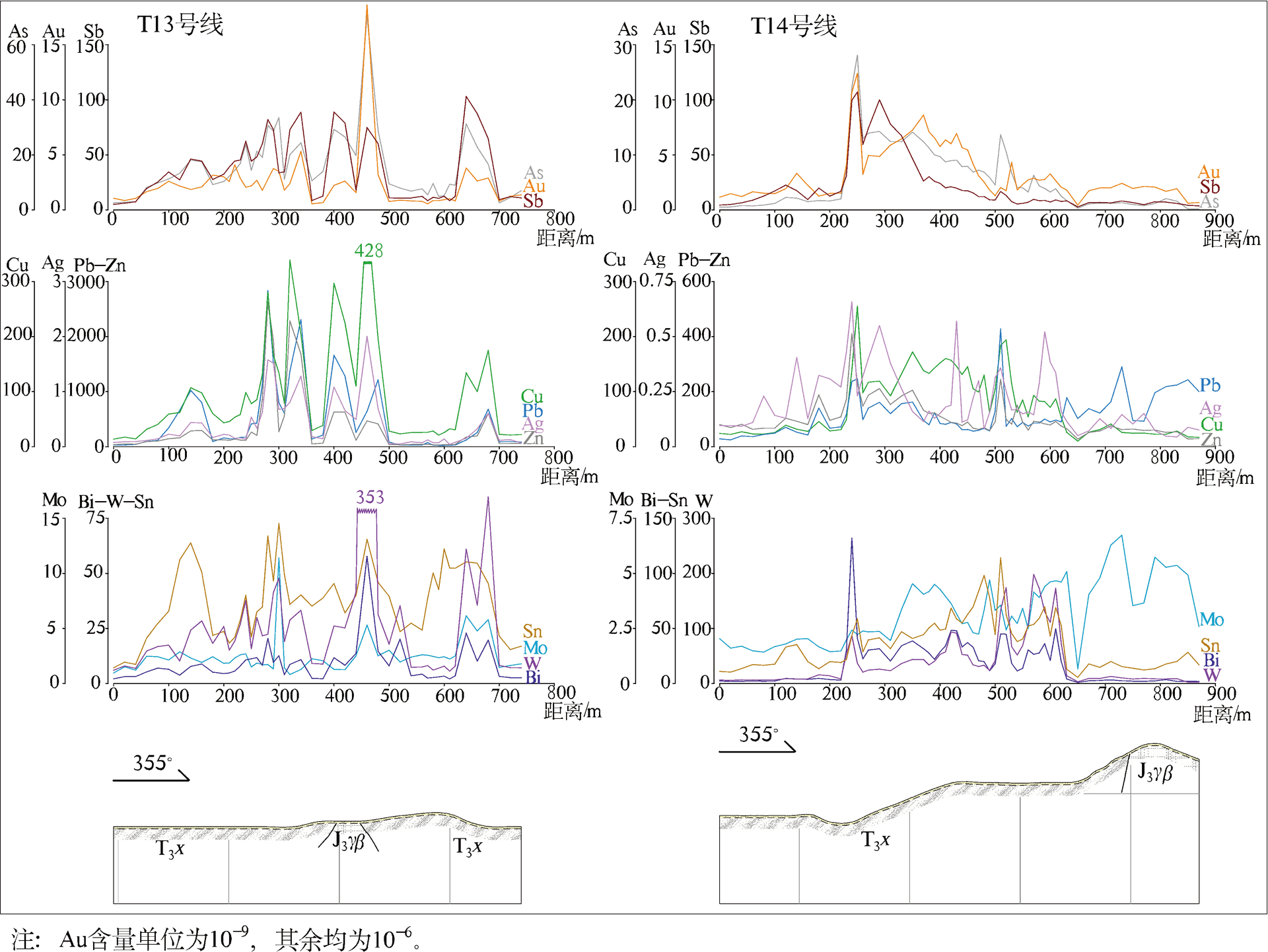

针对该综合异常开展了 10 条土壤地球化学剖面测量工作,测量结果显示各条剖面的主要成晕元素峰值与异常浓集中心位置十分吻合,其中T2、T5、 T6三条剖面分别穿过了该综合异常的3个主要浓集中心(图6)。

-

图5 HT1综合异常剖析图

-

1—第四系;2—上泥盆统—下石炭统帽子峰组;3—上泥盆统天子岭组;4—晚侏罗世黑云母花岗岩;5—土壤剖面测量线及编号;6—铅锌矿点; 7—矿化体及编号;8—异常区范围

-

图6 T2、T5、T6号线地质化探综合剖面图

-

综合分析认为,该异常有很好的矽卡岩型铅多金属找矿的前景,可作为进一步开展找矿工作的首选靶区。

-

(2)HT2综合异常

-

该综合异常主要分布在泥盆系—石炭系帽子峰组(D3C1m)。经异常查证,异常浓集中心处地表发育有较多小裂隙和石英细脉,且褐铁矿化发育。结合异常组分主要为 As、Au、Sb 等低温元素,推断该异常成因主要与构造有关,且具有一定的找深部或隐伏矿的可能。

-

(3)HT3综合异常

-

该综合异常主要分布在泥盆系—石炭系帽子峰组(D3C1m),地表残坡积层较厚,露头较少,异常查证工作只在局部发现有基性岩脉出露,地表未见明显构造和矿化现象。由于此次异常查证工作未开展任何山地工程,尚不清楚该异常成因,结合异常特征,认为其找矿前景有待进一步确定。

-

(4)HT4综合异常

-

该综合异常主要分布在三叠系小坪组(T1x)及其附近的晚侏罗世黑云母花岗岩内,浓集中心主要沿两者的接触界线展布,且主要分布在接触界线外侧(图7),已知的平陵径钨锡矿点正处于浓集中心内。经异常查证,在浓集中心处发现有 2 条石英脉型钨矿脉,脉中见明显黑钨矿、闪锌矿、黄铁矿化,刻槽采样分析结果显示:钨品位0.16%~4.23%。

-

针对该综合异常开展了2条土壤地球化学剖面测量工作,测量结果显示各条剖面的主要成晕元素峰值与异常浓集中心位置十分吻合(图8)。

-

综合分析认为,该综合异常具有较好的热液石英脉型钨锡找矿的前景,可作为进一步开展找矿工作的靶区。

-

7 结论

-

(1)通过对研究区土壤中 11 种元素的含量特征、元素分布形态及组合特征进行分析评价,表明: Ag、Bi、Sn、Pb、Sb、W、As 为研究区内的主要成矿元素。

-

图7 HT4综合异常剖析图

-

1—第四系;2—下侏罗统金鸡组;3—上三叠统小坪组;4—下石炭统测水组;5—下石炭统石磴子组;6—下石炭统大赛坝组;7—晚侏罗世黑云母花岗岩;8—土壤剖面测量线及编号;9—钨锡矿点;10—异常区范围

-

(2)异常特征表明,研究区内异常具有较明显的组分分带,研究区从南东到北西侧,异常组分由以Sn、Bi、W等高温元素为主过渡到以Pb、Ag等中低温元素为主。异常主要沿地层与岩体接触带两侧展布,其中 Sn、Bi、W 等高温元素异常主要分布在内接触带,而 Pb、Ag等中低温元素异常主要分布在外接触带。

-

图8 T13、T14号线地质化探综合剖面图

-

(3)综合分析研究区地质、地球化学信息,圈定了 HT1~HT4 共 4 个有价值的地球化学综合异常。在充分分析综合异常特征、异常查证情况及成矿潜力的基础上圈定了可供进一步开展地质找矿工作的有利靶区 2 处,分别为在 HT1 综合异常圈定的一处寻找矽卡岩型铅多金属矿的有利靶区、在 HT4综合异常圈定的一处寻找石英脉型钨锡矿的有利靶区,其中 HT1综合异常内圈定的靶区为研究区内下一步找矿工作的首选地段。

-

参考文献

-

曹魁. 1988. 广东龙门茶排岩溶堆积型铅锌矿床矿石特征及矿床成因的初步研究[J]. 中国岩溶, (S2): 88−95.

-

陈东, 牛慧麟 . 2021. 广东龙门盆地北缘多金属矿成矿规律及找矿方向[J]. 西部资源, 3: 60−61, 46.

-

陈世明, 杨镇熙, 雷自强, 康维良, 张晶, 赵青虎 . 2022. 甘肃北山前红泉地区水系沉积物地球化学特征及找矿方向[J]. 现代地质, 36(6): 1513−1524.

-

刁理品, 韩润生, 方维萱. 2010. 沟系土壤地球化学测量在贵州普晴锑金矿勘查区应用与找矿效果[J]. 地质与勘探, 46(1): 120 −127.

-

杜保峰, 蔡志超, 王传先, 曾祥, 常永伟, 张馨元 . 2015. 河南洛宁南岭地区土壤地球化学异常特征及找矿前景[J]. 物探与化探, 39 (1): 29−34.

-

段留安, 杨晓勇, 孙卫东, 方世明, 余良范, 范增平 . 2011. 皖南天井山金矿床地质-地球化学特征及找矿前景[J]. 地质学报, 85 (6): 965−978.

-

葛鹏飞, 吴志国, 马玉来, 高亮, 李毅, 金加伟, 杨森. 2016. 厂洞箐铅锌多金属矿土壤地球化学特征及找矿前景[J]. 现代矿业, 32 (8): 136−140.

-

古志宏. 2011. 广东龙门上仓铅锌矿成矿特征及成矿规律研究[J]. 地质学刊, 35(2): 130−133.

-

广东省地质矿产局 . 1988. 广东省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.

-

李欢, 王冲, 朱大鹏, 蒋维诚 . 2021. 黄沙坪矽卡岩型和脉状铅锌矿成矿环境及其对深部找矿的指示[J]. 中国有色金属学报, 33 (2): 630−651.

-

邱明祥. 2022. 广东龙门盆地某矽卡岩型铅锌多金属矿成矿地质条件[J]. 现代矿业, 38(7): 26−29.

-

孙社良, 陈士海, 李永明, 杨细浩, 朱昌杰, 牛建忠, 曾凡淼. 2017. 土壤地球化学测量在赣东北良坑钼钨矿区勘查中的应用[J]. 华东地质, 38(4): 279−287.

-

汤志军 . 2007. 龙门热水铅锌矿床地球化学、物理特征及找矿标志 [J]. 西部探矿工程, (10): 90−92.

-

谢彪武, 贺文华, 钱建平, 王德恭, 梁永科, 赵杰 . 2015. 湖南曾家溪锑钨矿区外围土壤地球化学特征及找矿研究[J]. 物探与化探, 39(6): 1132−1137.

-

谢坤荣. 2021. 广东省龙门县龙华镇朗背村葛埔矿区地质特征及成因[J]. 自然科学, (11): 163−166.

-

薛朋, 凡欠荣, 苏和明 . 2020. 广东深坑铜铅锌矿床找矿模式研究 [J]. 矿产勘查, 11(1): 75−83.

-

姚正红, 邬培敏, 赖志坚, 谭震宇, 刘攸强, 舒能耀, 蒋裕. 2015. 下陈坑金矿区土壤地球化学特征及找矿前景[J]. 现代矿业, 31 (11): 119−121.

-

杨鑫, 冉军林. 2015. 蒋家山沟金矿综合物、化探的找矿效果[J]. 物探与化探, 40(1): 40−45.

-

尹辉增, 熊亮, 朱杰勇, 朱林生, 李侃, 洪建磊, 贺瑾瑞, 周健 . 2010. 土壤地球化学测量在扬子地台西缘会泽铅锌矿带筇竹寺组中的应用[J]. 物探与化探, 34(4): 467−471, 475.

-

藏金生, 李诗言, 蔡新明 . 2013. 化探中五个常用参数的应用[J]. . 科技视界, 28: 8−10, 31.

-

张敏, 旷健, 肖志才, 王帅, 祁士华, 陈孝雄, 李立峰, 唐灵 . 2021. 广东惠州燕山期以来地质构造演化: 对华南构造的新启示[J]. 地球科学, 46(1): 242−258.

-

中华人民共和国国土资源部. 2006. 地质矿产实验室测试质量管理规范(DZ/T 0130-2006)[S]. 北京: 地质出版社.

-

中华人民共和国国土资源部. 2015. 地球化学普查规范(DZ/T 0011- 2015)[S]. 北京: 地质出版社.

-

中华人民共和国国土资源部 . 2017. 土壤地球化学测量规范(DZ/T 0145-2017)[S]. 北京: 地质出版社.

-

摘要

土壤地球化学测量在实际找矿中有广泛的运用,效果显著。本文通过开展广东龙门平陵径—大坑迳地区的1∶2. 5万土壤地球化学测量及异常查证工作,基本查明了区内土壤中W、Sn、Bi、Mo、Cu、Pb、Zn、Ag、Au、 As、Sb共 11种元素的含量特征以及元素分布形态和组合特征。综合分析该区成矿地质条件和地球化学信息,认为区内主要成矿元素为Ag、Bi、Sn、Pb、Sb、W、As,圈定了有价值的地球化学综合异常HT1~HT4共 4处。经异常查证,圈定了有望获得找矿突破的有利靶区2处,其中HT1综合异常预测为矽卡岩型铅锌多金属矿,HT4综合异常预测为石英脉型钨锡矿。本次研究通过对平陵径—大坑迳地区土壤地球化学特征及成矿地质条件的深入分析,进行了成矿预测,为区内下步找矿工作提供了找矿方向和有利靶区。

Abstract

Based on 1∶25,000 soil geochemical survey and anomaly verification in Pinglingjing-Dakengjing area of Longmen Basin, Guangdong Province, the content, distribution patterns and combination characteristics of 11 elements including W, Sn, Bi, Mo, Cu, Pb, Zn, Ag, Au, As and Sb in the soil were basically identified. Comprehensive analysis of metallogenic geological conditions and geochemical information in this area shows that the main metallogenic elements in this area are Ag, Bi, Sn, Pb, Sb, W and As, and four valuable comprehensive geochemical anomalies HT1-HT4 are identified. After anomaly verification, two favorable target areas which are expected to obtain prospecting breakthrough are identified, among which HT1 comprehensive anomaly prediction is skarn-type lead-zinc polymetallic deposit and HT4 comprehensive anomaly prediction is quartz-vein type tungstentin deposit. Based on the in-depth analysis of the soil geochemical characteristics and metallogenic geological conditions in Pinglingjing-Dakengjing area, the metallogenic prediction is made, which provides the prospecting direction and favorable target area for the next prospecting work in this area.