-

0 引言

-

地热资源是一种极具竞争力的清洁、可再生能源。大规模开发利用地热能是贯彻落实习近平总书记国家能源安全战略,应对全球气候变化和节能减排,助力实现“2030 碳达峰,2060 碳中和”目标的具体举措(饶松等,2023)。干热岩是一类直接储存于致密岩石体中的非水热高温(>150℃)地热资源,在当前技术条件下可开发、具经济性(汪集旸等, 2012;李德威和王焰新,2015;蔺文静等,2021)。因干热岩埋藏深、控热构造系统复杂(刘德民等, 2022),故开展地热勘查和热储研究是干热岩资源开发利用的前提。基于重磁数据反演莫霍面和居里面深度分析壳幔热特征,根据重力与电法勘探成果分析控热、导热断裂构造,通过电法和地震勘探控制储层和盖层的空间展布,上述综合地球物理勘探作为重要的技术手段被广泛应用于地热资源勘查(张超等,2020;付荣钦等,2022;张畅等,2022;宋涛等,2023)。

-

潜山是指在差异侵蚀、断裂切割与褶皱作用下形成并被后期构造层系所覆盖、掩埋的古地貌残丘、断块、残余背斜等,是济阳坳陷下一步重要的油气藏和干热岩热储勘探目标(张勐等,2023)。开展济阳坳陷潜山地热地质研究,可为油田深层油、热资源综合利用提供基础,对于提高资源利用率、降碳减排具有重要意义(崔刚等,2023)。济阳坳陷内潜山顶部及其上覆新生界砂砾岩中普遍发育热传导成因的水热型热储,地热异常可能与坳陷整体较高的热状态有关(刘绍文等,2005;李晓燕等,2018; 杨永红等,2018)。前人研究成果证实了济阳坳陷潜山带热储巨大的勘探潜力,但多限于浅部水热型地热资源评价和深部热状态模拟。因干热岩埋深大、成因复杂,目前尚缺乏针对济阳坳陷干热岩的系统研究。地球物理勘探是深层地热资源勘查的重要手段,本文基于重、磁、电综合物探数据解译济阳坳陷深大断裂和潜山凸起等控热构造,建立地热资源成因概念模型,开展潜山型干热岩靶区优选,为济阳坳陷下步干热岩勘探提供建议,亦可为同类工作提供借鉴。

-

1 地质概况

-

1.1 区域构造

-

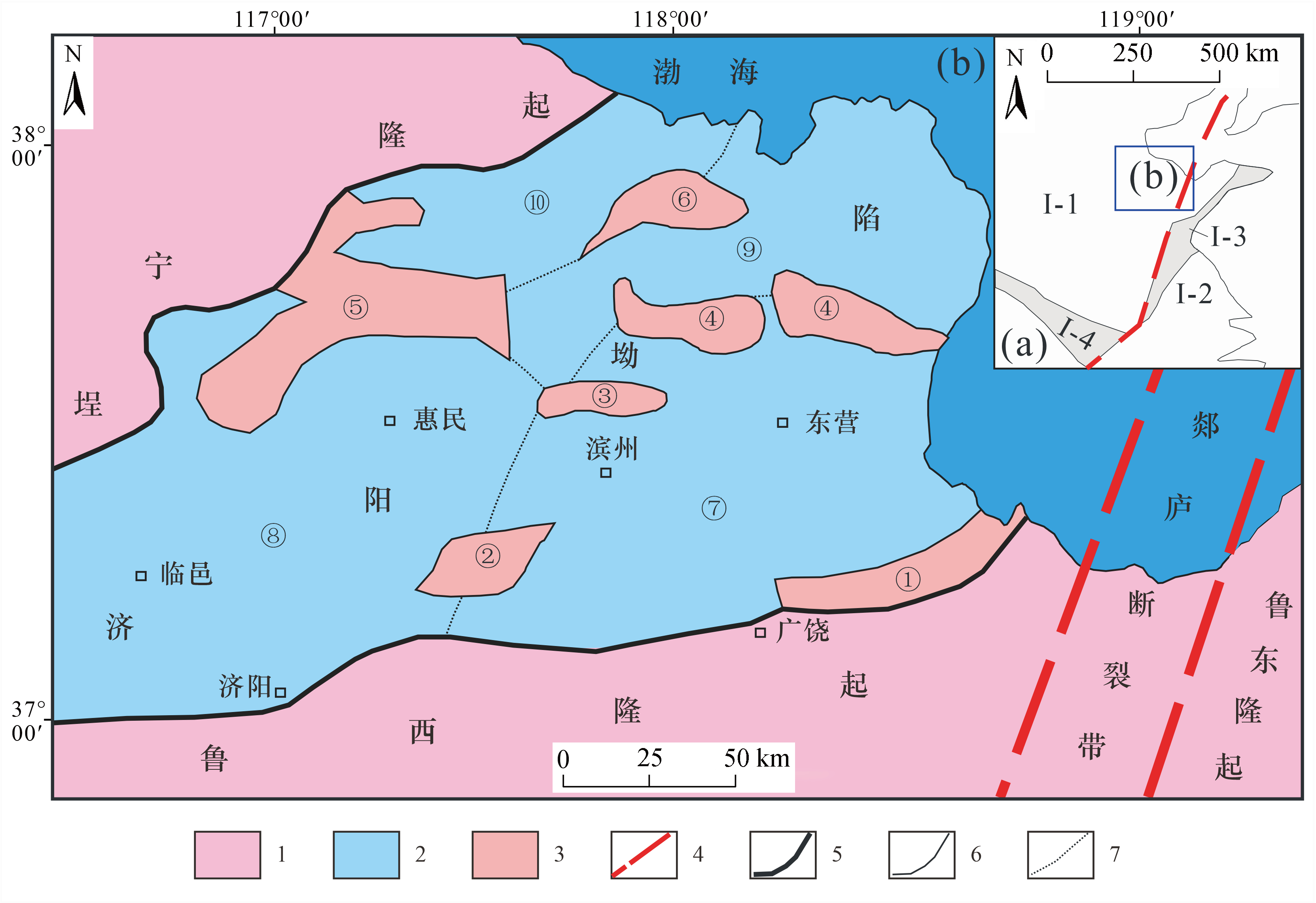

济阳坳陷位于鲁北地区(图1a),大地构造单元属华北板块之渤海湾盆地的济阳坳陷,北西与埕宁隆起相接,南以齐河—广饶断裂为界与鲁西隆起相邻,东以郯庐断裂带为界与鲁东隆起相隔,西窄东宽,东西长240 km,宽数十到百余千米不等,总面积约26000 km2(姚松等,2021)。济阳坳陷是发育在华北克拉通基底之上的中—新生代叠合断陷盆地,古生代稳定克拉通沉积以来,主要经历了早—中三叠世大型内陆盆地沉积、晚三叠世 NE—SW 向挤压隆升剥蚀、侏罗纪均夷化剥蚀与沉积、白垩纪NE—SW 向伸展断陷和古近纪近 SN 向伸展断陷多期构造演化,现今主要呈 NE—NEE 向凹凸相间的构造格局,新生代以来的沉积地层披覆于先期的凸起和凹陷之上(张勐等,2023)。

-

1 —隆起;2—凹陷;3—凸起;4—断裂;5—坳陷边界;6—凸起边界;7—凹陷边界;Ⅰ-1—华北板块;Ⅰ-2—扬子板块;Ⅰ-3—苏鲁造山带;Ⅰ-4 —秦岭—大别造山带;①—广饶凸起;②—青城凸起;③—宾县凸起;④—陈家庄凸起;⑤—无棣凸起;⑥—义和庄凸起;⑦—东营凹陷;⑧—惠民凹陷;⑨—沾化凹陷;⑩—车镇凹陷

-

1.2 研究区地质地球物理特征

-

济阳坳陷发育华北型地层,自下而上发育太古界(Ar)、寒武系(Є)、中—下奥陶统(O1-2)、上石炭统 (C2)、二叠系(P)、中—下侏罗统(J1-2),上覆古近系 (E)、新近系(N)、第四系(Q)。坳陷内主要由广饶凸起、青城凸起、宾县凸起、陈家庄凸起、无棣凸起、义和庄凸起和东营凹陷、惠民凹陷、沾化凹陷、车镇凹陷组成,这些次级构造单元大致以 NE 向延伸的长条状相间分布于坳陷内,其中 4 个凹陷呈北断南超的半地堑结构(图1b)。坳陷内断层发育,三级及以上断层有一百余条(杨永红等,2018),总体表现为古近纪以前NW—NWW走向断层由逆转正、古近纪以来 NE—NEE 向正断层控盆控坳的特点。从中国东部地区中—新生代岩浆活动背景和研究区勘探资料可知,济阳坳陷从元古宙到新生代经历了多期岩浆活动,主要表现为华北地区侏罗纪中酸性岩体侵入、坳内古近纪中基性玄武岩喷发、喷溢和新近纪橄榄玄武岩的零星分布(宫健,2010)。

-

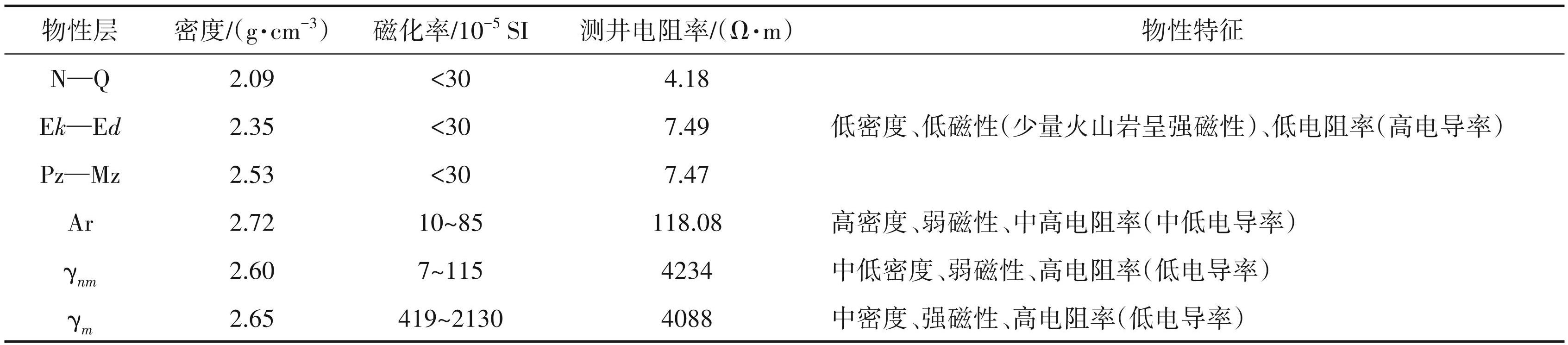

通过统计济阳坳陷周边实施的物性调查和胜利油田开展的钻、测井数据,将济阳坳陷主要地层分为4套物性层(体),特征如下:第一套物性层以古生界以来的沉积盖层为主,含新近系—第四系(N— Q)砂岩、泥岩,古近系孔店组—东营组(Ek—Ed)泥岩、砂岩,古生界—中生界(Pz—Mz)碳酸盐岩(残留)、砂砾岩,整体呈低密度、低磁性、低电阻率(高电导率),其中局部所夹中基性火山岩呈波动的强磁性;第二套为太古宇片麻岩为主的变质岩,呈高密度、弱磁性、中高电阻率(中低电导率);第三套为花岗岩为主的酸性侵入岩(γnm),呈中低密度、弱磁性、高电阻率(低电导率);第四套为花岗闪长岩为主的中酸性侵入岩(γm),呈中密度、强磁性、高电阻率(低电导率)(表1)。

-

2 地热地球物理勘探

-

2.1 热源背景与地温异常

-

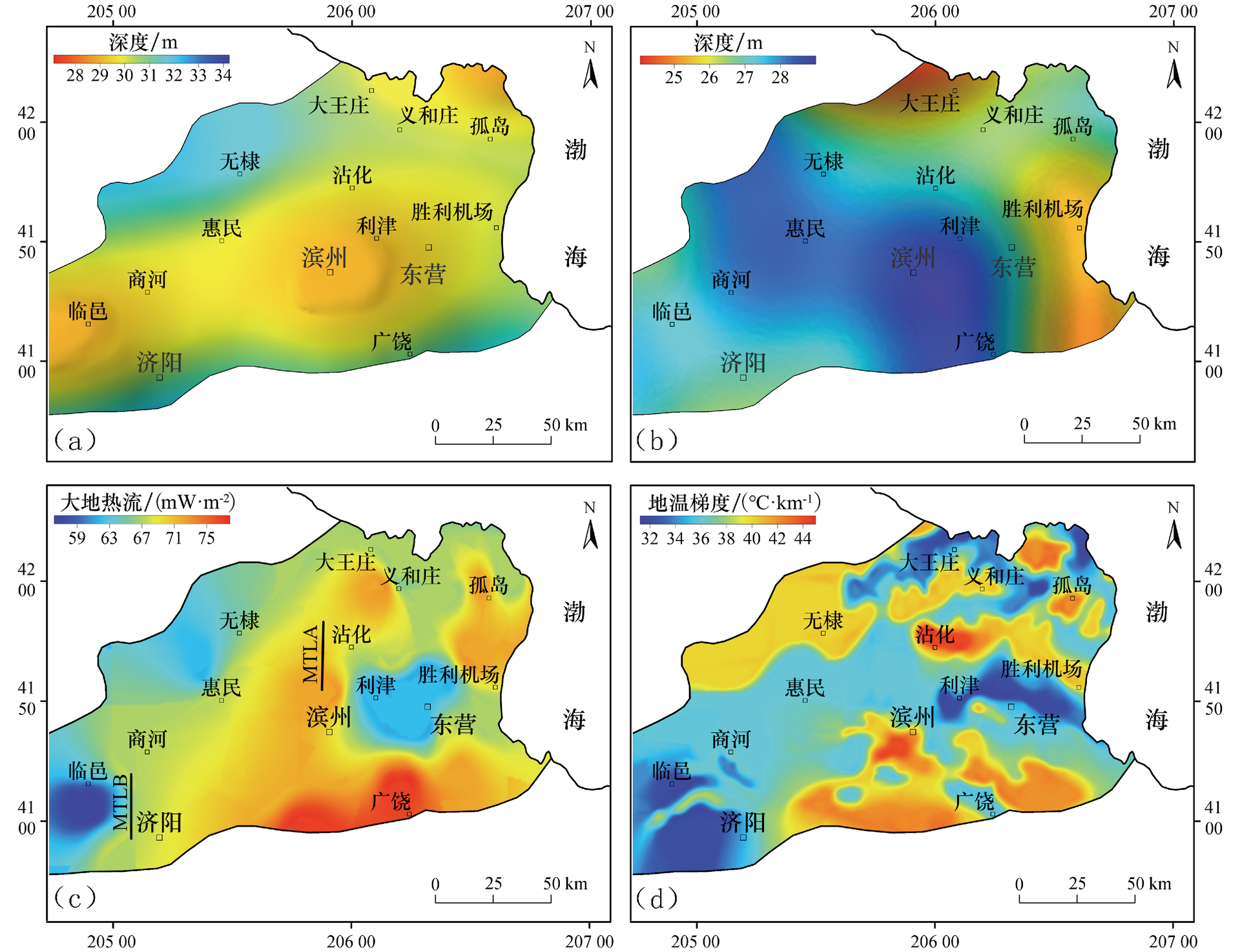

济阳坳陷现今平均大地热流值为(65.8±5.4) mW/m2,与中国大陆地区的平均热流(61±15.5)mW/ m2 相当,具有较高的大地热流值背景。坳陷内的义和庄凸起、宾县凸起、陈家庄凸起等潜山带大地热流值达72 mW/m2 以上(图2c),具有明显的热流横向差异(龚育龄等,2003)。潜山带普遍占据济阳坳陷地温梯度高值区(3.8~4.2℃/100m)(图2d),属地温异常区(李晓燕等,2018)。

-

a—反演莫霍面深度图;b—反演居里面深度图;c—大地热流分布图;d—地温梯度分布图

-

济阳坳陷较高的热状态与新生代期间太平洋板块向欧亚板块俯冲的弧后扩张动力学背景密切相关,地壳拉张、岩石圈减薄伴随地幔上涌,带来大量深部热量,为干热岩成矿提供了有利因素(刘绍文等,2005)。收集 1∶20万重力数据 38870 km2、1∶5 万磁力数据 26630 km2,采用 Parker-Oldenburg 反演迭代算法,下地壳与上地幔密度差选用 0.35 g/cm3,平均磁化强度选用 1000×10-3 A/m,通过 4 次迭代运算,获取全区莫霍面和居里面埋深(图2a,2b)。济阳坳陷莫霍面埋深28~32 km,居里面埋深25~29 km,二者较浅的埋深利于深部热能快速大量向上传导,坳陷东部居里面深度变浅反映了来自深部的热扰动。前人利用流变学模拟获得济阳坳陷地幔热流值达38.1~43.1 mW/m2,热岩石圈厚度为71~90 km,表明地幔热流在研究区的热流活动中扮演了重要角色(刘绍文等,2005)。

-

济阳坳陷的深地震测深剖面揭示坳陷内壳幔过渡型莫霍面发育,受西太平洋俯冲弧后扩张的影响,地壳拉张、岩石圈减薄,伴随坳陷内地幔小规模、多中心的底辟式上涌,为热流向地表传输提供了有利条件(宋向辉等,2017)。为了解深部低速体发育特征,本次采用凤凰公司V5系列大地电磁系统对坳陷内凸起区实施大地电磁测深(MT)勘探(图2c 测线 MTLA 和 MTLB),在采集的原始时间序列中提取低频信号,获得最低频率达到 0. 00017 Hz的地球物理信息;通过 GMES_3DI 重磁电震一体化反演成像系统开展数据反演工作,反演深度 50 km。MT二维反演断面显示(图3),莫霍面以下发育自深部向上延伸的(低电阻率)高电导率显著异常,验证了以往地震资料对济阳坳陷深部发育低速体的解释,可以推断莫霍面及更深部位可能有“低速高导”的熔融体发育。

-

图3 济阳坳陷实测大地电磁反演断面

-

a—MTLA线;b—MTLB线;1—居里面;2—莫霍面

-

2.2 控热构造

-

区域深断裂可能通过热聚敛和水热系统循环换热将构造活动产生的热源传递至地壳浅部,因此大地热流异常高值往往分布在深大断裂活动带附近。济阳坳陷东缘的郯庐断裂带是一条大规模地壳-岩石圈断裂,镜质组反射率和磷灰石裂变径迹古温标模拟计算结果表明,郯庐断裂带在古近纪以来的活动性对其两侧地区热场的影响较大,两侧坳陷地温场的差异在宏观上受控于郯庐断裂的演化,在局部地区受控坳、控盆断裂构造的影响(邱楠生等,2007;乔海霞等,2022;甘浩男等,2023)。

-

重力勘探是分析盆地隆坳格局和深部构造的有效方法,但是地面实测重力异常是地下地质体的综合叠加效应,剥离浅部地质体是基于重力研究深部构造的关键。本次采用重力-地震联合剥层方法获取盖层以下的深大断裂信息:首先收集以往地震和钻井资料解释的太古界及其以上盖层的各层界面深度数据,构建盖层三维地质模型;其次使用三维重磁正反演软件系统,进行重力三维正演计算,获得盖层地质体所引起的重力效应;最后用实测布格重力异常与盖层重力效应相减,从而分离出反映太古宇及其以下地层的重力效应。将剥层后所剩深部重力数据 Gs(图4c)进行不同上延高度的水平总梯度处理,分析太古界及其以下的密度界面变化,了解深大断裂分布。Gs上延 5 km 和上延 15 km 水平总梯度异常(图4a、b)反映了研究区上地壳深大断裂的分布特征:两组 NEE 向深大断裂(济阳— 广饶北一线、商河北—惠民北—义和庄一线)夹持济阳坳陷基底主体,在坳陷北东部与一组 NW 向深大断裂交汇(胜利机场北—义和庄—大王庄一线),局部有次一级断裂(滨州—利津—东营一线)分布,随深度加深,断裂由发散趋于收敛。Gs梯度异常分析结果表明,研究区基底深大断裂切割深度大,延伸范围广,可为深部热流上涌提供通道,利于热储发育。

-

2.3 潜山热储与盖层组合

-

济阳坳陷新近系馆陶组、古近系东营组、寒武系—奥陶系潜山带均发育良好的水热型地热资源,地热水水化学类型均为 Cl-Na 型,矿化度 8.29~21.57 g/L,水温50~98℃,且具由浅至深水温规律性增高的特征,结合地热水氢氧同位素取样测试结果可知,济阳坳陷地热水表现为远源补给、低速径流和深埋封存等传导型(为主)的地热资源特征(李晓燕等,2018;杨永红等,2018)。浅部优质的传导型地热资源表明,来自深部的高热流可为盖层之下发育干热岩热储提供有利条件。

-

非岩浆型干热岩热储形成的关键是热量的汇聚和保存,主要取决于深部热量向上传导的效率、构造对热量的汇聚功能和盖层的保温能力。济阳坳陷结晶基底的主要岩性为太古代片麻岩和花岗岩类侵入岩。胶东地区实测的同时代花岗岩热导率为 2.2~3.6 W/(m·K),片麻岩热导率为 2.24~3.10 W/(m·K),济阳坳陷古近系沙河组实测热导率均小于2. 00 W/(m·K),反映了济阳坳陷具备高热导率基底-低热导率盖层的干热岩储盖组合(龚育龄等,2003;史猛等,2021)。物性资料统计结果表明,太古界片麻岩呈高密度、弱磁性,γnm花岗岩呈低密度、弱磁性,γm花岗岩呈中密度、强磁性,基于显著的物性差异可以通过剥层后所剩深部重力数据 Gs (图4c)和航磁化极3阶小波细节(图4d)综合解译济阳坳陷基底岩性(图4e)。坳陷结晶基底岩性基本呈 NE 向带状相间展布的规律:坳陷中部结晶基底岩性以太古界片麻岩为主,规模大、分布范围广、较完整;两侧以 γnm花岗岩体为主,局部有 γm花岗岩体侵入,分布不均、形态多变(图4e)。钻井与地震勘探揭示,济阳坳陷的结晶基底呈多个 NE 走向的潜山与凹陷相间分布(图4f),“坳中凸”结构会造成水平方向上热传导能力的差异,源于正常的基底热流会向热导率大的基岩凸起部位集中,使得基底隆起区的大地热流值高于坳陷区。地层垂向热导率差异会造成“热折射”现象,这是因为低热导率盖层的保温对地热资源产生了聚集的作用,坳陷浅部的新生代沉积盖层厚度达1.5~5. 0 km(图4g),巨厚的盖层起到良好的保温效果。另外,岩石的孔隙结构不同、矿物组分的不均匀性可以导致岩石热导率的各向异性,进而引起温度场的非均匀性(郭平业等, 2020;蔺文静等,2021;朱传庆等,2022),济阳坳陷结晶基底中,深变质的太古界片麻岩热导率的各向异性也增强了凸起区的聚热作用。因此,具有良好盖层的基底古潜山凸起是重要的控热构造,其深部的完整基岩是良好的干热岩热储(王贵玲等, 2023)。

-

3 干热岩靶区预测

-

3.1 干热岩靶区优选与评价

-

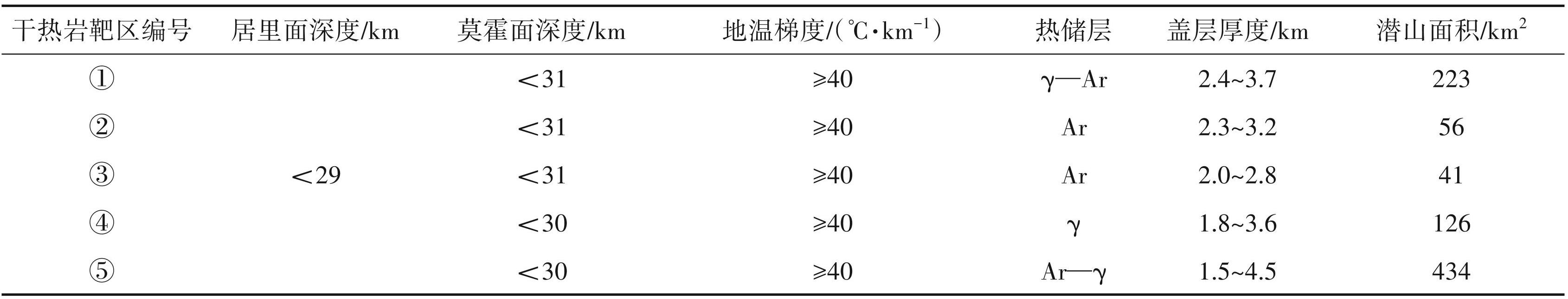

干热岩的评价涉及生热背景、热流通道、储热介质、盖层厚度等多项指标(刘德民等,2021),基于本次地球物理勘探成果,结合济阳坳陷潜山型干热岩的地热地质条件,主要从 6 个方面的指标优选靶区:居里面深度<29 km、莫霍面深度<31 km、地温梯度≥40℃·km-1、热储层岩性、盖层厚度>1.5 km、潜山规模等,优选了5处靶区(图4h),靶区干热岩评价参数见表2。

-

3.2 地热资源成因模式探讨

-

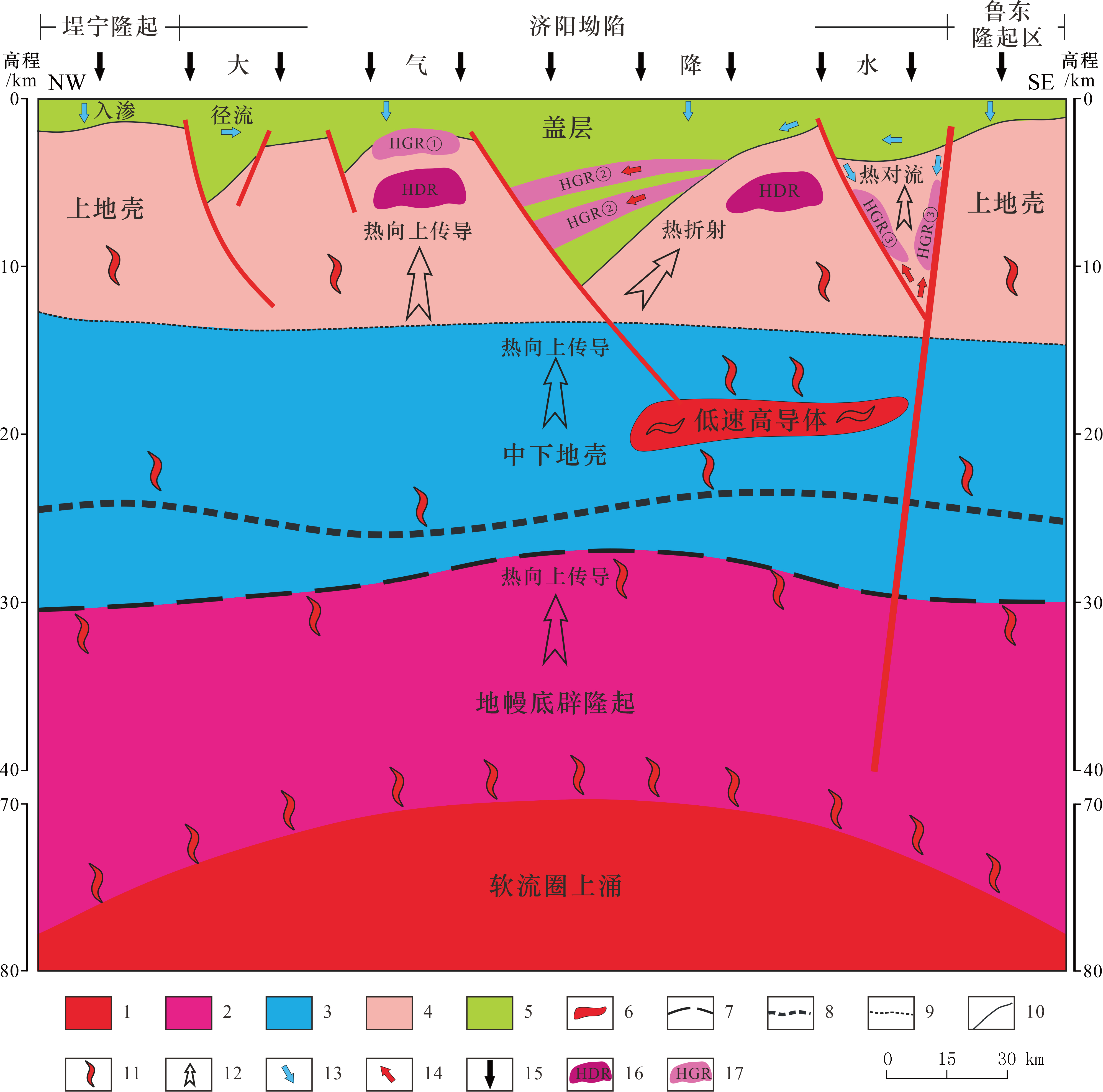

与华北克拉通破坏有关的岩石圈减薄、地壳变形和岩浆活动(程立群等,2020),为济阳坳陷地热资源成矿创造了良好条件。基于“回剥法”对分层热流的计算结果表明,济阳坳陷地幔热流占整个地表总热流的 58%,来自深部的地幔热流占主导地位,“冷壳热幔(或温壳温幔)”型结构特征明显,“壳幔生热”是热的主要来源。断裂具有较高的热导率,可达 4.5 W/(m·K)(王贵玲等,2023),济阳坳陷邻近郯庐断裂带,坳陷基底深部发育深大断裂和低速高导体,深部构造对热流的快速传导具控制作用。坳陷内大地热流和地温梯度均具高低相间的分布特征,潜山凸起带区域表现为高热流特征,凹陷内一般呈低热流特征,表明因太古宇基底隆起的潜山发育区具有聚热、储热的优势。基岩隆起的聚热机制还与盖层厚度、盖层与基岩热导率的比值有关,基底之上巨厚的新生代盖层发挥了重要作用。针对济阳坳陷的地热地质条件和地热资源分布特征,本文提出了济阳坳陷“四位一体”的复合型地热资源成矿模型:壳幔生热、构造控热、潜山储热、盖层保温。来自壳幔的热源,在深部构造的控制下向上快速传导,在新生代为主的低热导率盖层和凸凹相间的高热导率基底的共同作用下,在基底高位的潜山带形成深层传导型热储,其中在潜山带深部的完整基岩内发育干热岩热储,在潜山带顶部较封闭的溶蚀带内发育水热型热储;热量继续向浅部传输,在有地热流体循环的断裂破碎带内形成对流型水热热储,坳陷内部的盖层内发育盆地传导型水热热储(图5)。

-

图4 地热地球物理解译与干热岩靶区预测图

-

a—Gs上延5 km水平总梯度;b—Gs上延15 km水平总梯度;c—Gs重力异常;d—航磁化极小波三阶细节;e—基底岩性;f—结晶基底顶面深度; g—盖层厚度;h—靶区优选结果;1—太古界变质岩;2—磁性侵入岩;3—无(弱)磁性侵入岩;4—干热岩靶区及编号;5—研究区范围

-

图5 济阳坳陷地热资源成因概念模型

-

1 —软流圈;2—上地幔;3—中下地壳;4—上地壳;5—盖层;6—低速高导体;7—莫霍面;8—居里面;9—康拉德不连续面;10—盖层底面;11— 热流;12—热运移方向;13—冷水运移方向;14—热水运移方向;15—大气降水;16—干热岩热储;17—水热型热储(①—潜山封闭溶蚀传导型; ②—盆地传导兼弱对流型;③—对流型)

-

4 结论

-

(1)基于重磁电(震)等综合物探手段,开展济阳坳陷莫霍面、居里面、深大断裂、隆坳格局、基底岩性与热导率等地热地质关键要素的研究,可为干热岩靶区优选提供基础数据。

-

(2)针对济阳坳陷地热地质条件,选取关键指标优选干热岩靶区,以居里面深度<29 km、莫霍面深度<31 km、地温梯度≥40℃·km-1、热储层岩性、盖层厚度>1.5 km、潜山规模等指标优选了5处靶区,可为济阳坳陷干热岩勘探提供重要参考,对于同类地热资源勘查实践具有借鉴意义。

-

(3)济阳坳陷地热资源具有壳幔生热、构造控热、潜山储热、盖层保温四位一体的成因特征,是以传导型干热-水热共存、对流型水热补充为主要特征的盆地复合型地热系统。复合型地热资源的成因研究和分布特征的分析,对于地热资源一体化综合利用和节能减排具有积极意义。

-

参考文献

-

程立群, 徐一鸣, 杜立新, 郝文辉, 聂晨光, 谢吾. 2020. 冀东燕山中段地热地质条件分析与资源潜力评价[J]. 矿产勘查, 11(12): 2637-2646.

-

崔刚, 吕传炳, 杨莹莹, 程相振, 崔昕玥, 王贵阳. 2023. 潜山油藏开发后期驱油、储气及地热利用协同联动探索[J]. 石油科技论坛, 42(5): 64-72.

-

付荣钦, 张立剑, 解鹏, 吴晓飞, 冀圣洁, 王晓东. 2022. 综合物探手段在丰宁上黄旗—乌龙沟构造岩浆岩带地热资源调查中的应用[J]. 矿产勘查, 13(2/3): 279-287.

-

甘浩男, 蔺文静, 王贵玲, 闫晓雪, 岳高凡, 翁炜, 张德龙. 2023. 广东惠州黄沙洞地区岩石圈热-流变结构及其热源启示[J]. 水文地质工程地质, 50(4): 26-38.

-

龚育龄, 王良书, 刘绍文, 李成, 韩用兵, 李华, 刘波, 蔡进功. 2003. 济阳坳陷大地热流分布特征[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 33(4): 384-391.

-

宫健. 2010. 中新生代岩浆活动对济阳坳陷及其周缘构造的指示意义[J]. 石油天然气学报, 32(1): 6, 161-164, 173.

-

郭平业, 卜墨华, 李清波, 何满潮. 2020. 岩石有效热导率精准测量及表征模型研究进展[J]. 岩石力学与工程学报, 39(10): 1983-2013.

-

李德威, 王焰新. 2015. 干热岩地热能研究与开发的若干重大问题[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 40(11): 1858-1869.

-

李晓燕, 赵铭海, 杨永红, 郗凤琨, 黄蓉, 尚冰, 张红波. 2018. 济阳坳陷灰岩热储分布特征及资源潜力评价[J]. 工程地质学报, 26(4): 1105-1112.

-

蔺文静, 王贵玲, 邵景力, 甘浩男, 谭现锋. 2021. 我国干热岩资源分布及勘探: 进展与启示[J]. 地质学报, 95(5): 1366-1381.

-

刘德民, 张昌生, 孙明行, 韦梅华, 关俊朋, 康志强, 熊爱民, 周天禹. 2021. 干热岩勘查评价指标与形成条件[J]. 地质科技通报, 40(3): 1-11.

-

刘德民, 韦梅华, 孙明行, 张昌生, 关俊朋, 康志强, 祁焱雅, 张小波, 周天禹. 2022. 干热岩控热构造系统厘定与类型划分[J]. 地球科学, 47(10): 3723-3735.

-

刘绍文, 王良书, 龚育龄, 李成, 李华, 韩用兵. 2005. 济阳坳陷岩石圈热-流变学结构及其地球动力学意义[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 35(3): 203-214.

-

乔海霞, 刘连, 高善朴, 李佳, 杨水旺. 2022. 临沂市沂沭断裂带地热地质条件及热储特征[J]. 矿产勘查, 13(8): 1166-1174.

-

邱楠生, 苏向光, 李兆影, 张杰, 柳忠泉, 李政, 张林晔. 2007. 郯庐断裂中段两侧坳陷的新生代构造-热演化特征[J]. 地球物理学报, 50(5): 1497-1507.

-

饶松, 黄顺德, 胡圣标, 高腾. 2023. 中国陆区干热岩勘探靶区优选: 来自国内外干热岩系统成因机制的启示[J]. 地球科学, 48(3): 857-877.

-

史猛, 康凤新, 张杰, 高松, 于晓静. 2021. 胶东半岛不同构造单元深部热流分流聚热模式[J]. 地质学报, 95(5): 1594-1605.

-

宋明水. 2018. 济阳坳陷勘探形势与展望[J]. 中国石油勘探, 23(3): 11-17.

-

宋涛, 赵松, 包怡, 吴建峰, 吴灿, 孙璐. 2023. 综合物探地质解释确定苏北宝应射阳湖地热区目标热储[J]. 矿产勘查, 14(8): 1450-1457.

-

宋向辉, 王帅军, 马策军, 孙一男, 杨宇东, 臧怡然. 2017. 深地震测深揭示的济阳坳陷地壳结构特征[J]. 大地测量与地球动力学, 37(3): 251-255.

-

汪集旸, 胡圣标, 庞忠和, 何丽娟, 赵平, 朱传庆, 饶松, 唐晓音, 孔彦龙, 罗璐, 李卫卫. 2012. 中国大陆干热岩地热资源潜力评估[J]. 科技导报, 30(32): 25-31.

-

王贵玲, 蔺文静, 刘峰, 甘浩男, 王思琪, 岳高凡, 龙西亭, 刘彦广. 2023. 地热系统深部热能聚敛理论及勘查实践[J]. 地质学报, 97(3): 639-660.

-

杨永红, 高宗军, 林海斌. 2018. 济阳坳陷地热水水化学特征研究[J]. 地下水, 40(3): 23-27.

-

姚松, 杜金亮, 徐源, 毕栋威, 申金超, 王斌. 2021. 济阳坳陷上地壳速度结构与地热相关性研究[J]. 山东国土资源, 37(8): 35-43.

-

张超, 胡圣标, 宋荣彩, 左银辉, 姜光政, 雷玉德, 张盛生, 王朱亭. 2020. 共和盆地干热岩地热资源的成因机制: 来自岩石放射性生热率的约束[J]. 地球物理学报, 63(7): 2697-2709.

-

张畅, 谢克家, 麻倩倩, 张月, 宋睿智, 张恒博. 2022. 东非大裂谷埃塞俄比亚段地质特征及地热资源分布特征研究[J]. 矿产勘查, 13(10): 1525-1532.

-

张勐, 吴智平, 王永诗, 黄铮, 张波, 张飞鹏, 苗元梓. 2023. 渤海湾盆地济阳坳陷潜山发育规律及成因类型划分[J]. 地球科学, 48(2): 488-502.

-

朱传庆, 陈驰, 杨亚波, 邱楠生. 2022. 岩石热导率影响因素实验研究及其对地热资源评估的启示[J]. 石油科学通报, 7(3): 321-333.

-

摘要

济阳坳陷蕴藏着丰富的地热资源,开展深层干热岩的系统评价对于坳陷地热资源综合利用具有重要意义。本文利用收集的1∶20万重力数据38870 km2 、1∶5万航磁数据26630 km2 和胜利油田以往实施的钻井、地震勘探资料,采用 Parker-Oldenburg反演迭代算法、重力-地震联合剥层方法、重磁正反演等方法,开展莫霍面、居里面、壳断裂-岩石圈断裂、基底构造和基底岩性等地热地球物理研究。通过实施大地电磁测深剖面116 km,验证了壳幔过渡带熔融体发育特征。从居里面深度、莫霍面深度、地温梯度、热储层岩性、盖层厚度、潜山规模 6个方面评价优选了 5处干热岩靶区。济阳坳陷具“壳幔生热、构造控热、潜山储热、盖层保温”四位一体地热成因特征,是以“传导型干热-水热共存、对流型水热补充”为主要特征的盆地复合型地热系统,潜山型干热岩靶区具有进一步勘探和开发的前景。

Abstract

The Jiyang Depression is known for its abundant geothermal resources, and a systematic evaluation of deep dry hot rocks is crucial for the comprehensive utilization of geothermal resources in the depression. This study utilizes a comprehensive dataset, including 1∶200000 gravity data covering an area of 38870 km2 ,1∶50000 aeromagnetic data covering 26630 km2 , drilling data and seismic exploration data conducted by Shengli Oilfield Company. Various advanced techniques, such as the Parker-Oldenburg inversion iteration algorithm, gravity seismic joint layer stripping method, and gravity magnetic forward and backward modeling, are applied to perform geothermal geophysical research on key parameters including the Moho surface, Curie surface, crustal fault lithospheric fault, basement structure, and basement lithology. To verify the development characteristics of molten bodies in the crust-mantle transition zone, a 116 km magnetotelluric sounding profile is implemented. Based on comprehensive analysis, five promising dry hot rock targets are identified and evaluated from six perspectives: the depth of the Curie surface, the depth of the Moho surface, the geothermal gradient, the lithology of the thermal reservoir, the thickness of the cap rock, and the scale of the buried hill. The geothermal system in the Jiyang Depression exhibits a four in one geothermal genesis feature, namely “crust mantle heat generation, structural heat control, buried hill heat storage, and cover layer insulation”. It is primarily a basin composite geothermal system characterized by a combination of conduction-type dry heat water and convection-type water heat supplement. The findings of this study present significant opportunities for further exploration and development of the buried hilltype dry hot rock targets in the Jiyang Depression, confirming their potential for geothermal energy extraction and utilization.