-

0 引言

-

在地质工作中,往往会遇到化探弱异常被削弱,或者大量的信息被某外界因素所影响压抑的现象,致使利用常规数据处理方法不易获取有用信息,而合理的化探数据处理已被实践证明是提取、筛选这些隐蔽信息的有效途径之一(朱裕生等, 2000;郑有业等,2009)。化探数据处理具有历史性 (谢学锦,1979;李佑国,2007),先后诞生了地球化学块体(Bolviken et al.,1992;谢学锦等,2002;郑有业等,2012)、分形(Cheng et al.,1994;孟宪国等, 1996;谢淑云和鲍征宇,2002)等理论,相继出现了构造地球化学(吴学益,1987)等化探数据处理方法 (吴锡生等,1994;史长义等,1999;张玉明等, 2022)。近几年来,构造地球化学学科发展迅速,诸多学者认为构造运动是驱使地壳成矿物质运动的主导因素(李波,2008),也是完成某些地球化学作用的驱动力(涂光炽,1998;吴学益,2000)。有利构造部位上的特殊地球化学异常是找矿的切入点,基于成矿构造圈定地球化学异常在明显受构造控制的金、铜、铅等多金属矿床深部找矿(文亭等,2019; 程志中等,2021)、快速评价及在危机矿山深部和外围找矿勘查工作中起到了关键性的作用(孙宝田, 2003;常印佛等,2012;韩润生,2013;谭亲平等, 2020;许令兵和刘国华,2021;郑旭等,2021)。诸多研究表明,大部分的热液矿床受断裂构造控制,然而基于成矿构造圈定地球化学异常的方法应用目前尚处于起步阶段(许荣科等,2012;杜文洋等, 2015)。

-

双口山地区位于柴达木盆地北缘(以下简称柴北缘)复合造山带上(殷鸿福和张克信,1998;徐永利等,2012;徐广东等,2013;徐永利等,2015,2016),是中国重要的金、银、铅、锌多金属矿产资源基地之一(丰成友等,2010;许荣科等,2012),有“金腰带”之称,找矿潜力巨大。但其区内广泛分布有荒漠、戈壁等景观,且遭受风积物等外部因素的影响,对地质找矿工作造成了一定程度的干扰。鉴于此,针对双口山地区独特的地貌特征和成矿背景,基于成矿构造地球化学方法,对其区内 HS-9-5 异常地段 1∶1 万土壤地球化学测量数据处理,快速优选出了有利地段,经验证发现了多条金矿(化)体,本文主要简述其勘查过程及地质意义,为下一步研究区及相似景观区的矿产勘查工作提供一定的参考。

-

1 研究区基本概况

-

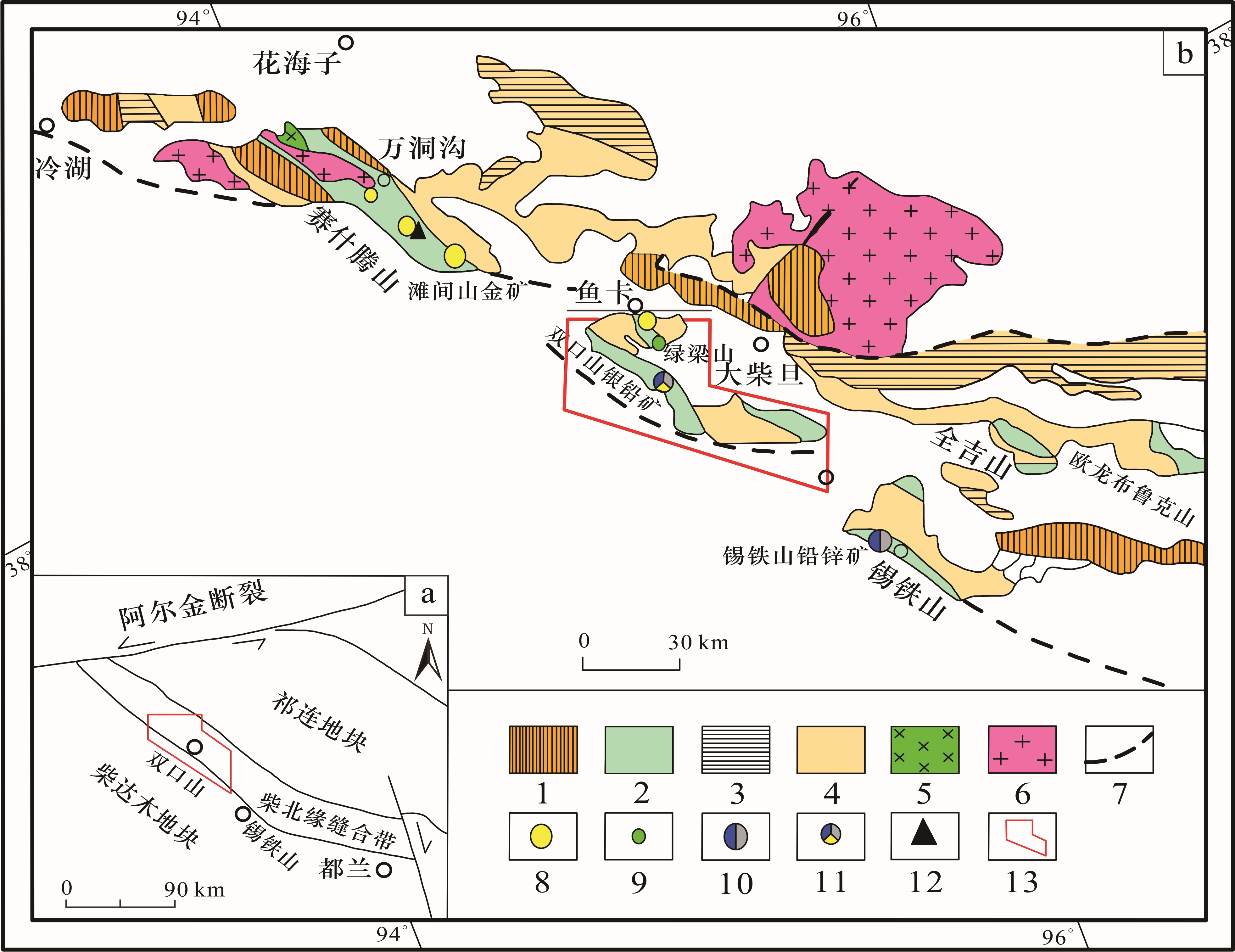

青海省双口山地区位于柴北缘金多金属成矿带上,经历了早加里东期、晚华力西期—印支期以及中新生代等多期构造演化作用,地处柴北缘缝合带上(陈炳蔚等,1995;殷鸿福和张克信,1997,1998;丰成友等,2010;许荣科等,2012),形成了中深构造层次的韧性变形和浅构造层次的脆性变形。其中,北西向—北北西向构造控制着区内主要的地层和矿床的展布(图1)。

-

1—上古生界;2—寒武系—奥陶系滩间山群;3—未分的前寒武系;4—达肯大坂岩群;5—辉长岩;6—花岗岩;7—逆冲断层;8—金矿床;9—铜矿床;10—铅锌矿床;11—银铅金多金属矿床;12—硫铁矿点;13—研究区范围

-

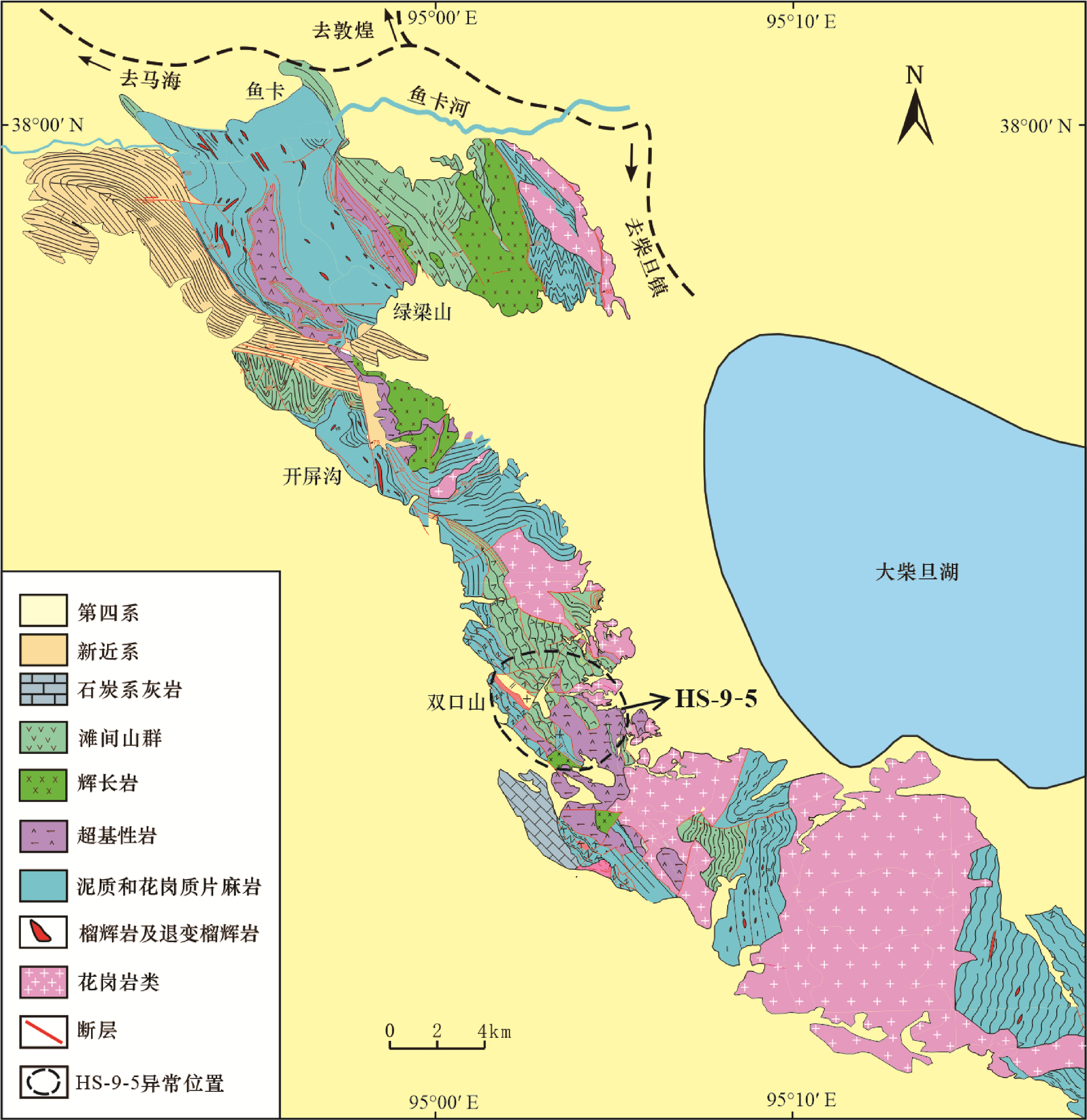

研究区属鱼卡河—沙柳河高压—超高压混杂岩带的滩间山蛇绿杂岩带,出露地层主要有中元古界鱼卡河岩群片岩组(Pt2Ysch)、斜长角闪岩组 (Pt2Yb),寒武系—奥陶系滩间山(岩)群变火山岩组 (ЄOTb)、变碎屑岩组(ЄOTsch),志留系赛什腾组 (Ss)砂砾岩、火山碎屑岩,石炭系城墙沟组(C1cq)生物碎屑灰岩、第四系(Q)等(徐广东,2012)。区内F1 断裂是多期活动断裂,是韧性剪切向脆性断裂过渡的产物,对 HS-9-5 一带的金银铅矿化的形成具有一定的控制意义。区内金矿化均主要赋存于平行于 F1断裂或 F1断裂的次级构造中,暗示了 F1断裂可能为某一期金矿化的导矿构造;区内铅银矿(化) 体主要赋存于F1断裂次级的北东东向构造中,赋矿构造主要表现为脆性的构造角砾岩带,铅锌矿(化) 体多呈胶结物充填于构造角砾岩中。

-

2 方法应用背景

-

研究区构造作用强烈,岩浆活动频繁,成矿成因类型复杂(许荣科等,2012;徐永利等,2015),找矿潜力巨大。但其地理位置独特,具有荒漠、戈壁等特有景观,蒸发量远大于年降水量,且遭受风积物等外部因素影响,对地质找矿工作造成了一定程度的干扰。笔者在开展1∶5万水系沉积物测量工作时,圈定了 HS-9-5 等地球化学异常(图2)。经查证,在 HS-9-5 异常区内发现了多条富银的铅锌矿体。在综合分析 1∶1 万土壤地球化学测量成果时,发现研究区内不仅赋存有富银的铅锌矿体,更重要的是金元素含量普遍较高,局部金异常特高值已达到金矿边界品位,且在查证异常时发现了几条沿北西向构造线发育的金矿化带。但研究区内新发现的北西向金矿化带与使用常规方法圈定的地球化学异常套合性较差,尤其是金、砷等主成矿元素展布方向与金矿化带构造线方向不一致,异常形态复杂,规律性不强,基于已知地球化学异常开展下一步找矿工作陷入困惑。

-

受到金矿化发现的启示,笔者在学习构造地球化学相关理论的基础上,基于与金矿有关的北西向成矿构造,利用内插法对区内 1∶1 万土壤地球化学测量的金、砷等元素异常进行了重新圈定,本文称此类异常图为“构造地球化学图”。基于构造地球化学理论的指导,划分了区内的各种地质体,发现了多条金矿(化)体。

-

图2 研究区地质简图(据Chen et al.,2022修改)

-

3 异常特征

-

3.1 常规地球化学异常特征

-

3.1.1 圈定方法

-

基于常规地球化学思路,将研究区内 1∶1 万土壤测量的原始数据对数变换后,经过特高值和特低值进行 3 次剔除替换,使得数据基本服从对数正态分布,并计算出各地球化学参数的真数值。根据 “异常下限=X+kS”公式,其中 X 为平均值,S 为标准方差(蒋敬业等,2006),本次异常下限计算k值取k= 2。结合研究区主要成矿地质条件等,利用异常下限的1、2、4倍圈定异常外、中、内三级浓度分带。

-

3.1.2 异常特征

-

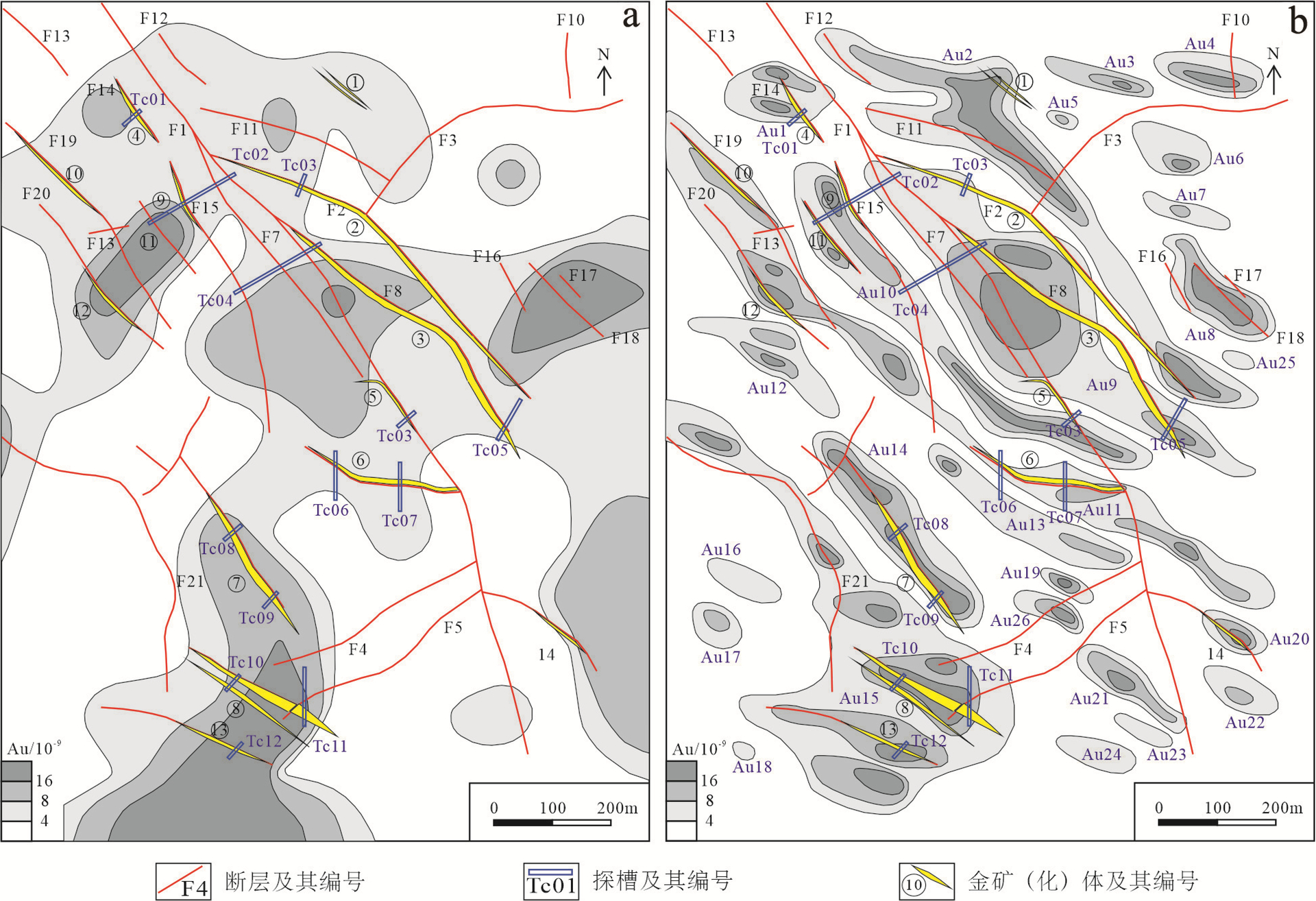

利用常规地球化学方法圈定的金、砷等元素异常形态不规则,规律性不强,与区内构造无显著关系,对下一步找矿方向指导性不强;且1∶1万土壤测量异常分布与研究区1∶5万水系沉积物测量HS-9-5异常基本相当,尤其是金异常仅反映了 1个异常,异常浓集分带多指示北东向构造线,与已知的金矿化带方向线不一致(图3a)。

-

图3 基于不同方法的金元素土壤地球化学异常图

-

a—常规地球化学异常图;b—基于成矿构造利用内插法圈定的地球化学异常图

-

3.2 基于成矿构造圈定的地球化学异常特征

-

3.2.1 圈定方法

-

(1)原理含义

-

插值法是利用函数f(x)在某区间中插入若干点的函数值,做出适当的特定函数,在这些点上取已知异常值,在区间的其他点上用这特定函数的值作为函数f(x)的近似值,这种方法又称“内插法”。

-

(2)内插法

-

当相邻两个采样点,一个采样点的某元素含量值大于其异常下限值,另一个采样点的对应元素含量值小于其异常下限值时,异常下限值的位置在两个采样点之间,可以用内插法求得。

-

“构造地球化学图”以反映构造为主要目的,简化了异常形态;根据不同的成矿类型,选择不同方向的构造来圈异常。本研究基于与金矿有关的北西向成矿构造线,顺着垂直或近似垂直构造线方向在采样点之间内插异常下限值 1 倍,2 倍,4 倍位置点,异常下限值依然采用常规方法确定的异常下限值,进而圈定异常外、中、内三级浓度分带。

-

3.2.2 异常特征

-

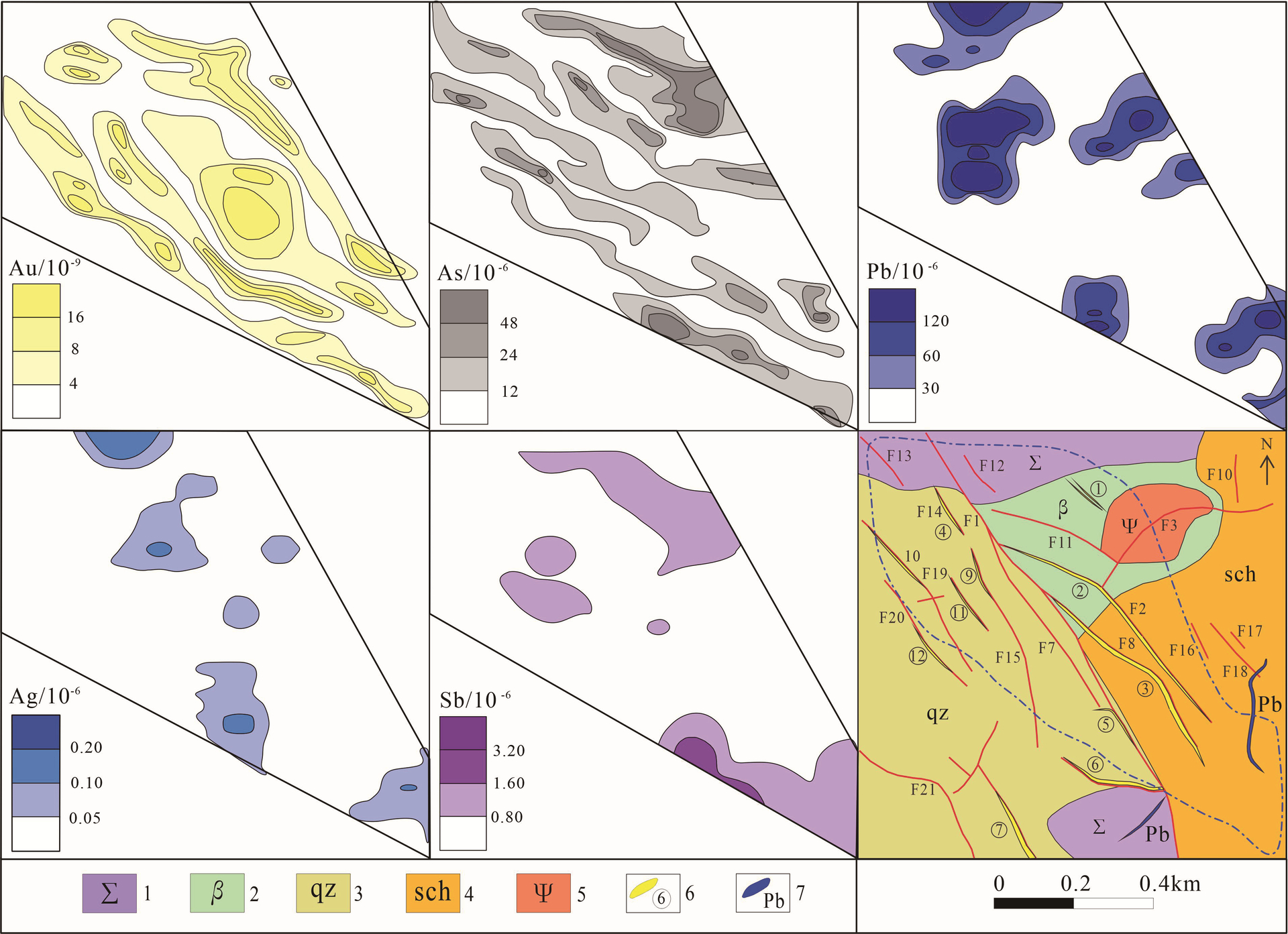

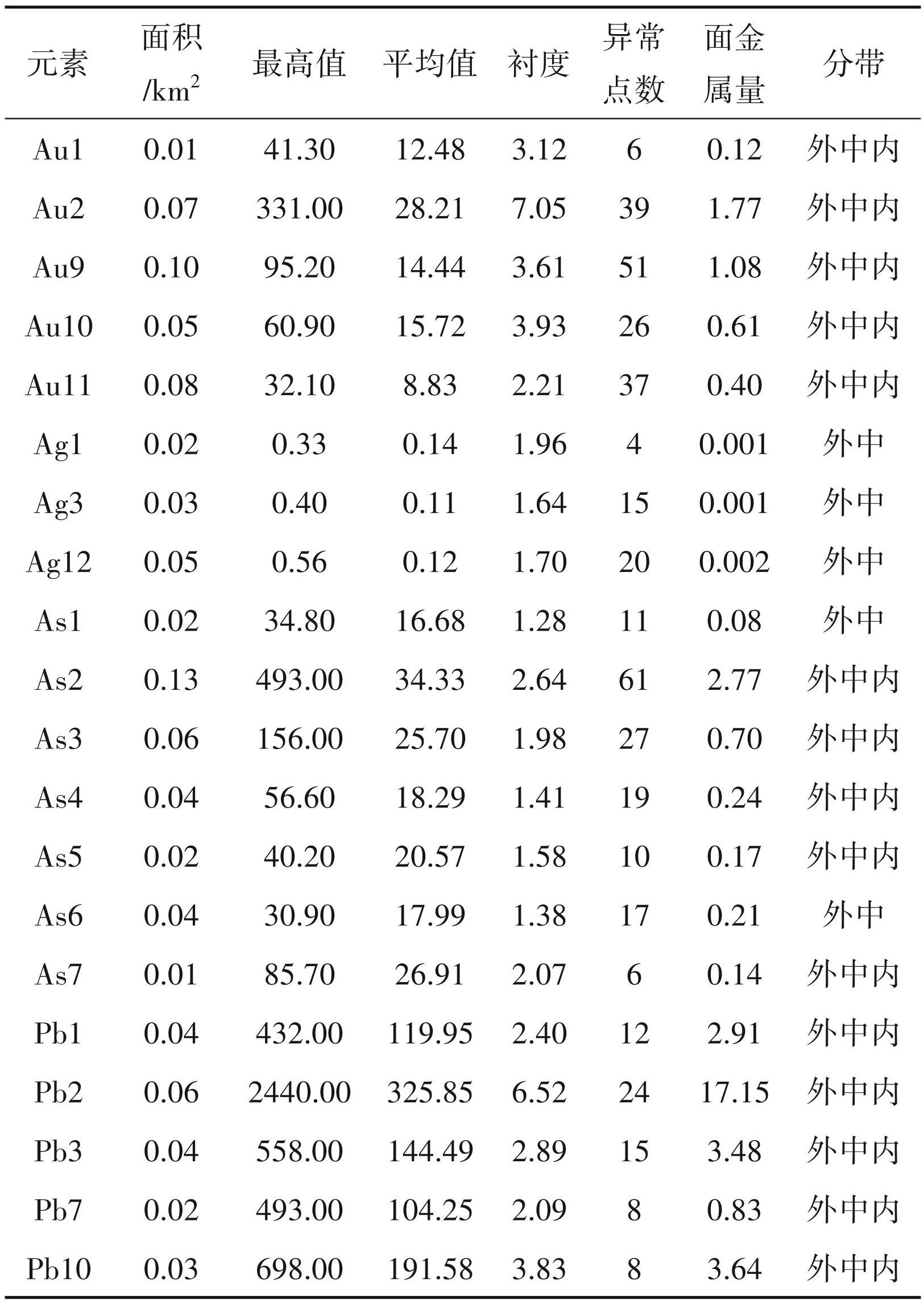

基于成矿构造利用内插法圈定的金、砷等元素异常主要沿北西—北西西向构造线呈带状分布,局部形态呈椭圆状(图3b,图4),异常数量多;且大多数元素异常具有明显的三级浓集分带,Au、As 等元素套合性好(表1);Au2、Au9、Au10、Au11、Au15等金元素异常最为有利,主要位于主断裂F1上;北东东向或近东西向构造富集铅锌矿化,主要位于断裂F1南侧发散地带,金矿化和铅锌矿化的发现指示HS-9-5 异常地段至少经历了两期与成矿有关的热液活动。

-

图4 HS9-5-1土壤地球化学测量异常剖析图

-

1 —超基性岩类;2—玄武岩类;3—石英岩类;4—片岩;5—辉石岩类;6—金矿(化)体及编号;7—银铅矿(化)体及编号

-

3.3 元素数据特征

-

3.3.1 元素富集离散特征

-

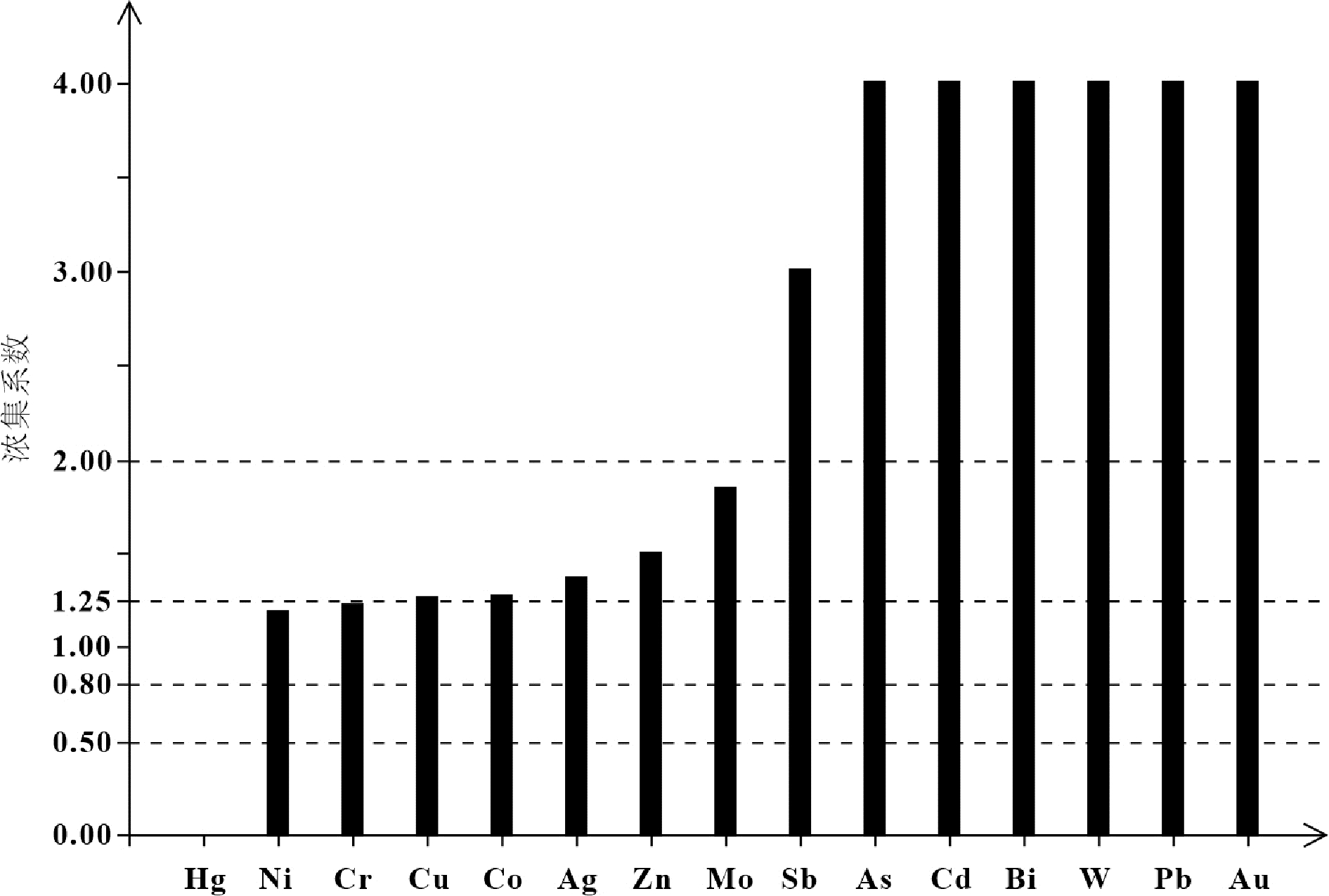

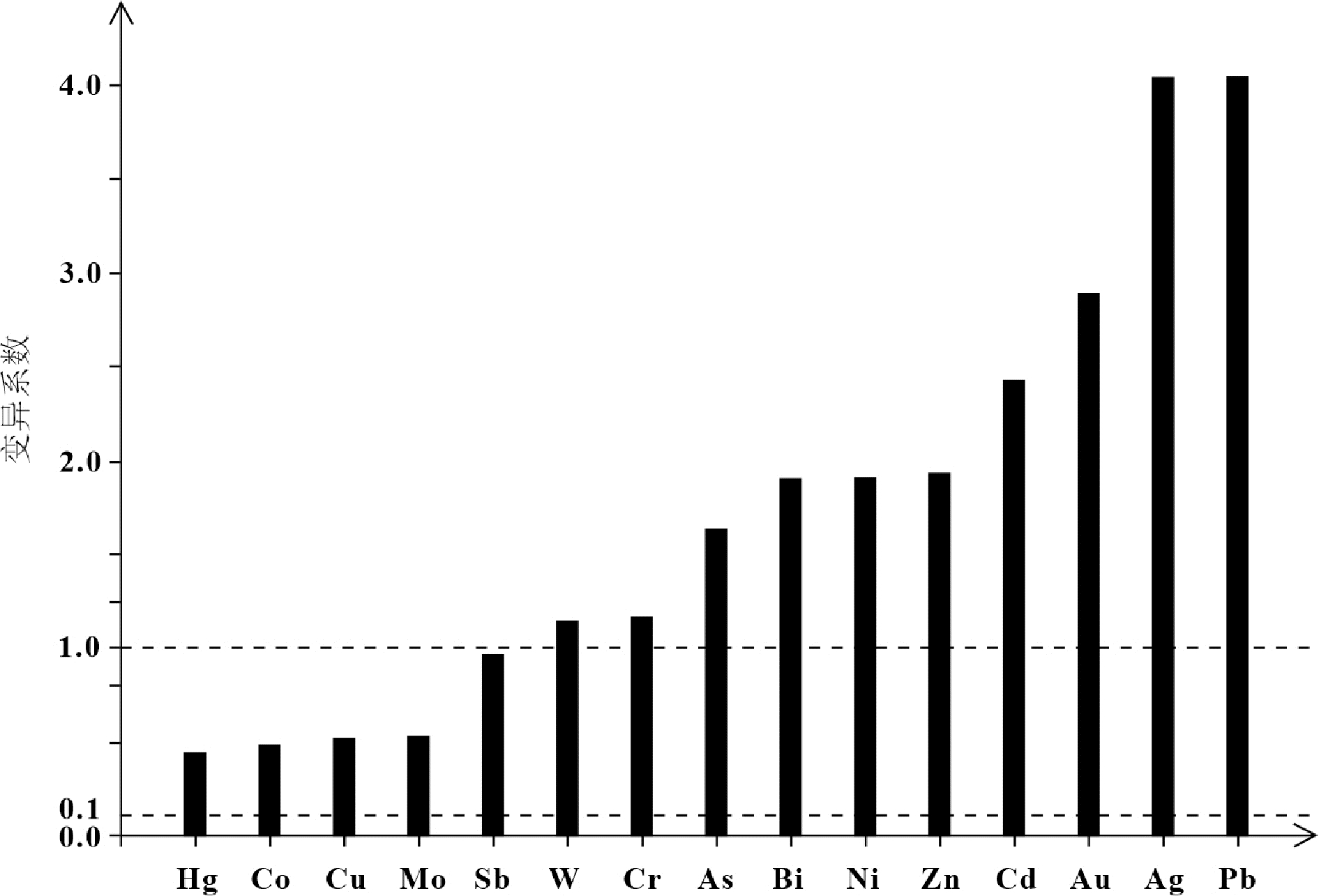

本文在统计各个元素的富集系数和变异系数的基础上,进一步分析研究区内各个元素的富集离散特征。通过统计分析可知:Au、Pb、W、Bi、Cd、As、 Sb 等元素的浓集系数>3(图5),其中 Au、Pb、W 浓集系数分别高达 10.55、9.84、4.23,指示 Au、Pb、W 等元素在研究区内呈局部异常或高背景,具有较好的成矿前景。Pb、Ag、Au、Cd、Zn、Ni、Bi等元素的变异系数>1.8(图6),其中 Pb、Ag、Au 变异系数分别为11.98、4.23、2.85,指示Pb、Ag、Au等元素在研究区内分布极不均匀,离散程度大,富集成矿的可能性大。综上分析认为,研究区内的主成矿元素为 Au、Pb,可兼顾Ag、W等元素。

-

3.3.2 元素间聚类特征

-

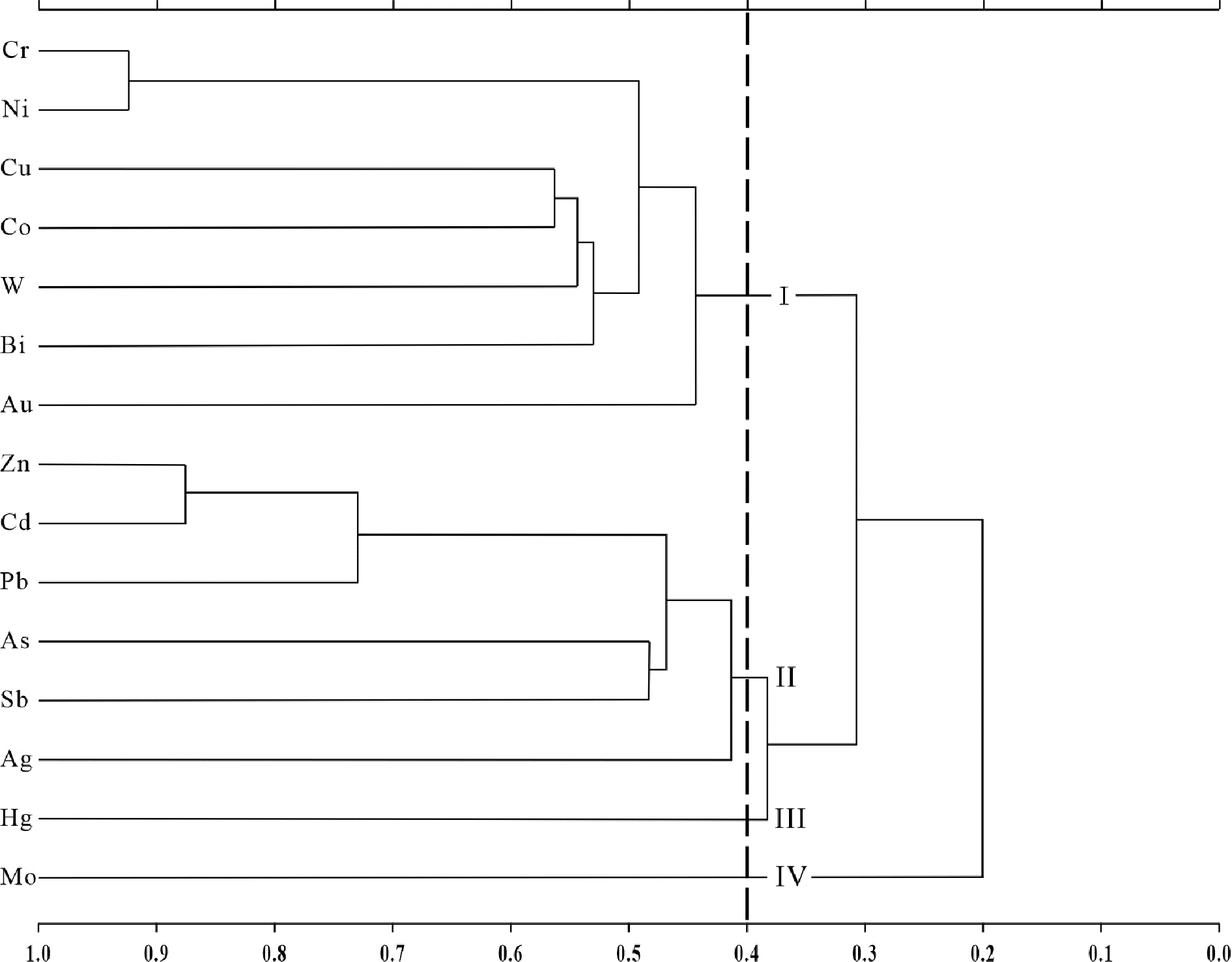

为探讨元素间组合关系,了解主要元素聚合趋势和成因联系,对研究区内16种元素数据进行R型聚类分析,揭示区内元素组合特征。在 γ=0.4 的相关水平上,分为4大簇类(图7):

-

第一簇(I):组合元素为 Au、Cu、Cr、Ni、Co、W、 Bi,指示复杂的热液成矿元素,结合地质背景,认为该套元素组合多反映滩间山岩群变火山岩组,与研究区内早期的成矿构造热液活动有关,主要形成与造山作用有关的金矿化;第二簇(Ⅱ):组合元素为 Ag、Pb、Zn、As、Sb、Cd,以中低温热液元素组合为主,结合地质背景,认为该组合反映晚期的构造热液活动作用,主要形成银铅锌矿化;第三簇(Ⅲ):Hg属于低温元素,结合地质背景,初步认为该元素反映区域构造的展布方向;第四簇(IV):Mo属于高温元素,结合地质背景,初步认为该元素反映高温岩浆热液活动。

-

4 找矿效果及地质意义

-

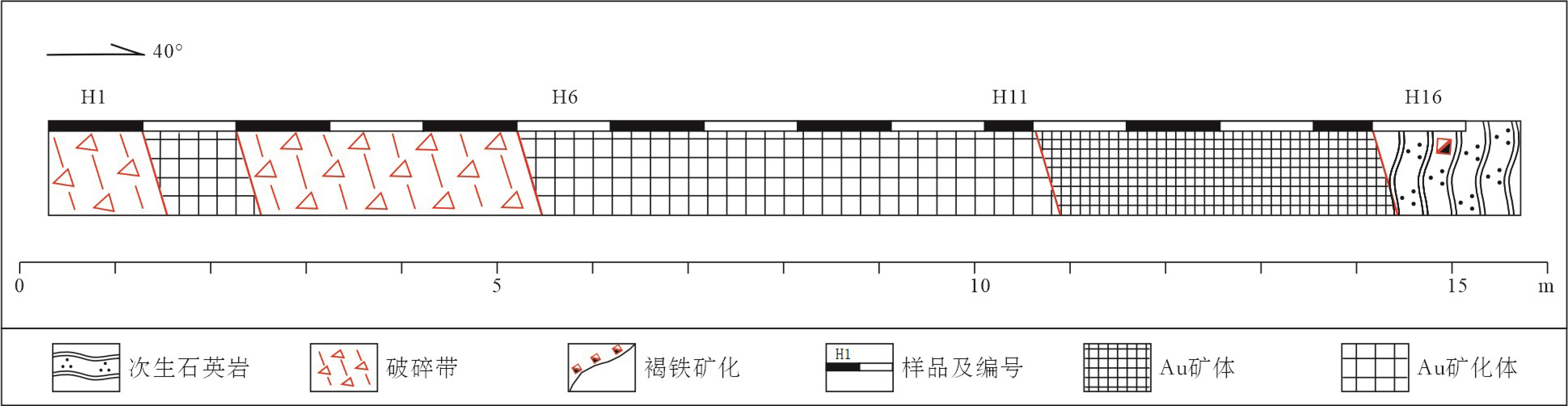

在圈定金等元素构造地球化学图基础上,布置了多条垂直或近似垂直北西向构造的探槽工程,经工程揭露,在 Au15、Au9、Au12 异常区内等发现了⑦、⑧号等 14 多条金矿(化)体及多处矿化线索(图3)。其中,⑦号金矿体所在的矿化破碎带主要赋存于次生石英岩中,沿走向断续延伸长度大于500 m,宽度为 7~15 m,单工程矿化体厚度 1.10~5.48 m, Au 品位 0.11×10-6~0.48×10-6;单工程矿体厚度 3.50~4.80 m,金平均品位为4.5×10-6~15.5×10-6,品位相对稳定,如 TC09 槽探工程(图8)。⑧号金矿 (化)体赋存于褐铁矿化的黄褐色—黑褐色破碎带中,规模最大,矿化带宽度达 50~55 m,金品位多分布于 0.12×10-6~0.80×10-6,矿化蚀变发育有黄铁矿化、褐铁矿化、黄钾铁矾化、硅化等。

-

注:元素含量单位除Au为10-9,其余为10-6;测试单位为自然资源部沈阳矿产资源监督检测中心。

-

图5 研究区内元素浓集系数图

-

图6 研究区内元素变异系数图

-

图7 研究区R型聚类分析谱系图

-

研究区金矿(化)的发现指示柴北缘双口山南东 HS-9-5异常地段至少经历了两期与成矿有关的热液活动,早期热液活动沿北西或北西西向断裂发育,形成了与金有关的矿化,认为属于剪切带型金矿化类型;后期热液活动沿北东东向或近东西向断裂发育,在张性构造中形成了与铅锌银有关的矿化,认为属于热液脉型富银铅矿化类型,揭示了研究区存在不同期次的热液成矿作用叠加。这一现象指示了柴北缘一带成矿构造作用强烈,这与“锡铁山铅锌矿床经历了早期弧后盆地扩张和火山热液喷流沉积成矿 1 次成矿过程,后期绿片岩相变质元素再活化迁移及印支期和始新世左旋剪切作用叠加构造运移2次成矿后改造过程(姚希柱,2019)” 观点相吻合。多期次的成矿作用造就了矿床成因的多样性(许荣科等,2012),区域上锡铁山铅锌矿床“经历了至少7次喷发旋回,一个旋回层的结束就代表铅锌矿成矿作用的结束,代表了多次成矿作用 (宋忠宝等,2012)”,这就形成了锡铁山矿床成因类型存在着SEDEX型、VMS型、火山喷气-热液叠加改造型等不同观点,导致其矿床成因问题一直存在争议(吴昌志等,2008)。

-

图8 与⑦号金矿(化)体对应的工程素描图

-

构造地球化学测量是一种基岩区寻找隐伏矿的有效勘查地球化学方法,该方法在江西岩背锡矿、黔西南地区卡林型金矿勘查工作中发挥了关键作用,在甘肃西和地区开展了构造地球化学测量试验,经应用查证发现了金矿体(程志中等,2021)。诸多研究表明,大部分的热液矿床受断裂构造控制 (许荣科等,2012;杜文洋等,2015;汪劲草等,2020; 武亚威等,2022;朱子璇等,2022),但是基于成矿构造圈定地球化学异常的方法应用目前尚处于探索起步阶段。甘肃西和地区开展的构造地球化学测量试验,圈定了较好的金地球化学异常,经查证发现了金矿体(程志中等,2021)。根据初步资源量估算,HS-9-5异常区新发现的金矿规模至少可达小型金矿床,研究区内双口山金多金属矿的这一发现,验证了基于成矿构造圈定地球化学异常的方法在大比例尺中的找金工作中非常实用,尤其在构造活动强烈或在明显受构造控制的矿床的勘查工作中效果较佳。

-

5 结论及认识

-

(1)在柴北缘双口山戈壁荒漠戈壁景观区,通过运用构造地球化学方法圈定了金元素相关的地球化学异常,并指导发现了多处金矿化和铅锌银矿化。这一发现再次印证了柴北缘双口山荒漠景观区 HS-9-5地球化学异常地段至少经历了两期与成矿有关的热液活动,早期热液活动沿北西或北西西向断裂发育,主要形成了与金有关的矿化;后期热液活动沿北东东向或近东西向断裂发育,主要形成了与铅锌银有关的矿化。

-

(2)在柴北缘地球化学困难荒漠戈壁特殊景观区,运用合理的化探数据处理方法,基于某种地质找矿的目的,赋予地球化学数据一定的地质内涵,将地球化学数据与基础地质很好地衔接起来圈定地球化学异常,能弱化复杂地质背景及风成沙等特殊景观地质条件对地球化学异常的影响,可突出显示特定的成矿地化信息,有利于快速查明矿化异常地段。

-

(3)基于构造圈定地球化学异常的方法在构造活动强烈或在明显受构造控制的矿床的勘查工作中效果较佳,是一种值得进一步推广的地球化学勘查方法。

-

致谢 在项目实施过程中,得到了中国地质调查局西安地质调查中心和青海省地质调查局专家们的指导与帮助;在论文修改过程中,审稿专家提供了宝贵意见,在此对他们表示最真诚的谢意。

-

参考文献

-

Bolviken B, Stoke P R, Feder J, Jossang T. 1992. The fractal nature geochemical landscapes[J]. Geochemical Exporation, 43: 91‒109.

-

Chen X, Schertl H P, Hart E, Majka J, Cambeses A, Hernández-Uribe D, Zheng Y. 2022. Mobilization and fractionation of Ti-Nb-Ta during exhumation of deeply subducted continental crust[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 319: 271‒295.

-

Cheng Q M, Agterberg E P, Ballantyne S B. 1994. The separation of geochemical anomalies from background by fractal methods[J]. Journal of Geochemical Exploration, 51: 109‒130.

-

常印佛, 周涛发, 范裕. 2012. 复合成矿与构造转换——以长江中下游成矿带为例[J]. 岩石学报, 28(10): 3067‒3075.

-

陈炳蔚, 王彦斌, 左国朝. 1995. 青藏高原北部地体划分及其构造演化[J]. 地球物理学报, (S2): 98‒113.

-

程志中, 袁慧香, 彭琳琳, 卢国安, 贾祥祥, 邴明明, 林成贵. 2021. 基岩区寻找隐伏矿的地球化学方法: 构造地球化学测量[J]. 地学前缘, 28(3): 328‒337.

-

杜文洋, 许荣科, 郑有业, 蔡鹏捷, 陈鑫, 卢锐, 王红军, 白杰. 2015. 柴北缘双口山银铅金矿田构造控矿特征及找矿方向[J]. 矿物学报, 35(S1): 472.

-

丰成友, 李东生, 吴正寿, 李军红, 张占玉, 张爱奎, 舒晓峰, 苏生顺. 2010. 东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、时空分布及多金属成矿作用[J]. 西北地质, 43(4): 10‒17.

-

韩润生. 2013. 构造地球化学近十年主要进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 32(2): 198‒203.

-

蒋敬业, 程建萍, 祁士华, 向武. 2006. 应用地球化学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社.

-

李波. 2008. 云南巧家松梁铅锌矿床地质特征及构造地球化学异常模式[D]. 昆明: 昆明理工大学.

-

李佑国. 2007. 基于“3S”技术的攀西地区铜镍铂族元素矿床找矿靶区筛选[D]. 成都: 成都理工大学.

-

孟宪国, 赵鹏大, 李才伟. 1996. 试论地质现象的分形统计学[J]. 地球科学, 21(6): 37‒39.

-

史长义, 张金华, 黄笑梅. 1999. 子区中位数衬值滤波法及弱小异常识别[J]. 物探与化探, 23(4): 11‒18.

-

宋忠宝, 张雨莲, 张照伟, 张晓飞, 陈向阳, 栗亚芝, 王翠菊, 张元丰, 张利忠. 2012. 青海锡铁山铅锌矿的成因讨论[J]. 西北地质, 45(1): 134‒139.

-

孙宝田. 2003. 对夹皮沟金矿集中区发现新的大型金矿床的思考[J]. 矿产与地质, (6): 683‒686.

-

谭亲平, 夏勇, 谢卓君, 王泽鹏, 李松涛, 韦东田, 闫俊, 赵亦猛. 2020. 黔西南水银洞卡林型金矿构造地球化学及对隐伏矿找矿的指示[J]. 地球学报, 41(6): 886‒898.

-

涂光炽. 1998. 试论非常规超大型矿床物质组成、地质背景、形成机制的某些独特性——初谈非常规超大型矿床[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), (S2): 1‒6.

-

汪劲草, 李帅, 余何, 王斯亮, 汤静如, 熊彬, 王旭阳, 王方里, 李腾达. 2020. 韧性剪切带型金矿三阶段构造成矿模式——以广东河台金矿床为例[J]. 大地构造与成矿学, 44(1): 20‒29.

-

文亭, 徐昊, 刘守林, 李停, 李中明, 宾珊, 张正苗. 2019. 湘东北正冲金矿区构造蚀变岩型金矿体构造地球化学成矿模型[J]. 矿产勘查, 10(4): 821‒834.

-

武亚威, 张建新, 路增龙, 周桂生, 毛小红, 滕霞, 郭祺. 2022. 柴达木盆地北缘东段察汗河右行转换挤压剪切带的变形样式及构造意义[J]. 地质学报, 96(6): 1937‒1956.

-

吴昌志, 顾连兴, 冯慧, 张遵忠, 刘四海, 黄建华, 王长华, 王震宇. 2008. 青海锡铁山铅锌矿床的矿体成因类型讨论[J]. 中国地质, 35(6): 1185‒1196.

-

吴锡生, 纪宏金, 陈明. 1994. 化探数据处理的发展、现状与趋势[J]. 物探化探计算技术, 16(1): 84‒88, 92.

-

吴学益. 1987. 构造地球化学讲座第一讲——构造地球化学概念、研究内容、意义及发展方向[J]. 地质地球化学, 11: 64, 71‒74.

-

吴学益. 2000. 构造地球化学学科的前缘问题[J]. 地学前缘, (1): 122.

-

谢淑云, 鲍征宇. 2002. 地球化学场的连续多重分形模式[J]. 地球化学, 31(2): 191‒200.

-

谢学锦. 1979. 区域化探全国扫面工作方法的讨论[J]. 物探与化探, 3(1): 18‒26.

-

谢学锦, 刘大文, 向运川, 严光生. 2002. 地球化学块体——概念和方法学的发展[J]. 中国地质, 29(3): 225‒233.

-

徐广东. 2012. 青海省大柴旦双口山铅锌矿床成因研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉).

-

徐广东, 郑有业, 许荣科, 徐萌萌, 徐永利, 吴亮. 2013. 青海绿梁山铜矿找矿信息的提取与成矿预测[J]. 地质与勘探, 49(3): 444‒452.

-

徐永利, 孟明, 王成彬. 2016. 柴北缘绿梁山—双口山荒漠景观区风成沙对水系沉积物中成矿元素的干扰分析[J]. 地质学刊, 40(4): 604‒614.

-

徐永利, 许荣科, 郑有业, 吕登, 蔡鹏捷, 马超, 刘嘉, 王红军. 2015. 柴北缘双口山荒漠戈壁景观区1∶5万“HS-9-4”弱小化探异常的矿化发现及意义[J]. 地质与勘探, 51(2): 345‒352.

-

徐永利, 郑有业, 徐广东, 徐萌萌, 张晓鹏, 王永开, 许荣科. 2012. 青海省大柴旦双口山荒漠戈壁景观区1∶5万水系沉积物测量采样方法技术研究[J]. 西北地质, 45(1): 307‒316.

-

许令兵, 刘国华. 2021. 豫西栾川县潭玉沟银矿床构造叠加晕特征及找矿靶区预测[J]. 矿产勘查, 12(12): 2385‒2392.

-

许荣科, 郑有业, 周宾, 吴亮, 祝海洋, 张宇, 马超, 吕登. 2012. 柴北缘绿梁山一带与造山作用相关的铜铅锌矿床成矿规律及找矿启示[J]. 西北地质, 45(1): 192‒201.

-

姚希柱. 2019. 青海锡铁山铅锌矿床的矿床成因类型研究: LA-ICP-MS微量元素及硫同位素证据[D]. 南京: 南京大学.

-

殷鸿福, 张克信. 1997. 东昆仑造山带的一些特点[J]. 地球科学, 22(4): 3‒6.

-

殷鸿福, 张克信. 1998. 中央造山带的演化及其特点[J]. 地球科学, 5: 3, 5, 7‒8.

-

张玉明, 解庆锋, 郑玉生, 王丽远. 2022. 土壤地球化学测量在光山县徐坪金矿普查中应用效果[J]. 矿产勘查, 13(2/3): 272‒278.

-

郑旭, 刘建平, 刘少青, 李波, 陈卫康, 邵拥军, 丁涛, 刘忠法. 2021. 湘南财神庙铅锌矿床构造地球化学及找矿预测[J]. 矿产勘查, 12(10): 2115‒2126.

-

郑有业, 陈仁义, 庞迎春, 施俊法, 高顺宝, 左仁广. 2009. “协优”成矿预测方法的理论探索与实践[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 34(3): 511‒524.

-

郑有业, 刘敏院, 孙祥, 原恩会, 田立明, 郑海涛, 张刚阳, 张立华. 2012. 西藏扎西康锑多金属矿床类型、发现过程及意义[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 37(5): 1003‒1014.

-

朱裕生, 肖克炎, 宋国耀, 梅友松. 2000. 强化成矿规律研究提高“调查评价”效益[J]. 中国地质, (6): 38‒41.

-

朱子璇, 何艳红, 陈亮, 徐可心. 2022. 北祁连构造带东端拼贴过程的探讨——金柳滩韧性剪切带锆石U-Pb年龄和Lu-Hf同位素特征[J]. 地质论评, 68(1): 47‒68.

-

摘要

大部分的热液矿床受断裂构造控制,但是基于成矿构造圈定地球化学异常的方法应用目前尚处于探索阶段。柴北缘双口山地区位于青海最重要的柴达木盆地北缘金铅锌银铅锌成矿带上,但该区内广泛分布有荒漠、戈壁等景观,且遭受风成沙等因素的影响,致使诸多地质异常信息被削弱或掩盖,对地质找矿工作造成了一定程度的干扰。针对双口山地区独特的地貌特征及成矿背景,基于成矿构造地球化学方法,对该地区其HS-9-5异常地段1∶1万土壤地球化学测量数据处理,快速优选出了有利地段,经验证发现了多条金矿(化)体。研究结果表明基于构造圈定地球化学异常的方法在构造活动强烈或在明显受构造控制的矿床的勘查工作中效果较佳,是一种值得进一步推广的地球化学勘查方法。本文主要简述其勘查过程及效果,为下一步研究区及相似景观区的矿产勘查工作提供一定的参考。

Abstract

Most of the hydrothermal deposits are controlled by fracture tectonics; however, the application of the method of delineating geochemical anomalies based on metallogenic tectonics is still in the exploratory stage. The Shuangkoushan is situated in the most significant Au-Ag-Pb-Zn metallogenic belt on the northern margin of the Qaidam Basin in Qinghai. However, the area is also characterised by extensive deserts and Gobi landscapes, which have been affected by wind-induced sand formation and other factors. This results in the weakening or concealment of many geological anomalies, and causes a certain degree of interference in geological prospecting. Given the unique geomorphological features and metallogenic background of the Shuangkoushan area, the 1∶10,000 soil geochemical survey data of the HS-9-5 anomaly in this area was processed using the metallogenic tectonic geochemical method. This approach has led to the identification of many favorable sections and the discovery of a number of gold mineralization bodies. This paper demonstrates the efficacy of the geochemical anomaly delineation method based on tectonics in deposits exhibiting strong tectonic activity or tectonic control. Consequently, this geochemical exploration method merits further promotion. The process and outcome of this exploration method are briefly described in this paper, which may serve as a reference for future mineral exploration work in the study area and similar landscapes.