-

0 引言

-

随着经济的迅猛增长,易于开发的浅层矿产资源正逐渐枯竭,深层矿产资源勘探变得尤为紧迫。具有大深度、高精度、强抗干扰能力的电磁勘探技术已成为拓展深部找矿空间的利器。频率域电磁方法作为深部矿产资源勘探的主要手段,在方法技术、仪器装备以及反演解释方面得到快速发展。广域电磁法(Wide Field Electromagnetic Method,简称 WFEM)采用大功率人工源发射2n 序列伪随机信号,同时发送和接收多个频率,提高了发射效率和抗干扰能力;并以电磁场精确表达式定义广域视电阻率,实现了“非远区”测量,极大地扩展了人工源频率域电磁法的勘探范围和深度(何继善,2010,2020)。经过近 20 多年的发展,广域电磁法探测理论逐步完善、发送与接收设备性能得到逐步优化、数据反演解释从一维发展三维、数据采集从密度测点与测线扩展到高密度三维阵列观测(彭荣华等, 2018;陈思琪等,2019;高金定等,2019;何继善, 2019;周峰等,2021;张继锋等,2022;陈后扬等, 2022;徐锦通和汤井田,2022;徐星,2023),已在深部资源及能源勘探、地下水资源、环境及工程勘查等领域取得了优良的地质效果。与其它电磁探测方法相比,广域电磁法具有“探得深、探得精、探得准”的优势,更适合复杂成矿环境的矿产资源勘查,已成为复杂地质环境下矿山深部勘探的主要方法 (王宏宇等,2020;刘磊等,2022;李星等,2024)。

-

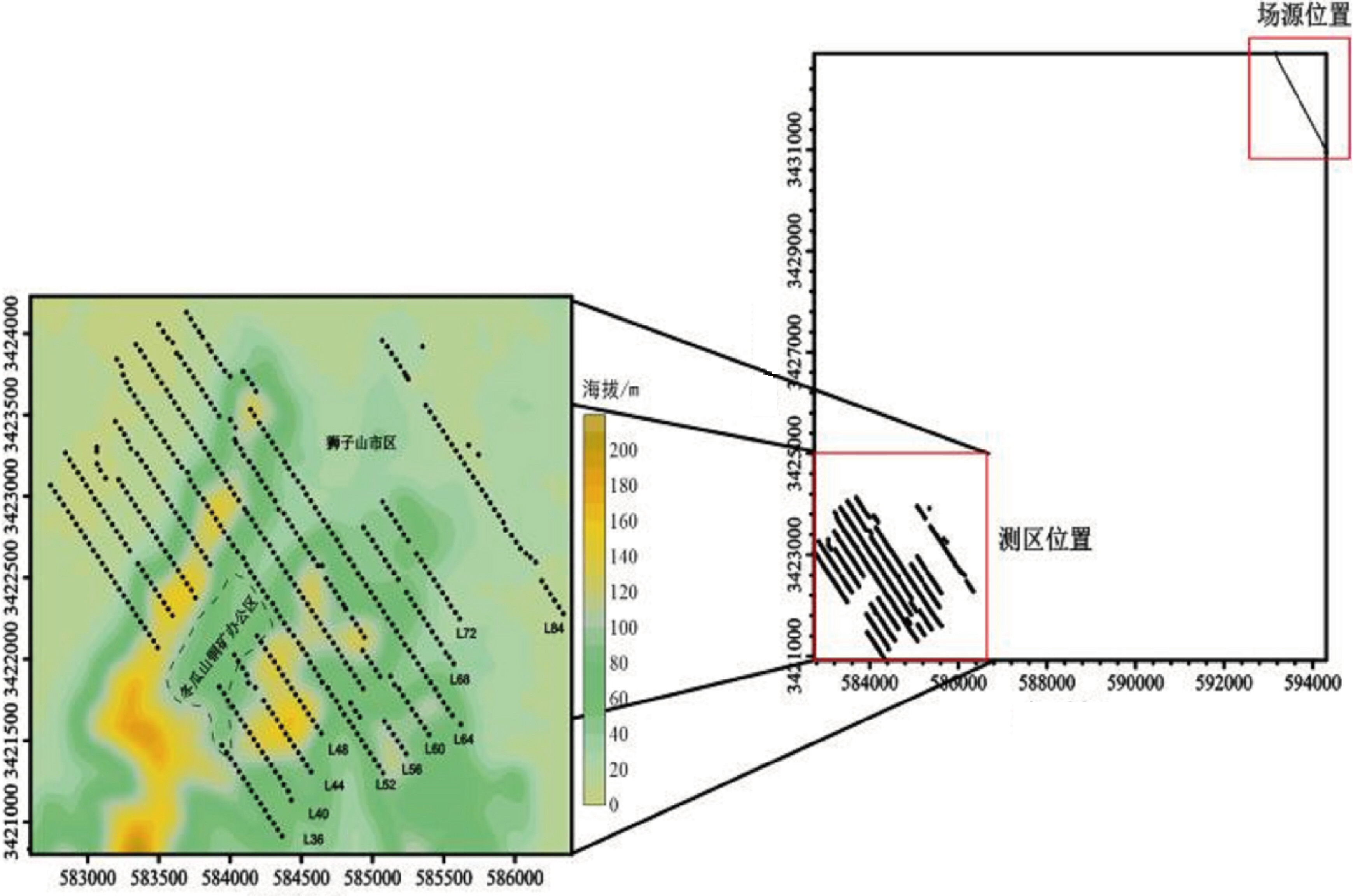

安徽省铜陵矿区历史十分悠久,是中国重要的矿产区域,矿区地理坐标为东经 117°52'∼117°54',北纬 30°54'∼30°56',铜陵地区地层发育比较完整,该地区最古老的地层是志留系,采矿区的主要含矿地层为泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系。第四系覆盖了矿区表层的一些地层,大部分剩余的裸露地层为中下三叠统塔山组和小良亭组,深部地下则主要由二叠系孤峰组和栖霞组,石炭系黄龙组和船山组组成(熊俊森等,2019),冬瓜山矿床是安徽铜陵矿集区内的大型铜(金)矿床,赋存于中—上石炭统黄龙组和船山组(C2-3)中,主矿体受地层、褶皱及层间滑脱带控制,呈层状产出(陈可等,2021)。研究区附近有高压线贯穿研究区,存在较强的电磁干扰。根据研究区干扰情况,综合考虑本次勘探任务主要为推测深部岩性结构分布及为深部钻孔提供选址,因此本研究采用 WFEM进行勘探。本文论述了本次广域电磁法的数据采集工作,对数据进行了资料处理与反演,获得了主要勘探剖面的深部电性结构。

-

1 研究区地质与地球物理概况

-

1.1 地质概况

-

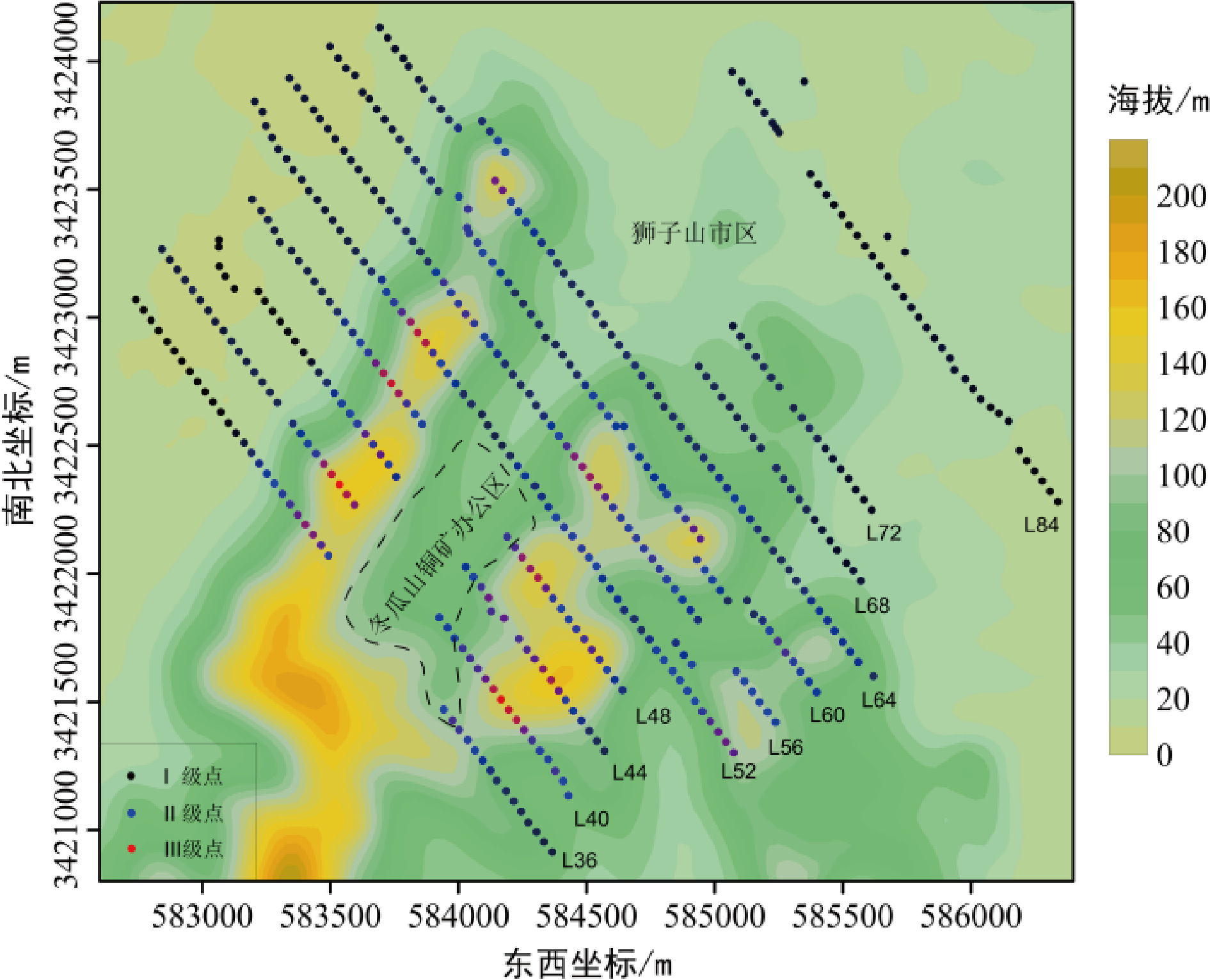

研究区所属区域在安徽省铜陵市铜陵矿集区的狮子山矿田内(图1),该矿集区为长江中下游成矿带中的关键区域,位于扬子陆块的下扬子凹陷中部贵池—繁昌隆起,紧邻大别造山带的前陆褶断带,为燕山期再活化带的重要组成部分。铜陵矿集区被 4 条深大断裂所环绕,形成近似菱形的边界。南北界限由东西向的隐伏断裂定义,东西边界则与北东向断裂带和中—新生代盆地相邻。

-

铜陵矿集区盖层构造为一系列走向北东、相间排列的短轴褶皱组成的复式向斜。印支期在盖层中形成北东向的S型褶断束,构成本区主体构造,燕山期、喜山期的构造变形叠加其上。不同时期的构造变形特征及展布方式均不相同。北东向S状基底隔档式褶皱带:主要由一系列北东向 S 状的开阔复式向斜和紧闭式的背斜所组成,并伴生有横向断层、斜向断层及纵向层间滑脱构造等。因卷入褶皱的地层为古生界—中生界下三叠统,所以其形成时代为印支期。东西向的盖层叠加构造:主要是中生代形成的叠加在北东向S状褶皱带上的东西向宽缓褶皱,但规模较小,伴有规模较小的纵向断裂,并使东西走向的基底断裂再度活化。这种叠加造成双重“虚脱”,对控岩控矿具有重要意义。北北东向压剪性构造:主要以一系列断续分布约略成带的中小型构造要素所组成,表现为压剪性断裂带、挤压片理化带和叠加褶皱构造,其中叠加褶皱表现为斜跨于北东向S型褶皱带上的中型褶曲和小型褶皱密集带,在狮子山矿田、铜官山矿田较为发育,多沿北东向压剪性断裂带两侧分布。

-

1.2 地球物理概况

-

本文对志留纪—白垩纪的地层以及主要岩体进行了全面的野外原位测量和室内标本测量。标本物性测量(以下简称“标本”)准确地反映了该区域内不同岩性的电阻率,为地球物理解释提供了有效的数据支持。而露头原位测量(以下简称“原位”)的电阻率数据则总体上展示了不同地层岩性的分布和变化(汤井田等,2014;徐星,2023)。

-

通过对比野外露头原位测量和室内标本物性测量数据,笔者发现大部分地层的电阻率在原位和标本之间相差不大,尤其是早古生代地层和中生代地层。然而,上二叠统和下三叠统的电阻率在原位和标本之间存在较大偏差。这种偏差可能与这些地层中稳定沉积的高硬度、低孔隙率、难风化的岩性,如硅质岩和灰岩等有关。由于这类岩性在野外露头上裂隙较为发育,而室内标本通常是完整的; 此外,室内标本在富水状态下测量,测量条件和环境也会影响测量结果,这些差异反映在了原位和标本的电阻率差异上。观察原位和标本数据可知,研究区电阻率的显著变化通常发生在志留系—泥盆系界面和二叠系—三叠系界面。志留系泥岩和粉砂岩系显示出相对低阻,而泥盆系石英砂岩则显示出相对高阻。同样,三叠系灰岩显示出高阻,二叠系则显示出低阻,这些地层之间的电阻率对比鲜明,作勘探解释时可以重点关注。

-

2 数据采集

-

2.1 广域电磁法

-

研究区广域电磁法工作的测线如图2 所示,基本覆盖冬瓜山矿区,平均线距约200 m,设计点距50 m,场源位于测线东北区域,收发距为 7.8 km,偶极距为 2.2 km。本次采用中南大学研制的广域电磁观测系统,主要设备有:广域电磁发射机、广域电磁接收机、大功率发电机等。广域电磁发射机的信号源为 an 序列伪随机信号,此发射机可根据勘探需要选用不同的信号频率,目前能同时发射 39 个频率,实现多个频率同时测量的要求,大大提高勘探的效率;广域电磁仪接收机的信号频率范围为0. 0117~8192 Hz,检测灵敏度为≥0. 05 mV,电位差测量精度达到±1. 0%。保证了接收的范围与精度。平面坐标系统采用西安 80 坐标系,高程系统采用 1956 年黄海高程系。技术标准采用(DZ/T 0153-2014)《物化探工程测量规范》、(GB/T18314-2001)《全球定位系统(GPS)测量规范》、(DB43T1460-2018)《广域电磁法技术规程》等。

-

图1 铜陵地区地质图

-

2.2 实验优化设计

-

2.2.1 频组及频率对比试验

-

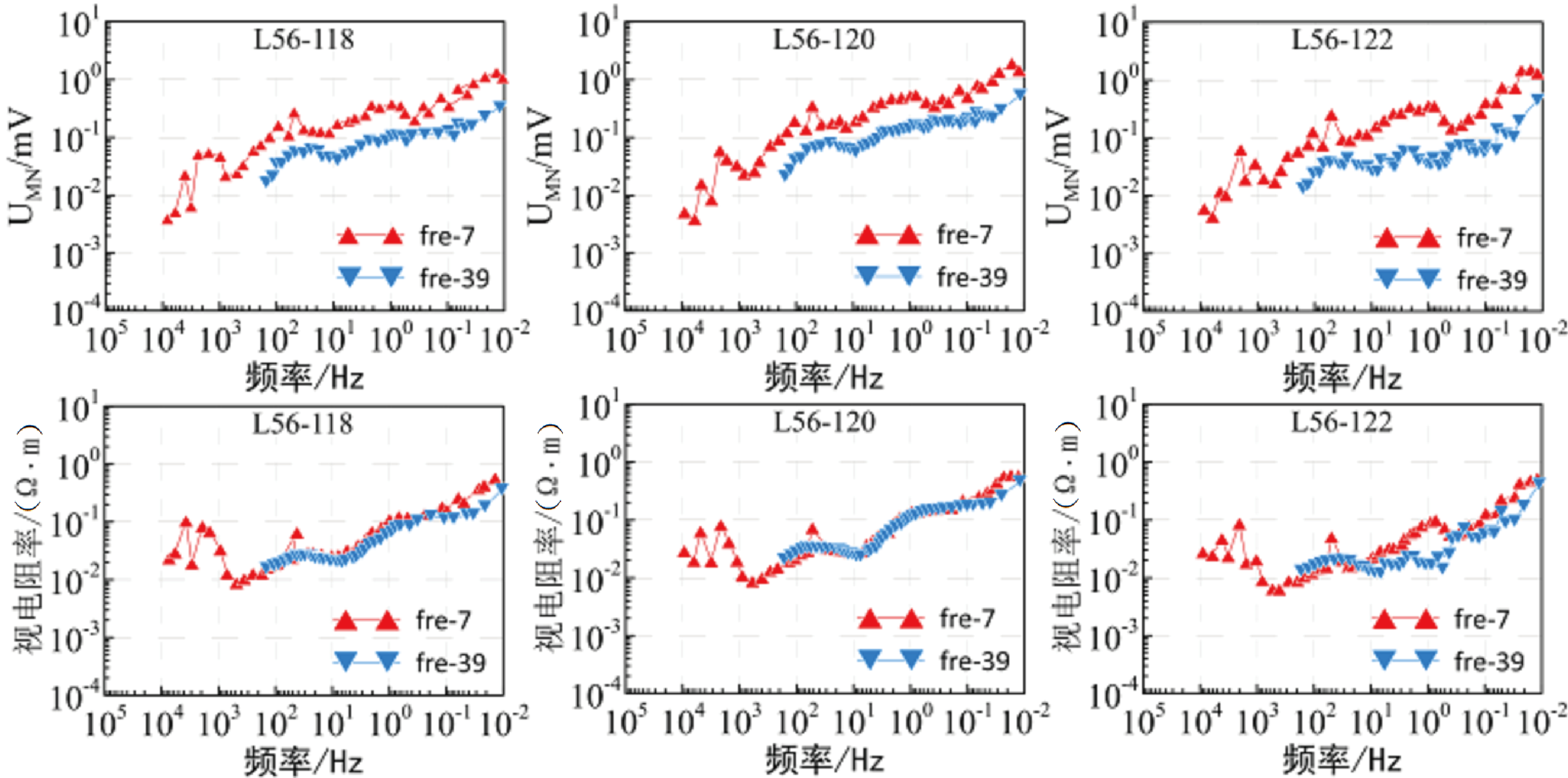

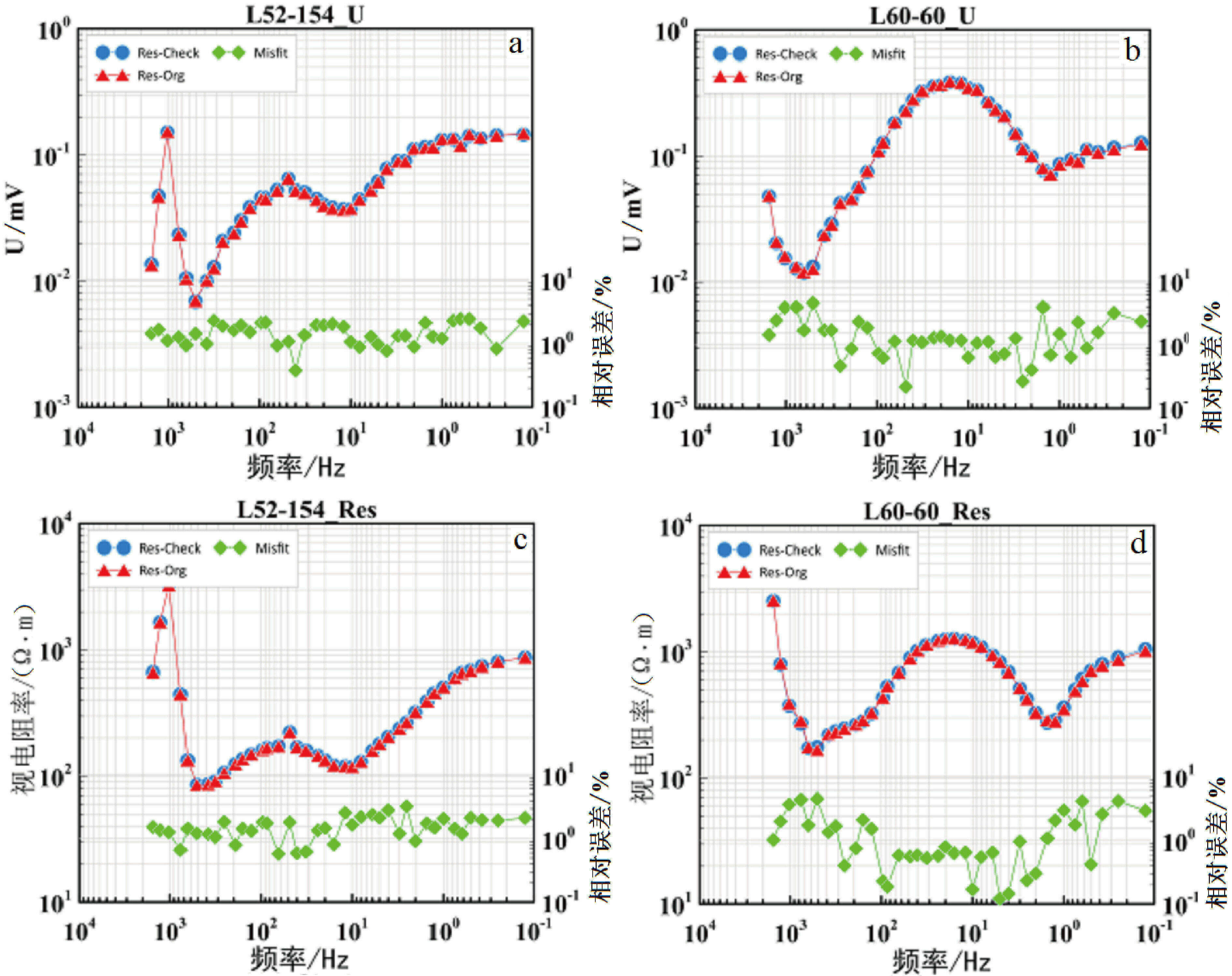

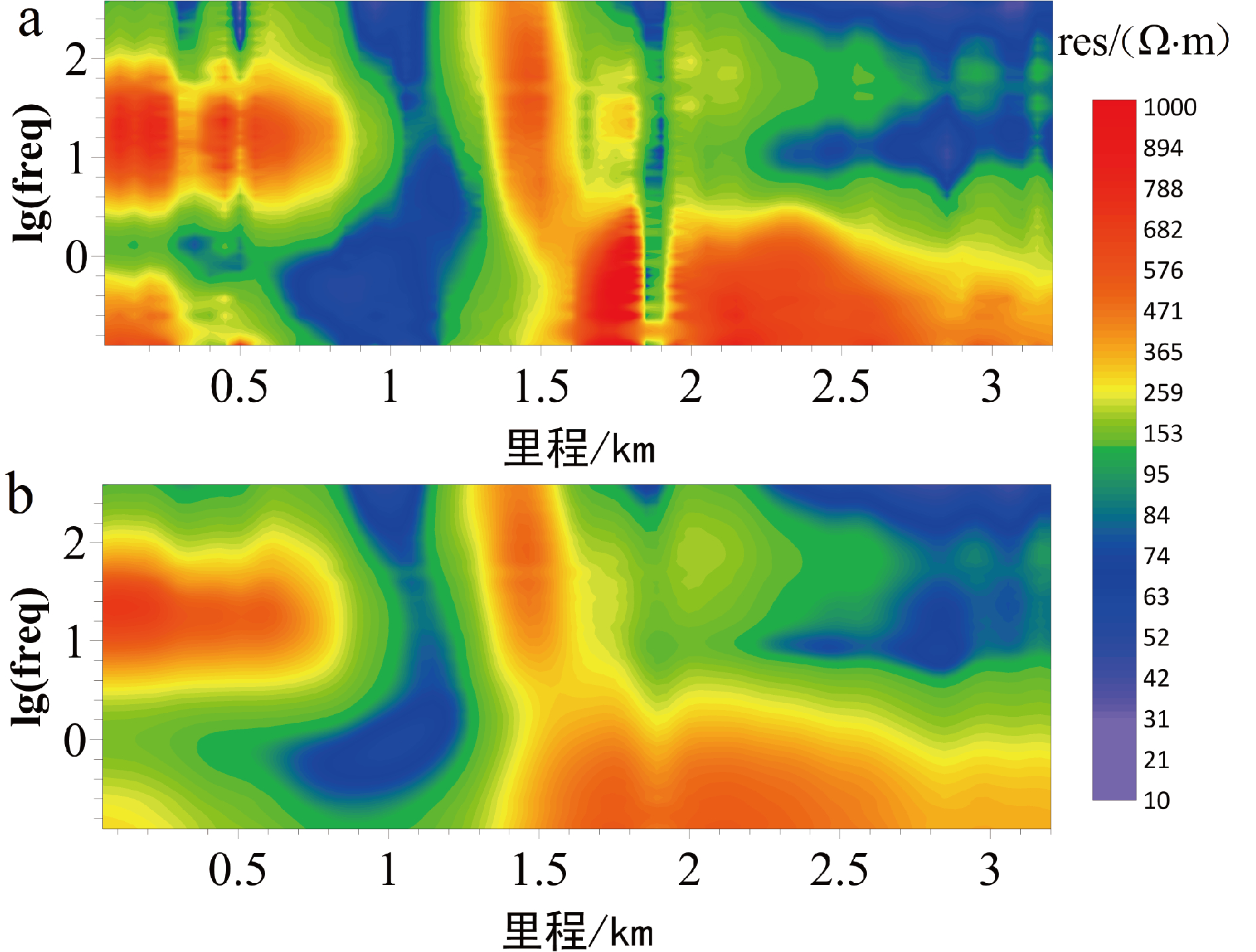

广域电磁法在数据采集过程中,采用了伪随机多频发送技术,这一技术显著增强了噪声的压制能力。为了确定最佳的伪随机发送频组,研究团队进行了对比实验,将 7频波与 39频波进行了比较。实验结果如图3所示。

-

实验结果表明,虽然采用 7 频波时电位差信号的强度明显高于39频波,但利用两种不同频组的伪随机发送方式所获取的视电阻率结果基本保持一致。这一对比结果证明了采用 39 频波的伪随机多频发送方法在广域电磁法中的有效性。此外,39频波在实际操作中展现出更高的效率,因此,本次广域电磁勘探采用伪随机39频波作为发射信号。

-

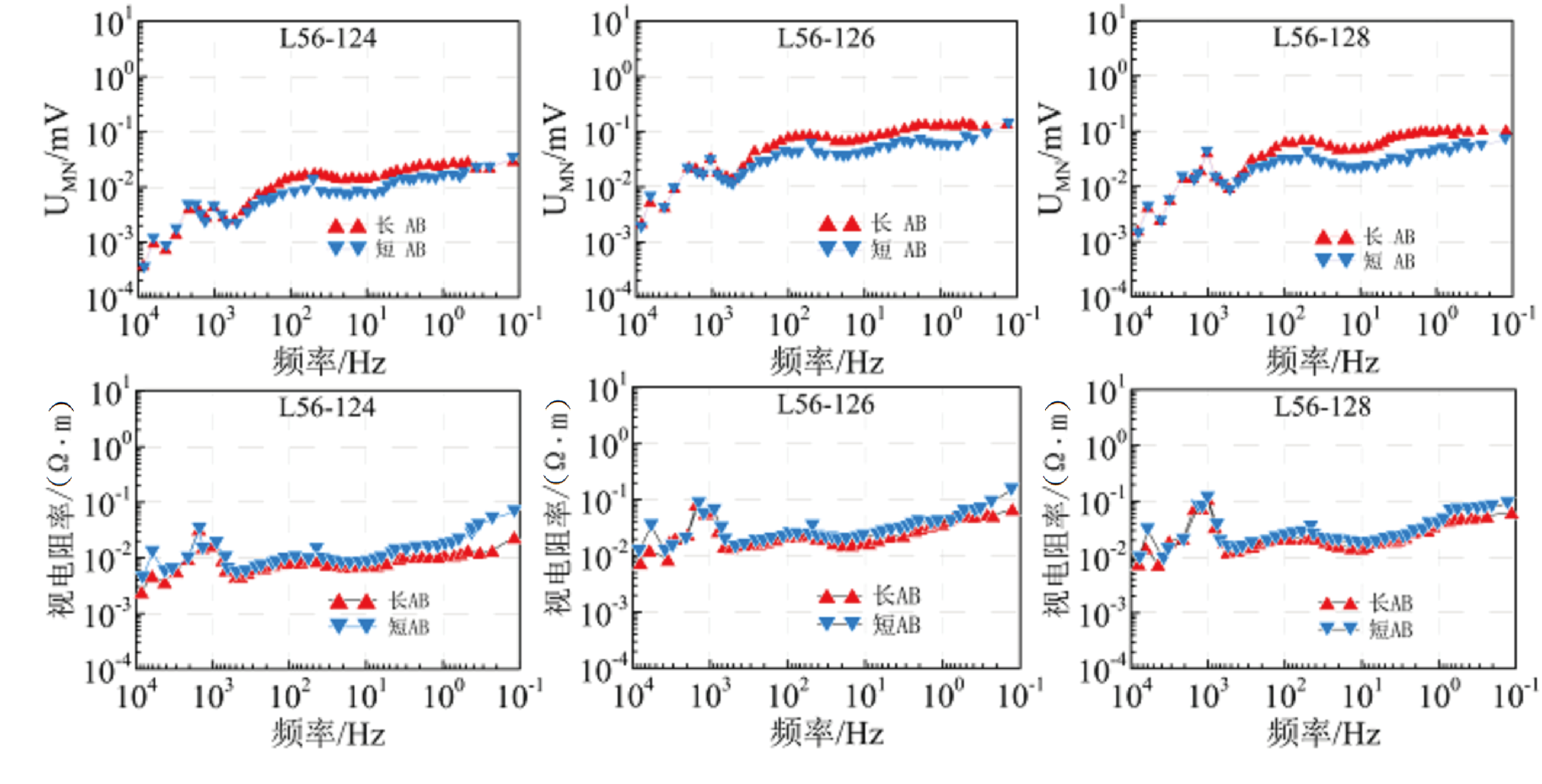

为了选择最适合本工程区域目标深度的最佳观测频段,本文选取了典型的测点进行了发射频率范围的对比实验。图4给出了不同发射频率范围的观测结果,可以看出,不同发射频率范围对应的观测电场信号强度有所不同,但是对应的视电阻率曲线基本一致。综合考虑发射效率、目标深度范围等因素,实际采集时,选择频率覆盖范围为 1536~0.125 Hz的39频波作为发射频组参数。

-

图2 地面测线及场源部署示意图

-

图3 广域电磁法伪随机多频发送对比试验

-

2.2.2 采集时长对比实验

-

为了保障数据质量、提高采集效率,进行了采集时长对比试验。典型试验结果如图5 所示,本次试验在一测点进行了为期 2 h 的观测,并将这些观测数据与截取的 1 h、0.5 h 观测数据分别进行了处理,从而绘制出了相应的电场曲线。可以观察到,无论是 0.5 h、1 h 还是 2 h 的观测结果,曲线形态基本一致;1 h 和 2 h 曲线吻合最好,0.5 h 曲线在信号较弱的高频和低频段存在些许波动。考虑到研究区位于强干扰区,适当延长观测时间可以更好地压制噪声,并且考虑到在数据采集过程中,需要兼顾采集质量与采集效率,本次广域电磁数据采集的方案是:对于常规测站,采用 1 h 的观测时间。然而,对于那些存在强噪声的测站,适当延长采集时间,以确保能够收集到更高质量的电磁数据。这样的策略旨在最大化地利用有限的资源,同时确保获得的数据能够满足后续分析与解释的要求。

-

图4 广域电磁法发射频组对比试验结果对比图

-

2.2.3 发射偶极对比试验

-

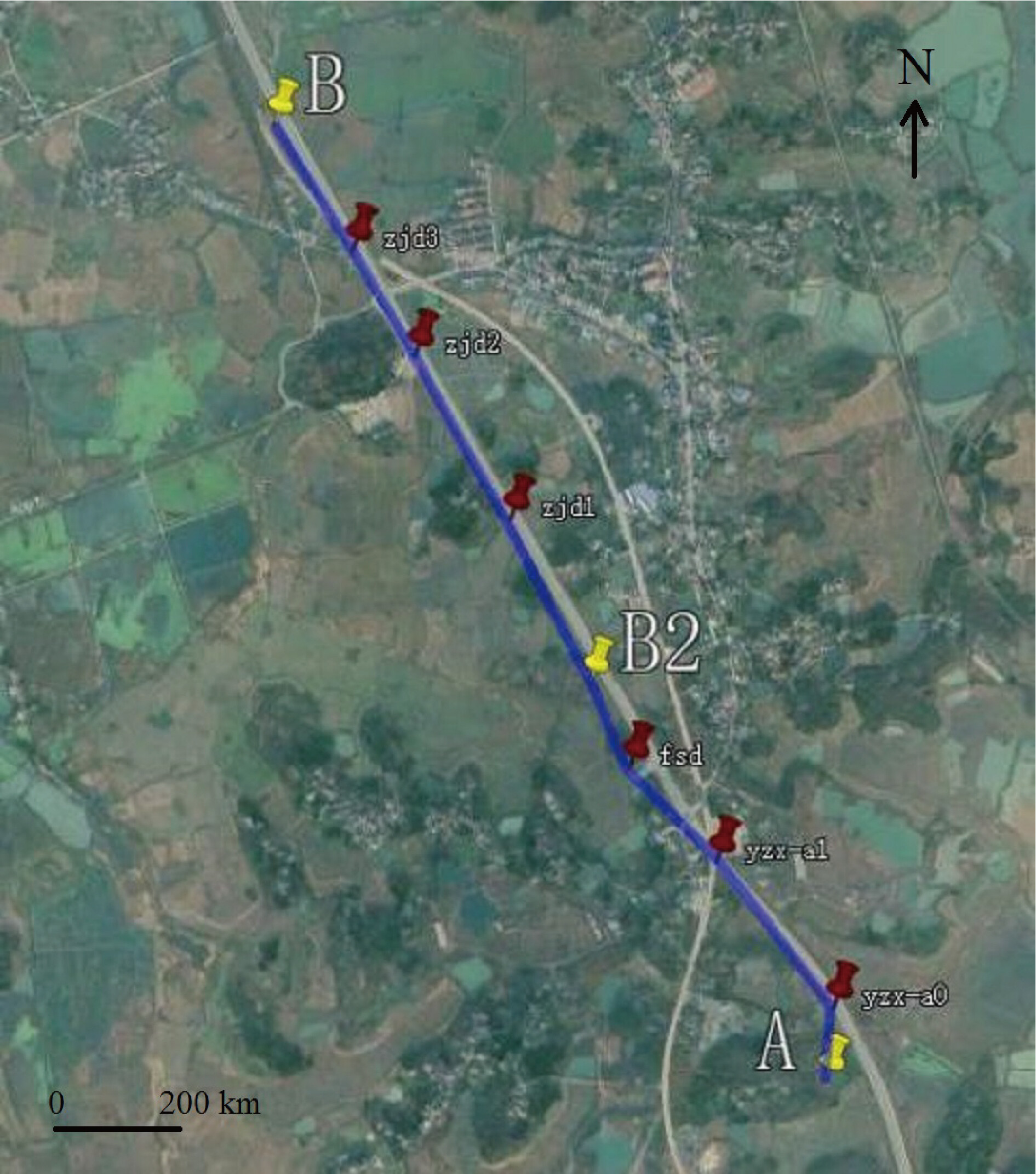

理论上,发射偶极越长,偶极距越大,信号强度也越大。为选择合适的发射偶极,进行了发射偶极对比试验。共选择 2 个发射偶极,如图6 所示。短偶极 A-B2,长约 900 m,长偶极 A-B,长约 2280 m。分别采用两个偶极进行发射,在研究区接收端进行观测,对比观测数据质量,如图7所示。通过比较长偶极和短偶极的电压幅值,可以明显观察到长偶极的信号强度更大,其电阻率曲线也更为平滑。尤其是在工频 50 Hz 的频点处,短偶极的观测结果出现了畸变跳点,而长偶极的观测结果则保持了曲线的光滑连续性。这一现象表明长偶极具有更高的信噪比。因此,本次广域电磁勘探中,采用长偶极激发方法。长偶极激发的优势在于能够提供更稳定、更高质量的电磁场信号,这对于提高勘探的准确性和可靠性是非常重要的。通过采用长偶极激发,获得更好的数据质量,进而提高对地下结构和地质情况的解析能力。

-

图5 广域电磁法典型测点观测时长对比试验对比图

-

图6 广域电磁法典型测点发射偶极长度对比试验

-

图7 广域电磁法典型测点发射偶极长度对比试验结果图

-

2.3 质量评价

-

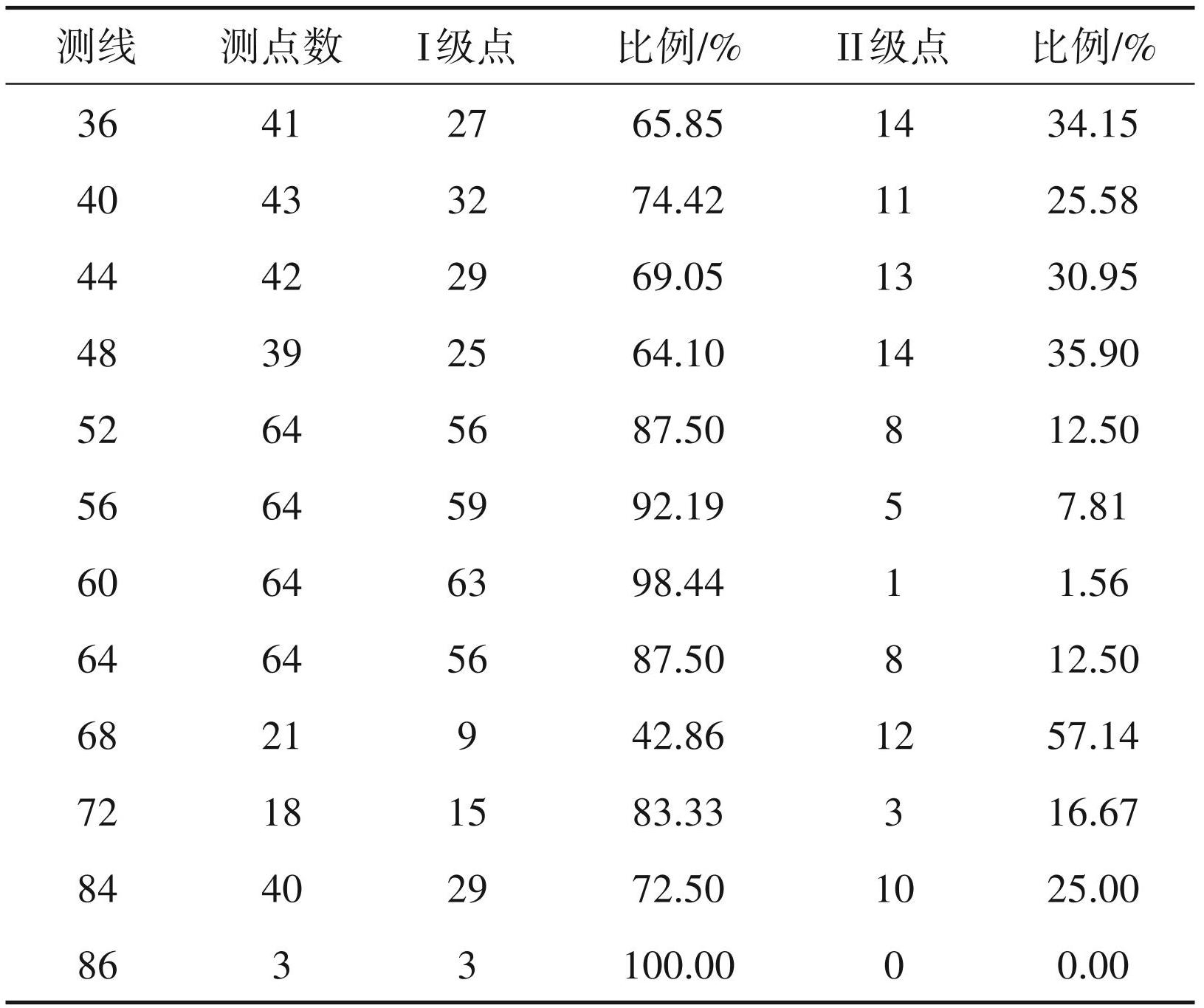

本次野外数据采集共完成地面广域电磁测深点 503 个,另完成检查点 22 个,数据基本覆盖了冬瓜山矿全区,测点整体分布较为均匀,达到了设计要求。部分测点出现了一定的偏移,这主要是因为冬瓜山矿位于城区,一些干扰和障碍导致在设计点位上无法正常施工。观测数据经过精细处理后,依据(DB43T1460-2018)《广域电磁法技术规程》对完成的广域电磁法数据进行质量评价。测点评价结果见表1,数据质量分布图如图8所示。据图可知,地面测点的一级点比例达80%以上,二级点以上比例达 99%。井下数据一级点和二级点的比例达到 93% 以上。需要说明,部分三级点并非不能使用,在剔除部分畸变频点后也可以用于后续反演。综合以上结果,本次铜陵冬瓜山广域电磁数据质量达到了规范的要求,可以为后续反演提供基础数据。

-

除此之外,选取了多个检查点做重复测量工作,以确保将人为操作所带来的误差降到最低,本文抽出其中两个典型检查点(L60-60、L54-154)进行展示,其视电阻率、电位差及相应的误差曲线如图9 所示,据图可知,无论是电位差或视电阻率,在绝大多数频点中两者的相对误差均在 5%以下,且较大多数频点的误差在 3%以下,证明采集到的野外数据是非常可靠的,也为处理解释工作提供了可靠的数据保证。

-

图8 测点质量评价空间分布图

-

3 资料处理解释

-

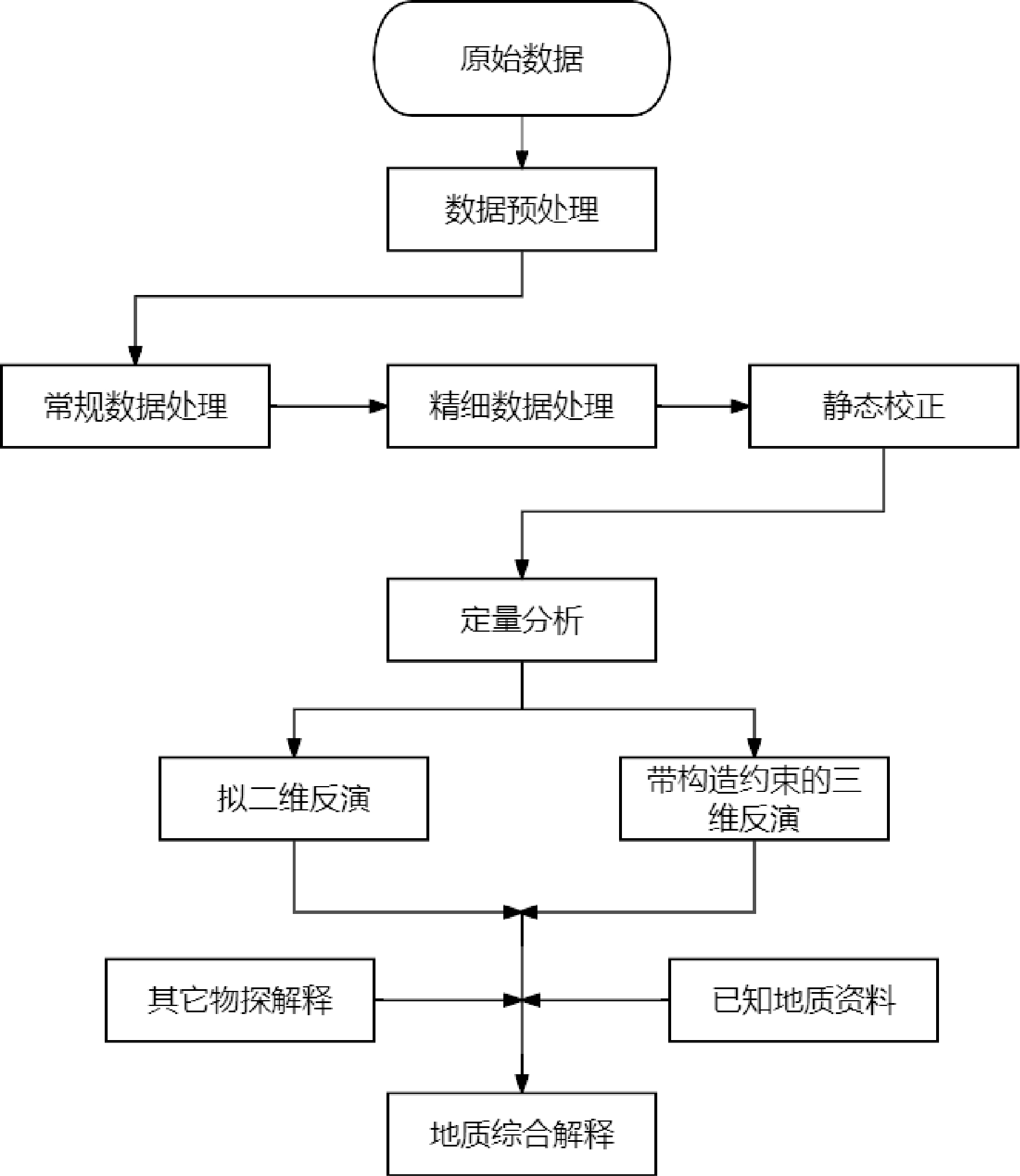

资料处理与解释是整个地球物理工作中的重中之重,甚至可以说其直接决定了物探工作的成败,本文对于所获得的工区原始数据进行了如图10 所示流程的处理与解释步骤,下文将就其中内容做更为详细的说明。

-

3.1 精细数据去噪算法流程

-

本次研究工区所得到的第一手野外资料的功率频谱如图11所示,虽然所得主频功率谱仍然可以被有效识别,但是该工区在其它频段的人文噪声仍然十分明显,必须进行精细的去噪工作,下面对精细去噪流程进行简要说明。

-

图9 典型检查点电位差、视电阻率及相对误差图

-

a—L52-154电位差;b—L60-60电位差;c—L52-154视电阻率;d—L60-60视电阻率

-

常规数据处理流程已经被大家广泛使用,包括曲线的畸形矫正、坏点的剔除、尖锐点的平滑等,在此不作为行文重点,不做详细阐述。针对城市强干扰噪声环境,本文开发了一套全面的信号去噪技术方案。该方案包括了一系列技术方法,如仪器相位噪声矫正、频谱形态矫正、特殊类型噪声压制、最小二乘反演去噪、Robust统计类去噪以及去噪结果融合等,下面对其主要特征进行简要介绍:

-

图10 资料处理与解释整体流程图

-

(1)通过记录场源处的发射信号时间序列信息,利用短时傅里叶变换提取主周期的相位特征。然后,对接收信号进行时间序列补正和信号重构,以矫正仪器的相位噪声。

-

(2)在时间域对信号进行拆分,改变其频谱性质,然后整合不同信号段的频谱信息。这样可以矫正频谱形态,抑制有效频率位置处频谱能量的逸散,尤其对高频信号的去噪效果显著。

-

(3)在时间域通过分段识别和字典匹配等方法,确定常见的低阶异常波形位置(如阶梯噪声、三角噪声等)并模拟其波形形态。接着,在时间域将这些异常波形先行剔除。

-

(4)对低频部分信号,采用最小二乘反演去噪算法,利用短时傅里叶变换及动静双态阈值筛选流程重构有效信号,并通过迭代计算及噪声评价方法确保去噪结果。

-

(5)对高频部分信号,利用短时傅里叶变换方法获取其各个主周期复频率变化特征,并通过 Robust 拟合及数据统计方法获取归一化电场最优信息。

-

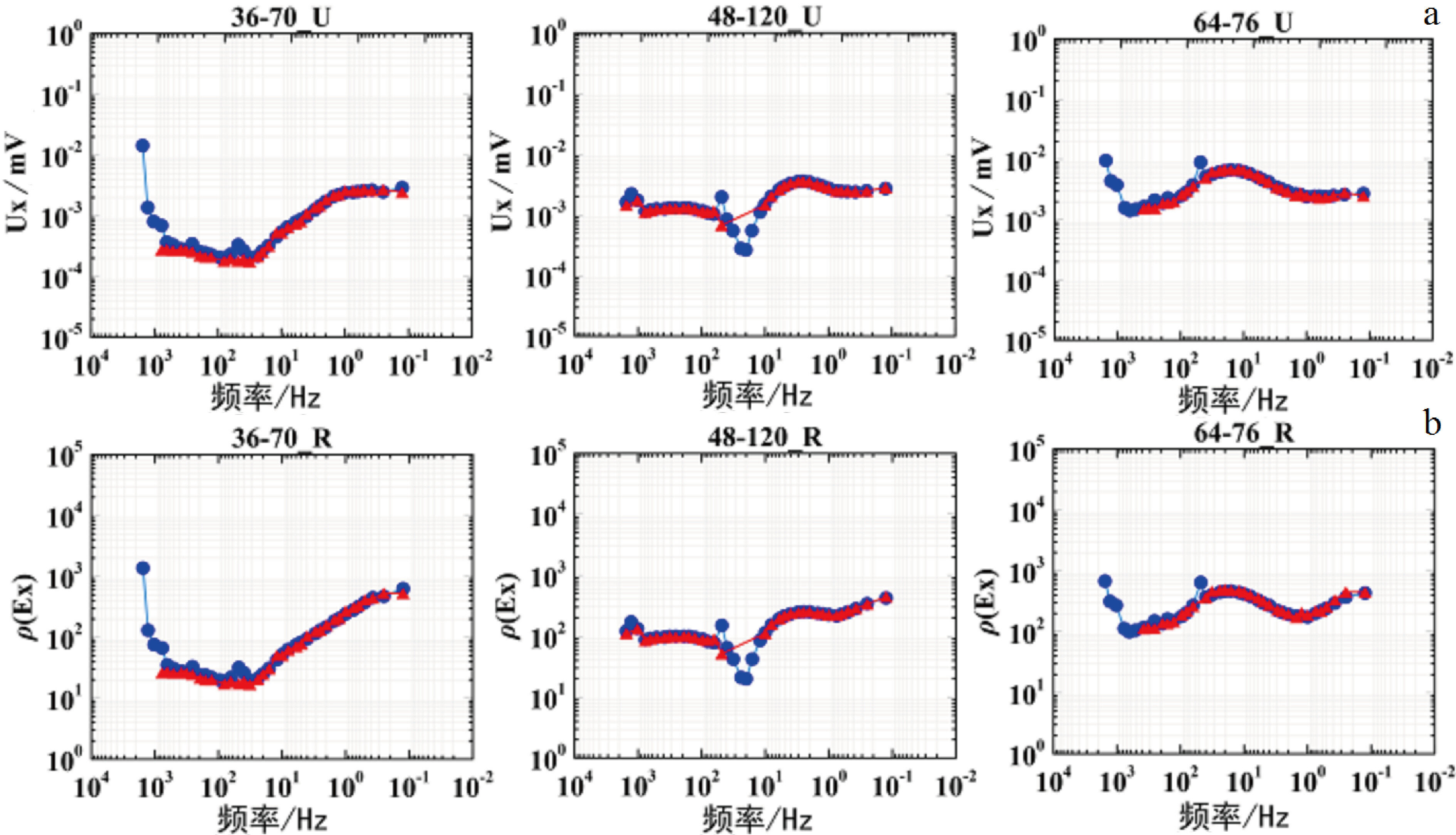

运用以上去噪处理算法,对测区的含噪测点,进行了去噪处理。典型测点去噪前后的电场及视电阻率对比结果见 12。可以看出,经过去噪处理,工频干扰得到了较好的压制,电场及视电阻率数据中的明显畸变得到了校正,曲线更加光滑,符合理论预期。

-

图11 典型测点(84号线52号点)全频段电场功率谱(a)及主频功率谱(b)

-

3.2 静态效应校正

-

前面的去噪工作主要针对人为噪声进行,在正式反演之前,需要对地质构造本身的影响进行处理,其中较为重要的便是静态效应的压制工作,本次主要使用汉宁窗滤波进行静态校正。其主要原理是使用空间滤波的方式来压制汉宁窗效应,结果如图13所示(以 L48线为例)。通过两图对比可知,由于地表小的不均匀电性分布所引起的条带状畸变在经过处理后得到了明显的压制。这一结果表明,汉宁窗滤波方法能够有效抑制广域电磁勘探中的静态效应影响。

-

图12 典型测点的电位差(a)及视电阻率(b)处理结果对比。

-

蓝色为常规处理;红色为本文精细去噪处理

-

图13 L56线滤波前(a)后(b)拟断面对比图

-

在进行反演分析之前,本次广域电磁数据的处理涉及到反复的参数测试,以选取最优的滤波参数进行汉宁窗滤波。汉宁窗滤波是一种窗函数滤波方法,它通过选择适当的窗函数来减少信号处理中的静态效应,如仪器响应、地表不均匀性等因素对电磁信号的影响。通过这种方式,研究人员能够更好地提取地下电性结构的信息,从而提高广域电磁勘探数据的质量和反演结果的准确性。这种参数测试和优化过程是确保数据处理效果的关键步骤,有助于提高最终地质解释的可信度和预测模型的准确性。

-

3.3 实测数据反演

-

本研究主要使用基于趋肤深度加权的横向约束拟二维反演(肖晓等,2023)及基于地质结构和岩石物性引导的三维反演。拟二维约束反演在传统的一维反演基础上通过增加一个横向约束矩阵从而将整个剖面联合反演,使得反演结果在横向上的连续性得到较大改善(图14,徐星,2023)。拟二维反演的主要作用是初步了解地下地电信息,为构建三维地质约束模型及解释三维反演结果提供参考。

-

本文采用基于地质结构和岩石物性引导的广域电磁三维反演方法来获得该区的地电结构。这种方法通过将已知的地质构造和岩性测量结果纳入到反演中,进而有效地压缩三维反演问题的解空间;能够在已知信息区域获得可靠的电性结构分布,从而提高反演对深部未知构造的分辨能力。首先,需要根据已有的地质资料来建立三维地质约束模型。冬瓜山矿区存在丰富的地质结构信息,本文在前人建模工作的基础上(周飞虎等,2023),对该区域浅部地层进行了插值外推,获得了最终反演的约束模型。其次,结合在安徽铜陵地区测量的岩石电性参数(汤井田等,2014),使用地质结构和岩石物性来共同引导三维反演问题的求解,其中被约束构造为 T-P2界面、P2-P1界面、P1-C界面以及主矿体。最终,构建的约束模型的网格单元数量为 411574,棱边数量为 1543318;仅在地形和场源测点处加密,构建了一个均匀的地下网格用于光滑约束反演,其单元数量为 212452,棱边数量为 732978。两套网格的最小单元尺寸均为 1.5625 m×3.125 m× 1.5625 m。共有 11 条测线上的 503 个测点采集电场 Ex 的振幅信号;由于该区域有较强的电磁干扰,在剔除被噪声严重污染的数据后,共计 496 个测点参与反演。反演中使用的频率为 0.125、0.25、0.5、 1、2、4、8、16、32、64、128、256、384 和 768 Hz,共计 6474 个振幅数据(某些测点的某些频率数据被剔除)。反演的初始模型为 2876.12 Ω·m,其为所有露头测量的平均值(刘寄仁,2024)。

-

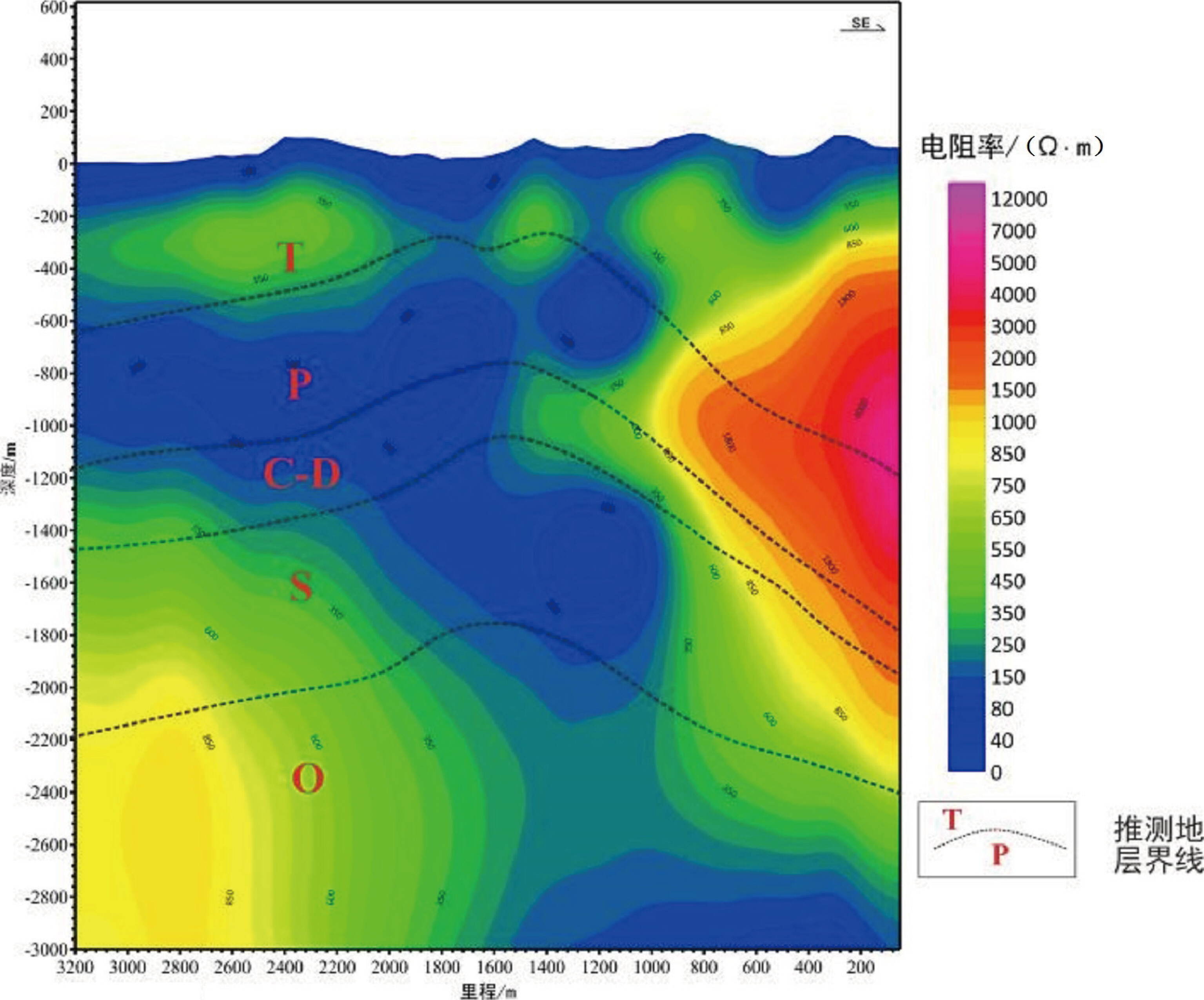

图14 L60线拟二维反演结果图

-

根据图15a中50线的反演结果与钻孔资料对比可知,获得的电性结构在已知构造区域能较好地对应钻孔揭露的岩层产状,对二叠系低阻地层以及矿体有较好的识别能力。整体上来看,该区电性分布呈现背斜结构,符合地质预期,且反演结果符合野外露头测量和实验室标本测量的岩性变化特征(图15b)。

-

相对于一、二维反演,三维反演在理论上更符合实际情况,然而,反演是一个利用有限数据获得大量未知信息的欠定问题,这种欠定缺口越大,反演过程就越不稳定,反演结果的非唯一性就越严重;三维反演由于要进行三维空间的离散化,反演的未知数是显著增加的,而野外数据量的增加却是几何倍数关系,因此三维反演更不稳定,非唯一性也更强;故而对于三维反演来说,通过增加约束从而压缩反演解的空间是十分有必要的。据图15 可知,相对于拟二维反演,基于地质结构和岩石物性引导的三维反演结果具有更高的分辨率及可靠性。对于浅部的低阻层及主矿体区域有更好的识别能力,反演结果中浅部的高阻异常区与已知地质资料吻合程度也较高,这种高吻合度也大大提高了其它未知区域的反演可靠度。然而,由于电磁法分辨能力的限制,仍然无法分辨石炭系(C)高阻薄层、泥盆系(D)高阻层以及泥盆系—志留系分界面 (D-S)。

-

图15 L50线(a)、L60线(b)基于地质结构和岩石物性引导的三维反演结果

-

据图15的电性结构剖面可知,深部奥陶系地层位于该背斜的核心区域,深部在2~3 km之间,奥陶系地层以浅至深度为 1 km 的区域存在较大低阻异常,但是这块低阻异常是否是深部成矿区仍需讨论,因为这种大面积的低阻异常可能是由于深部矿井的人工干扰,也有可能是可控源电磁法本身的体积效应,故而对于此区域的讨论仍然需要钻探验证。

-

3.4 地质解译

-

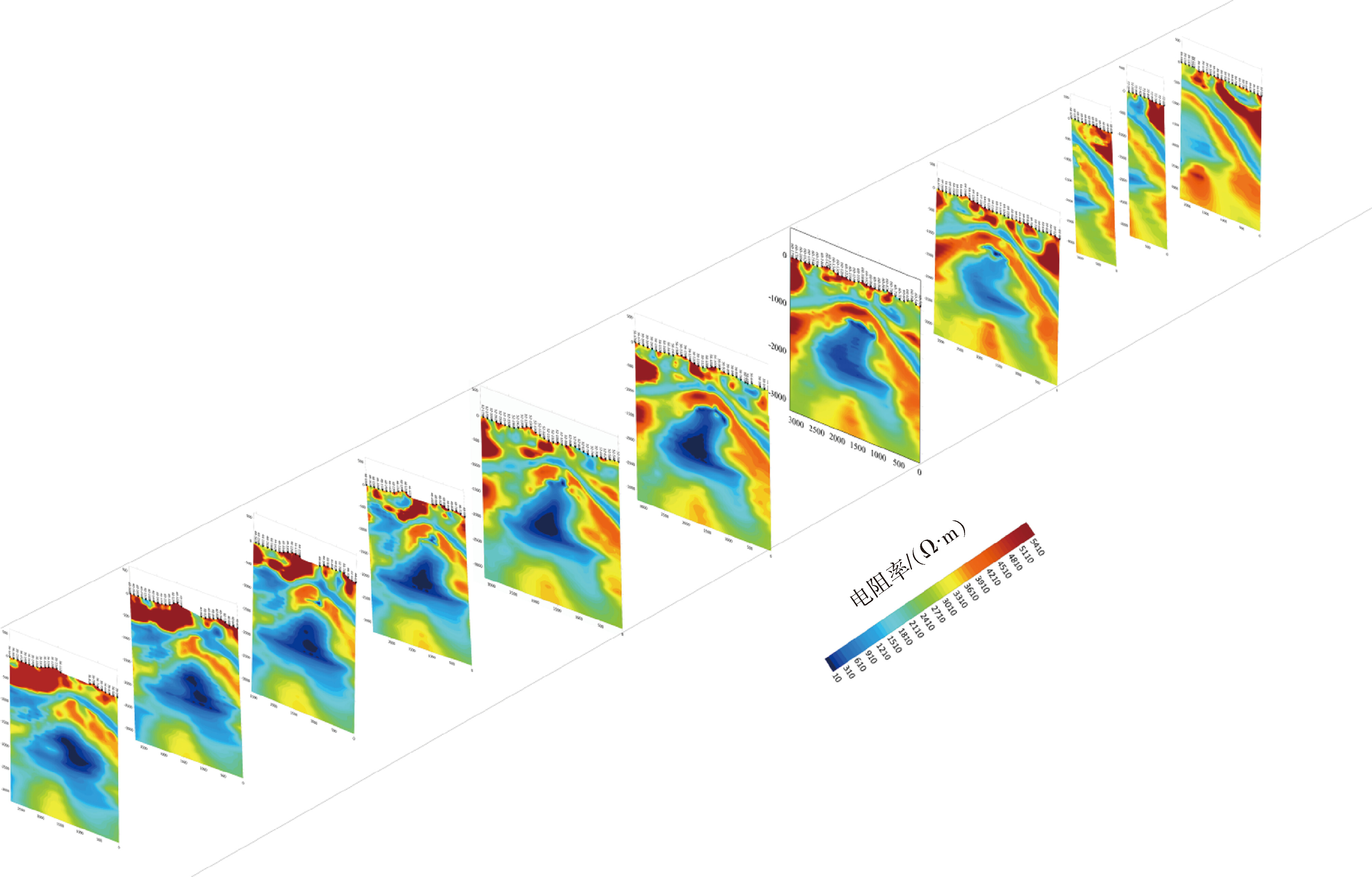

图16展示了整个研究区的三维反演结果,依照测线位置将其切割得到一个综合剖面如图17所示,结合已知的地质资料、基于地质约束的三维反演结果对研究区的整体地质概况进行一定的推断与分析:

-

纵观11条剖面的三维反演结果(图17),除开地表覆盖,整体电性结构类似,从浅到深可分为高低相间的 5 层电性结构,从浅部到深部电阻率整体呈高—低—高—低—高的趋势,在背斜核部区域存在较大的低阻异常。结合区域电性统计可知,研究区内石炭系灰岩、碎屑灰岩和泥盆系石英砂岩等的电阻率相对较高,但地层厚度相对较薄;二叠系炭质页岩、砂岩、泥质粉砂岩电阻率相对较低,但较为完整的炭质灰岩以及硅化灰岩电阻率较高,整体上看二叠系在电性上呈现相对低阻的特征;测区内三叠系主要以中厚层石灰岩、石灰质砾岩以及钙质泥质粉砂岩为主,相对为中高阻电阻率;志留系以高家边组的中薄层页(泥)岩互层为主,电性上主要呈现为低阻特征,区域地层统计结果表明测区内志留系较厚;奥陶系以厚层灰岩、白云岩以及灰质白云岩为主,电性上呈现为高阻特性。

-

图16 冬瓜山铜矿工区整体三维反演结果示意图

-

图17 广域电磁数据三维反演剖面三维展示图

-

在 4 条长线反演剖面中,背斜构造区域的电阻率变化特征显著(图17)。特别是在背斜核部位置,存在显著的大面积低阻异常。关于这一现象,本文提出以下3种可能的解释:(1)该深度区域可能与采矿开发工作区域相吻合,导致明显的人为干扰和大量人工导体结构的存在;(2)人工源电磁法的固有体积效应可能使得浅部低阻异常对深层区域的异常值产生影响;(3)数据采集过程中可能受到强烈的人为干扰,尽管已经进行了充分的数据处理,但强干扰区域在地质解译时仍需予以考虑。这3种因素均可能导致低阻异常的扩展。此外,本研究还观察到背斜核部低阻上层存在明显的高阻异常。基于此,本文推测背斜核部的低阻异常可能源于岩体受到构造控制,在形成后受到应力释放等因素的影响而发生破碎,从而导致整体呈现低阻特性。对背斜构造的这一推测有助于深化对矿区深部地质结构和岩体分布的理解,为未来的勘探和开采活动提供科学指导。

-

4 结论

-

(1)本文在冬瓜山矿区开展了多类型的前期实验工作,从发射端到接收端,尽可能地保证了采集数据时的最好效果。

-

(2)针对冬瓜山矿区强干扰的特性,本文使用了自主开发的精细数据处理方法,从多个角度进行了数据处理工作,较好地压制了噪声。

-

(3)本文使用基于地质结构和岩石物性引导的三维反演算法进行广域电磁反演工作,与钻探资料及已知岩性构造信息对比,浅部与已知地质信息吻合度较高,大大提高了反演结果在深部区域的可靠性。使用这种三维反演方法获得了地下精细电性结构,查明了标志性地质界面,较好地完成了地质任务。

-

致谢 感谢冬瓜山铜矿和铜陵有色金属集团股份有限公司矿产资源中心的领导与专家在数据采集和地质解译过程中提供的帮助。

-

参考文献

-

陈后扬, 李帝铨, 凌帆, 吴西全, 危志峰, 张斌, 田红军, 游文兵, 邹其峰, 刘献满. 2022. 朱溪钨铜矿的广域电磁法深部探测[J]. 中国有色金属学报, 32(10): 3227-3243.

-

陈可, 刘忠法, 邵拥军, 刘清泉. 2021. 铜陵矿集区冬瓜山铜(金)矿床成因分析[J]. 矿产勘查, 12(5): 1152-1160.

-

陈思琪, 何展翔, 柳建新, 郭荣文, 郭振威. 2019. 基于照明度的广域电磁观测系统优化分析[J]. 物探化探计算技术, 41(3): 371-378.

-

高金定, 蒋奇云, 裴婧. 2019. 广域电磁法接收机数字信号FFT实时实现技术[J]. 地球物理学报, 62(10): 3819-3826.

-

何继善. 2010. 广域电磁测深法研究[J]. 中南大学学报(自然科学版), 41(3): 1065-1072

-

何继善. 2019. 大深度高精度广域电磁勘探理论与技术[J]. 中国有色金属学报, 29(9): 1809-1816.

-

何继善. 2020. 广域电磁法理论及应用研究的新进展[J]. 物探与化探, 44(5): 985-990

-

李星, 张慧, 蒋永芳, 解康, 牛杰, 张婷. 2024. 广域电磁法在强干扰碳酸盐岩矿区的应用探索[J]. 矿产勘查, 15(6): 1007-1014.

-

刘寄仁. 2024. 基于地质结构和岩石物性约束的频率域可控源电磁三维反演研究[D]. 长沙: 中南大学

-

刘磊, 李成香, 徐富文, 曾何胜, 徐元璋, 陈宇峰. 2022. 广域电磁法在鄂东南铜绿山矿田深部矽卡岩型矿床中的找矿研究[J]. 矿产勘查, 13(12): 1795-1803.

-

彭荣华, 胡祥云, 李建慧, 胡祖志, 杨辉. 2018. 基于二次耦合势的广域电磁法有限体积三维正演计算[J]. 地球物理学报, 61(10): 4160-4170.

-

汤井田, 王显莹, 张弛, 费利东, 辛宇佳. 2014. 安徽铜陵地区岩石电性参数研究[C]//2014年中国地球科学联合学术年会——专题63: 深部探测技术与实验——矿集区立体探测论文集. 中南大学有色金属成矿预测教育部重点实验室, 中南大学地球科学与信息物理学院, 有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院.

-

王宏宇, 李帝铨, 柳建新, 薛国强, 郭文波. 2020. 广域电磁法在鄂尔多斯盆地西南缘含油富集区探测中的应用[J]. 地球物理学进展, 35(3): 1038-1047.

-

肖晓, 李银航, 汤井田, 刘寄仁. 2023. 基于趋肤深度加权的横向约束拟二维反演在广域电磁法中的应用[J/OL]. 地球物理学进展, 1-10[2024-04-12]. http: //kns. cnki. net/kcms/detail/11. 2982. p. 20231102. 1640. 040. html.

-

熊俊森, 王强, 张贤亮, 姚诗悦. 2019. 安徽铜陵冬瓜山铜矿床地质特征及成矿过程分析[C]//中国矿物岩石地球化学学会. 中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集. 成都理工大学地球科学学院.

-

徐锦通, 汤井田. 2022. 基于谱元法的广域电磁法三维正演模拟[J]. 地球物理学报, 65(4): 1461-1471.

-

徐星. 2023. 冬瓜山铜矿广域电磁数据三维反演及解释[D]. 长沙: 中南大学.

-

张继锋, 周光裕, 刘最亮, 孙乃泉, 张富翔, 王中圣. 2022. E-E_x广域电磁法横向约束反演[J]. 煤炭学报, 47(7): 2698-2707.

-

周飞虎, 刘亮明, 刘洪升, 盛欢, 伍红志, 闵令帅, 毕晨曦. 2023. 铜陵狮子山矿田矽卡岩铜(金)成矿系统三维动力学计算模拟及其意义[J]. 大地构造与成矿学, 47(6): 1242-1255.

-

周峰, 张志勇, 汤井田, 李勇. 2021. 频率域2. 5维广域电磁法正反演研究[J]. 中南大学学报(自然科学版), 52(9): 3273-3283.

-

摘要

铜陵市冬瓜山铜矿是中国目前最大的现代化井下坑采铜矿山,目前浅部矿产开发已近成熟;矿体埋深在 -690~-1007 m,开采历史已经超过50年。为在冬瓜山铜矿床地区寻找第二成矿空间,查明区内-1~-3 km 深度的地层、构造及岩浆岩分布,揭露和成矿密切相关的奥陶系—志留系界面的空间分布,本文针对冬瓜山铜矿强电磁干扰的勘探环境,开展了三维广域电磁勘探。通过现场干扰情况调查和数据采集试验设计了合理的广域电磁数据采集参数,获得了高质量广域电磁数据;在对强干扰区含噪数据进行精细去噪后,开展了拟二维反演;综合区域物性资料、钻孔资料、拟二维反演结果以及巷道揭露的1000 m以浅的地层、岩体和矿体空间分布,开展了基于地质模型和岩石物性引导的广域电磁三维反演,验证了探测区1000 m 以浅的精细电性结构,并遵循“从已知到未知,从浅部到深部”的解译原则,推断了-1~-3 km范围内深部岩体及奥陶系—志留系界面的空间分布。研究成果可为冬瓜山矿体深边部找矿、成矿靶区预测及钻探选址提供了地球物理依据。

Abstract

The Dongguashan copper mine in Tongling City is currently the largest modern underground openpit copper mine in China. The shallow mineral resources in the area have been developed to maturity, with ore bodies buried at depths ranging from -690 m to -1007 m, and the mining history has exceeded 50 years. To search for a secondary mineralization space in the Dongguashan copper mine area, to clarify the distribution of strata, structures, and magmatic rocks at depths between -1 km and -3 km, and to reveal the spatial distribution of the Ordovician-Silurian interface closely related to mineralization, a three-dimensional wide-field electromagnetic exploration was carried out in the Dongguashan mining area. In this paper, for the strong electromagnetic interference exploration environment of the Dongguashan copper mine, reasonable wide-field electromagnetic data acquisition parameters were designed through on-site interference investigation and data collection experiments, obtaining high-quality wide-field electromagnetic data. After fine denoising of the noisy data in the strong interference area, a pseudo-two-dimensional inversion was carried out. Then, based on the geological information, combining regional physical property data, inversion results, drilling data, and the spatial distribution of strata, rock bodies, and ore bodies exposed by tunnels within 1000 m, the three-dimensional inversion of WFEM data guided by geological structures and rock physical properties was carried out. This validated the fine electrical structure of the survey area within 1000 m and, following the interpretation principle of "from known to unknown, from shallow to deep", inferred the spatial distribution of deep rock bodies and the Ordovician-Silurian interface within the range of 1-3 km. It provides geophysics basis for the exploration of deep and marginal ores of the Dongguashan ore body, prediction of mineralization target areas, and site selection for drilling.