-

0 引言

-

虎头崖矿床位于青海省祁漫塔格地区东部,是祁漫塔格成矿带典型的多金属矿床之一,区域内矿产丰富、矿种多样,主要以铁、铜、铅、锌等多金属为主。由于矿区位于青藏高原,当地自然环境恶劣,造成基础地质调查困难大、资源勘查工作开展程度低(丰成友等,2011;刘渭,2014;李侃等,2015;瞿泓滢等,2015;白洪溪等,2020)。本研究基于前人对矿床研究和野外地质调查资料,针对高原高寒地区的环境挑战,开展高原条件下青海虎头崖多金属矿床物化探综合找矿方法研究,拟解决高效、准确识别并定位高寒环境下隐伏矿体的空间分布的地质难题。采用双频激电法(柳建新,2006)开展扫面工作,以圈定异常平面分布,在异常区针对异常性质、目标深度、接地及地形起伏情况,合理选择双频激电测深法、高频大地电磁测深及瞬变电磁测深法 (才智杰,2019;郭振威等,2020),确定异常体的埋深和形态,并开展原生晕、次生晕地球化学勘查,结合地球物理、地球化学勘测数据对研究区进行物化探综合找矿方法评价。

-

1 区域概况

-

1.1 地层特征

-

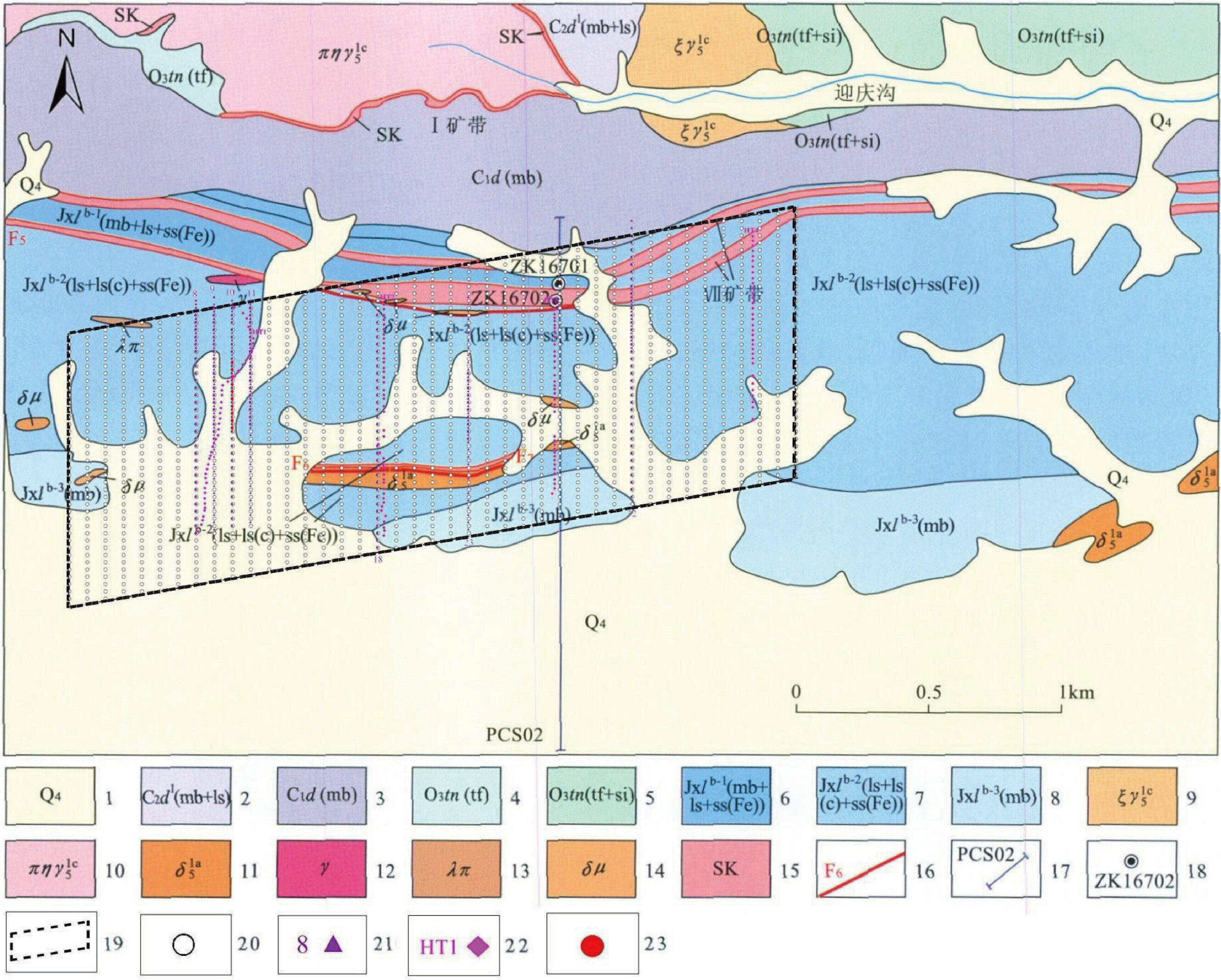

矿区位于巴音郭勒河以北、景忍以西的楚鲁套海高勒及其南部一带,大地构造位置处于祁漫塔格岩浆弧带。晚三叠世凝灰质火山岩喷发前,矿区主要沉积了一套中元古代—石炭纪的中深海—滨浅海相碳酸盐岩夹少量火山岩地层(图1)。区内近东西向断裂构造和褶皱发育,为矿质沉淀提供了有利的赋存部位,印支期岩浆侵入活动频繁,常以岩株、岩脉的形成为成矿物质富集提供能量和物质基础。矿体空间分布广阔、形态特征多样,矿物种类繁多、组合较复杂,围岩蚀变变质强烈,找矿潜力巨大(刘鹏,2015;高宏昶,2021)。矿区出露多套地层,主要为狼牙山组和缔敖苏组,两者均为对成矿条件有利的碳酸盐岩,各地层从老到新为:中元古界蓟县系狼牙山组、奥陶系—志留系滩间山群、下石炭统大干沟组、上石炭统缔敖苏组、上三叠统鄂拉山组、第四系(马圣钞等,2014)。

-

1.2 矿体特征

-

矿区出露 7个矿带和 1个矿体,多为近东西向。按矿体形态可分为两组:一组以VII矿带为代表,似层状、层状矿体,矿种主要为铜、铅、锌多金属矿;另一组为除VII矿带以外的矿带,呈不规则条带状、透镜状矿体,产于碱长花岗岩、二长花岗岩与碳酸盐岩接触部位或断层破碎带内,常与矽卡岩伴生,主要矿种为铁、铜、铅锌(罗云之,2015)。区内主要构造为断裂和褶皱,除部分近南北向断裂外,其他构造均为近东西向,这与区内矿体的分布关系十分密切,其控制了矿体的形态产状和赋存部位。此外,小构造如揉皱、节理也较发育。区内侵入岩和喷出岩十分发育,形成集中于印支期。其中,喷出岩为上三叠统鄂拉山组的晶屑凝灰岩,侵入岩以中酸性岩浆岩为主;主要为碱长花岗岩、二长花岗岩、花岗闪长岩(斑岩),呈岩株侵入于矿区上三叠统鄂拉山组地层中,其次为闪长岩、闪长玢岩、石英闪长岩、花岗斑岩等,呈岩脉侵入于狼牙山组和缔敖苏组中。矿床主要发育 3 种自然类型矿石,分别为矽卡岩型铅锌矿石、矽卡岩型铜矿石、矽卡岩型铁矿石,以及少量氧化矿石。其矿物成分复杂,结构构造具有典型矽卡岩型矿床的交代特征。

-

1—第四系冰碛、冰水堆积、冲洪积物;2—上三叠统鄂拉山组灰、灰紫色流纹质含角砾凝灰熔岩、流纹质玻屑晶屑角砾熔凝灰岩、熔结凝灰角砾岩、火山角砾岩、流纹岩;3—上石炭统缔敖苏组灰、浅灰色厚—巨厚层生物碎屑灰岩、含生物假鲕状灰岩夹燧石条带及砂质灰岩;4—下石炭统大干沟组碎屑岩、碳酸盐岩;5—寒武系—奥陶系滩间山群砂岩、玄武岩、安山岩、绿片岩、大理岩;6—蓟县系狼牙山组硅质岩、板岩、灰岩、大理岩;7—晚三叠世二长花岗岩;8—晚三叠世花岗闪长岩;9—晚三叠世闪长岩;10—矽卡岩;11—破碎蚀变带;12—矿体;13—地质界线;14—背斜及编号;15—逆断层及编号

-

1.3 地球物理特征

-

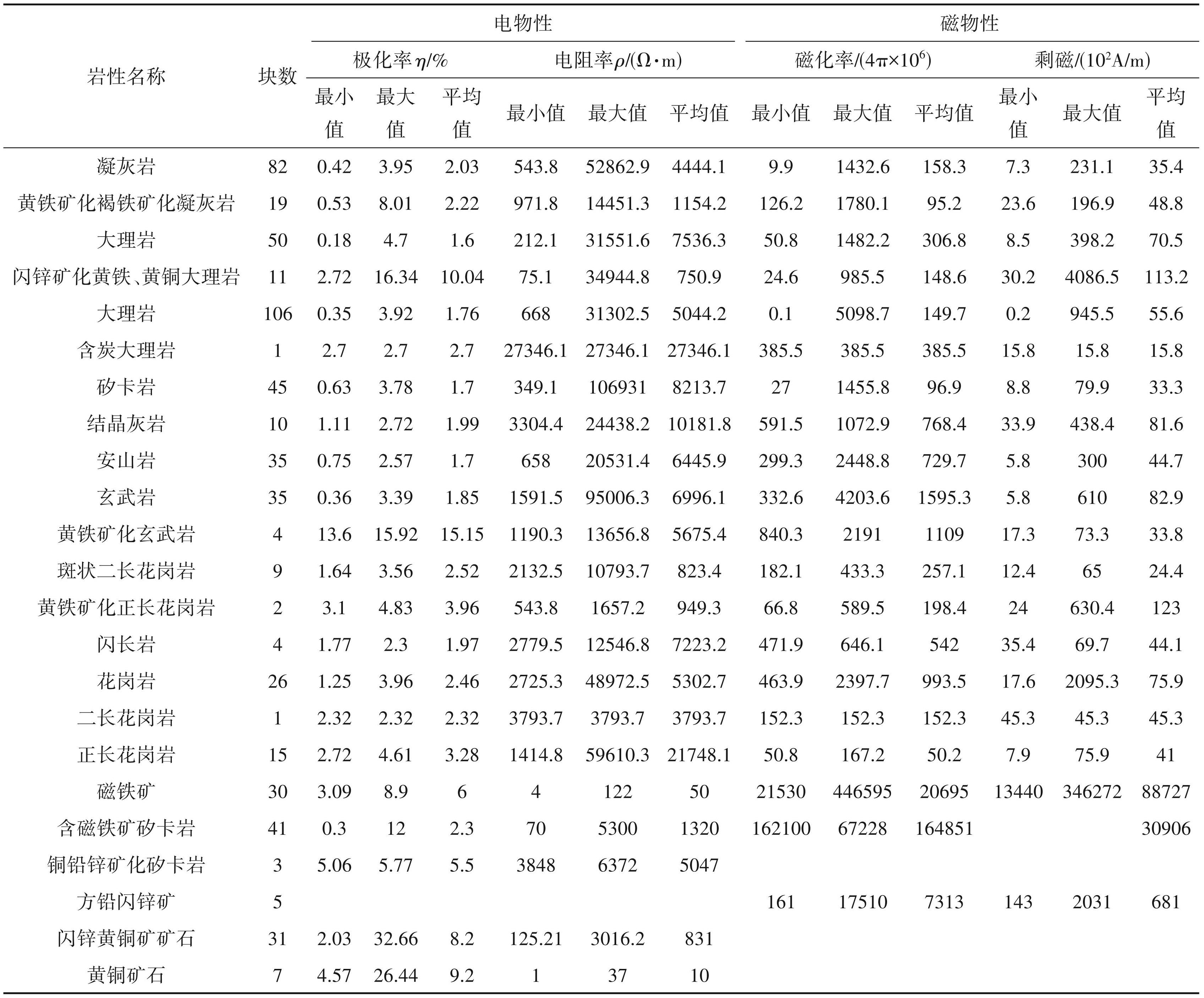

前期研究对区内出露的地层、岩石、矿石等进行了详细的测定和分析。研究表明区内各个地层、岩石和矿体之间存在着明显的物性差异,具备良好地开展电磁方法测量的应用前提(表1)。

-

据表1统计,区内岩石的物性差异显著,不同岩矿石在极化率、电阻率、磁化率及剩磁等物理性质具有显著差异。多金属矿矿石或含多金属矿化岩石,如闪锌黄铜矿矿石和黄铜矿石,具有中低阻、高极化的特征。含炭质、黄铁矿化岩石呈低阻或中高阻、高极化特征。含磁性矿物的岩石如磁铁矿和含磁铁矿矽卡岩,能够引起较强的磁异常,显示出高磁性特征。

-

由于该地区地层、岩石和矿体之间存在着明显的物性差异,这些差异为开展电磁方法测量提供了良好的应用前提。电磁法勘探通过测量地下介质对电磁场的响应来推断地下地质结构和矿产分布,而物性差异正是产生这种响应的基础。因此,利用电磁方法在该地区进行地质勘探和矿产资源评价具有较高的可行性和有效性。

-

2 地球物理探测方法优势

-

前期研究表明青海虎头崖铅锌多金属矿具有典型矽卡岩型矿床特征,结合成矿规律及特点、岩矿石物性特征分析和高寒区特点,本文采用双频激电、高频大地电磁测深以及瞬变电磁物探方法开展勘探工作,具体采用双频激电进行中梯扫面,采用双频激电测深法、TEM时间域瞬变电磁测深法和高频大地电磁EH4方法进行重点异常区测深工作,以期检验不同物探方法之间对同一异常反映的一致性情况,起到相互印证的作用(柳建新等,2012)。

-

表1 研究区岩矿石物性统计(据才智杰,2019)

-

双频激电法,具有观测速度快、测量精度高、受电流变化影响小、抗干扰能力强、装备轻便、移动灵活等诸多优点(柳建新等,2001;何继善,2002)。在高原地区的矽卡岩型矿床适合开展双频激电中梯扫面工作,易于圈定平面异常,对勘探目标体深度不大和地形变化小的地区,可以在异常区再追加激电测深工作,确定异常埋深和形态。

-

瞬变电磁法(TEM)具有在高阻围岩中寻找低阻地质体灵敏,剖面测量和测深工作同时完成等优点 (罗发科和卢卯,2020),发射装置通常为不接地的矩形线框,接收装置为小线圈或探头,在观测过程中发射和接收装置不需要与大地有良好接触,就可以进行数据采集,因此比较适合于地形相对平坦、地表导电性差或不导电的岩石出露区,可以在有针对性的目标区作为详查方法。

-

高频大地电磁测深法(EH4)将人工场源与天然场源有机结合起来,适合于中深部矿产勘查。该方法装置轻便,测量速度快,分辨率高,不受高阻盖层的影响,且在高寒地区由于干扰源少,探测效果好,深度大(王春生等,2011)。

-

3 地球化学探测方法优势

-

原生晕找矿法是通过对基岩中的原生晕进行采集而开展成矿预测的方法(刘崇民,2006),其优点是能真实而直接地将元素的异常分布反映出来,可以强化异常和找矿信息,减少采集样品重量和测试费用,提高了工作效率和找矿效果。自原生晕找矿方法被应用于深部找矿(俄地里斯·吾亚孜和地里夏提·买买提,2016),在世界范围内取得了丰硕的成果,研究证明原生晕找矿方法是众多的勘查地球化学找矿方法中最为有效的方法之一。

-

土壤次生晕找矿法总结元素的散布与集中规律,研究次生晕与基岩中矿体的关联,可以作为地面化探的重要勘查对象,被认为具有测试技术上容易检出,取样上人为影响较小,代表性、客观性较强等优点(王志强,2021),能够与原生晕找矿法起到相互补充、相互修正的作用,并可能提供更多更全面的深部找矿信息(杨钦和孟祥坤,2018)。

-

4 物化探综合找矿测区工作布置

-

研究区共布设41条线进行双频激电中梯扫面,其中的 8 线、9 线、10 线、11 线、18 线、23 线、32 线进行了 EH4 电导率成像剖面试验,在 10 线 800~1180 号点开展激电测深试验,对 8 线 280~1560 号点和 18线 0~1280号开展了 TEM 时间域瞬变电磁测深。该区开展了4条线的原生晕和次生晕地质化探剖面工作,分别为HT1线(在8~11线之间),HT2线(与物探18线基本重叠),HT3线和HT4线(后两线分别与物探 28线和 39线基本重合),与物探测深线有重叠的为HT1和HT2线(图2、图3)。

-

图2 虎头崖矿区工作部署图(据张文权等,2011修改)

-

1—第四系;2—上石炭统大干沟组浅肉红色大理岩;3—下石炭统缔敖苏组浅灰色大理岩、白云质灰岩夹灰黑色薄层状灰岩;4—上奥陶统滩间山群浅灰绿色凝灰岩;5—上奥陶统滩间山群浅灰绿色凝灰岩夹硅质岩;6—中元古界蓟县系狼牙山组大理岩夹灰岩、含铁石英砂岩;7—中元古界蓟县系狼牙山组灰岩夹含炭灰岩、含铁石英砂;8—中元古界蓟县系狼牙山组浅灰白色大理岩;9—肉红色斑状碱长花岗岩;10—肉红色斑状二长花岗岩;11—浅灰色闪长岩;12—花岗岩脉;13—花岗斑岩脉;14—闪长玢岩脉;15—矽卡岩;16—破碎带、含矿蚀变带及编号;17—CSAMT剖面及编号;18—钻孔及编号;19—物化探测量布置区域;20—激电扫面测点;21—EH4测线编号及测深点位;22—地质化探测线编号及测点点位;23—双频激电测深点位

-

图3 虎头崖物化探测量布置图

-

5 综合异常分析

-

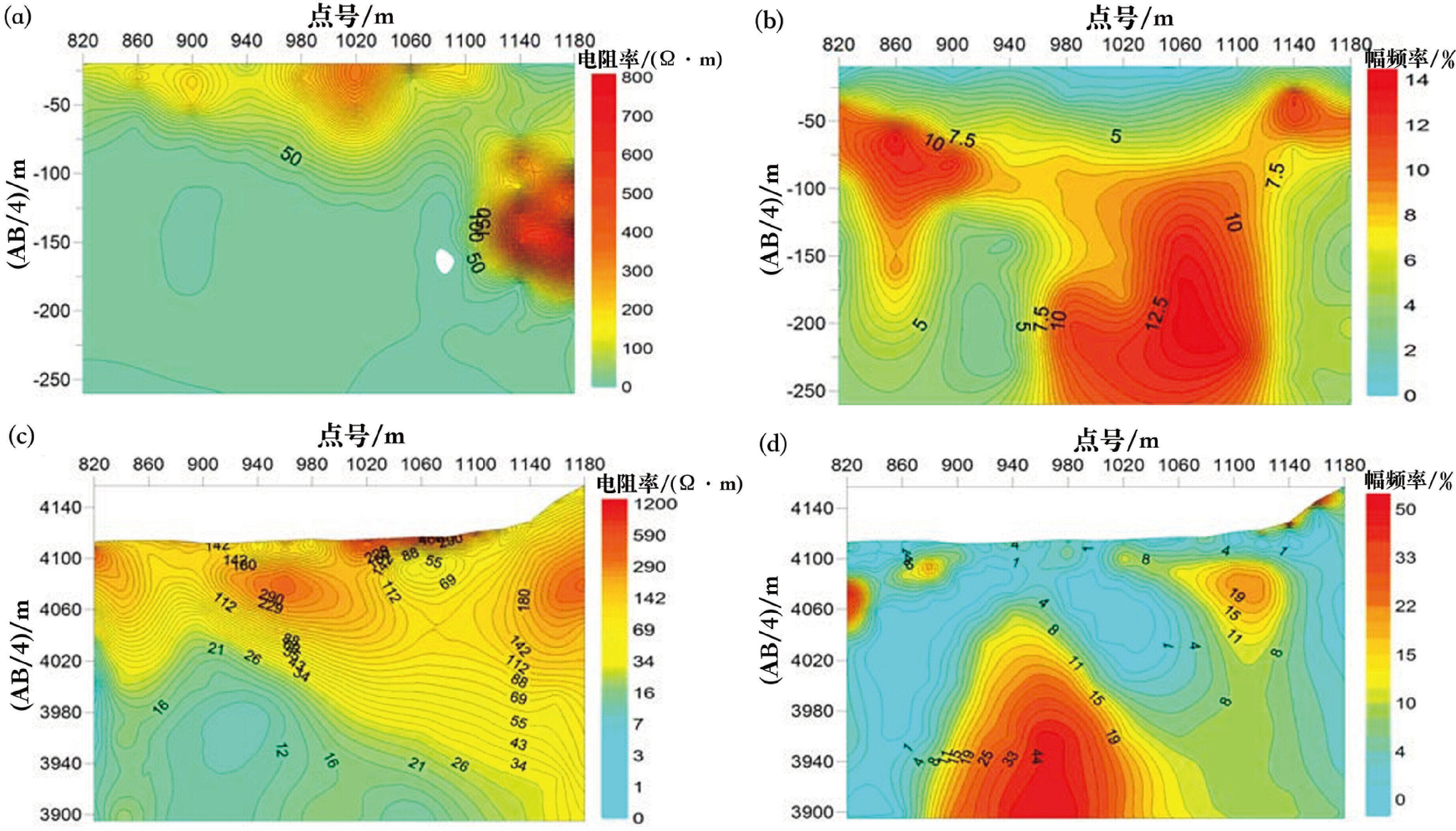

研究区内矽卡岩型矿床,通过岩矿石物性分析可知该区岩体和围岩与矿化体都存在明显的激电和电阻率物性差异,具有地球物理勘探的物性基础。在双频激电工作中,主要依据中梯装置采集的视幅频率数据及现有的地质资料。从双频激电中梯视幅频率平面等值线图(图4)可以看出异常区与背景区界限明显,背景区视幅频率值为 0.5%~3%,异常区视幅频率值为 4.5%~9%。研究区西端视幅频率异常呈零星分布,往东视幅频率异常范围变大,高值区夹杂着视幅频率低值区。与地质平面图对比发现,激电异常主要沿矽卡岩带附近分布,但是该区分布有含炭泥质灰岩,参考其他测区的物性一般呈现低阻高极化特性,推断激电异常可能跟地下隐伏矿化体或含炭泥质灰岩的分布有关。

-

为进一步验证激电异常成矿的可能性,在10线 800~1180 号点开展激电测深试验,对数据进行了二维反演解释,如图5所示,双频激电测深结果表明测深异常对应的地表位置在激电扫面上存在相应的激电异常,由于该区分布有含炭泥质灰岩,从激电异常还无法确定是否为矿致异常。

-

图4 虎头崖双频激电中梯视幅频率平面等值线图

-

图5 双频激电测深结果

-

a—视电阻率拟断面图;b—视幅频率拟断面图;c—电阻率二维反演断面图;d—幅频率二维反演断面图

-

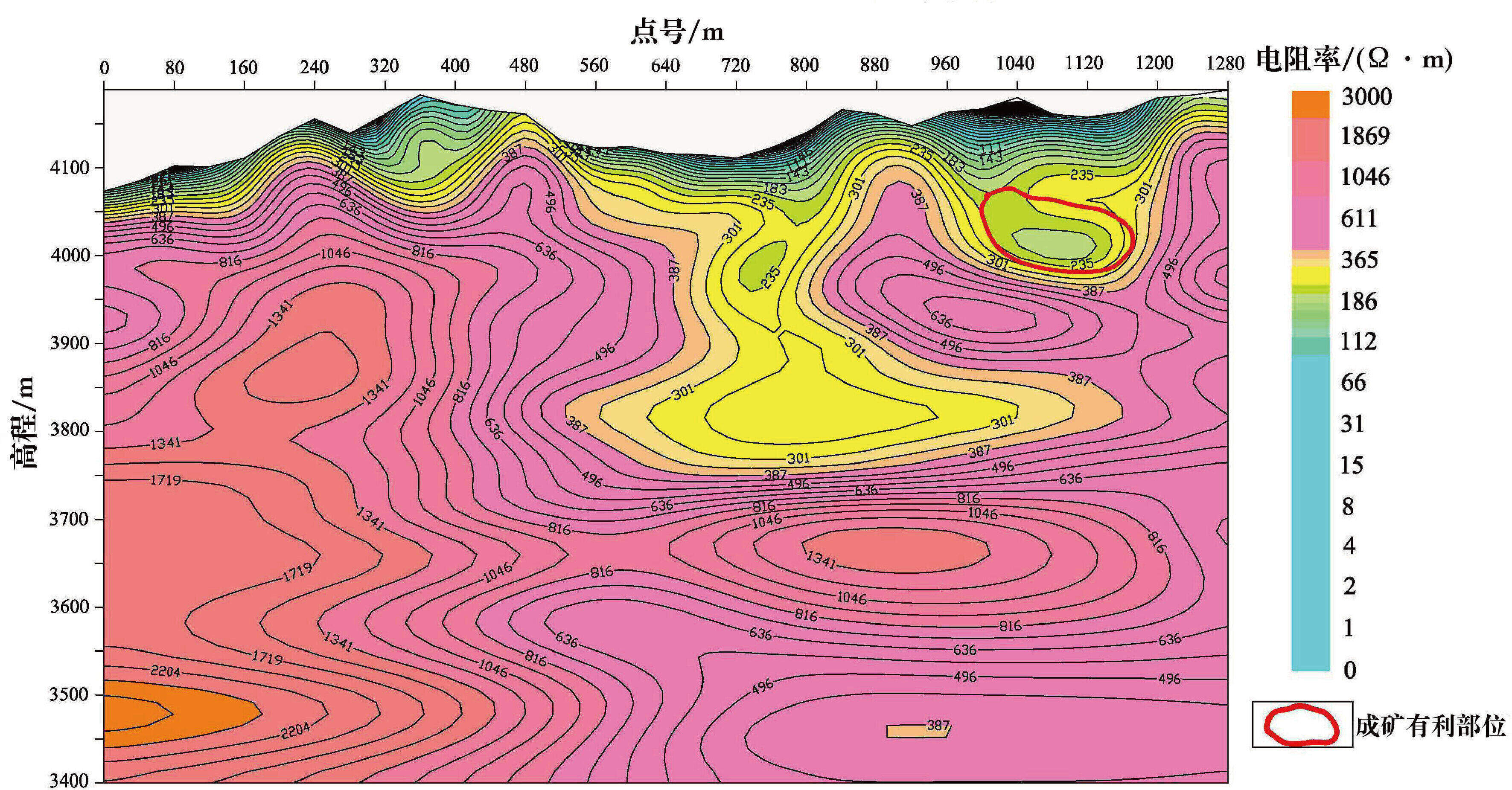

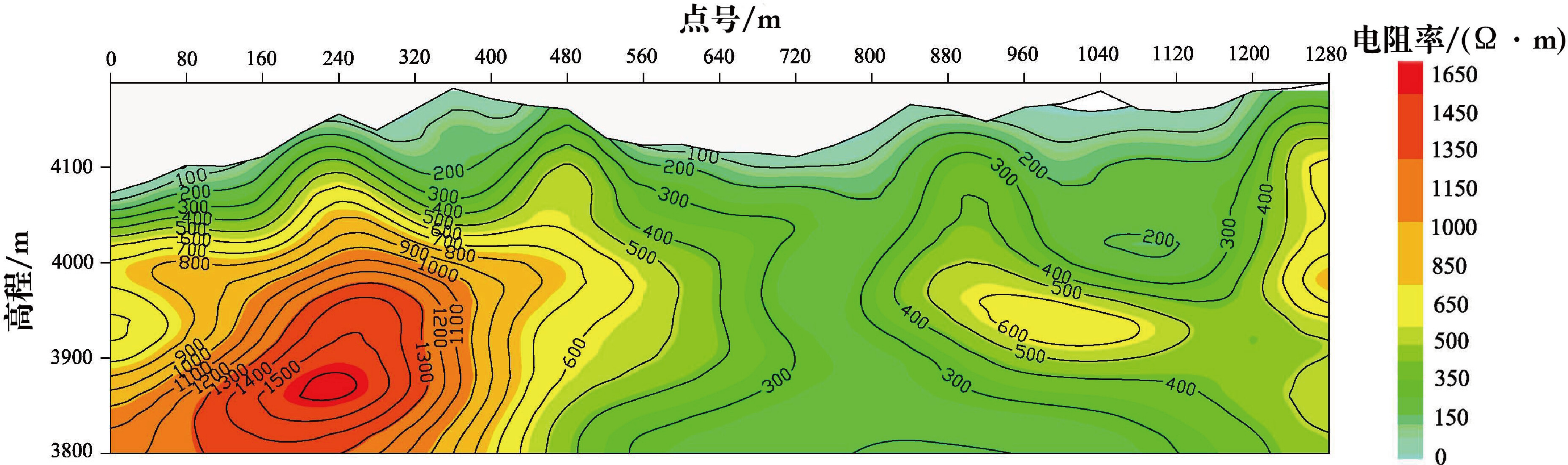

为进一步确定平面异常的空间分布规律,以及检验不同物探方法之间对同一异常反映的一致性情况,进而在该区进行了高频大地电磁测深法 (EH4)电导率成像剖面试验、TEM 瞬变电磁法剖面对比试验,对各线的数据开展二维反演解释,现对 18线高频大地电磁测深法(EH4)二维反演断面图、 TEM二维反演断面图进行对比分析。

-

图6为18线高频大地电磁测深法(EH4)二维反演断面图。从图中可看出,电阻率由上至下逐渐增大,地层界限相对明显,推断上覆地层为第四系黏土层,局部有全风化灰岩出露,下伏地层主要为含炭泥质灰岩和大理岩化灰岩,地质推断解释如图7 所示。在点号640~840 m、深度100~300 m范围内电阻率等值线横向梯度变化较大,并且电阻率为 200~300 Ω·m,推断为有意义的低阻异常,该异常近于直立,相应的位置在视幅频率平面上也存在异常。在点号960~1200 m、深度50~150 m范围内电阻率等值线呈低阻漏斗状。

-

图8为18线0~1280号点瞬变电磁二维反演断面图。从图中可以看出,地表电阻率相对较小,为 40~100 Ω·m,随着深度的增加,电阻率值逐渐增大。在点号 600~840 m 电阻率等值线横向梯度变化较大,其与相应位置的平面激电异常对应。在点号1000~1200 m电阻率等值线呈低阻漏斗状,其与相应位置的平面激电异常对应。而且两异常在断面图上与 18 线高频大地电磁测深法(EH4)断面异常特征大致相似,探测深度远小于高频大地电磁测深法(EH4)。

-

通过对该区矽卡岩型矿床物性分析得出,区域矿化体与广泛分布的炭泥质灰岩具有相似的地球物理特征,地球物理异常是含炭泥质灰岩致异常还是矿致异常,应进一步结合地质资料进行解释。在研究区开展了4条线的原生晕和次生晕地质化探剖面工作,其中 HT2线与物探 18线基本重叠,现对 18 线的地质化探与 EH4 测深电阻率及激电测深反演综合图进行对比分析,开展综合勘查方法研究。

-

虎头崖 18 线地质物化探综合成果图如图9 和图10所示。18线 EH4测深电阻率反演结果显示有 2 处电阻率异常区,分别在 720 号点和 1040 号附近正下方。从化探结果图显示,中部面积较大的低阻异常区的地表岩性分析为炭质板岩,可知本处低阻异常区是由于存在炭质板岩所致,排除其为矿体可能。北侧靠近闪长岩的低阻异常区,从地层产状可判断为硅化灰岩,推断本异常区为矿体所致。

-

图6 18线高频大地电磁EH4二维反演断面图

-

图7 18线地质解释图

-

图8 18线TEM二维反演断面图

-

图9 虎头崖HT2原生晕地球化学剖面图(a)、虎头崖HT2地质剖面图(b)和18线EH4测深电阻率反演综合图(c)

-

图10 虎头崖HT2次生晕地球化学剖面图(a)、虎头崖HT2地质剖面图(b)和18线EH4测深电阻率反演综合图(c)

-

6 结论

-

通过在虎头崖矿区开展地质、物化探技术综合找矿方法研究和有效性评价,得到的主要结论如下:

-

(1)18 线北侧靠近闪长岩的低阻异常区,推断为矿体所致。结合该区的激电扫面结果分析,在该推断矿致异常体西南方向存在高极化异常,结合现有地质资料推断矿体沿北东方向延伸与闪长岩体和矿区近东西向矿化破碎带接触,推测其为受接触带控制的矽卡岩型矿体。

-

(2)对虎头崖矽卡岩型矿床,采用双频激电法扫面,高频大地电磁EH4法和双频激电法进行测深以对比勘探效果。结果显示采用双频激电法扫面和高频大地电磁EH4法进行测深,适当选择双频激电法测深进行相互验证,对该类矿床勘探效果较好。

-

参考文献

-

白洪溪, 周瑾, 申伟杰, 王金海, 李华, 陈晓琳. 2020. 青海虎头崖多金属矿区地质特征及找矿潜力[J]. 矿产勘查, 11(1): 84‒90.

-

才智杰. 2019. 综合物探方法在虎头崖地区铜铅锌多金属矿勘查中的应用研究[D]. 长春: 吉林大学.

-

俄地里斯·吾亚孜, 地里夏提·买买提. 2016. 原生晕找矿法在哈图金矿深部找矿中使用的探讨[J]. 新疆有色金属, 39(6): 31‒34.

-

丰成友, 王雪萍, 舒晓峰, 张爱奎, 肖晔, 刘建楠, 马圣钞, 李国臣, 李大新. 2011. 青海祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区年代学研究及地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 41(6): 1806‒1817.

-

高宏昶. 2021. 青海东昆仑祁漫塔格地区内生金属矿床成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学.

-

郭振威, 赖健清, 张可能, 毛先成, 王智琳, 郭荣文, 邓浩, 孙平贺, 张绍和, 于淼, 崔益安, 柳建新. 2020. 中南大学地球科学进展与前沿[J]. 中南大学学报, 27(4): 975‒996.

-

何继善. 2002. 双频道激发极化法[M]. 长沙: 中南大学出版社.

-

李侃, 高永宝, 钱兵, 何书跃, 刘永乐, 张照伟, 张江伟, 王亚磊. 2015. 东昆仑祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区花岗岩年代学、地球化学及Hf同位素特征[J]. 中国地质, 42(3): 630‒645.

-

刘崇民. 2006. 金属矿床原生晕研究进展[J]. 地质学报, 80(10): 1528‒1538.

-

刘鹏. 2015. 青海省虎头崖铅锌多金属矿床成矿流体特征及成矿机制研究[D]. 成都: 成都理工大学.

-

刘渭. 2014. 祁漫塔格地区虎头崖矿田控矿构造及矽卡岩矿床成矿规律[D]. 西安: 长安大学.

-

柳建新, 曹创华, 童孝忠, 郭荣文, 谭辉跃, 曹志雄. 2012. 综合物探方法在青藏高原某钼多金属矿的勘查效果[J]. 地质与勘探, 48(6): 1188‒1198.

-

柳建新, 何继善, 张宗岭, 黄俭合, 贾培乾, 李彦国. 2001. 双频激电法及其在示范区的应用[J]. 中国地质, 28(3): 32‒39, 31.

-

柳建新. 2006. 西部特殊地貌景观区双频激电法方法及应用研究[D]. 长沙: 中南大学.

-

罗发科, 卢卯. 2020. 瞬变电磁法在四川盐源大草深部隐伏铅锌矿探测中的应用[J]. 矿产勘查, 11(6): 1197‒1204.

-

罗云之. 2015. 青海祁漫塔格虎头崖矿田Ⅶ矿带控矿构造分析和靶区预测[D]. 西安: 长安大学.

-

马圣钞, 丰成友, 李大新, 赵一鸣, 刘建楠. 2014. 青海祁漫塔格虎头崖矿区花岗岩地球化学特征及构造意义[J]. 地质学, 88(1): 72‒82.

-

瞿泓滢, 丰成友, 裴荣富, 何书跃, 李大新, 刘建楠, 王辉, 周建厚. 2015. 青海祁漫塔格虎头崖多金属矿区岩体热年代学研究[J]. 地质学报, 89(3): 498‒509.

-

王春生, 于爱军, 陈孝强, 马德锡, 罗学辉, 张廷彦. 2011. EH4连续电导率成像技术在矿产勘查中的应用——以内蒙古阿吉勒铜铅锌多金属矿床为例[J]. 地质与资源, 20(5): 387‒390.

-

王志强. 2021. 常规次生晕法在闽东南火山岩区找矿成效及意义[J]. 内蒙古煤炭经济, (17): 174‒175.

-

杨钦, 孟祥坤. 2018. 通过次生晕与原生晕元素含量对比探讨异常起因及异常源位置[J]. 吉林地质, 37(4): 52‒57.

-

张文权, 白国龙, 马金忠, 王丽君. 2011. CSAMT法在青海省虎头崖多金属矿勘查中的应用[J]. 地质找矿论丛, 26(4): 453‒457.

-

摘要

虎头崖矿床位于青海省祁漫塔格地区东部,区内矿产丰富、矿种多样、组合复杂,找矿潜力巨大。本研究针对该区域高寒山区的特殊地质条件,聚焦解决隐伏有色金属矿产勘探难题,以期高效、准确地识别并定位高寒环境下隐伏矿体的空间分布。设计并实施了基于物化探综合找矿方法的试验研究,采用双频激电扫面技术,结合高频大地电磁测深方法,以获取深部地质结构的电性特征,有效区分矿化与非矿化异常。同时,结合原生晕和次生晕地球化学找矿手段,通过多元素地球化学异常分析,进一步预测矿化作用的空间分布。上述综合探测技术的应用,在青海虎头崖地区取得了较好的试验效果,圈定了潜在矿化带,探索了适用于高寒山区的隐伏有色金属矿产的找矿技术方法,该工作方法可为周边勘查区及高寒山区隐伏地层找矿工作提供借鉴。

Abstract

The Hutouya deposit is located in the eastern part of the Qimantage region, Qinghai Province, which is rich in diverse mineral resources with complex combinations, harboring tremendous potential for prospecting. This study, tailored to the unique geological conditions of alpine regions in this area, focuses on resolving the challenges associated with the exploration of concealed non-ferrous metal deposits, aiming to efficiently and accurately identify and locate the spatial distribution of concealed ore bodies in alpine environments. A pilot study based on a comprehensive geophysical and geochemical prospecting methodology was designed and implemented. The study utilized dual-frequency induced polarization (IP) scanning technology, coupled with high-frequency magnetotelluric sounding methods, to acquire the electrical characteristics of deep geological structures, effectively distinguishing mineralization anomalies from non-mineralization anomalies. Additionally, geochemical prospecting techniques involving primary and secondary halos were incorporated, with multi-element geochemical anomaly analysis further predicting the spatial distribution of mineralization. The application of these comprehensive exploration techniques achieved promising results in the Hutouya area of Qinghai, delineating potential mineralization zones and exploring effective prospecting techniques tailored for concealed non-ferrous metal deposits in alpine regions. The methodologies employed in this study can serve as a valuable reference for prospecting in surrounding exploration areas and concealed strata in alpine regions.