-

0 引言

-

里伍式铜矿系指赋存于青藏高原东部边缘江浪穹隆的呈层状—似层状或透镜状的一系列铜矿床(点)。该类型的铜矿以里伍铜矿为典型代表,同时还包括环绕江浪穹隆分布,与里伍铜矿相似的黑牛洞、挖金沟、中咀、百香岭和笋叶林等铜矿床 (点)。它们共同组成了独具特色的,被业界称为的 “里伍式铜矿”。

-

作为产于前寒武系的铜矿床之一,里伍式铜矿是国内少有的富铜矿床,并以矿石的高品质而著称。而这一特性吸引了众多研究者的广泛关注,并对其成矿特征、成矿作用及成因进行了一定程度的总结和探索。总的来看,不同的学者以不同的研究视角,对它的成因具有不同的看法:(1)该类矿床属海相火山岩型铜矿床,强调火山(沉积)在成矿过程中的作用(李朝阳,2000);(2)该类矿床属受变质矿床,强调变质过程在成矿过程中的作用(黄崇轲, 2001);(3)该类矿床为火山(沉积)-变质改造成因,既重视了火山(沉积)在成矿过程中的作用,同时亦强调变质过程在形成富矿中的地位(涂光炽,1984; 姚家栋,1990;宋鸿林等,1995①)。

-

目前,根据国内外对铜矿的研究,富铜矿,尤其是优质富铜矿资源,大都产于前寒武系的变质岩系中。这类铜矿比较著名的有:澳大利亚Broken Hill、加拿大诺兰达矿床等,中国有辽宁红透山以及康滇地轴上的大红山、拉拉铜矿等。国内外对这一类铜矿的成矿认识,主要有2种倾向:(1)在全球范围内,由于在前寒武纪,地球总体还处于一种比较炙热的状态,火山活动比较强烈而广泛,并根据矿床的同位素和变质岩原岩的恢复研究,一些学者(Green et al.,1981;Large,1991)认为,这类铜矿床的形成大都与火山活动有关,属火山成因块状硫化物矿床,并建立了多种矿床模式;(2)由于该类铜矿床产于前寒武纪地层中,其矿床和它们所赋存的围岩难免遭到其后的变形-变质作用。因此,许多研究该类矿床的学者(Ramdoh,1928;Carstens,1931;Foslie, 1938;Vokes,1969,1971;刘连登,1980;Marshall and Gilligan,1989,1993;刘连登等,1994;顾连兴,1999; Tomkins,2007)从矿床的构造特征、矿石的结构构造以及矿石中硫化物的变形与变质等入手,研究了该类矿床的变形-变质特征,硫化物在变形-变质过程中的再活化和迁移过程,从而强调了该类铜矿床的形成亦同样受到了与所赋存的变质岩系一样的构造形变、变质作用的影响。另外,许多国内外学者长期对产于前寒武纪变质岩系(绿岩带)的块状硫化物矿床的研究表明,该类铜矿床仅由单一的成矿作用形成的可能性较小,而通过多期次的成矿作用形成的可能性较大。这是由该类铜矿床的成矿地质条件、成矿控制因素所决定的。

-

由此对照发现,对里伍式铜矿的成因认识亦是与国内外同类矿床的认识有着相似之处:认为该矿床不是火山或火山-沉积作用形成,就是变形-变质作用对成矿起重要作用,由此造成对该矿床成因归属的差异。其实,现已查明,自然界中由单一成矿作用形成的矿床是很少见的(郑明华,1988),更何况是产于前寒武系的矿床?长期以来,人们往往把一个矿床的成因视为仅仅专属于特定的某一成矿作用,对矿床的归类往往亦是“非此即彼”,按既定的成因分类表对号入座(郑明华,1988)。显而易见,此种简单化的作法,不可能正确反映矿床形成的复杂过程。

-

本文在矿床产出地质背景特征、成矿地质作用、成矿物质来源、成矿机制等研究的基础上,通过成矿地质作用的分析,判断形成富铜矿的成矿作用,从而探讨矿床的成因类型。

-

1 里伍式铜矿床地质构造背景与矿床分布

-

1.1 大地构造背景

-

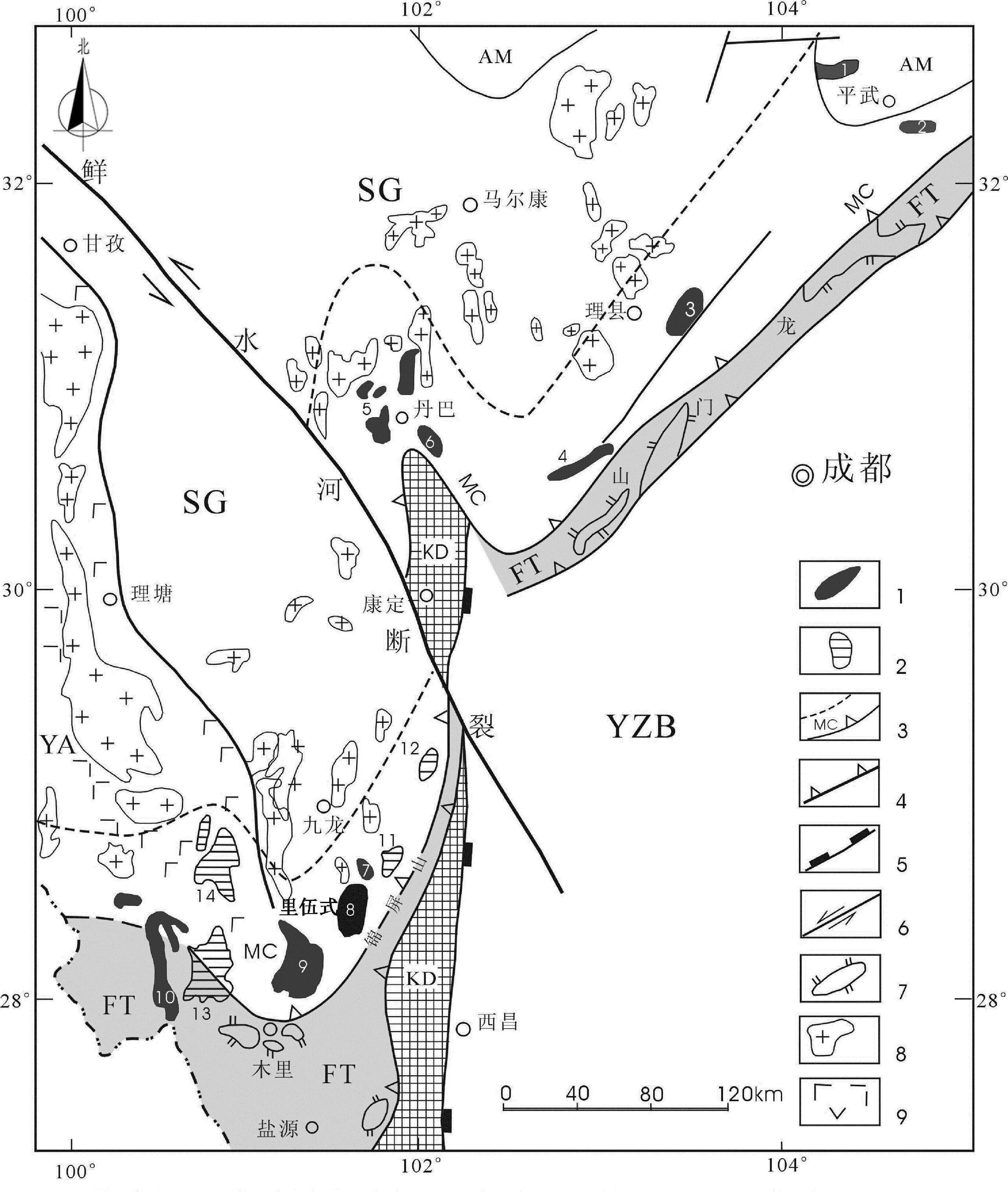

里伍式铜矿床在大地构造上处于青藏高原东部边缘,扬子克拉通基底,定位于由中元古界变质岩系组成的江浪穹隆中(图1)。它是在龙门山—锦屏山推覆构造带后缘由伸展拆离作用形成的一系列穹隆之一(图1;许志琴等,1992)。在地质演化史中,该穹隆曾经历过2个重要成矿构造阶段:即前期火山活动的大陆边缘(元古代)阶段(宋铁和和幸石川,1990;姚家栋,1990)和后期具韧性伸展拆离的穹隆(燕山期)阶段(成穹阶段)(颜丹平等,1994,1997;傅昭仁等,1997),现两者明显叠加在一起构成独具特色的成矿构造标志(姚鹏等,2006)。前期是火山成因硫化物矿床形成的最有利的成矿地质构造背景,同时,亦是产生火山或火山(沉积)成矿作用的重要场所;而后期则是形成变质矿床不可缺少的重要条件,亦是产生变形-变质成矿作用的必备场所。

-

1.2 产出的地质背景

-

里伍式铜矿所赋存的江浪穹隆在平面上呈椭圆形,其长轴走向NNW350°,长轴长度24.87 km,短轴宽15.73 km,长宽比为1.58,面积约260 km2。

-

核部出露中元古界里伍岩群(Pt2l)下段下岩带、中岩带,两翼依次出露里伍岩群(Pt2l)下段上岩带、志留系甲坝板组、石炭系乌拉溪组、二叠系,最外侧为三叠系。核部面理倾角较为平缓,为11°~30°,周翼面理产状变陡:东翼 25°~40°;西翼 30°~50°,东西两翼基本对称。外包地层(古生界、三叠系)构造变形面与之协调一致,总体显示为较浅层次的弯滑褶皱特征。此外,在穹隆的北东部出露一花岗岩岩体(称为新火山岩体)。该岩体侵入于穹隆翼部的早奥陶纪、二叠纪地层中,其时代为早侏罗世的产物(锆石 U-Pb 年龄(181.2±1.4) Ma),根据地球化学特征的研究(姚鹏,2012②),其为高铝、高钾花岗岩,属高钾钙碱性系列,并具有偏铝花岗岩的特点; 岩石的相容元素富集,不相容元素亏损;轻稀土富集,重稀土亏损;δEu 异常不明显,同时具有高 Sr 低 Y、Yb特征。

-

1.3 里伍式铜矿主要矿床及分布

-

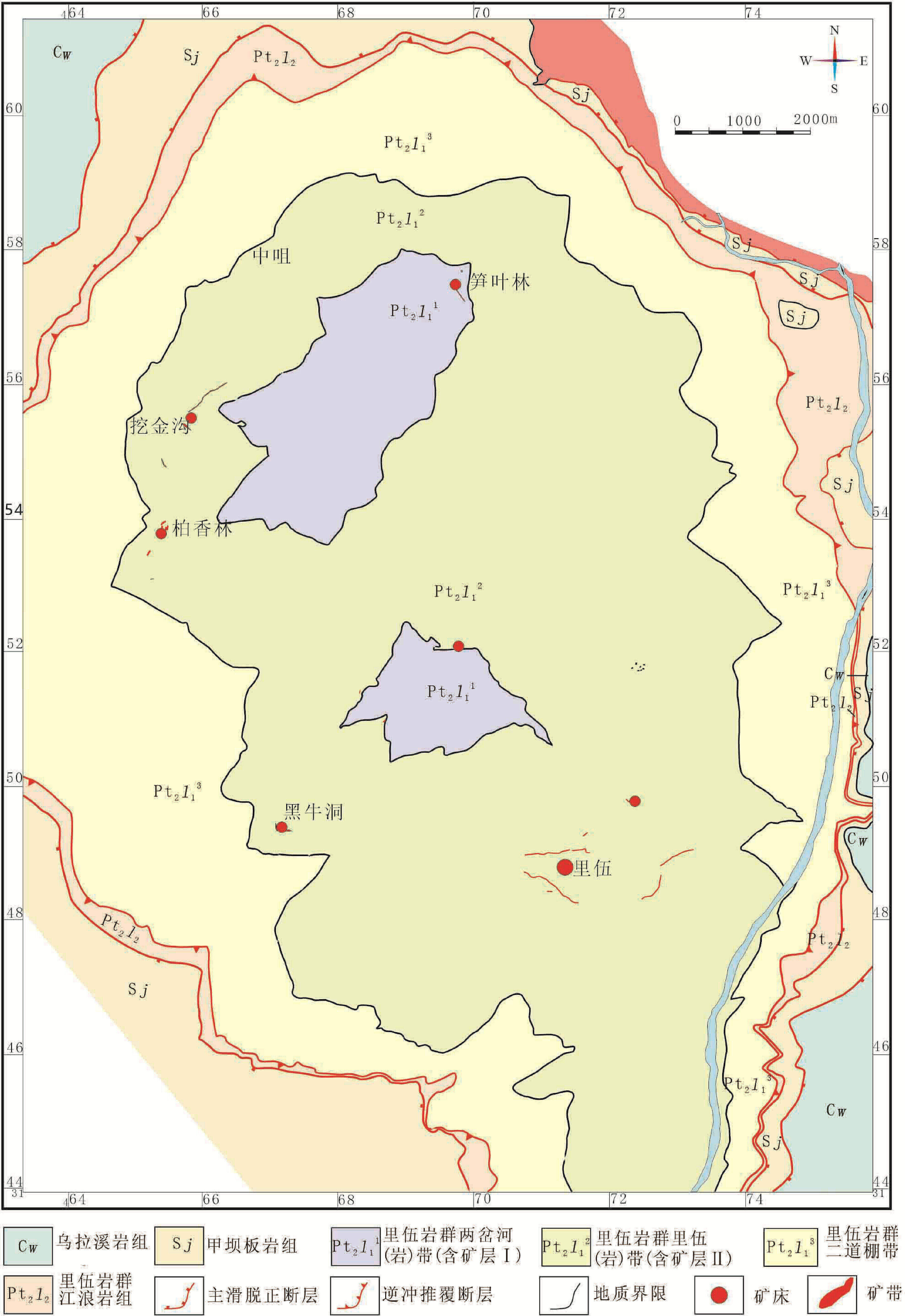

赋存于江浪穹隆构造内的里伍式铜矿的分布,是受环穹隆展布的滑脱构造体系控制的。这些矿床(点)从平面上看(图2),都围绕穹隆滑脱构造体系分布。从剖面上看(图3),尤其是里伍铜矿和黑牛洞铜矿分别位于江浪穹隆的南东翼和南西翼并呈对应之势,它们均赋存于江浪穹隆的外带——里伍岩群中段的第三岩性段(Pt2l2 3)内的一套二云石英片岩、二云母片岩和斜长角闪岩组合中。显然,这些矿床(点)除了受上述构造控制,亦明显受一定的地层层位控制。

-

(1)里伍铜矿床:产于江浪穹隆构造东南翼南端近轴部倾没部位。矿区出露地层为里伍岩群中段 Pt2l2 2 —Pt2l2 8岩性层,内含上、下 2 个主矿化蚀变带,上部矿化蚀变带主要产在 Pt2l2 2 和 Pt2l2 6 中,含 A、 B 矿体;下部矿化蚀变带产在 Pt2l2 4 中,含 D、E 矿体。矿体主要呈似层状、透镜状产出,成带层叠出现,与单斜构造层产状基本一致,多为隐伏矿体,大部分矿体结构简单,产状稳定,埋藏较浅。矿区共探明有26个工业矿体,储量大于1万t的矿体有7条,规模在5000~10000 t的有4条。矿体在东西方向(近于走向)上的展布范围为2500 m,在南北方向(近于倾向) 上的范围为 800 m 左右。经详勘探明,全矿区铜平均品位2.5%,锌平均品位0.75%,属中型矿床规模。

-

图1 里伍式铜矿大地构造位置图(据四川省地质矿产局,1991修改)

-

1—变质核杂岩(1—摩天岭;2—轿子顶;3—雪隆包;4—雅斯德;5—公差;6—格宗;7—踏卡;8—江浪;9—长枪;10—恰斯);2—隐伏的变质核杂岩(11—三垭;12—田湾;13—瓦厂;14—唐央);3—大陆斜坡变质核杂岩带;4—逆冲推覆带;5—古裂谷边界断层;6—走滑断层;7—飞来峰; 8—花岗岩体;9—三叠纪岛弧钙碱性火山岩

-

YZB—扬子板块;KD—康滇地轴;FT—前陆逆冲推覆带;SG—松潘—甘孜造山带;YA—义敦岛弧带;AM—若尔盖地块

-

(2)黑牛洞铜(锌)矿床:位于江浪穹隆南端近轴部的西南翼中,矿体产于里伍岩群中段 Pt2l2 2 — Pt2l2 3 岩性层,含矿岩性与里伍铜矿相似,但以含有较多的斜长角闪岩(变质基性次火山岩)夹层而有所区别。矿区为一倾向西南的单斜构造层,目前已发现有上下 2 个矿体,受层间滑脱-拆离构造控制,矿体均呈似层状,倾向南西,矿体向深部呈扇形扩大,矿体规模大,结构简单,以沿构造充填的块状矿石为主,品位较富,达到中型矿床规模。

-

(3)挖金沟铜矿床:位于江浪穹隆构造北倾伏端之北西翼。出露地层为里伍岩群中段 Pt2l2 1 — Pt2l2 6,构造呈现出向北西—北西西倾斜的“单斜构造”。矿体呈似层状、扁豆状及薄层矿条产出,产状与围岩片理基本一致,部分地段出现斜交,在纵、横剖面上矿体呈平行叠置多层出现,主要受一系列强层间变形带控制。据普查工作,矿石铜平均品位 1.49%,为小型矿床规模。

-

(4)中咀铜矿床:位于江浪穹隆构造北倾伏端之北东翼,可能与挖金沟铜矿相连。该矿目前共发现有 2 个矿体(Z-1 和 Z-2)。其中 Z-1 矿体为主要工业矿体,分布于穹隆北东部韧性-滑脱带中,呈层状—似层状分布。矿体产状与围岩主片理产状基本一致。矿体地表出露长度大于 100 m,其余大部分为隐伏矿体,向北西(倾向 325°)倾斜隐伏。矿体沿走向和倾向延伸均较为稳定和连续。矿石类型主要为闪锌矿黄铜矿磁黄铁矿矿石,部分黄铜矿磁黄铁矿矿石。以致密块状为主,其次为条带状、网团状构造,少量浸染状构造。Z-2 矿体呈透镜状产出,产状与围岩片理产状基本一致。矿体厚 2.55 m,矿石类型为闪锌矿黄铜矿磁黄铁矿矿石,矿石以网团状构造为主。整个矿区铜平均品位达 1.5%,为小型矿床规模。

-

图2 赋存于江浪穹隆构造内的里伍式铜矿平面分布图

-

图3 里伍和黑牛洞矿床在江浪穹隆中的剖面位置图

-

2 里伍式铜矿床地质特征

-

2.1 赋矿地层及岩性

-

里伍式铜矿床赋矿地层主要为中元古界里伍岩群(Pt2l)。其岩性以云母片岩、云母石英片岩、片状石英岩为主,夹斜长角闪岩(变基性岩)。其原岩恢复为一套含基性火山岩的沉积碎屑岩建造(姚鹏等,2006)。原四川省地质局 406 队(1976③)在里伍铜矿勘探时将其划分为志留系—泥盆系江浪石英片岩组(SD1),但缺乏化石时代依据。

-

目前,共收集到 3 组里伍岩群变质岩同位素年龄数据:(1)2 件角闪岩脉的角闪石 K-Ar 同位素年龄值为 1838.6 Ma 和 1930 Ma(四川省地质矿产局, 1991);(2)2 件斜长角闪岩全岩钐钕同位素年龄值为(1674±62.5)Ma 和(1677±112)Ma(宋鸿林等, 1995①);(3)地层中锆石 U-Pb法不一致曲线上交点年龄为 1437 Ma,下交点年龄为 525 Ma(宋鸿林等, 1995①)。从上述同位素年龄看,里伍岩群地层时代应为中元古代,锆石 U-Pb 法的下交点年龄 525 Ma 可能代表主变质期时代。

-

里伍岩群上岩段上覆为奥陶系江浪组(Oj),围绕江浪变质核杂岩呈环带状分布,主要岩性为灰白色厚层块状纯石英夹少量云母石英片岩,云母石英片岩,云母片岩。厚度变化大,在穹隆西则厚度较大,而在东侧仅数十米。二者之间以韧性-脆性的基底滑脱带为界分割下部的堆躲垛层系统和上部褶叠层系统,上、下层系统面理基本一致,仅具有微小交角。

-

2.2 矿体及矿石特征

-

根据对里伍式铜矿里伍、黑牛洞、柏香林、挖金沟、中咀等铜矿床矿体赋存部位的初步研究,认为这些铜矿体主要沿里伍岩群中段第三岩性段一套二云片岩、二云石英片、石英片岩夹斜长角闪岩组合中岩石的片理呈层状、似层状和透镜状分布,并且局部存在膨大现象。

-

目前,勘查成果表明,矿体中主要由以下4种矿石类型组成:(1)浸染状矿石;(2)条带状、脉状矿石;(3)团块状、块状富硫化物矿石;(4)石英(电气石)脉型矿石。以上4种矿石类型在空间分布、形成的先后关系等,存在以下明显的特点和规律:

-

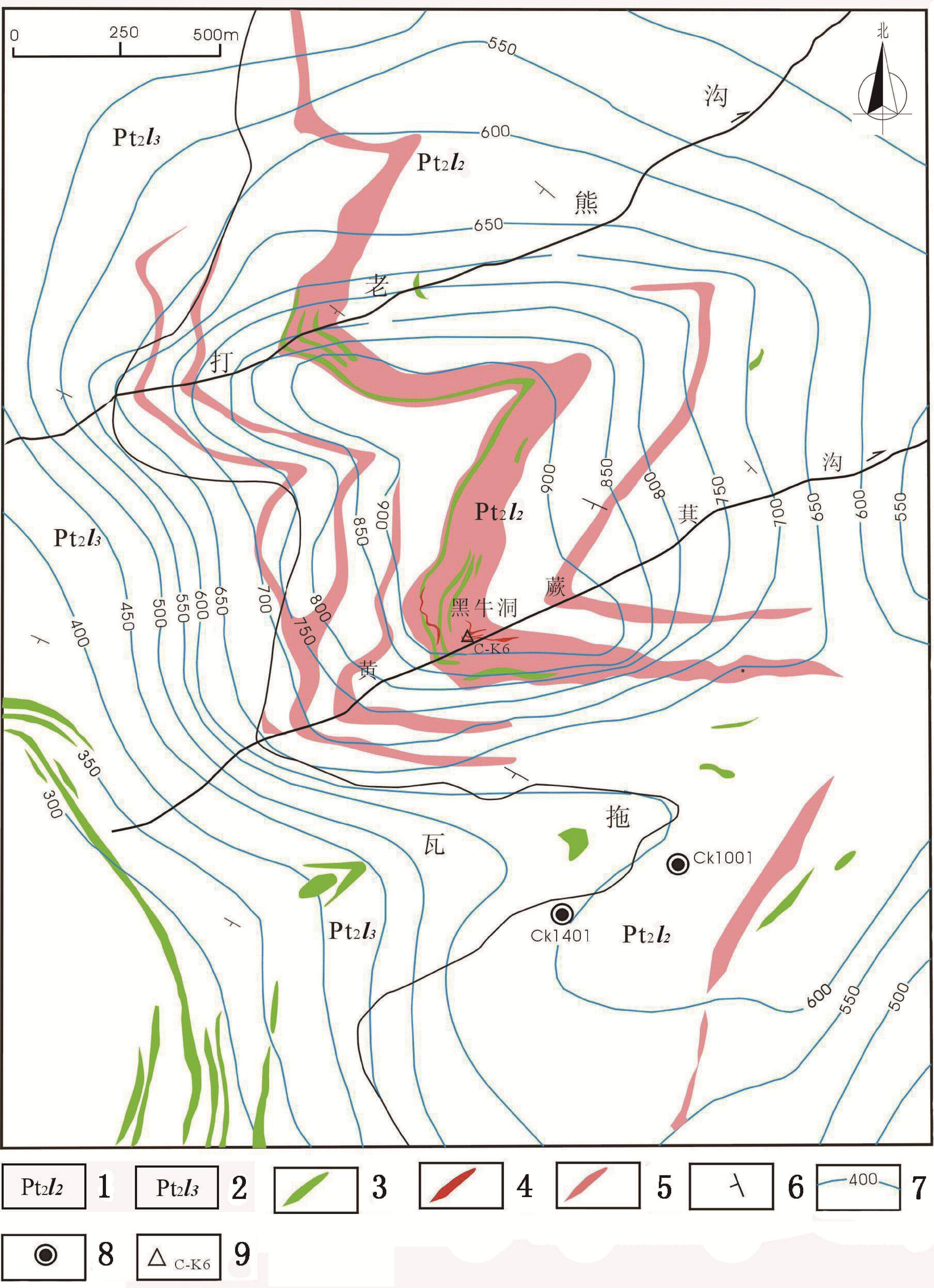

①浸染状矿石或矿化分布范围较广,块状富矿石无一例外的存在于浸染状矿石或矿化中,而且往往分布于矿化蚀变带的中部(图4);

-

②条带-脉状-团块状矿石或矿化常分布于块状富矿石与浸染状矿石或矿化之间,而且往往靠近块状富矿石;

-

③ 石英(电气石)脉型矿石通常在晚阶段形成。

-

在形成时间上,浸染状矿石或矿化较早,而条带-脉状-团块状矿石或矿化次之,块状富矿石较晚,而石英(电气石)脉型矿石最晚。因此,从形成演化上有浸染状矿石或矿化→条带-脉状-团块状矿石或矿化→块状富矿石→石英(电气石)脉型矿石的演化趋势。

-

图4 黑牛洞铜矿床不同矿石类型空间分布图

-

通过对上述 4 种矿石(或矿化)类型结构、构造的初步研究发现以下重要结构构造特征:

-

(1)浸染状矿石或矿化,特别是靠近块状富矿石的浸染状矿石或矿化,其硫化物(如磁黄铁矿、黄铜矿等)普遍受到挤压应力的影响,其表现为,在 S3 片理面常见磁黄铁矿或黄铜矿等硫化物呈薄膜状。而在 S3片理常见这些硫化物被拉长并逐渐形成条带,均显示出靠近块状富矿石的浸染状矿石或矿化普遍受到了韧性剪切的作用,同时亦证实了浸染状矿石或矿化的形成明显是这4种矿石或矿化中最早形成的。

-

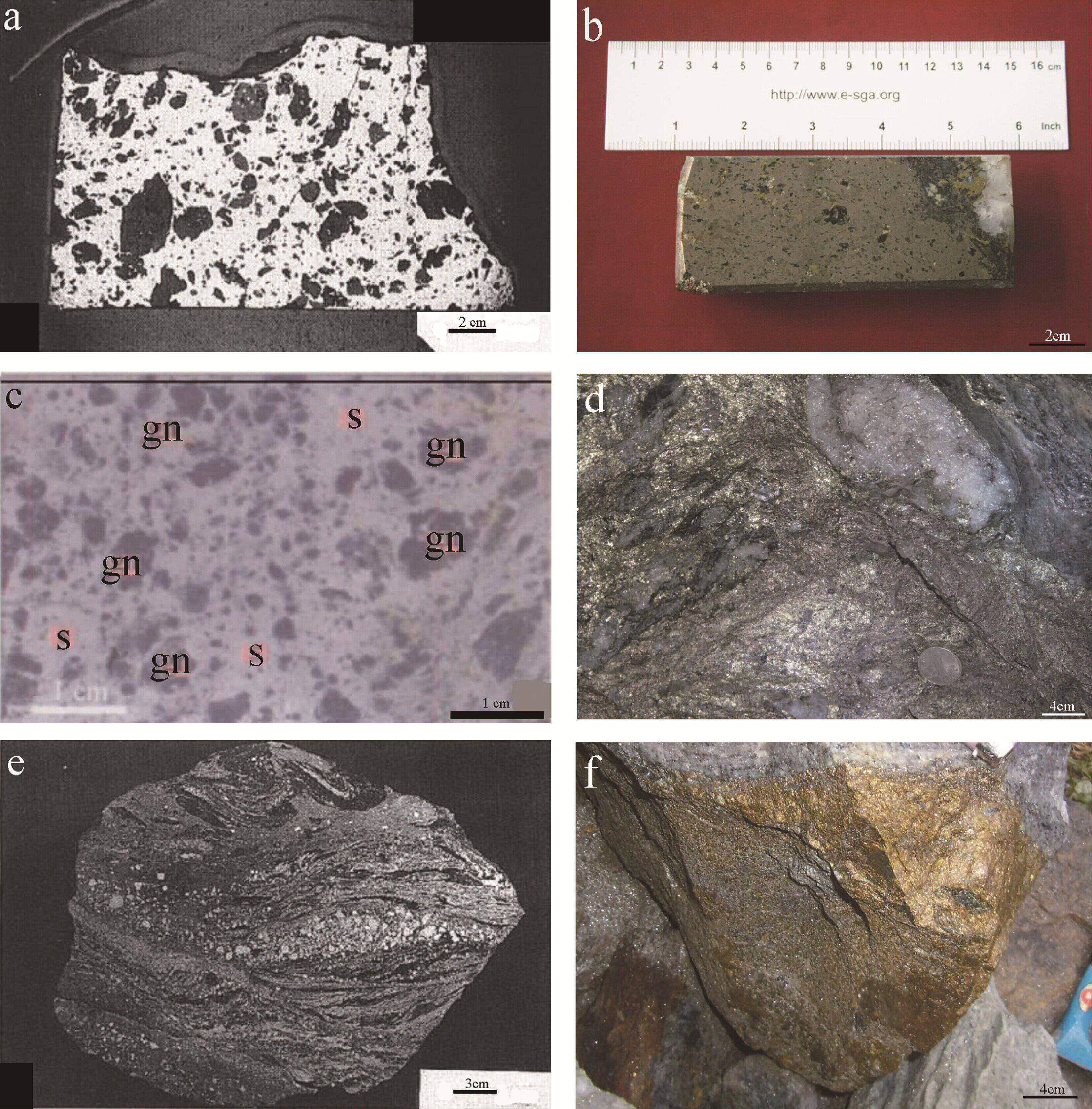

(2)块状富矿石中,普遍存在两类物性相反的物质:一类是韧性较强的硫化物,如,磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等;而另一类则是脆性较强的脉石矿物,如石英和围岩碎屑(片岩类)。这两类物质在矿石中相互关系(宏观上)是,硫化物矿物(磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等)组成的是矿石基质;而脉石矿物 (如石英)和围岩碎屑(片岩类)则呈大小不一的晶体或碎屑无定向的散布在硫化物基质中,并且晶体轮廓已圆滑,围岩碎屑已无棱角,显示出在构造作用下对容矿围岩的破坏、揉碾、溶蚀(或熔融)的特征。从显微结构特征以及能谱分析结果来看,在该类矿石硫化物基质中,同样普遍见有大量的,呈弥散状分布的,大部分直径<5 mm的铝硅酸盐等矿物颗粒。它们往往呈熔蚀-残留状产出,显示出局部部分溶蚀(或熔融)残留的结构构造特征。这些结构构造在与国外同类相似矿床中矿石的对比研究中发现,该类块状富矿石具有“Durchbewegung”(揉碾构造)的特征(图5),该矿石构造被业界认为是韧性剪切形成、演化过程中的产物。

-

(3)条带-脉状-团块状矿石或矿化是浸染状矿化和具揉碾构造特征块状富矿石之间的一种过渡类型的矿石或矿化,其矿物组成相似或相近,仅是在结构构造上的差异。它所表现出的矿石构造特征反映了矿质在短距离上的活化和迁移。

-

浸染状矿石或矿化反映出早期成矿或矿化的特征,它可以与早期韧性挤压变形阶段(印支期)之前的成矿构造背景(可能为元古宙具有拉张性质的大陆拉斑质玄武岩活动的被动大陆边缘)存在联系;条带—脉状—团块状矿石或矿化可以与早期韧性挤压变形阶段(印支期)的成矿条件有关;而具揉碾构造特征块状富矿石则与后期脆韧性伸展变形 (燕山期)阶段的成矿条件有关。

-

图5 里伍式铜矿块状富硫化物矿石构造与国内外相似矿床矿石的对比

-

a—澳大利亚新南威尔士州Shuttleton矿中,磁黄铁矿基质中含有角状和次圆形的、方向不定的粉砂岩碎块的Durchbewegt型矿石;b—黑牛洞铜矿床中的揉碾构造,呈浑圆状的脉石英和围岩角砾分布在重结晶的微细粒硫化物基质中;c—辽宁红透山富铜矿床中的揉碾构造,脉石(gn)碎块(黑色)分布在重结晶的微细粒硫化物基质(S);d—里伍富铜矿床中的揉碾构造,呈浑圆状的脉石英分布在重结晶的微细粒硫化物基质中;e —初期Durchbewegung结构,在挪威Joma矿中,互层的绿泥质粉砂岩和硅酸盐块状硫化物的破坏,显示出褶皱和层理,而硅酸盐总体上没有方向性;f—中咀富铜矿床中的揉碾构造,呈浑圆状的脉石英分布在重结晶的微细粒硫化物基质中

-

上述矿石结构构造的研究,特别是条带—脉状 —团块状矿石和具揉碾构造特征的块状富矿石的研究为构造成矿提供了重要的证据。

-

2.3 里伍式铜矿蚀变特征

-

矿体的围岩蚀变是成矿流体在成矿过程中的反映。不同的矿床类型其围岩蚀变的类型、特征等各不相同。里伍式铜矿有其自己的独特性。笔者将以黑牛洞矿床为例介绍如下:

-

该矿床矿体的围岩蚀变广泛发育。通过剖面、填图、探矿工程观察,初步查明热液蚀变在里伍岩群第三岩性段(Pt2l2 3)内,即矿体周围附近最强。热液产生的蚀变呈带状分布,主要受层间滑脱界面强变形带控制,大致顺岩层片理方向展布,局部与岩层片理呈小角度斜交,呈单条或群带分布(图6)。在纵向上表现为平行或交错叠置,横向具有明显的膨胀收缩及分支复合现象。蚀变带厚度变化极大,小到手标本尺度所见的厘米级条带,大可到数十米厚的含矿蚀变带。根据钻孔岩心观察,在顺层的蚀变带之间常见有陡立的热液石英电气石等脉体与顺层蚀变带连通,共同组成网络状的流体系统。在富硅的片状石英岩蚀变微弱或基本不发生蚀变。

-

自矿体向外蚀变作用的分带性不明显,蚀变受岩性差异影响小,但与矿化强度总体上呈现为正消长的关系较为清楚,近矿顶底板围岩蚀变强烈,普遍伴有星点状,局部为浸染状磁黄铁矿,偶见黄铜矿、闪锌矿。远矿部位围岩蚀变、矿化逐渐减弱,仅见有少量的磁黄铁矿。

-

蚀变类型主要有黑云母化、电气石化、斜长石化、硅化、绢云母化、绿泥石化等。根据野外及室内镜下观察,蚀变作用经历了早期黑云母化、斜长石化,中期电气石化、硅化到晚期绢云母化和绿泥石化的演变,成矿与中、晚期蚀变作用关系密切。近矿部位晚期强烈绢云母化、绿泥石化常使岩石发生明显褪色现象,岩石变得较松软,片理构造趋于消失,为重要近矿标志。

-

3 成矿地质作用分析

-

对里伍式铜矿所处的大地构造位置、区域构造特征、矿床地质特征等分析认为,该区域的成矿地质作用从老至新大致有以下几种类型:(1)火山-沉积成矿地质作用;(2)变形-变质成矿地质作用;(3) 岩浆侵入成矿地质作用(姚鹏,2012②)。

-

上述3种成矿地质作用所对应的成矿地质体分别为:(1)里伍岩群含矿变质岩系中的变火山岩(以下简称变火山岩);(2)环江浪穹隆翼部展布的韧性剪切-脆韧性滑脱复合带(以下简称韧性剪切滑脱带);(3)江浪穹隆北东部出露的新火山花岗岩体 (以下简称新火山花岗岩体)。

-

3.1 火山-沉积作用及其变火山岩

-

从里伍岩群含矿变质岩系中变火山岩的分布以及其原岩的恢复来看,火山-沉积地质作用主要表现在以下2个方面:

-

(1)以变火山熔岩——斜长角闪岩的形式存在:在里伍岩群中,普遍不同程度地分布,但相对集中出现于第三岩性段。它们主要呈层状、似层状或透镜状、扁豆状、条带状顺面理(或小角度斜交片理)产出,厚度从数厘米到20~30 m不等,长数米到近百米不等,厚度和长度变化均较大,呈薄夹层在岩层中常形成尖棱状或平卧褶皱,有的沿 S3片理剪切拉断成不连续的岩块。根据岩石结构构造研究可明显分为2种类型:①大部分呈致密块状,主要由细粒角闪石组成,含量可达80%~90%,斜长石含量少,无片理或片理不明显,与围岩(片岩类)主要呈明显的截然接触关系;②少部分具明显的片理构造,角闪石、斜长石结晶较粗大,角闪石含量 30%~70%,斜长石含量 20%~40%,明显沿片理面定向分布,与围岩(片岩类)之间呈渐变过渡关系。

-

(2)以变火山沉积岩——含残留火山尘(凝灰物质)的浸染状矿化二云石英片岩的形式存在:这套浸染状矿化变质岩大都发育在块状富矿体的顶、底板及其附近,属里伍岩群的第三岩性段。而残留的火山尘(凝灰物质)在该套变质岩中呈颗粒状填隙在变砂岩(二云石英片岩)中,在显微镜下显示火山凝灰质的特征(图7)。这与通过地球化学进行的原岩恢复研究是一致的(姚鹏,2012②)。

-

(3)火山(沉积)作用在形成时间上与成矿的关系。正如前所述,由于里伍岩群经受多期次的变形,且变质程度已达到绿片岩相—角闪岩相,因此,目前已无从地层古生物学来获取其中变基性火山 (沉积)岩形成时代的可能。这从前人和笔者的工作已得到证实。但根据前人的资料,在已对变基性火山岩(斜长角闪岩)进行的同位素定年研究中 ((K-Ar法,四川省地质矿产局,1991);(Sm-Nd全岩等时线法,宋鸿林等,1995①)),其原岩形成时代极有可能在中元古代(1674~1930 Ma),这表明火山 (沉积)作用发生的时限可能追索到中元古代,与地层(里伍岩群)形成的年龄(1437 Ma)是基本一致的。

-

但在成矿时间上与成矿的关系,要从两方面来进行讨论。一是对于富铜矿而言,通过矿体和矿石的结构、构造特征以及对富铜矿石黄铜矿 Re-Os定年(李同柱等,2017)和与富铜矿石有关的黑云母39Ar-40Ar同位素定年研究(马国桃等,2009)表明,富铜矿的形成时间为151~136 Ma,明显晚于里伍岩群,包括其中的变基性火山岩(斜长角闪岩),这说明富铜矿产生的成矿作用亦明显晚于火山(沉积) 作用。但另一方面,对贫铜矿(主要针对浸染状矿石)来说,由于贫铜矿的主要载体是浸染状矿石。从它与富铜矿之间的野外地质关系来看,浸染状矿石要早于富铜矿的形成,而且浸染状矿石明显与火山灰(尘)(前以述及)和斜长角闪岩有关,因此,火山(沉积)作用极有可能产生浸染状矿石。因此,从上分析可看出,火山(沉积)作用与成矿的关系可总结为:火山(沉积)作用首先形成了贫矿的矿源层,它为之后富铜矿的形成奠定了重要基础。

-

图6 黑牛洞矿床矿化蚀变带分布图

-

1—里伍岩群中段;2—里伍岩群上段;3—斜长角闪岩;4—矿体;5—蚀变带;6—片理产状;7—电位等值线;8—验证钻孔;9—充电点

-

图7 浸染状矿石中残留的火山凝灰质物质在显微镜下的表现

-

a—浸染状硫化物中残留的火山凝灰质物质,黑牛洞钻孔007-35-b5;b—浸染状—条带状矿石中残留的火山凝灰质物质与矿化的关系,黑牛洞钻孔007-35-b12;c—浸染状矿石硫化物与残留的火山凝灰质物质的关系,黑牛洞钻孔001-35-b5;d—浸染状矿石硫化物与残留的火山凝灰质物质的关系,黑牛洞钻孔007-35-b16.

-

3.2 江浪穹隆里伍岩群变形-变质成矿作用

-

里伍岩群经历了强烈构造变形变质,多期构造置换与变质作用相互交织,同步演变,互为产物,构造、变质序列均十分复杂。在前人对江浪穹隆里伍岩群构造样式、变形序列及变质作用研究成果的基础上(宋鸿林等,1995①;傅昭仁等,1997),结合笔者对黑牛洞、里伍、挖金沟等矿区的岩石及其硫化物及其矿石变形变质结构构造野外观察以及镜下显微构造研究,可将里伍岩群的地质成矿作用划分为以下几个阶段(成都理工大学,2007④;姚鹏, 2012②):(1)早期韧性挤压变形阶段;(2)后期脆韧性伸展变形阶段;(3)晚期新生代构造变形阶段。其中,前两阶段为重要构造变形-变质作用阶段,它们为里伍式富铜矿床的成矿富集提供了极为重要的成矿作用。

-

早期韧性挤压变形阶段:该阶段主要表现为紧闭褶皱、糜棱岩化、鞘褶皱、普遍的矿物生长线理等,反映强烈的地壳水平缩短。它为含矿岩系中硫化物的变形提供了重要的构造条件。

-

后期脆韧性伸展变形阶段:该阶段主要普遍发育顺层或顺层斜向滑动,以及滑脱构造。如在靠近滑脱面的上盘发育小型的不对称褶皱,开阔的小型不对称褶皱变形等,反映重力滑脱的动力学机制。这一脆韧性构造活动的叠加,压力陡然降低,极易使硫化物熔点下降,并可能发生局部熔融作用,从而形成具揉碾构造特征的团块状和块状富矿石。

-

到了晚期构造变形阶段,硫化物急剧减少,形成以脉石英为主的“石英(电气石)脉型矿石,构成里伍富铜矿的热液成矿期。该期是里伍富铜矿的成矿末期,热液矿物石英、电气石等大量出现,而硫化物大量减少,也预示着该阶段的成矿作用大为减弱,已到了成矿热液的末期。

-

3.3 新火山花岗岩体及岩浆侵入作用

-

江浪穹隆内,唯一能观察到的岩浆侵入作用及其产物,就是出露于江浪穹隆北东角的新火山花岗岩体。该岩体从平面上看,呈似椭圆形,长轴与围岩构造线一致,沿江浪穹隆的北东翼侵入于早奥陶世、二叠纪地层中,两者呈明显的侵入接触,与围岩接触面波状起伏,接触面均向北东倾斜,倾角一般为70°,面积约34 km2。

-

依据岩石中矿物组分和结构及矿物结晶程度、颗粒大小等特征,将岩体划分为2个相带:即边缘相和中心相,2 个相带为逐渐过渡关系。其中边缘相为似斑状黑云母花岗岩的基质,均由微粒—细粒的石英、微斜长石及更长石集合体组成,似斑晶由微斜长石及个别石英聚晶组成。中心相的似斑状黑云母花岗岩其基质为细粒—中粒,斑晶为粗粒的微斜长石。岩体接触带发育,外带由大理岩和角岩组成;内带由各类同化-混染岩组成。

-

该花岗岩的岩石化学成分具如下特征:SiO2含量为 68.10%~69.74%;(K2O+Na2O) 含量为 8.13%~8.65%,K2O/Na2O为0.52~0.57,为高钾钙碱性系列;Al2O3含量为 15.51%~15.78%,铝饱和指数 A/CNK 值为 0.94~0.98,具有高铝花岗岩的特点。另外,该花岗岩相容元素富集,不相容元素亏损;轻稀土富集,重稀土亏损,δEu 异常不明显。在 Nb-Y 和 Ta-Yb 判别图解投图结果显示,该花岗岩为同碰撞花岗岩。在(La/Yb)N-(Yb)N判别图解和Sr/Y-Y 判别图解投图中显示为高Sr低Yb的特征。

-

对采自所取样品位于新火山花岗岩体中心相,样品新鲜。通过典型的岩浆锆石精确测定其年龄为(181.2±1.4)Ma(马国桃等,2012),故岩体形成时代为早侏罗世,代表了花岗岩的结晶年龄,故将新火山花岗岩的形成年龄确定为(181.2±1.4)Ma,其形成时代为早侏罗世。

-

前人研究(颜丹平等,1994)认为,里伍式铜矿的形成,与新火山岩体有着密不可分的关系,认为富铜矿的形成与该岩体岩浆热液活动有关。通过以上对该岩体成岩时代的研究,该岩体形成时代为(181.2±1.4)Ma(早侏罗世),而富铜矿成矿的时代为 151~136.43 Ma。铜矿的形成与岩浆侵入时间延后近45~30 Ma。对于岩浆期后热液矿床,其成矿时间一般也就与岩浆侵入时间延后最长为5 Ma左右。由此表明,岩体与形成富铜矿之间没有必然的联系,这也得到了成矿物质来源研究的证实(见后)。

-

4 矿床成矿物质来源

-

4.1 铅同位素示踪

-

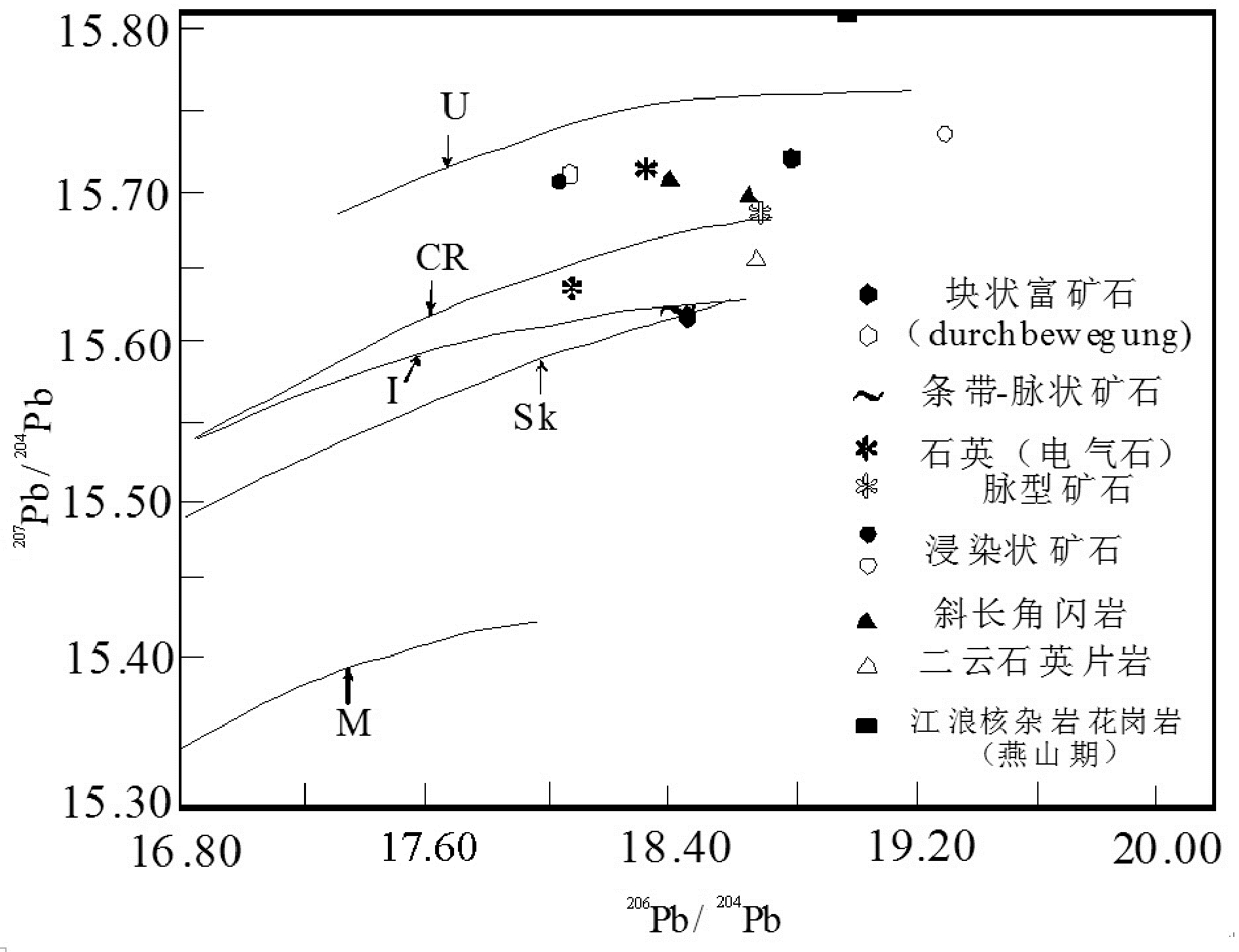

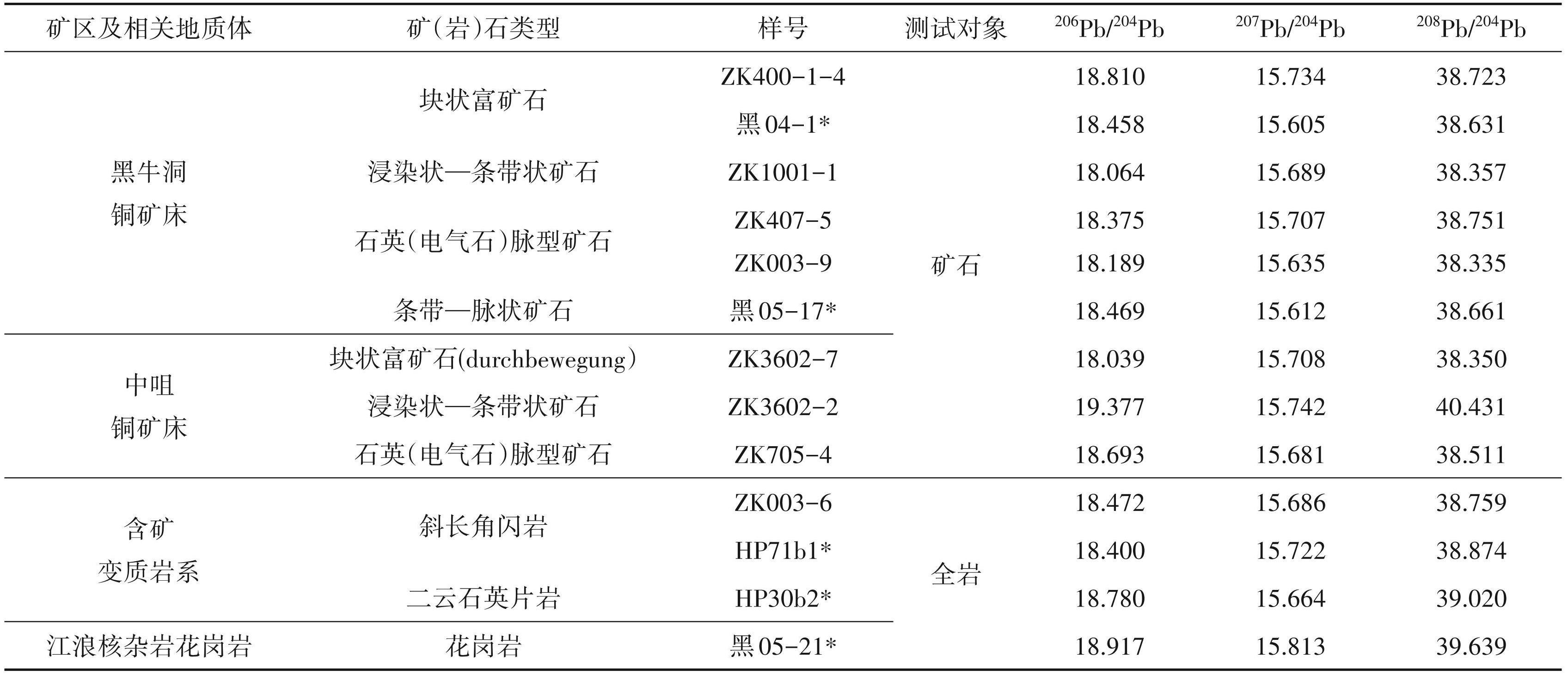

为了探讨里伍式铜矿的矿质来源,笔者对该类矿床不同类型的矿石以及相关地质体进行了铅同位素组成分析(表1)。其结果在图8中显示:块状富矿石与条带—脉状矿石具有极为相近的铅同位素组成,它们都集中分布于岛弧铅演化趋势线上,表明它们的矿质具有相同的来源,即来源于含矿岩系 (原岩)形成时的活动大陆边缘环境,也表明了块状富矿石的矿质很可能来源于反映火山沉积作用形成的层纹—条带状铜矿石。

-

另外,块状富矿石和条带—脉状铜矿石与含矿变质岩系的铅同位素组成范围亦相似,都趋于岛弧铅演化趋势线附近,表明了它们的铅源是大致相同的。

-

在图8 中还可看出,块状铜矿石和层纹状铜矿石的铅同位素组成与江浪变质穹隆核部的燕山期花岗岩差异较大(铅同位素组成反映了其铅来源于上地壳),反映出它们之间的铅源存在着明显的不同,表明块状富矿石和条带—脉状矿石的矿质来自于该花岗岩的可能性是非常小的。

-

4.2 稀土元素示踪

-

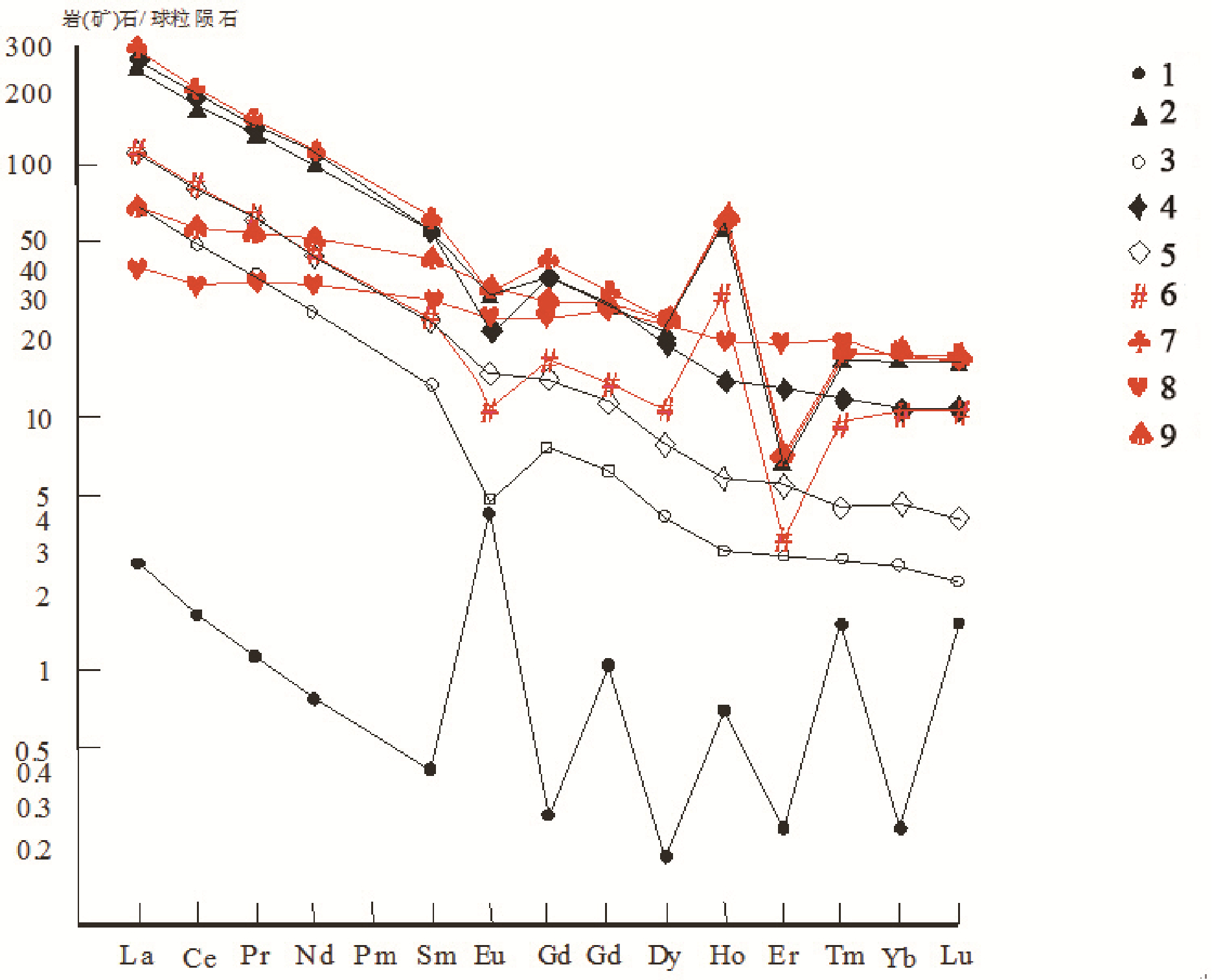

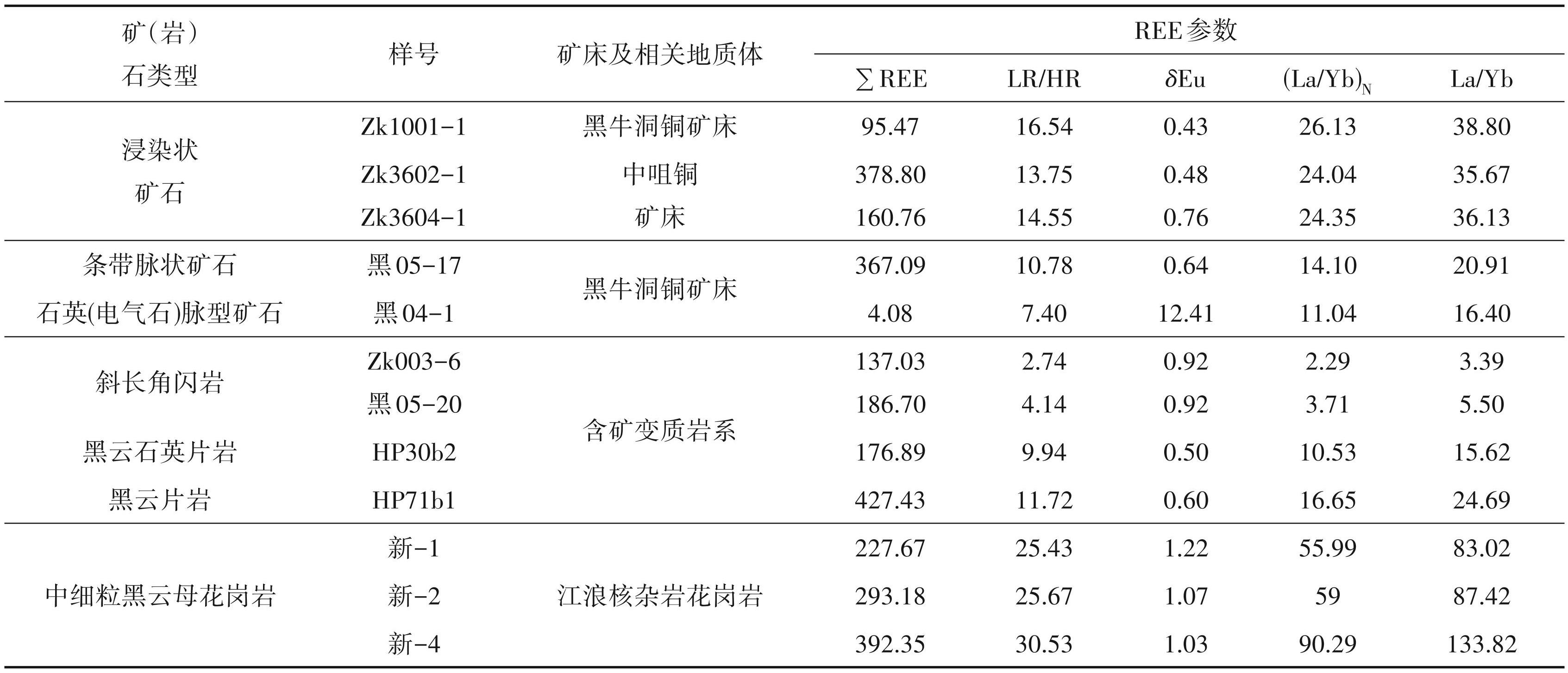

笔者测试了该类矿床主要类型的矿石及相关地质体的稀土元素含量,并计算出了主要的参数 (表2)。从绘制的稀土配分模式图(图9)和表2 可看出:

-

(1)含矿变质岩系中的黑云石英片岩、黑云片岩和斜长角闪岩的REE配分型式是相似的,均具有向右倾斜的,轻、重稀土比值大致相同,具弱的Eu负异常,表明火山作用与沉积作用密切。

-

(2)穹隆中的燕山期花岗岩的稀土配分为向右倾斜的具 Eu 正异常的曲线,且轻、重稀土的分馏程度明显大于含矿变质岩系及浸染状矿石、条带状矿石,反映出它们的差异性(图9),显示成矿作用与变质穹隆燕山期花岗岩侵入作用的关系不大。

-

图8 里伍式铜矿铅同位素组成图(据Doe、Zartman,1979)

-

U—上地壳铅演化曲线;I—岛弧铅演化曲线;M—地幔铅演化曲线; CR—开放体系演化曲线;SK—两阶段演化曲线(实心符号为黑牛洞铜矿床;空心符号为中咀铜矿床)

-

(3)矿床中的浸染状矿石、条带状矿石与所赋存含矿变质岩系中的黑云石英片岩、黑云片岩和斜长角闪岩等的REE配分型式是相似的(图9),即:它们平行展布,均具有弱的Eu负异常,且轻、重稀土的分馏程度相同。这反映出矿床中的浸染状、条带状矿石与含矿变质岩系更具亲缘性。

-

(4)石英(电气石)脉型矿石的REE配分型式不同于含矿变质岩系和变质穹隆燕山期花岗岩,它具有比较明显的Eu正异常的特征,反映出矿床在变质改造后期有流体的产生。

-

4.3 硫源与硫同位素特征

-

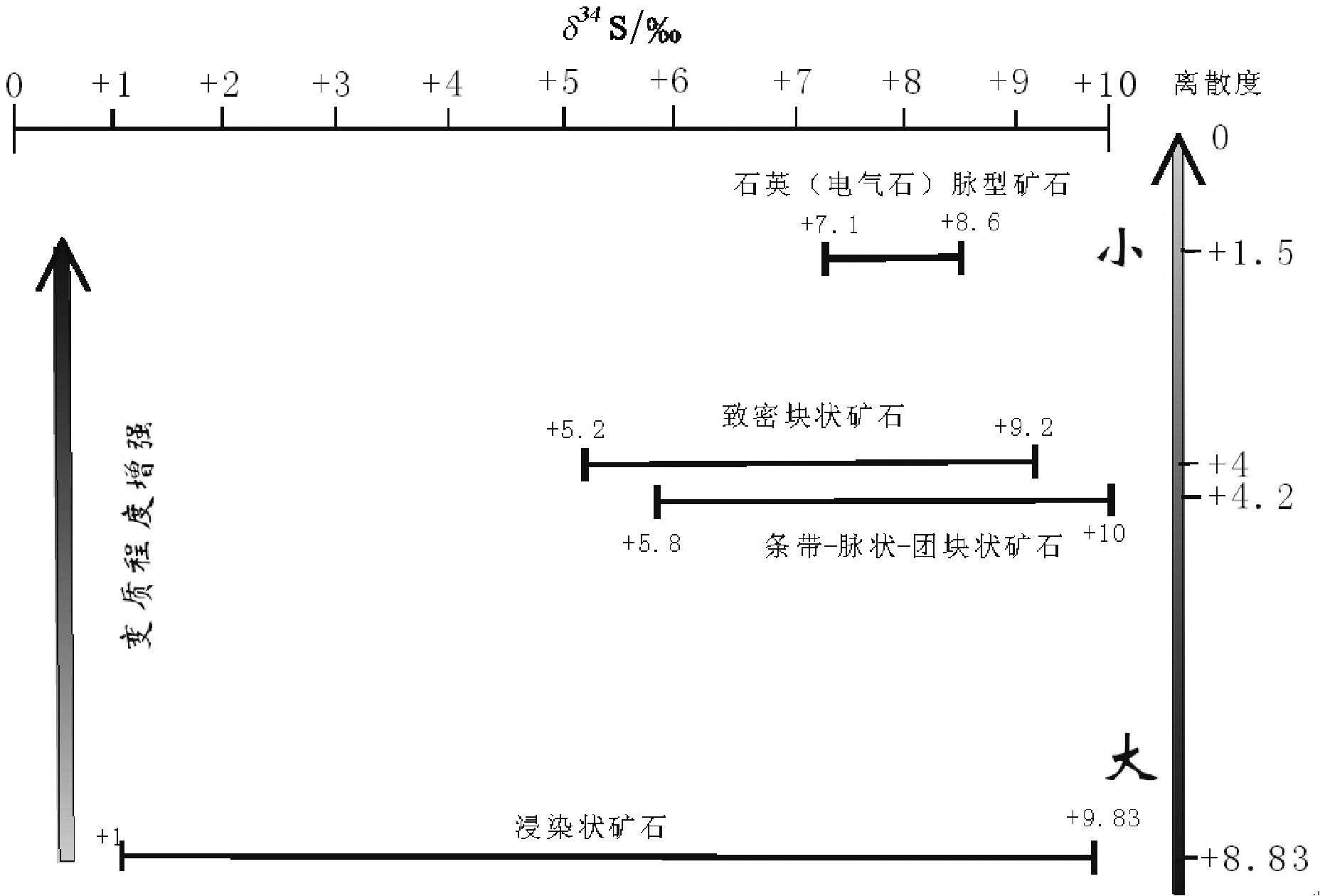

笔者对里伍矿床中不同类型的矿石进行了测试和统计,其结果显示,不同类型的矿石其硫化物的δ34S值变化范围及其程度是不同的(图10):(1)浸染状矿石,从+1‰~+9.83‰,离散度为+8.83;(2) 条带—脉状—团块状矿石,从+5.8‰~+10‰,离散度为+4.2;(3)致密块状矿石,从+5.2‰~+9.2‰,离散度为 +4;(4)石英脉型矿石,从 +7.1‰~+8.6‰,离散度为+1.5。

-

以上可明显看出:①浸染状矿石的 δ34S 值变化范围最大,这一宽范围的变化特征是与海相火山岩型铜矿床非常类似,这也恰好印证了上述在原岩恢复研究中所发现的火山物质;而条带—脉状—团块状矿石的 δ34S 值变化范围次之,且较浸染状矿石的变化范围明显收缩;致密块状矿石的 δ34S 值变化范围则再次收缩;最后,石英脉型矿石的δ34S值变化范围最窄;②各类型矿石的不同硫化物按其 δ34S 平均值大小顺序为黄铜矿(+7.7‰)>磁黄铁矿(+ 7.5‰)>闪锌矿(+5.54‰),为一异常顺序;③不同类型矿石同一种硫化物的硫同位素组成无明显差异,如磁黄铁矿 δ34S(平均):含矿变质岩系 (7.43‰);顺片理分布的浸染状、条带状矿石 (7.8‰);致密块状矿石(7.24‰),对黄铁矿亦然。这也显示出该类矿床硫源的一致性。

-

上述硫同位素组成特征可看出,该类矿床产于含矿沉积变质岩系的浸染状矿石中的硫很可能是来自于海水硫酸盐所含的重硫与海底火山活动自深部带来的原始均一硫的“混合源”。而条带—脉状—团块状矿石、致密块状矿石和石英(电气石)脉型矿石的硫同位素组成随着区域变质作用和成穹过程中的塑性流变和流体等变质改造成矿作用的依次进行逐渐呈现出均一化的趋势。这同时也反映出该类矿床的硫同位素组成是在火山作用的基础上,经后期成矿作用的改造逐渐呈现出均一化的过程。

-

注:*数据据姚鹏,2008,由中国科学院地质与地球物理研究所测定(2007);其余数据据姚鹏,2012②,由核工业地质研究所测定(2011)。

-

注:数据据姚鹏,2012②。

-

图9 里伍式铜矿主要类型矿石及含矿变质岩系REE配分型式对比(球粒陨石数据据Sun and McDonough,1989)

-

1 —石英(电气石)脉型矿石;2—条纹-脉状矿石;3~5—浸染状矿石; 6—黑云石英片岩;7—黑云片岩;8~9—斜长角闪岩

-

图10 里伍式铜矿床硫同位素组成图

-

4.4 硅源及硅同位素

-

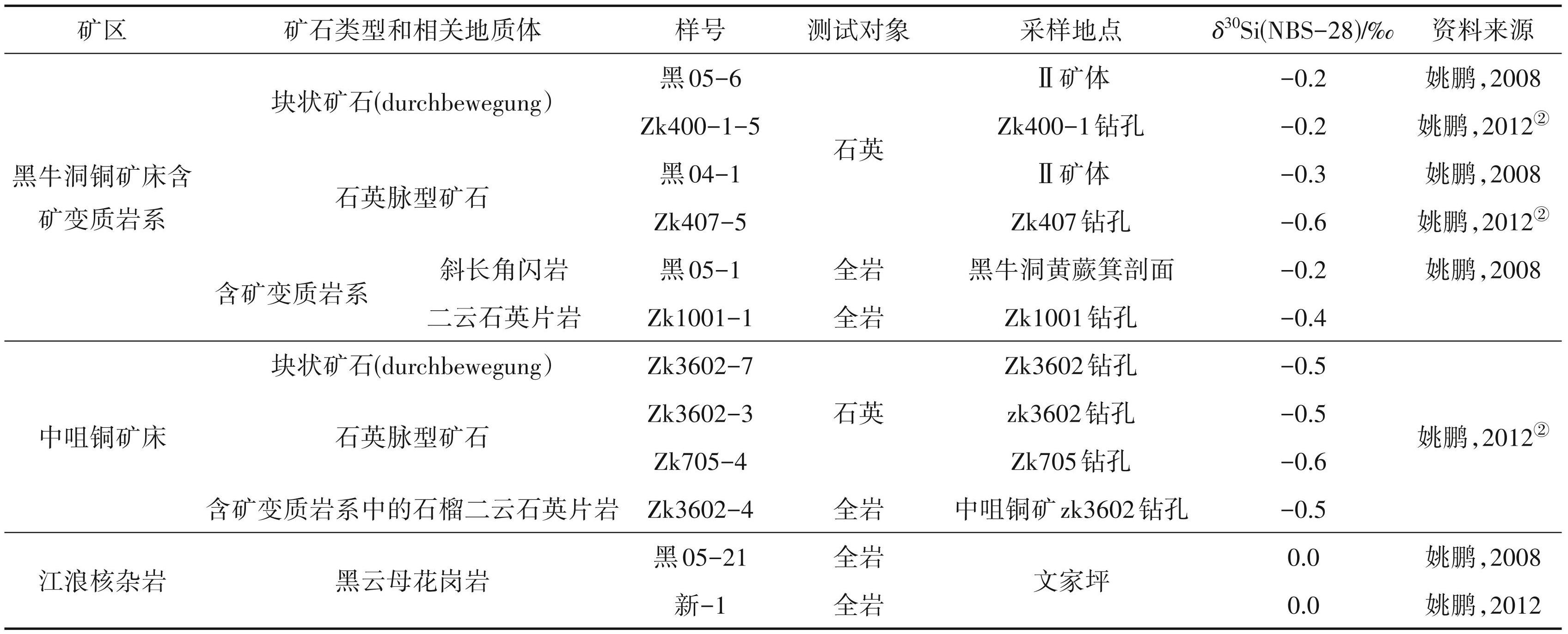

由于在不同的矿石类型以及含矿岩系中,广泛分布着石英和硅酸盐矿物,因此,它可以作为探讨矿床Si的来源。

-

本次研究,笔者对黑牛洞铜矿床以及中咀铜矿床不同矿石类型的石英及其相关岩石的硅同位素组成进行了分析,其结果表明,块状富矿石中石英的 δ30Si(‰)值与含矿变质岩系中的斜长角闪岩的 δ30Si(‰)值一致,均为-0.2,但与江浪变质穹隆核部的燕山期花岗岩(0. 0)有所不同(表3)。这可能暗示出矿床中的大部分 Si 质并非来源于燕山期花岗岩,而很可能来源于含矿变质岩系中的斜长角闪岩。也就是说,矿床中的 Si质与含矿岩系中的火山 (沉积)作用密切相关。

-

5 里伍式铜矿成矿作用分析

-

5.1 从成矿时间看成矿作用

-

前以述及,富铜矿成矿和定位的时间为 151~136.43 Ma(黄铜矿 Re-Os 法,黑云母39Ar-40Ar 法); 穹隆内的里伍岩群变沉积岩系以及所夹的变火山岩(斜长角闪岩)的形成时间为 1674~1437 Ma(四川省地质矿产局,1990;宋鸿林等,1995①);江浪穹隆形成过程中所产生的后期脆韧性滑脱构造作用的时间为143.4 Ma(成都理工大学,2007④);而出露于江浪穹隆北东部的新火山花岗岩体(代表岩浆侵入作用)的时间为(181.2±1.4)Ma。

-

由上可看出,富铜矿成矿的时间比矿源层—— 里伍岩群变火山-沉积岩系形成的时间晚了1537~1301 Ma,比出露于江浪穹隆北东部的新火山花岗岩体(亦是一个潜在的成矿地质体)的形成时间亦晚了45~30 Ma,而与江浪穹隆形成过程中所产生的后期脆韧性滑脱构造作用的时间相吻合。

-

5.2 从矿体赋存空间看成矿作用

-

从空间上看,里伍式铜矿可能的成矿地质体有:(1)组成江浪穹隆里伍岩群变火山-沉积岩系; (2)出露于江浪穹隆北东部的新火山花岗岩体;(3) 江浪穹隆形成过程中所产生的后期脆韧性滑脱构造带。

-

铜矿体与上述3个成矿地质体在空间上进行比较,无疑新火山花岗岩体最远,从平面上看,直线相距约 12.5 km,而且在勘探过程中,最深钻孔已达到 1100 m 左右,也没见到花岗岩体,而且蚀变趋弱。而铜矿体(包括浸染状的贫矿和块状的富矿)就产于里伍岩群变火山-沉积岩系中,而且富铜矿体就定位在里伍岩群变火山-沉积岩系中发育的后期脆韧性滑脱构造带内。无疑,从空间上看,里伍式富铜矿的成矿地质体亦应为组成江浪变质核杂岩的里伍岩群变火山-沉积岩系及其中发育的后期脆韧性滑脱构造带。

-

5.3 从成矿物质来源看成矿作用

-

前以述及,笔者已从铅同位素示踪、稀土元素配分组成、硫同位素特征和硅同位素及硅源等几个方面探讨了里伍式铜矿的成矿物质来源。结果表明,其成矿物质来自前寒武系里伍岩群的变火山-沉积岩系的可能性较大。因此,从成矿物质来源这一视角,其成矿作用为火山-沉积作用。

-

因此,通过成矿时间与成矿物质来源以及矿体赋存空间综合来看,里伍式铜矿的成矿地质体应为江浪穹隆里伍岩群变火山-沉积岩系及其中发育的后期脆韧性滑脱构造带,其相对应的成矿作用为火山-沉积作用和变形-变质作用。

-

6 矿床成因类型讨论

-

矿床类型的划分与归属,不仅具有矿床理论上的意义,而且对指导区域普查找矿具有重要实际意义。在以往的矿床分类中,考虑基本地质因素主要有:成矿地质构造环境、成矿位置、成矿作用、成矿条件、矿石矿物成分、化学成分、矿石建造、成矿温度和成矿压力等。20世纪60年代以来,成矿物质来源问题逐渐引起了许多矿床地质学家的重视并引进矿床分类中。应该肯定已有的矿床分类方案都不同程度地反映了矿床形成的因素、原因及其成矿的某些规律。对丰富矿床理论,指导普查勘探找矿都具有重大的意义。

-

注:样品由中国地质科学院矿床地质研究所测试,采用方法为SiF4法,分析仪器采用MAT-251 EM质谱仪,分析精密度:±0.1‰。

-

本研究在前人工作的基础上,以成矿地质背景研究为基础,重点研究矿床成矿地质作用及其与矿体在空间、时间和物源的关系,从而确定成矿地质作用和成矿地质体,以此依据来确定矿床类型。

-

通过以上矿床的成矿地质作用、矿床地质特征 (特别是矿石结构构造特征)、赋矿构造以及成矿物质来源、成矿机制等研究的基础上,笔者认为火山-沉积作用为富铜矿的形成提供了重要的成矿物质来源;而变形-变质作用是形成里伍式富铜矿的成矿作用。

-

因此,若仅考虑成矿地质作用及成矿地质体,里伍式富铜矿应为与大型韧性剪切带有关的矿床。若既考虑成矿地质作用及成矿地质体,也考虑成矿物质来源,里伍式富铜矿应视为具有火山成因硫化物矿床特征的与大型变形构造有关变质岩型矿床。

-

7 依据矿床类型探讨找矿方向

-

矿床成因类型的确定不仅对矿床学研究是非常有意义的,而且对实际找矿工作意义重大。这是因为,不同的矿床成因类型,其成矿控制因素是明显不同的。

-

根据以上对里伍式铜矿所赋存区域地质背景、地质构造演化特征以及成矿地质作用、成矿作用判断,里伍式铜矿的成因类型更趋向于具有火山成因硫化物矿床特征的与大型变形构造有关变质岩型矿床。为此,从其成矿、控矿因素分析,里伍式铜矿的成矿存在并具有以下规律性:

-

(1)从矿床的分布特征所揭示的控矿因素来看

-

一方面,矿床大都分布于中元古界里伍岩群第二、三岩性段内——一套在被动大陆边缘的基础上,由张性构造活动产生的具大陆拉斑玄武岩性质的基性岩浆活动并伴随沉积作用形成的“火山-陆屑含矿建造”。矿床受其控制明显。

-

另一方面,这些矿床同样亦受到成穹过程中后期构造的控制,表现在矿床往往局限在穹隆构造的转折端区域的早期韧性剪切与后期脆韧性滑脱的叠加部位。

-

(2)从成矿作用对成矿的贡献以及发生的时间、空间规律上看

-

火山-沉积、韧性剪切塑性流变和脆韧性滑脱,这三者是形成里伍式铜矿床不可缺少的成矿作用。火山-沉积为富铜矿带来了重要的矿源;剪切塑性流变使矿质发生活化、迁移;而脆韧性的滑脱使富矿最终形成和定位。因此,这三种成矿作用通过不同的时间,在同一地域进行叠合,构成了“三位一体”的叠加成矿模式。

-

无论从矿床的分布特征及成矿控制因素,还是从成矿作用发生的时间、空间规律上看,里伍铜矿的形成离不开由火山-沉积作用形成的“矿源层”,也离不开后期成穹过程中所发生的韧性挤压剪切和脆韧性构造滑脱的叠加。

-

因此,笔者认为找矿标志及方向为:(1)在江浪穹隆主片理产状发生转变的部位;(2)大量出现浸染状矿化或受到韧性变形的部位;(3)脆韧性构造发育的部位;(4)蚀变发育的地段,如黑云母化、硅化和绿帘石化等。

-

总之,里伍式铜矿的找矿方向,应是在江浪穹隆范围内,既要考虑“矿源层”,同时也要重视后期韧性剪切塑性流变和脆韧性滑脱构造,两者缺一不可。

-

8 结论

-

位于青藏高原东部边缘,并赋存、定位在由龙门山—锦屏山逆冲推覆带后缘的伸展拆离作用形成的江浪穹隆中的里伍式铜矿,在地质构造背景、成矿地质作用、成矿物质来源、成矿机制等方面研究的基础上,通过各成矿地质作用在时、空上与成矿地质体的关系,认为里伍式铜矿应为具有火山成因硫化物矿床特征的与大型变形构造有关的变质岩型矿床。这一认识在区域上,特别是在扬子地台西缘前寒武纪地层指导该类富铜矿床的找矿具有重要的实际意义。

-

致谢 本文是对里伍式铜矿成矿作用、矿床成因类型的一次尝试性总结研究。谨以此文庆祝裴老 100 华诞。同时,要感谢许多专家和学者对笔者研究工作中的指导和帮助;感谢二位审稿人提出的宝贵修改意见,使本文得以面世。

-

注释

-

① 宋鸿林,田竞亚,颜丹平.1995. 扬子地台西缘江浪变质核杂岩体变形变质作用及李伍式铜矿成矿模式[R].

-

② 姚鹏.2012. 全国危机矿山接替资源找矿项目——四川里伍铜矿、泸沽铁矿成矿规律总结研究报告[R]. 成都:中国地质调查局成都地质调查中心.

-

③ 四川省地质局 406地质队 .1976. 李伍矿区铜矿详细勘探地质报告[R].

-

④ 成都理工大学.2007. 里伍铜矿成因及找矿方向研究[R].

-

参考文献

-

Carstens C W. 1931. Die Kiesvorkommens in Porsangergebiet[J]. Norsk Geologisk Tidsskrift, 12: 171‒177

-

Foslie S. 1938. Discussion of lecture by Th. Vogt[J]. Norsk Geologisk Tidsskrift, 17: 214‒216

-

Green G R, Solomon M, Walshe J l. 1981. The formation of the volcanic-hostal massive sulphide ore deposits at Rosebery, Tasmania[J]. Economic Geology, 76: 304‒338.

-

Large R R. 1991. Australian VMS deposits——features, styles and exploration models[OL]. James Cook University, Townsville, Contributions to Economic Geology Research Unit Publication, 38: 116

-

Marshall B, Gilligan L B. 1989. Durchbewegung structure, piercement cusps, and piercement veins in massive sulfide deposits: Formation and interpretation[J]. Economic Geology, 84: 2311‒2319

-

Marshall B, Gilligan L B. 1993. Remobilization, syn-tectonic processes and massive sulphide deposits[J]. Ore Geology Reviews, 8: 39‒64

-

Ramdohr P. 1928. Uber den Mineralbestand und die Strukturen der Erze des Rammelsbergs[J]. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaontologie, Abteilung A, 57(2): 1013‒1068.

-

Sun S S, McDonough W F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society London Special Publications, 42(1): 313‒345.

-

Tomkins A G. 2007. Three mechanism of ore re-mobilization during amphibolite facies metamorphism at the montauban Zn-Pb-Au-Ag deposit[J]. Mineralium Deposita, 42: 627‒637.

-

Vokes F M. 1969. A review of the metamorphism of sulphide deposits[J]. Earth-Science Reviews, 5(2): 99‒143.

-

Vokes F M. 1971. Some aspects of the regional metamorphic mobilization of pre-existing sulphide deposits[J]. Mineralium Deposita, 6: 122‒129.

-

傅昭仁, 宋鸿林, 颜丹平. 1997. 扬子地台西缘江浪变质核杂岩结构及对成矿的控制[J]. 地质学报, 71(2): 113‒122.

-

顾连兴. 1999. 块状硫化物矿床研究进展评述[J]. 地质论评, 45(3): 265‒275.

-

黄崇轲. 2001. 中国铜矿床(下册)[M]. 北京: 地质出版社.

-

李朝阳. 2000. 中国铜矿主要类型特征及其成矿远景[M]. 北京: 地质出版社.

-

李同柱, 周清, 张慧华, 代堰锫, 李超, 沈战武, 马东. 2017. 四川西部里伍式富铜矿床黄铜矿Re-Os定年及其成矿意义[J]. 地质学报, 91(12): 2727‒2738.

-

刘连登. 1980. 变质矿床成因研究评述[J]. 吉林大学学报(地球科学版), (3): 45‒52.

-

刘连登, 朱永正, 戴仕炳. 1994. 金矿与韧性剪切带及叠加构造[M]// 张贻侠, 刘连登主编. 中国前寒武纪矿床和构造, 北京: 地震出版社, 39‒78.

-

马国桃, 汪名杰, 姚鹏, 李建忠, 祝向平, 陈敏华, 梁鲸. 2009. 四川九龙县黑牛洞富铜矿矿床黑云母40Ar-39Ar测年及其地质意义[J]. 地质学报, 83(5): 671‒679.

-

马国桃, 姚鹏, 马东方, 高大发, 汪名杰, 李建忠, 张慧华, 陈敏华, 梁鲸. 2012. 四川九龙新火山花岗岩体单颗粒锆石LA-ICP-MS U-Pb定年及其地质意义[J]. 沉积与特提斯地质, 32(4): 70‒75.

-

四川省地质矿产局. 1991. 四川区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.

-

宋铁和, 幸石川. 1990. 李伍铜矿床成因探讨[J]. 西南矿产地质, 4(4): 1‒4.

-

涂光炽. 1984. 中国层控矿床地球化学[M]. 北京: 科学出版社.

-

许志琴, 候立玮, 王宗秀, 傅小方, 黄明华. 1992. 中国松潘—甘孜造山带的造山过程[M]. 北京: 地质出版社.

-

颜丹平, 宋鸿林, 傅昭仁. 1994. 四川省九龙县江浪穹隆的变形变质作用与李伍铜矿控矿构造模式[J]. 矿床地质, (S1): 120‒121.

-

颜丹平, 宋鸿林, 傅昭仁. 1997. 扬子地台西缘江浪变质核杂岩的出露地壳剖面构造地层柱[J]. 现代地质, 1(3): 290‒297.

-

姚家栋. 1990. 试论李伍铜矿床成因[J]. 四川地质学报, 10(4): 251‒258.

-

姚鹏, 汪名杰, 李建忠, 祝向平. 2006. 四川里伍式富铜矿成矿特征及其形成机制初探[C]//第八届全国矿床会议论文集. 北京: 地质出版社, 284‒286.

-

姚鹏. 2008. 里伍式富铜矿床同位素示踪及其成矿地质意义[J]. 地球学报, 29(6): 691‒696.

-

郑明华. 1988. 成矿学导论[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 1‒332.

-

摘要

地处中国四川甘孜州九龙县与凉山州冕宁县接壤的雅砻江溿的里伍式铜矿,在大地构造上处于青藏高原东部边缘的龙门山—锦屏山逆冲推覆带后缘,由伸展拆离作用形成的江浪穹隆中。作为中国产于前寒武系铜矿之一的里伍式铜矿以其矿石的高品质而著称,并冠以“里伍式富铜矿”。但在矿床成因类型归属上一直存在争论:是属于火山成因块状硫化物矿床还是变形-变质矿床?本文概述了该类铜矿的地质构造背景和成矿地质作用。在此基础上,分析了矿床的成矿物质来源。最后,通过各成矿地质作用在时、空上与成矿地质体的关系,研判认为火山-沉积作用为铜矿的形成提供了重要的成矿物质来源,而变形-变质作用是形成里伍式铜矿的主要成矿作用。若仅考虑成矿地质作用及成矿地质体,里伍式铜矿应视为具有火山成因硫化物矿床特征的与大型变形构造有关的变质岩型矿床。研究成果对指导区域上该类富铜矿床的找矿具有重要的实际意义。

Abstract

The Liwu-type copper deposit, located at the junction of Jiulong County in Sichuan’s Garze Prefecture and Mianning County in Liangshan Prefecture, bordering the Yalong River, is structurally positioned at the eastern margin of the Tibetan Plateau, in the trailing edge of the Longmenshan-Jinping Mountain thrust nappe belt, formed within the Jianglang dome by extensional detachment. As one of the copper deposits in the Precambrian strata in China, the Liwu-type copper deposit is celebrated for its high-quality ore and is termed the “Liwo rich copper deposit. ” Nevertheless, there has been ongoing controversy regarding its deposit genesis type: is it a volcanic massive sulfide deposit or a deformation-metamorphic deposit? This article summarizes the geological structural background and metallogenic geological processes of this type of copper deposit. On this basis, the source of the ore-forming materials is analyzed. In the end, by assessing the relationship between various metallogenic geological processes in terms of time and space and the metallogenic geological body, it is judged that volcanogenic-sedimentary processes provided a significant source of ore-forming materials for the formation of the copper deposit, while deformation-metamorphism is the primary metallogenic process for the formation of the Liwutype copper deposit. Considering only the metallogenic geological processes and the metallogenic geological body, the Liwu-type copper deposit should be considered a metamorphic rock-type deposit associated with large-scale deformation structures, bearing the characteristics of volcanic genesis sulfide deposits. This holds important practical significance for guiding the exploration of this type of rich copper deposit in the region.

关键词

里伍式铜矿 ; 火山成因块状硫化物矿床 ; 变形-变质矿床