-

0 引言

-

冕宁泸沽铁矿区位于扬子地台西缘的康滇地轴,是中国重要的铁矿集区之一(黎荣国,1983;官定华,1998;范元建等,2014)。区域铁矿床主要分布在四川冕宁、登相营一带。区内的铁矿床(点)围绕泸沽花岗岩外接触带分布,矿体受层控作用明显,赋存于中元古界登相营群一套浅变质岩系中。矽卡岩化大理岩是铁矿床的主要围岩。

-

前人对其成因有不同的观点,一些学者认为其是与花岗岩有关的热液充填矿床、多因-多源叠加型铁矿床、沉积-变质-热液再造型矿床、与粗玄岩有关的海底火山热液交代型铁矿床以及接触交代型铁矿床(黎荣国,1983;何大伦,1987;魏富有, 1987;范元建等,2014)。本文拟在成矿构造背景研究的基础上,开展矿石结构构造特征、矿物学以及蚀变特征研究,结合岩石地球化学以及硅同位素研究,限定成岩成矿时代,进一步厘定泸沽式铁矿的成矿过程及矿床成因,丰富区域铁矿床成矿模型,为成矿规律的研究奠定基础。

-

1 泸沽式铁矿构造背景与矿床分布特征

-

1.1 大地构造特征

-

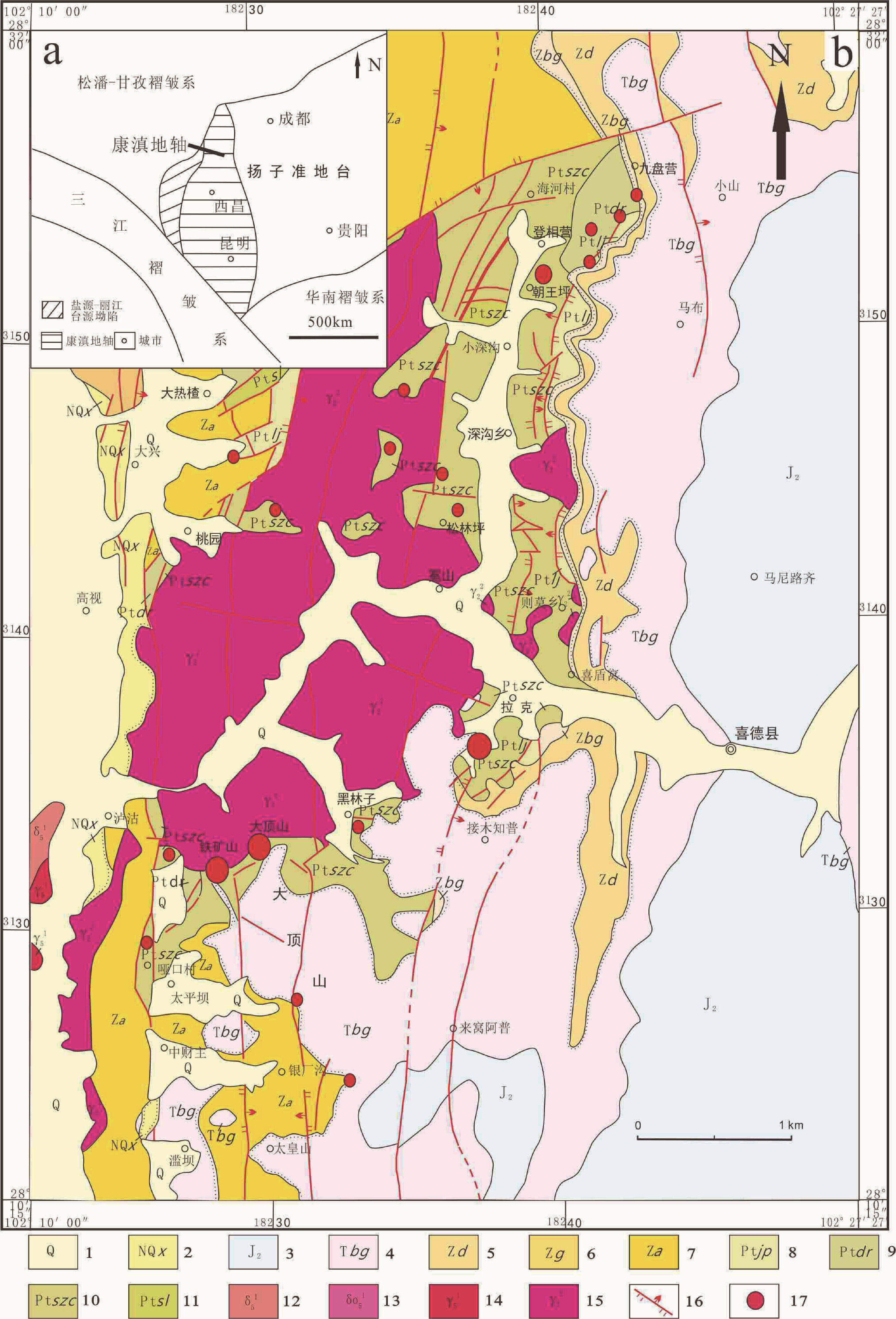

康滇地轴位于扬子地台西缘,是中国著名的一条经向构造带。它为一古基底隆起,以箐河—程海断裂与松潘—甘孜褶皱带相接,东以小江断裂与四川盆地相隔,北起四川康定,南到云南元谋,长 700 km,宽50~100 km,面积约6万km2。它是扬子地台上前震旦纪地层和岩浆岩出露最为广泛的地区之一。该构造单元北与一级单元松潘甘孜褶皱系相邻;西北侧与一级单元三江褶皱系间镶嵌着扬子准地台二级单元盐源丽江台缘凹陷为邻(图1a)。

-

在扬子地台西缘的基底问题上,传统的观点将其分为“双层基底”模式,即:下部太古宙的结晶基底和上部元古宙的褶皱基底。太古宙的结晶基底主要包括斜长角闪质混合岩、混合片麻岩和混合质黑云或角闪变粒岩,而元古宙的褶皱基底主要涉及会理群、登相营群和盐边群等元古宙的褶皱基底,两者构成了所谓的“双层基底”模式(四川省地质矿产局,1991;程裕淇,1994)。

-

前人根据不同岩群中火山岩的多寡、沉积相反映的构造环境等,将褶皱基底划分为优地槽型褶皱基底和冒地槽型褶皱基底。前者包括盐边群、盐井群等;后者包括会理群、峨边群和登相营群等。

-

1.2 矿区地质特征

-

矿区内地层从中元古界—新生界都有发育,但以中元古界为主,均分布于泸沽花岗岩(或泸沽复背斜)的四周(图1b),并且据目前的资料显示,区域铁矿和富铁矿床(点)均赋存其内。矿区地层的总厚度在 2 万 m 以上,其中中元古界浅变质岩系的总厚度约1.5万m,主要沿复背斜的轴部分布,并经受较复杂的变形、变质和多次的后期岩浆作用改造。震旦系明显受到基底构造格架的制约,主要分布于基底隆起区两侧的边缘坳陷带和隆起区内的坳陷区或断陷盆地中。

-

图1 泸沽铁矿区域大地构造位置示意图(a)及地层分布与泸沽花岗岩、矿床(点)的关系图(b,据四川省地矿局,2011①修改)

-

1—第四系;2—古近系—新近系普格达组;3—中侏罗统;4—三叠系白果湾组;5—上震旦统灯影组;6—上震旦统观音崖组;7—下震旦统;8— 前震旦系九盘营组;9—前震旦系大热渣组;10—前震旦系深沟组、则姑组朝王坪组;11—前震旦系松林坪组;12—三叠纪闪长岩;13—三叠纪石英闪长岩;14—二叠纪花岗岩;15—晚元古代花岗岩;16—断层及产状;17—热液型铁矿

-

中元古代登相营群地层分布于冕宁泸沽以北的地区,原称为会理群,其主要岩性为复理石、类复理石式火山-碎屑岩含铁建造(简称为火山-沉积含铁建造)。为一套活动大陆边缘沉积,变质程度为低绿片岩相,历史上经历了多期较强变形。根据岩性、岩相、旋回等,划分为 6 个组,自下而上为:松林坪组碎屑岩夹碳酸盐岩,深沟组石英岩、变质石英岩、千枚岩,则姑组千枚岩或变质火山岩,朝王坪组变质杂砂岩、粉砂质千枚岩,大热渣组碳酸盐岩,九盘营组变质碎屑岩。

-

矿区位于康滇地轴中段,紧临安宁河深大断裂带,历经元古宙以来的漫长构造运动,其褶皱、断裂构造均甚发育。在安宁河断裂以东,褶皱基底裸露于泸沽附近,呈复背斜产出。整个古生代上隆,无沉积。盖层褶皱简单,为宽阔的背向斜。近安宁河一带,不论基底岩系或盖层,断裂均特别发育。

-

区内断裂以走向断裂(主要是南北向)最为发育,且规模大,其次为横向断裂(包括北东、北西和东西向 3 组),二者常伴生。这些断裂分布较规则,成带出现,其性质和形态,严格受主断裂及所在构造位置的控制。

-

区内的岩浆侵入岩主要为泸沽花岗岩(γ2 2),出露于泸沽、冕山、后山、拉克一带(图2)。沿泸沽复背斜轴部褶断带侵位于登相营群(Pt2D)地层中,呈岩株状近南北向延伸,南北长 20 km,东西宽 2~15 km,面积约 180 km2,其上为上震旦统观音崖组沉积不整合覆盖,成岩时代为晋宁期。

-

1.3 主要矿床及分布

-

泸沽式铁矿实际上是由环绕泸沽花岗岩体分布并产于泸沽复背斜四周的——中元古代登相营群(Pt2D)的一套浅变质复理石、类复理石碎屑岩夹大理岩和火山岩建造中的一系列铁矿床(点)所组成。它是以铁矿山矿床、大顶山矿床为典型代表,同时还包括了拉克、朝王坪—登相营和松林坪等矿床(点)(图2)。这些铁矿床(点)受区域地层层位控制明显,均赋存于中元古界登相营群地层之中。矿体主要赋存于地层内部大理岩的顶、底部位外,还赋存于浅变质的火山-沉积岩以及各类矽卡岩和角岩中,表明某些矿床的形成可能与火山-沉积作用、热液交代作用等相关。

-

2 矿床地质特征

-

2.1 赋矿地层及岩性

-

矿区出露地层主要为中元古界登相营群 (Pt2D),自下至上分别为:九盘营组(Pt2jp3-1 ~Pt2jp3-3) 绢云千枚岩及石英砂岩,大热查组(Pt2dr)白云岩及结晶灰岩,朝王坪组(Pt2cw3-3-1~Pt2cw3-3-3)以及三叠系白果湾组(T3bg)石英砂岩及底砾岩。

-

2.2 矿体及矿石特征

-

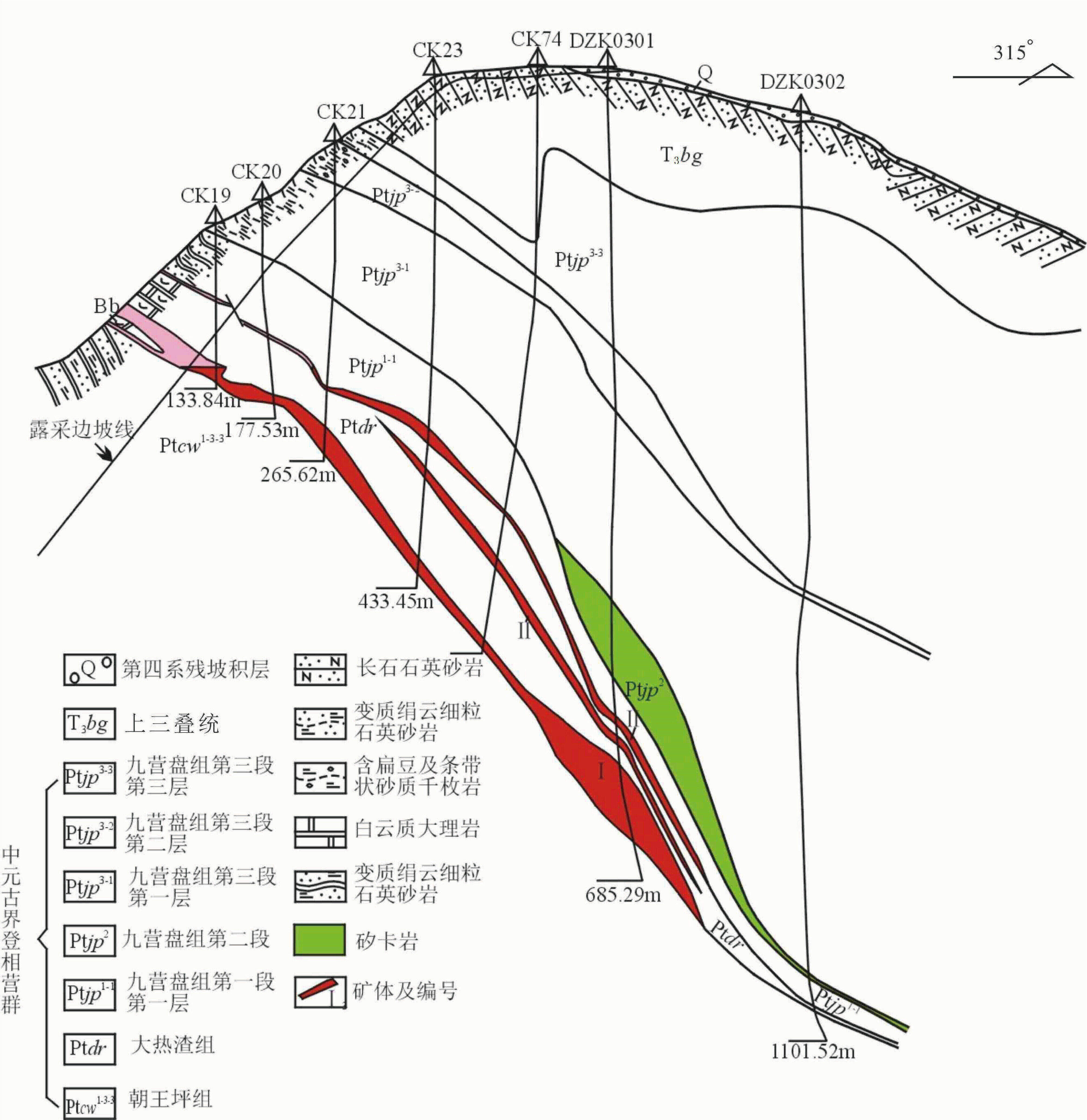

泸沽地区3个铁矿(大顶山、铁矿山、拉克铁矿) 均具有相似的成矿特征。矿区出露地层主要为中元古界登相营群(Pt2D)大理岩,与矿区北部的晋宁期花岗岩体呈现明显断层接触关系(图2),断层面产状为 167°∠87°,靠近断层处的花岗岩发生蚀变,岩体内部长石发生高岭土化;登相营群的白云质大理岩发生碎裂岩化,呈现为角砾岩、碎裂岩,被黑褐色的铁质所胶结。该断层的构造破碎带较宽,可达 60~80 m。

-

图2 铁矿山露天采场信手剖面图

-

大顶山一号矿体为致密块状磁铁矿,矿体与围岩呈断层接触关系。矿体底板与变质石英砂岩以断层相接触,变质砂岩碎裂岩化,较为破碎,破碎带宽度在20 m以上,其中见磁铁矿呈浸染状。变质砂岩的碎裂岩化表明,矿体底板断层具有正断层的活动历史。同时,沿着该断层,发育有摩擦镜面,断面附近见蛇纹石、石棉、滑石等矿物产出,矿物定向排列指示断层具有逆冲兼右行走滑的运动性质。综上,矿体底板断层具有早期正断、晚期逆冲的多期活动历史。矿体顶板同样以断层与围岩相接触,围岩为白云质大理岩,碎裂岩,可见局部磁铁矿矿化,呈浸染状,碎裂岩中多见蛇纹石化和滑石化,断层的牵引褶皱和R型节理指示断层性质为正断层。

-

矿体呈似层状、透镜状、不规则团块状以及豆荚状产出(图3)。含矿围岩较为复杂,分别为透镜状白云质大理岩底部与下部变质石英砂岩接触处,白云质大理岩顶部与上部变质绢云母石英砂岩接触处,变质绢云母石英砂岩以及矽卡岩。

-

图3 泸沽大顶山铁矿3号勘探线剖面图

-

高品位矿体多呈似层状产出,矿体形态和厚度随白云质大理岩的形态和厚度而变化,白云质大理岩增厚的部位,矿体也逐渐增厚(图3)。矿体与白云质大理岩的接触界线极不规则,一般呈港湾状。

-

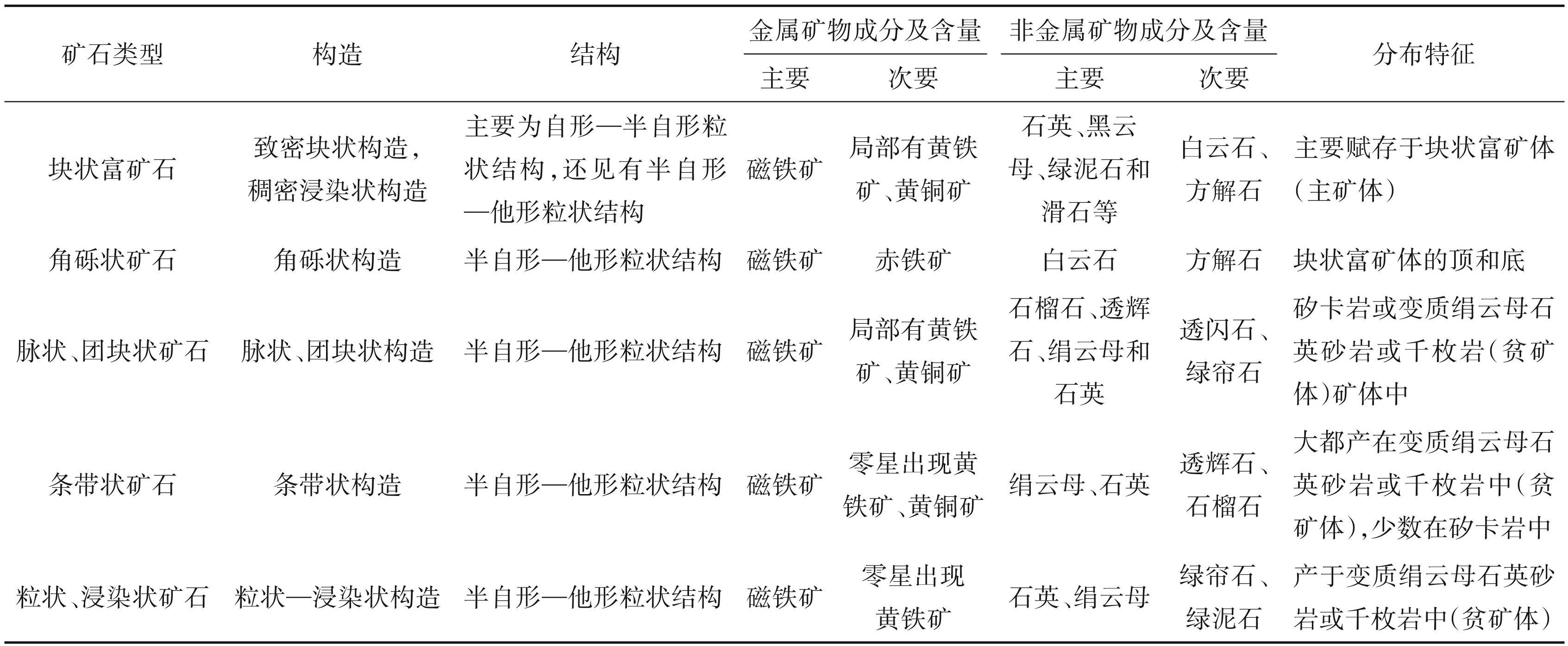

矿石类型主要有块状富矿石、角砾状矿石、脉状—团块状矿石、条带状矿石、粒状—浸染状矿石,具体特征见表1,图4。其中的块状富矿石、脉状— 团块状矿石是最主要的矿石类型,也是矿山开采的主要矿石类型。

-

(1)块状富矿石:钢灰黑色,致密块状。为大顶山矿床主矿体的最主要矿石类型。分布于主矿体的中部,即白云质大理岩及其与变质绢云母石英砂岩接触处。此种矿石的矿物成分主要为磁铁矿,占矿石的 90%~95%,脉石矿物甚少,主要为石英、黑云母、绿泥石及滑石等。矿石以致密块状为主,稠密浸染状次之,呈自形—他形粒状结构。本类型矿石绝大部分为平炉富铁矿,由此表明,该类型矿石很有可能为一种极富铁质的矿浆灌入而形成的。

-

(2)角砾状矿石:由磁铁矿、假象及半假象赤铁矿以及围岩角砾组成。亦为主矿体主要矿石类型之一,多分布于块状富矿石的顶底部位。矿石中角砾大部分为白云质大理岩,其大小不等,形状不规则,最大砾径可达 10 cm,最小为 0.5 mm,个别棱角明显。本类型矿石大部分为高炉富矿与平炉富矿,二者约各占一半,少部分为贫矿。

-

(3)脉状、团块状矿石:常见于块状富矿体顶板夕卡岩或变质石英砂岩中,呈不规则脉状或团块状产出。主要矿物为赤铁矿,假象赤铁矿或磁铁矿,三者约占 50% 左右,非金属矿物以绿泥石为主,少量绿色云母及石英,含一定量的泥质,矿石一般属高炉富矿或贫矿。脉石矿物随矿体所处围岩性质的不同而变化。在矽卡岩中为蛇纹石-方解石组合,在变质石英砂岩中为石英-黑云母-绿泥石组合。

-

(4)条带状矿石:该矿石主要产于变质绢云母石英砂岩、千枚岩或矽卡岩岩矿体中。主要金属矿物为磁铁矿,非金属矿物以石英、绢云母为主,矿石均为贫矿石。在变质绢云母石英砂岩或千枚岩中,磁铁矿组成的条带状矿石主要通过呈粒状、稠密浸染状磁铁矿演变而成,显示出条带状矿石与粒状、浸染状矿石呈逐渐过渡关系。

-

(5)粒状、浸染状矿石:仅产于千枚岩或变质绢云母石英砂岩中。磁铁矿呈颗粒状(大小为 3~7 mm),以浸染状沿片理分布。该类矿石离块状富矿体较远,但空间上,块状富矿体就产在粒状、浸染状磁铁矿化的千枚岩或变质绢云母石英砂岩中,表明两者的亲缘关系。

-

2.3 蚀变特征

-

矿体内含有形态极不规则的,大小不一的磁铁矿化、蛇纹石化白云质大理岩和磁铁矿化透闪石化白云质大理岩、滑石化白云质大理岩以及薄层变质石英砂岩的交代残留体。残留体大者长15 m,一般长 2~3 m,最小者直径仅 3~5 cm。近矿围岩蚀变发育,主要有蛇纹石化、绿泥石化、透闪石阳起石化、硅化和黄铁矿化等。

-

登相营群含铁建造,主要受火山-沉积作用控制,具有含贫矿层的特征,表现为条带状、浸染状一类的贫矿石,沿磁铁矿条带分布明显的绿泥石化和绿帘石化蚀变。

-

3 成矿地质作用分析

-

3.1 火山-沉积作用

-

根据对泸沽铁矿区大顶山矿床构造-地层剖面钻孔岩心的观察,综合认为泸沽富铁矿所赋存的中元古界登相营群为一套浅变质的含铁质(火山)-沉积建造,其证据如下:

-

(1)登相营群中见薄层状磁铁矿层与变质石英砂岩、千枚岩以及灰绿色、暗紫色火山物质互层纹层状沉积构造清晰可见。

-

(2)纹层中的磁铁矿粒度极为细小,肉眼无法看清其颗粒,暗示这种磁铁矿可能以胶体形式从水溶液里面沉积出来,与海相中酸性火山喷发有关。

-

图4 铁矿床矿石特征及野外露头特征

-

a—致密块状矿石中,磁铁矿呈自形—半自形粒状镶嵌产出,其中含有少量的硅酸盐矿物,光片(反射光),大顶山;b—致密块状矿石中,磁铁矿呈自形—半自形粒状镶嵌产出,其中含有少量的硅酸盐矿物,光片(反射光),大顶山;c—致密块状矿石构成的矿体,由粒径非常细小(约为 0. 01~0. 085 mm)的磁铁矿组成,坑道壁,大顶山;d—致密块状矿石,由粒径非常细小(约为0. 01~0. 085 mm)的磁铁矿组成,露头矿石,大顶山;e—磁铁矿呈不规则团块状、脉状、网脉状产于蛇纹石化大理岩中,野外露头,大顶山;f—磁铁矿呈不规则团块状、脉状、网脉状产于蛇纹石化大理岩中,野外露头,大顶山

-

(3)在拉克矿区可观察到登相营群变质石英砂岩中,颗粒状的磁铁矿以碎屑形式与石英碎屑颗粒共同形成斜层理,证明有一部分磁铁矿来源于陆源碎屑。中元古界时大气尚处于还原环境,使得该时期全球可沉积有鞍山式磁铁矿矿床。

-

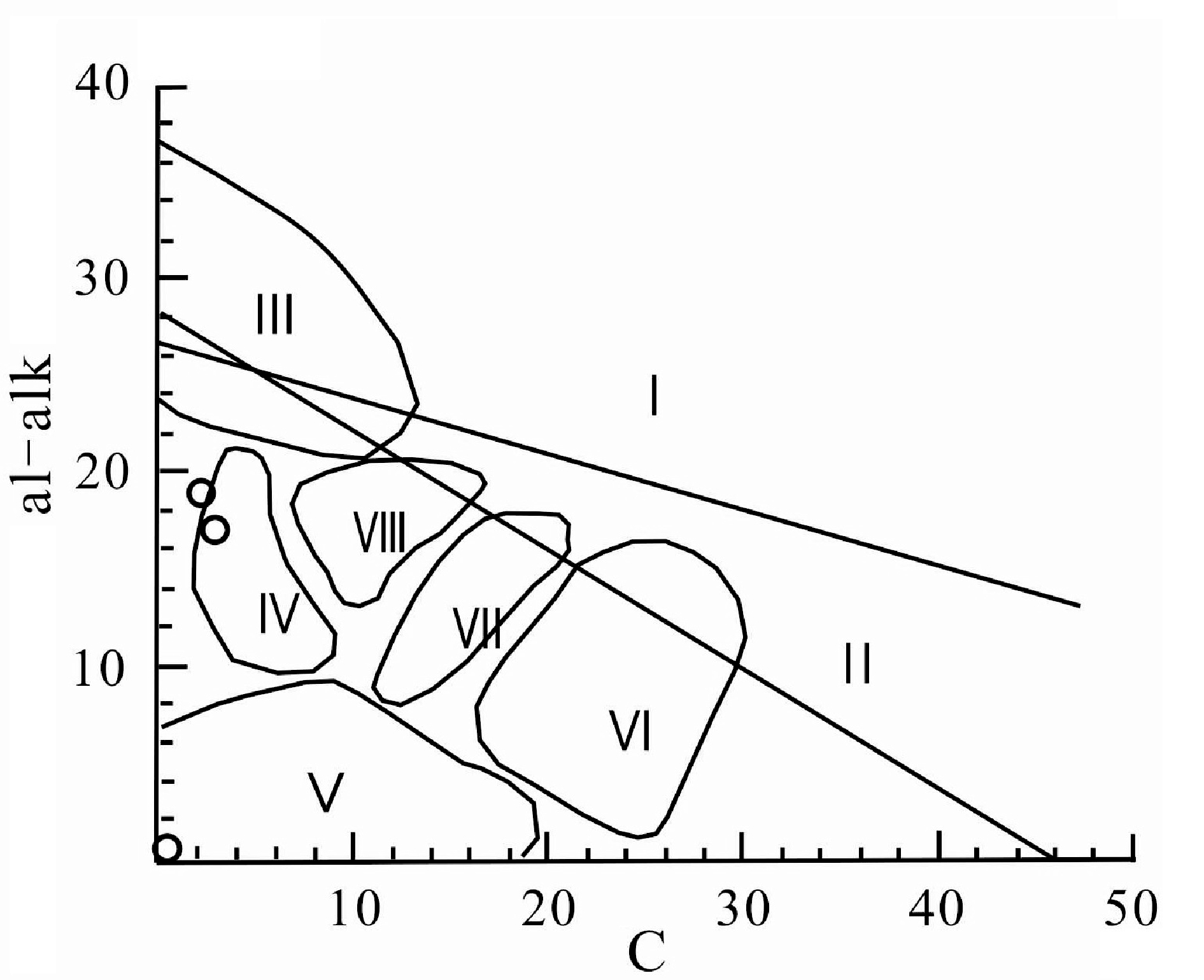

对含铁浅变质沉积建造(登相营群)的千枚岩、变砂岩进行原岩恢复,研究表明其成分绝大部分落入到黏土岩范围中,但有少部分落入到中酸性凝灰岩和细碧岩-玄武岩区中(图5),表明这类千枚岩和变砂岩的原岩极有可能为正常沉积岩中混入了少量火山物质,与在这套岩石中发育有绿泥石化和绿帘石化等蚀变特征相一致。因此,这套岩石的原岩可能为沉积岩-火山沉积岩类(图5)。这亦证明,与泸沽铁矿有关的含铁浅变质沉积建造可能为一套含铁火山-沉积岩建造。

-

图5 登相营群中含铁变质岩系的(al-alk)—C图解

-

Ⅰ—钙质泥灰岩;Ⅱ—白云质泥灰岩;;Ⅲ—黏土岩;Ⅳ—中酸性凝灰岩;Ⅴ—角斑岩;Ⅵ—细碧岩-玄武岩;Ⅶ—二长安山质凝灰岩;Ⅷ —英安质凝灰岩

-

3.2 岩浆侵入作用

-

泸沽花岗岩一般为灰白色黑云母花岗岩,中细粒、粗粒或斑状结构,块状构造。矿物组成以钾长石、石英为主,斜长石含量较少,暗色矿物主要为黑云母。副矿物主要为磁铁矿、锆石和磷灰石等。岩体从中心到边缘岩石内部矿物颗粒变小。钾长石含量减少,斜长石含量增大,黑云母含量减少,白云母和石英含量增高。岩体边缘和破碎带蚀变强烈,按发育程度依次为:电气石化、云英岩化、萤石化、绢云母化、黝帘石化等。

-

被花岗岩侵入的古元古界变质岩常产生不同程度的接触变质,按成因有热力变质和交代蚀变两类。

-

热力变质:在距矿体较近的范围内,碳盐岩变质为大理岩,副矿物多为镁橄榄石、透闪石、滑石、石榴石、透辉石等;砂泥质岩石形成各种角岩如:云母石英角岩、长英角岩等。副矿物多为红柱石、空晶石、堇青石等。

-

交代蚀变:分布在距矿体较远的外接触带。常沿断裂带及构造转折端交代碳酸盐岩(或含钙泥砂岩石),生成矽卡岩或钾长透辉角岩。矽卡岩主要为石榴石矽卡岩,符山石及透辉石矽卡岩次之。伴随矽卡岩化作用的矿化富集主要有铁和锡。如在铁矿山、大顶山、拉克,形成了具工业意义的富铁矿床,另外,在铁矿山、盐井沟、猴子崖等地,在矽卡岩、钾长透辉角岩、矽卡岩化大理岩中常有锡石的富集和钨的矿化。锡有时与磁铁矿伴生,有时单独产出,后者在盐井沟、猴子崖等地形成具工业意义的锡矿床。

-

4 样品、测试方法及结果

-

4.1 样品及处理分析方法

-

本研究在大顶山与铁矿山之间的盐井沟剖面上采集了一组 8 个样品,样品号分别为 YJGSr-1、 YJGSr-2、YJGSr-3、YJGSr-4、YJGSr-5、YJGSr-6、 YJGSr-7、YJGSr-8。全岩样品手工粗碎至 1~2 cm,挑选无蚀变、风化的新鲜颗粒约 100 g,由无污染碎样机粉碎至 200目缩分出 3份 5 g样品,在成都地质矿产研究所进行岩石化学主量元素分析,在中国科学院贵阳地球化学研究所和武汉地质矿产研究所分别进行微量元索分析、Sm-Nd同位素组成分析。

-

通过对成矿地质特征、矿石类型、热液蚀变与富铁矿之间关系分析研究的基础上,在大顶山铁矿床选择了由铁矿浆演化后期热液蚀变岩——绿泥石化、白云母化蚀变岩石中的结晶粗大的白云母进行40Ar/39Ar激光阶段加热法的定年测试。测试工作在北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室完成。

-

4.2 岩石地球化学特征

-

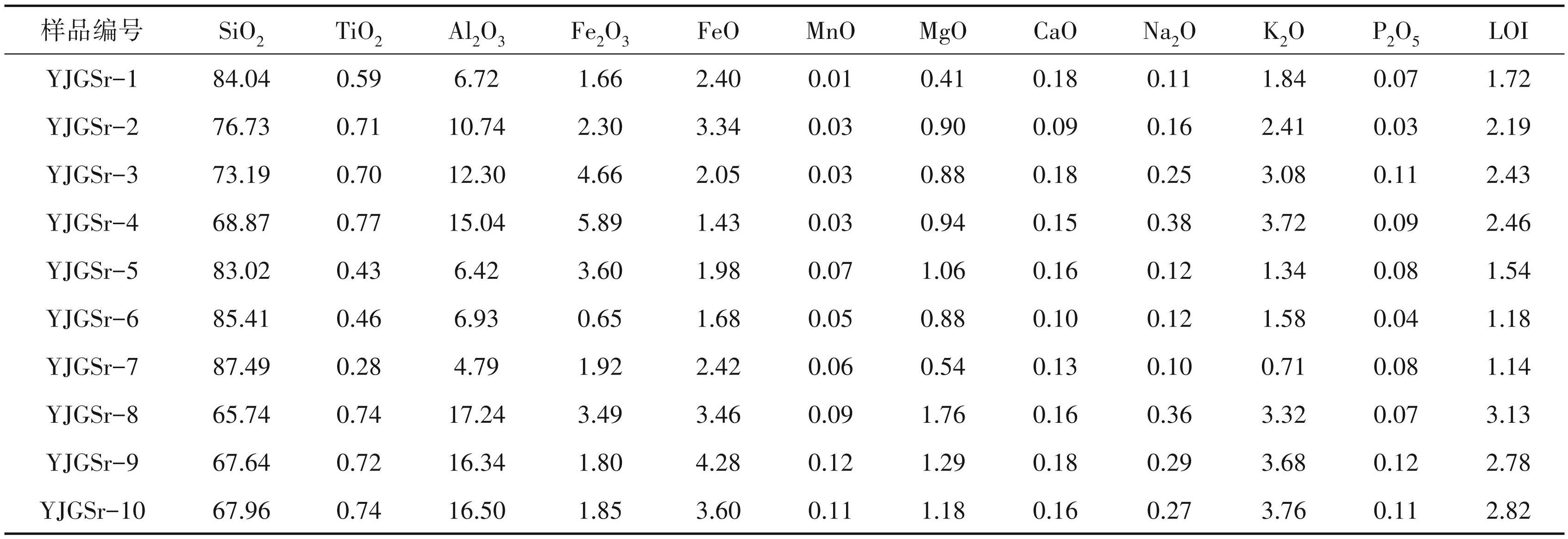

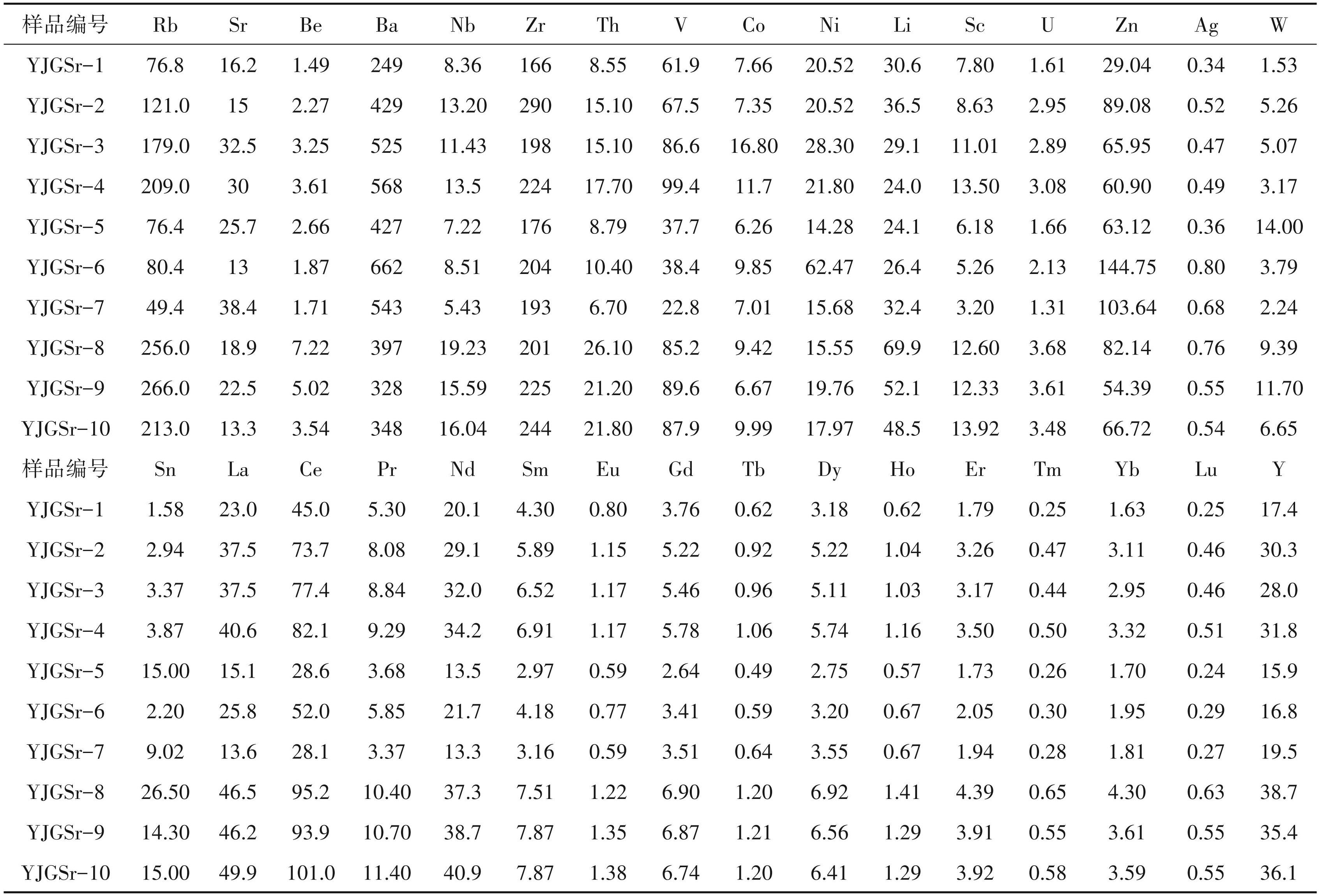

在登相营群分布区的大顶山盐井沟剖面采集具代表性10个浅变质岩的样品,岩性主要为变砂岩和千枚岩,其主要的化学成分为:SiO2 65.74%~84. 04%,Al2O3 4.79%~17.24%,FeO+Fe2O3 2.33%~7.32%, MgO 0.41%~1.76%, Na2O 2.65%~3. 05%,K2O 0.66%~1.22%,化学分析结果见表2,表3。

-

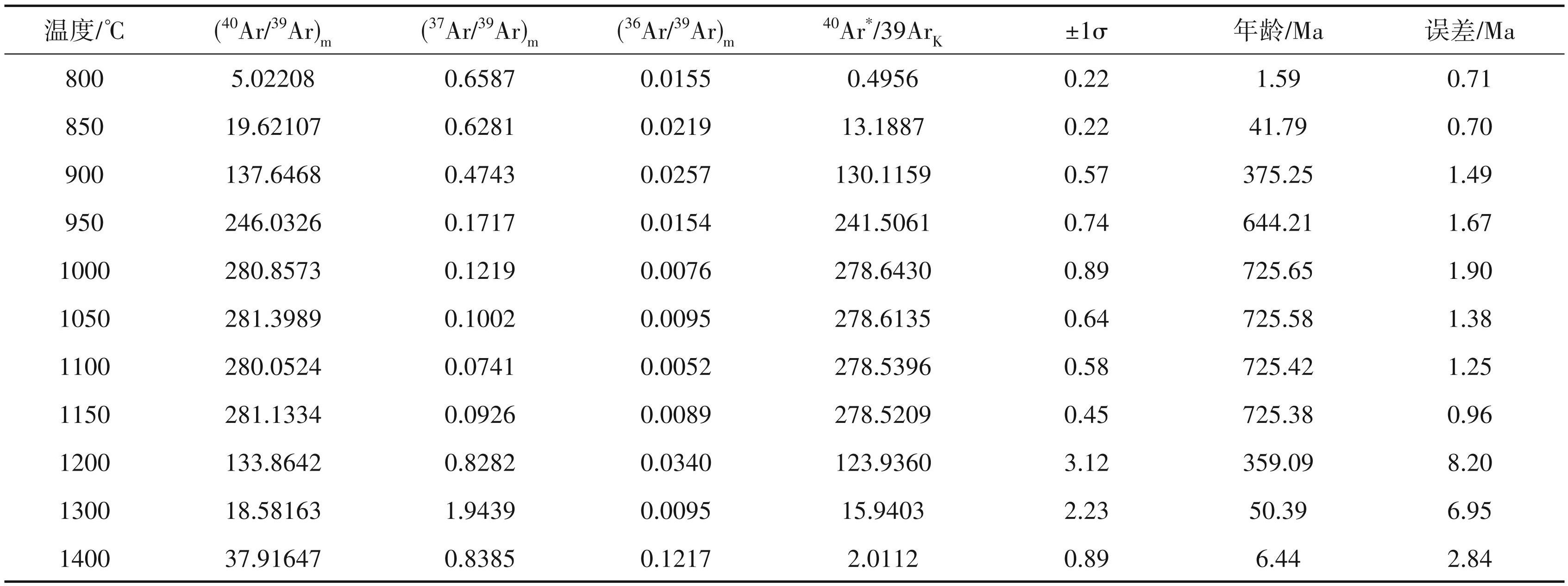

4.3 40Ar/39Ar同位素年龄

-

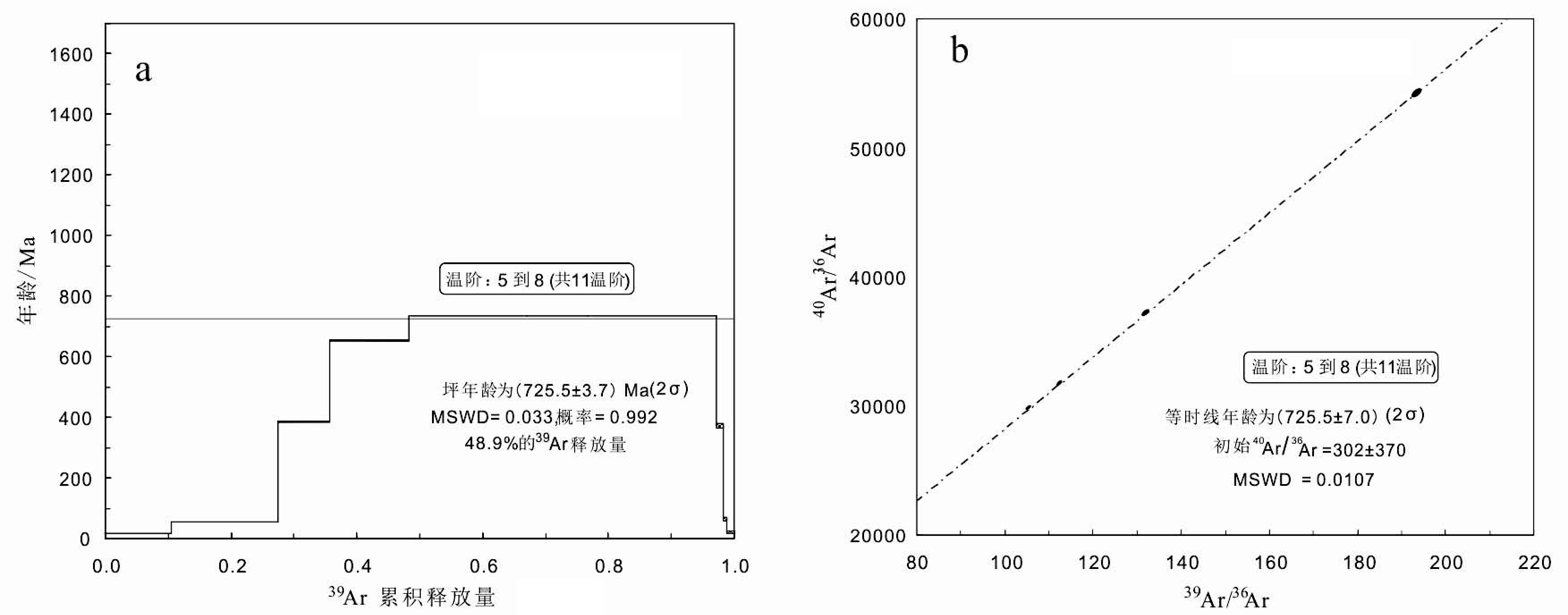

大顶山铁矿后期蚀变白云母的阶段加热40Ar-39Ar 同位素分析结果见表4,相应的表观年龄谱、等时线年龄如图7a、b 所示。在 800~1400℃ 温度范围内对样品进行了 11 个阶段的释热分析。样品在高温释热阶段(1000~1150℃)构成的坪年龄为(725.5±3.7)Ma(图6a),对应了 48.9% 的39Ar 释放量,相应的36Ar/40Ar-39Ar/40Ar 的等时线年龄为 (724.5±7. 0)Ma(MSWD=0. 0107),40Ar/36Ar 初始值为(302±370)(图6b)。

-

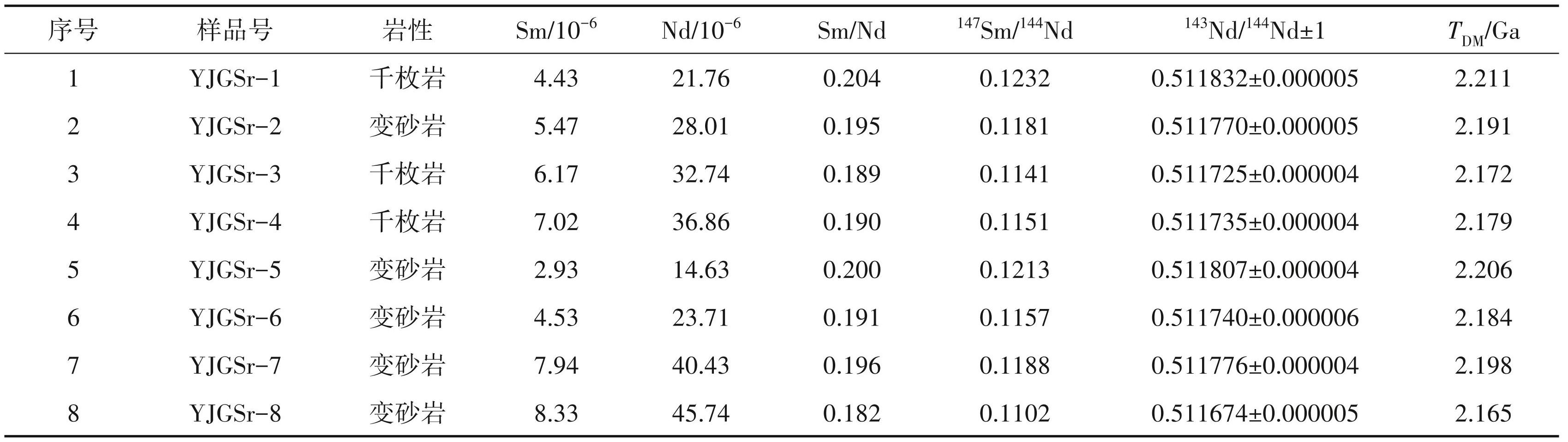

4.4 Sm-Nd同位素年龄

-

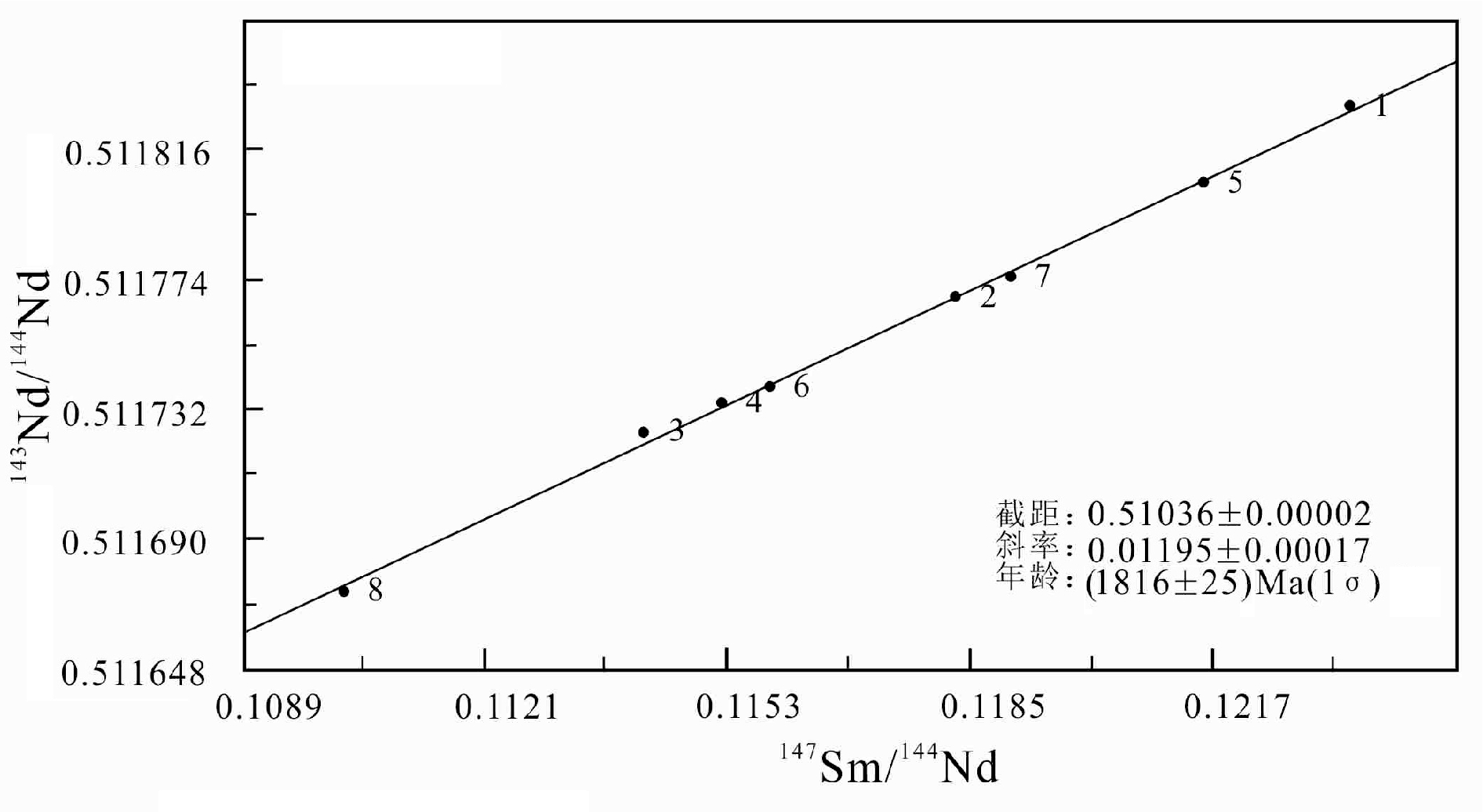

对登相营群盐井沟剖面8个样品的Sm-Nd分析结果和等时线年龄见表5和图6,从中可知,登相营群浅变质沉积岩系(千枚岩、变砂岩)具非常一致的 Sm-Nd 同位素组成。Sm 和 Nd 含量均较较低,分别为 4.43×106~8.333×106 和 14.63×106~45.74×106, 147Sm/144Nd 变化范围为 0.1102~0.1232,143Nd/144Nd 为0.511674~0.511832。在Sm-Nd同位素图解中, 8 件样品能拟合成一条很好的直线(图7)。泸沽铁矿登相营群构筑的等时线对应的年龄为(1816±25) Ma,对应的截距(143Nd/144Nd)i为0.51036±0. 00002。

-

注:TDM=1/λIn{1+[(143Nd/144Nd)样品-0.51315]/[(147Sm/144Nd)样品-0.2137]。

-

图6 泸沽式铁矿大顶山矿床白云母40Ar-39Ar阶段升温年龄谱图(a)及等时线图(b)

-

5 矿床成因分析

-

5.1 成矿物质来源

-

为了研究地层的含矿性,此次对登相营群浅变质(火山)-沉积岩系的主要岩石做了微量元素分析。Li、Be、Nb、Zn、Ag、W、Sn、Fe 等与成矿有关的 8 个微量元素,与陆壳(Tomkeieff et al.,1983)相比,富集系数均大于 1。尤其是 W、Sn 成矿元素富集系数分别达到陆壳的 6.66 倍和 3.95 倍,主要成矿元素 Fe富集系数亦达到 1.36倍。而对另一可能成矿来源地质体——泸沽花岗岩的微量元素分析,发现 Li、Be、Nb、Ta、Ag、W、Sn 等 7 个微量元素,与陆壳 (Tomkeieff et al.,1983)相比,富集系数大于1,其余元素均小于 1,成矿元素 W 和 Sn富集系数分别为陆壳的15.25倍和5.30倍,但是主要成矿元素Fe富集系数亦仅为0.23倍。

-

以上研究表明,中元古界登相营群的含矿性与晋宁期泸沽花岗岩体的含矿性相比,无论从成矿元素的种类,还是成矿元素的富集程度,两者相差不大,而且对钨、锡的成矿均有利。但对于铁元素来说,泸沽花岗岩体的含量非常低,与陆壳(Tomkeieff et al.,1983)相比,其富集系数小于1,仅为0.23倍,不可能成为泸沽铁矿的物源。而登相营群铁的含量与之相比要高得多,与陆壳(Tomkeieff et al., 1983)相比,其富集系数达到1.36倍,它更可能成为泸沽式富铁矿的“矿源层”。

-

5.2 成岩成矿年代学

-

在Sm-Nd同位素图解中,泸沽铁矿登相营群样品能拟合成一条很好的直线(图7),等时线年龄为 (1816±25)Ma,对应的截距(143Nd/144Nd)i为0.51036± 0. 00002。

-

图7 泸沽铁矿登相营群Sm-Nd同位素等时线图

-

登相营群的样品测得的 Nd 模式年龄(TDM)为 2165~2211 Ma,平均模式年龄 2188.3 Ma,代表了这些浅变质岩源区的平均地壳存留年龄(研究报告)。对全球各个时代沉积岩的Sm-Nd同位素组成研究结果表明,几乎所有样品的沉积时代均小于其 Nd模式年龄,除少数古太古代沉积岩的沉积时代与其 Nd 模式年龄较接近外(Q'Nions et al.,1983; Allegre and Rousseau,1984;DePaolo,1988)。因此,上述登相营群 8 个样品的 Nd 模式年龄限定了登相营群地层的下限年龄应小于 2188.3 Ma。因为从理论和实际两方面都表明地层的沉积年龄不可能超过其Nd模式年龄。

-

泸沽花岗岩位于扬子地台西缘的康滇地区,呈近南北向展布的中酸性岩浆岩带的北段。从该中酸性岩浆岩带中其他岩体所测得同位素年龄值来看。该岩带中岩体的同位素年龄值大都为 700~900 Ma(SHRIMP 锆石 U-Pb 法和全岩 Rb-Sr 等时线法),而且主要集中在 857~798 Ma,因此被众多学者认为是新元古代(晋宁期)岩浆活动的产物。而泸沽花岗岩作为该岩带的一个重要成员,首先它也应是这一岩浆活动的产物,其次,本文用SHRIMP锆石U-Pb法精确测定的年龄值为(822.4±5.4)Ma,亦在该岩带其他岩体所测年龄值 857~798 Ma 范围内,尤其是与该岩带同一类型花岗岩(S 型花岗岩) ——摩挲营花岗岩的年龄值几乎完全一致,因此表明泸沽花岗岩与该岩浆岩带中的其他岩体一样,亦是新元古代(晋宁期)岩浆活动的产物。

-

选择铁矿浆演化后期的热液蚀变岩-绿泥石化、白云母化蚀变岩中的晶型较大的白云母进行40Ar/39Ar 同位素测年,得到的坪年龄为(725.5± 3.7)Ma(图6),等时线年龄为(725.4±7)Ma,二者非常近似,其值与泸沽花岗岩(年龄值822.4±5.4 Ma, 39Ar-40Ar年龄)年龄滞后。这正说明,重熔形成的铁矿浆是重熔花岗岩熔浆熔离后形成的。

-

上述资料表明,富铁矿成矿的时间对于矿源层,即成矿地质体——登相营群浅变质(火山)-沉积岩系形成的时间晚了 1091 Ma;对于泸沽花岗岩体(亦是一个潜在的成矿地质体)的形成时间仅晚了 97 Ma。因此,富铁矿成矿的时间与泸沽花岗岩体的形成时间更接近。通过成矿时间与成矿物质来源相结合的研究,推断泸沽富铁矿的成矿地质体应为登相营群浅变质(火山)-沉积岩系以及后来侵入其中的泸沽花岗岩体(李鹏等,2019;喻军敏等, 2020)。

-

5.3 矿床成因

-

综上所述,与泸沽式富铁矿成矿有关的地质体有:(1)富铁矿体所赋存的登相营群(火山)-沉积浅变质岩系;(2)侵入变质岩系中的泸沽花岗岩体; (3)富铁矿最终定位其中的正断层系统。

-

富铁矿体与上述 3 个成矿地质体的关系表明,富铁矿最终定位其中的正断层系统虽然离富铁矿最近,但从成矿物源、成矿时间来看并不吻合,仅仅是富铁矿的赋存场所和通道。登相营群(火山)-沉积浅变质岩系是矿床最重要的成矿地质体,富铁矿不仅赋存于其中,而且富铁矿的成矿物质也来源于其中,但富铁矿的成矿作用发生时间延后了291.6~1013.6 Ma,成岩年龄与成矿年龄不一致。而泸沽花岗岩体与富铁矿的空间位置相对较远,但从泸沽式铁矿的分布特征来看,应该与该岩体空间上存在一定的内在联系,况且富矿体的成矿年龄与泸沽花岗岩体的成岩年龄较为接近(前述),可以将其形成岩浆的深(重)熔作用视为成矿作用。

-

因此,从成矿年龄、成矿物质来源并结合空间上的关系来看,泸沽富铁矿应该与登相营群浅变质 (火山)-沉积岩系和泸沽花岗岩体具有明显的成因联系。前者为其提供成矿物源,后者与富铁矿同为深(重)熔作用形成的产物。而正断层系统是铁矿浆的运移通道和定位场所。

-

对登相营群浅变质(火山)-沉积岩进行年代学研究,其Sm-Nd同位素年龄代表了成矿作用的开始的时间。

-

6 结论

-

(1)对泸沽铁矿的成矿物质来源进行分析,铁质来源于登相营群浅变质(火山)-沉积含铁建造,硅的来源既来自于登相营群浅变质(火山)-沉积含铁建造,亦可来自于晋宁期泸沽花岗岩。

-

(2)对扬子地台西缘沉积变质建造登相营群进行了Sm-Nd同位素研究,得到平均年龄2188.3 Ma,代表了登相营群地层的下限;对岩浆演化后期热液蚀变阶段的白云母测定所得坪年龄为(725.5±3.7) Ma,结合泸沽花岗岩的锆石U-Pb年龄(822.4±5.4)Ma,说明重熔形成的铁矿浆是重熔花岗岩熔浆熔离后形成的。

-

(3)综合成矿时间,成矿物质来源以及成矿空间,认为泸沽富铁矿应与登相营群浅变质(火山)-沉积岩系和泸沽花岗岩体存在成因联系。前者为其提供成矿物源,后者与富铁矿同为深(重)熔作用形成的产物,而正断层系统是铁矿浆运移通道和定位场所。

-

致谢 在本文的完成过程中,中国地质科学院矿产资源研究所的李立兴副研究员,王坤明高级工程师提供了指导,在此表示感谢。

-

注释

-

① 四川省地矿局.2011. 四川泸沽铁矿典型矿床研究报告[R],1 ‒20.

-

参考文献

-

Allegre C J, Rousseau D. 1984. The growth of the continent through geological time studied by Nd isotope analysis of shales[J]. Earth & Planetary Science Letters, 67(1): 19‒34.

-

DePaolo D J. 1988. Neodymium Isotope Geochemistry: An Introduction[M]. New York: Verlag Springer, 187.

-

O'Nions R K, Hamilton P J, Hooker P J. 1983. A Nd isotope investigation of sediments related to crustal development in the British Isles[J]. Earth & Planetary Science Letters, 63(2): 229‒240.

-

Tomkeieff S I, Walton E K, Randall B A O, Battey M H, Tomkeieff O. 1983. Dictionary of Petrology[M]. Hoboken: John Wiley and Sons Chichester, 1‒249.

-

程裕淇. 1994. 中国区域地质概论[M]. 北京: 地质出版社, 1‒517.

-

范元建, 侯立平, 杨璐, 李松建. 2014. 四川省冕宁县大顶山磁铁矿床成因探讨[J]. 地质找矿论丛, 29(4): 546‒551.

-

官定华. 1998. 冕宁泸沽铁矿山矿区矿体形态变化特征及找矿方向[J]. 四川地质学报, 18(1): 31‒41.

-

何大伦. 1987. 浅论泸沽铁矿的火山成因[J]. 成都地质学院学报, (1): 9‒20.

-

黎荣国. 1983. 泸沽铁矿山富铁矿的形成规律及找矿方向[J]. 四川冶金, (4): 1‒5.

-

李鹏, 郭帅, 刘立新, 薛亚飞, 高鹏飞. 2019. 安徽李营子铁矿地质特征[J]. 矿产勘查, 10(5): 1119‒1122.

-

四川省地质矿产局. 1991. 四川省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1‒730.

-

魏富有. 1987. 泸沽地区铁矿成因探讨[J]. 地质地球化学, (1): 65‒67.

-

喻军敏, 王思学, 万良钦, 余耀, 吴忠如, 钟源. 2020. 江西弋阳县姚家铁矿地质特征及成因[J]. 矿产勘查, 11(11): 2360‒2371.

-

摘要

本文简述了康滇地轴泸沽铁矿区大顶山、铁矿山等矿床的成矿地质特征,分析了铁矿与地层、岩浆岩及构造的时空关系,对铁矿的成矿作用和成矿过程进行了论述。对泸沽铁矿的成矿物质来源进行分析,认为铁质来源于登相营群浅变质(火山)-沉积含铁建造,硅的来源既来自于登相营群浅变质(火山)-沉积含铁建造,亦可来自于晋宁期泸沽花岗岩。对岩浆演化后期热液蚀变阶段的白云母测定所得Ar-Ar坪年龄为 (725. 5±3. 7)Ma,与泸沽花岗岩体锆石 U-Pb年龄(822. 4±5. 4)Ma相对应,说明重熔形成的铁矿浆是重熔花岗岩熔浆熔离后形成的。结合地层与矿体的空间关系,认为登相营群浅变质(火山)-沉积岩系和泸沽花岗岩体均为泸沽富铁矿的成矿地质体。前者为其提供成矿物源,后者与富铁矿同为深(重)熔作用形成的产物,铁矿浆运移通过正断层并最终在此处沉淀成矿。

Abstract

The article briefly describes the geological characteristics of the Lugu type iron deposit, including the Dadingshan and Tiekuangshan iron deposits in Xikang Yunnan Axis, analyzes the spatial and temporal relation- ships between the iron deposits and the strata, igneous rocks and structures, and discusses the mineralization background, mineralization process, and mineralization mechanism. It analyzes the source of the ore-forming material in the Lugu type iron deposit and the conclusion is that the iron originates from the Dengxiangying Formation epi-metamorphic (volcanic-sedimentary) iron-bearing formation, while the silicon comes from both the Dengxiangying Formation epi-metamorphic (volcanic-sedimentary) iron-bearing formation and the Lugu granite of the Jinning Period. The zircon U-Pb dating method was used to determine the age of the Lugu granite body, which is (822. 4± 5. 4)Ma, indicating that the iron-rich pulp formed by the remelting is the result of the melting of the granite magma. The age of the biotite determined by the K-Ar dating method for the late stage of the hydrothermal alteration of the Lugu granite is (725. 5±3. 7)Ma. Combining the spatial relationship between the strata and the ore bodies, it is concluded that the Dengxiangying Formation epi-metamorphic (volcanic-sedimentary) iron-bearing formation and the Lugu granite body are both the mineralizing geological bodies for the Lugu rich iron deposit. The former provides the mineralizing source, while the latter, together with the rich iron deposit, is a product of deep (re)melting and formed by the same process. The iron-rich pulp migrated through normal faults and eventually precipitated into the ore deposit at this location.

Keywords

Lugu type iron deposit ; Dengxiangying Group ; Lugu granite ; mineral source ; mineralization