-

0 引言

-

南海北部大陆边缘盆地油气勘探开发活动,通过 20 世纪 60 年代油气地质调查及浅海浅井钻探、 70 年代后期至 80 年代对外开放合作勘探油气、90 年代合作与自营并举的油气勘探以及 2000 年以后自营为主的油气勘探等,走过了艰辛曲折的油气勘探历程,尤其是通过几代海洋油气勘探家的不断拼搏奉献,在南海北部陆架浅水盆地勘探发现了一批大中型油气田群和部分大中型气田,取得了南海北部浅水油气勘探的重大突破和长足进展,已建成了相当规模的油气产能,油气勘探领域及范围主要集中在北部湾盆地涠西南凹陷东部及周缘和乌石凹陷及邻区、莺歌海盆地中央泥底辟带浅层及中浅层和莺东断阶带中南段、琼东南盆地西部环崖南凹陷构造带以及东部松南—宝岛凹陷北部周缘区、珠江口盆地西部文昌凹陷及周缘和神狐隆起、珠江口盆地东部珠一坳陷及周缘和番禺低隆起北部等区域,油气勘探开发活动总体处在不断推进、持续滚动勘探开发阶段。近十多年来,虽然中国在珠江口盆地南部和琼东南盆地南部等陆坡深水盆地,亦获得了深水油气勘探和天然气水合物勘查试采的重大突破和里程碑式的重大进展,先后通过勘探发现了 LW3-1、KP 南 14-1/18-1、LS17-2、LS25-1、BD21 等深水深层大中型气田及大中型油田与 LS36-1 超浅层大气田,以及具有巨大资源潜力的天然气水合物矿藏,已基本构成南海北部常规油气与非常规油气 (天然气水合物及页岩油)的大油气区规模。但与南海北部陆架浅水区相比,广大的陆坡深水区,即珠江口盆地南部珠二坳陷白云凹陷及周缘区、珠四坳陷及周缘区和琼东南盆地南部中央坳陷带陵水 —乐东凹陷及松南—宝岛凹陷南部、长昌凹陷及周缘区等,其油气勘探工作量相对较少,研究程度较低,很多认识尚有待深化和进一步勘探实践的检验 (何家雄等,2007a,2007b,2011;朱伟林等,2008,2010,2012,2015)。

-

迄今为止,南海北部(浅水区和深水区)油气勘探开发程度总体上仍然较低,油气探明程度尚处在 18%~39%。对于油气地质特征尤其是油气(天然气水合物)成因类型与烃源岩及烃源/气源判识、油气分布规律等,目前已取得4点基本共识:①南海北部大陆边缘盆地油气成因类型以陆相油气为主,其中石油成因类型均属成熟陆源石蜡型,天然气成因类型以成熟—高熟煤型气或偏腐殖混合气为主。另外,中浅层生物气及亚生物气分布普遍。浅表层天然气水合物成因类型属于以生物气为主的混合气,局部区域纵向运聚通道畅通,亦存在热解气为主的混合气成因类型(如陵南水合物及LS36-1超浅层大气田)。②南海北部大中型油田群产出的大量石油及油田伴生气,均属陆源石蜡型石油及油型气,其烃源供给主要来自始新统中深湖相偏腐泥混合型烃源岩。③南海北部大中型气田群产出天然气的主要气源类型(浅水/深水)均属于成熟—高熟煤型气及偏腐殖混合气,其烃源/气源供给主要来自渐新统海陆过渡相煤系及浅海相陆源烃源岩和中新统海相陆源烃源岩。④生物气及亚生物气在南海北部 2300 m 以上广泛分布,其烃源及气源供给,主要来自成熟门槛以上(3100 m±)颇具规模的未熟—低熟生物化学作用带沉积有机质的生物化学作用之产气结果。

-

随着南海北部油气勘探进程不断推进,油气勘探程度不断深入和提高,油气勘探难度亦越来越大。前人虽然对于油气(水合物)地质成藏规律及分布富集特征的认识,尤其是油气(水合物)成因成藏机制及气源构成特征、油气(水合物)富集规律及控制因素等关键热点问题已做大量的研究工作,但由于南海北部大陆边缘盆地形成与构造演化存在差异,油气成藏机理和富集过程复杂,不同盆地天然气/水合物成因类型与气源来源及控制因素仍然不清楚,需要进一步深入分析研究与系统全面的综合解剖,同时亦要不断加大油气勘探投入与油气地质综合研究的深度和力度。因此,进一步搞清和深刻认识油气成藏地质规律,深入分析研究油气成因成藏类型及气源构成特征与成藏主要控制因素,不断深化和提升油气地质理论新认识,持续创新油气勘探新技术等至关重要。鉴于此,本文旨在前人研究及近年所获大量油气勘探成果与丰富油气地质资料的基础上,以浅水区油气勘探获取的大量钻测井和测试成果与油气水及岩石样品的大量地球化学分析资料为主,以及深水区勘探所获深水/深层钻井及测试资料与油气水和天然气水合物地球化学分析结果等作为补充,重点对南海北部大陆边缘盆地油气勘探发现的烃类天然气/水合物成因类型及其气源构成特点与分布特征,尤其是对不同成因类型水合物分布特点与气源供给特征等,进行了系统总结梳理与综合分析研究。期望通过天然气/水合物成因成藏类型及气源构成特征与分布规律的深刻认识,能够为油气(水合物)富集区评价预测和下一步勘探部署决策等,提供一定的指导引领与参考借鉴!

-

1 区域地质背景与油气勘探概况

-

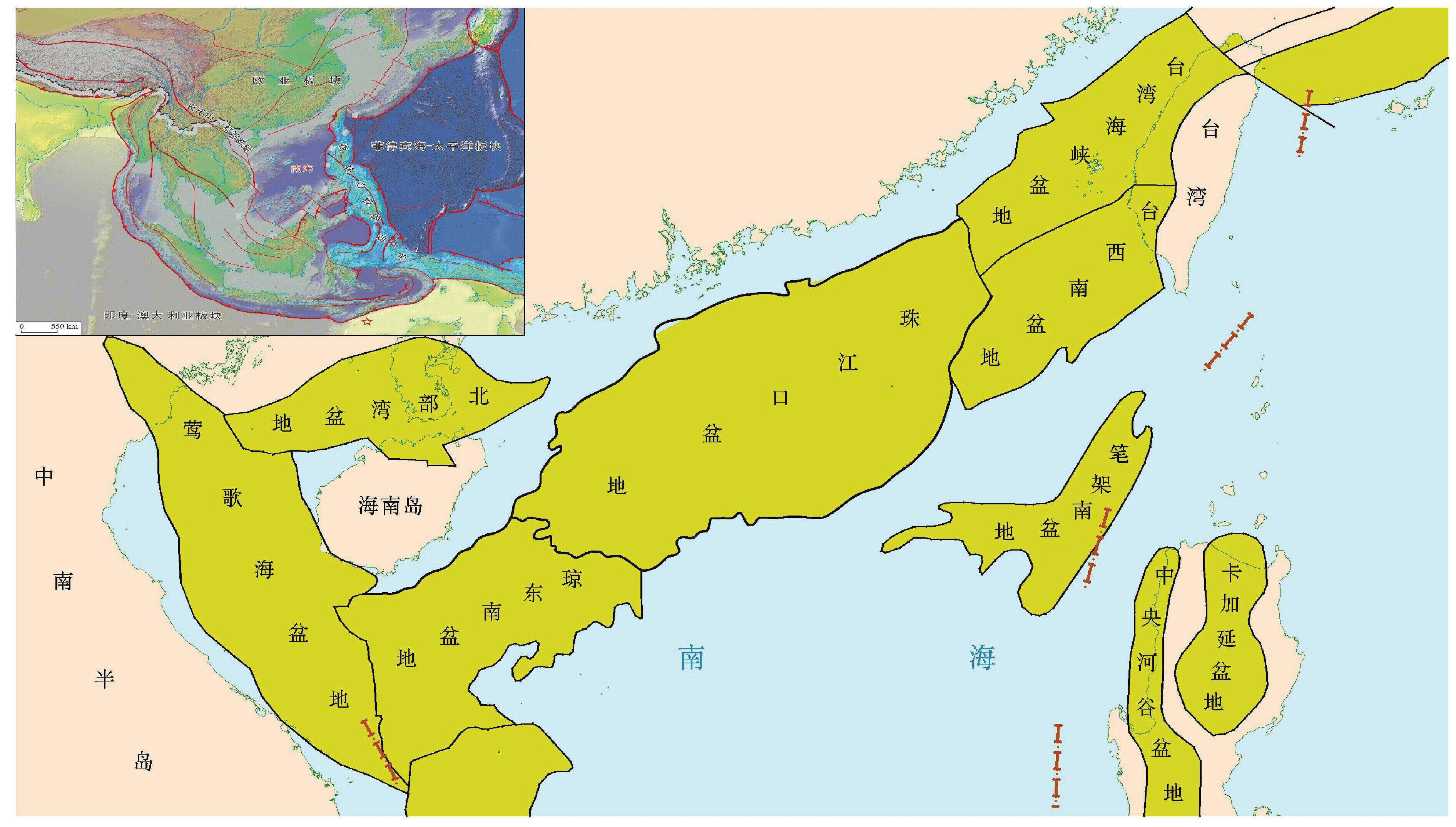

南海北部大陆边缘盆地处在欧亚板块、印度— 澳大利亚板块及太平洋板块相互作用之特殊大地构造位置,同时亦是古特提斯构造域与古太平洋构造域的混合叠置区。自西向东主要发育有莺歌海盆地、北部湾盆地、琼东南盆地、珠江口盆地、台西盆地及台西南盆地等(图1)。该区不仅区域地质背景复杂,而且新生代盆地形成演化亦颇具特色。盆地新生代沉积及烃源岩发育,既沉积充填了巨厚古近系始新统中深湖相烃源岩及渐新统过渡相煤系烃源岩,局部区域也发育巨厚海相坳陷沉积的中新统海相烃源岩,不仅油气地质现象及油气运聚成藏规律较复杂,而且油气成因成藏机理尤其是天然气成因成藏类型及运聚富集条件较为特殊。勘探实践及研究表明,南海北部天然气/水合物资源空间分布常常具有以下重要特点:纵向上,天然气/水合物分布从深部深层到海底浅表层(由深至浅),主要由高熟—过熟混合型天然气及成熟—高熟煤型气、成熟油型气、中浅层及超浅层热解气、生物气及亚生物气(生物—低熟过渡带气/次生生物气)和海底浅表层水合物构成了复杂的天然气运聚成藏组合及复式富集系统。平面上,南海北部不同类型天然气运聚分布,则主要集中在西北部及北部的北部湾盆地和珠江口盆地北部陆架浅水区、琼东南盆地和珠江口盆地陆坡深水区等广大区域。其中,油型气主要富集于北部湾盆地及珠江口盆地北部陆架浅水区,属于该区大中型油田群伴生的油田气;而西北部陆架浅水莺歌海盆地、北部琼东南盆地及东北珠江口盆地南部陆坡深水区,则主要富集成熟—高熟煤型气,且陆坡深水区(琼东南盆地松南低凸起及陵南低凸起调查区、珠江口盆地神狐及东沙调查区)海底浅表层(30~240 m)尚有大量超浅层天然气 (琼东南陵水 36-1 超浅层大气田)与天然气水合物资源分布。总之,南海北部大陆边缘盆地虽然历经半个多世纪油气勘探开发活动,但多年来均主要集中在北部湾盆地、莺歌海盆地、琼东南盆地、珠江口盆地及台西南盆地等5大盆地的陆架浅水区古近系和新近系,主要油气勘探目的层为渐新统浅海相碎屑岩、中新统海相碎屑岩和渐新统海陆过渡相碎屑岩,部分中新统碳酸盐岩。据不完全统计,南海北部自开展浅海油气苗调查及浅海浅井钻探以来,迄今已勘探发现油气田 100 多个,其中大中型油气田 20多个,油气产能超过3000万t油当量,基本构成了南海北部万亿储量规模的大油气区格局。

-

图1 南海北部大陆边缘盆地区域构造动力学背景及特殊的构造地理位置

-

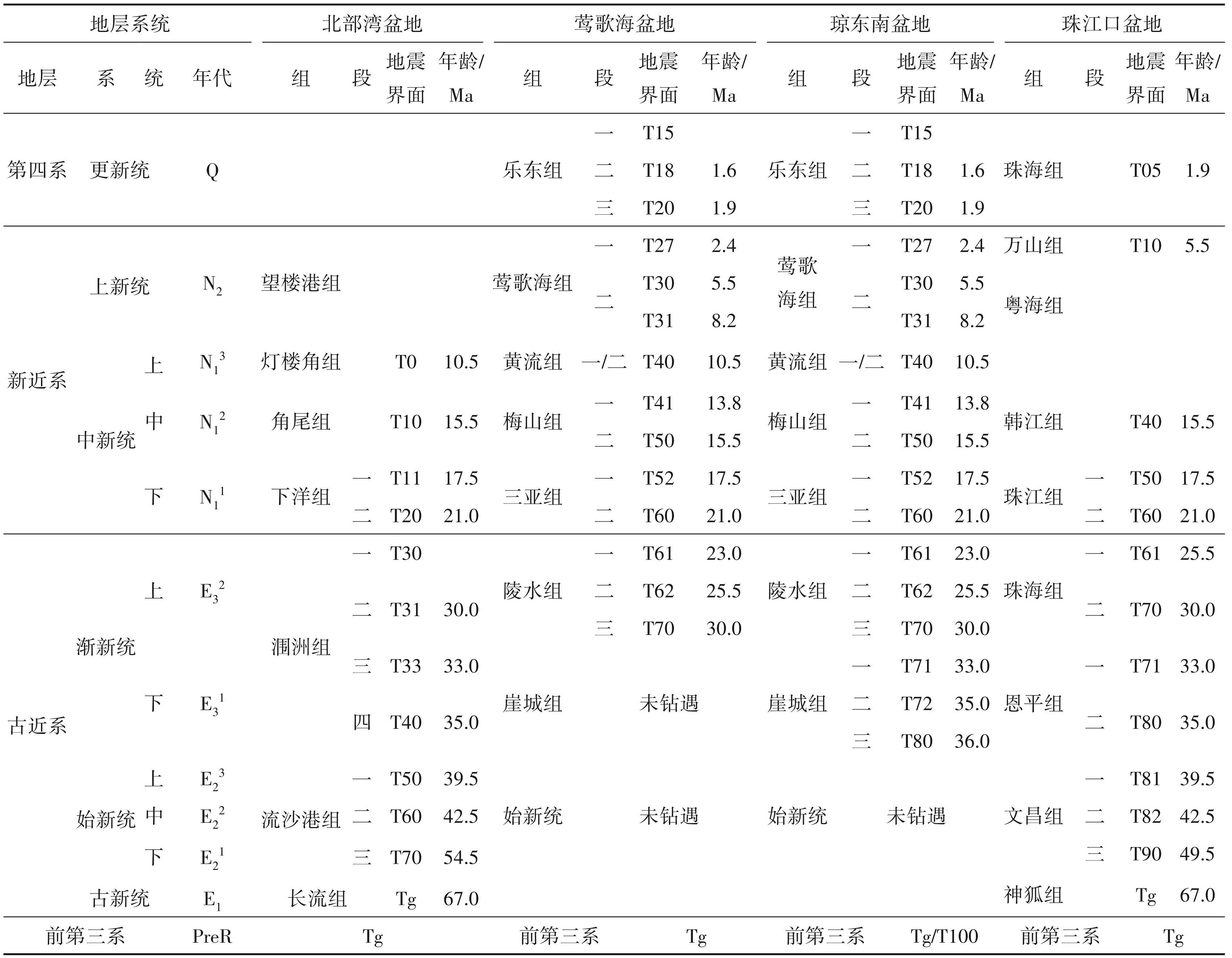

南海北部新生代地层系统构成及沉积充填特征,不同盆地差异明显(表1)但仍以古近系陆相断陷沉积及新近系浅海相及过渡相沉积为主。其中,古新统及始新统为陆相沉积,始新统是南海北部盆地主要的湖相烃源岩层系,分布比较普遍,沉积充填厚度大。渐新统属于浅海相或海陆过渡相沉积,是该区主要的煤系烃源岩或重要的碎屑岩储集层。上覆新近系及第四系属典型海相沉积,其中,中新统及上新统是南海北部主要的含油气储集层系和油气封盖层系,部分区域中新统海相沉积亦为重要的气源岩。另外,在盆地沉积基底以下前古近系花岗岩潜山储层以及第四系更新统未成岩沉积物,则分别是南海北部深水油气与深水超浅层大气田及海底浅表层天然气水合物的主要富集成藏层系,而海底浅表层水合物亦是下伏常规油气藏的重要封盖层。因此,南海北部生、储、盖成藏组合之含油气层系的分布特征,具有明显的古生新储、下生上储及自生自储的含油气成藏组合特点。

-

2 天然气/水合物成因类型

-

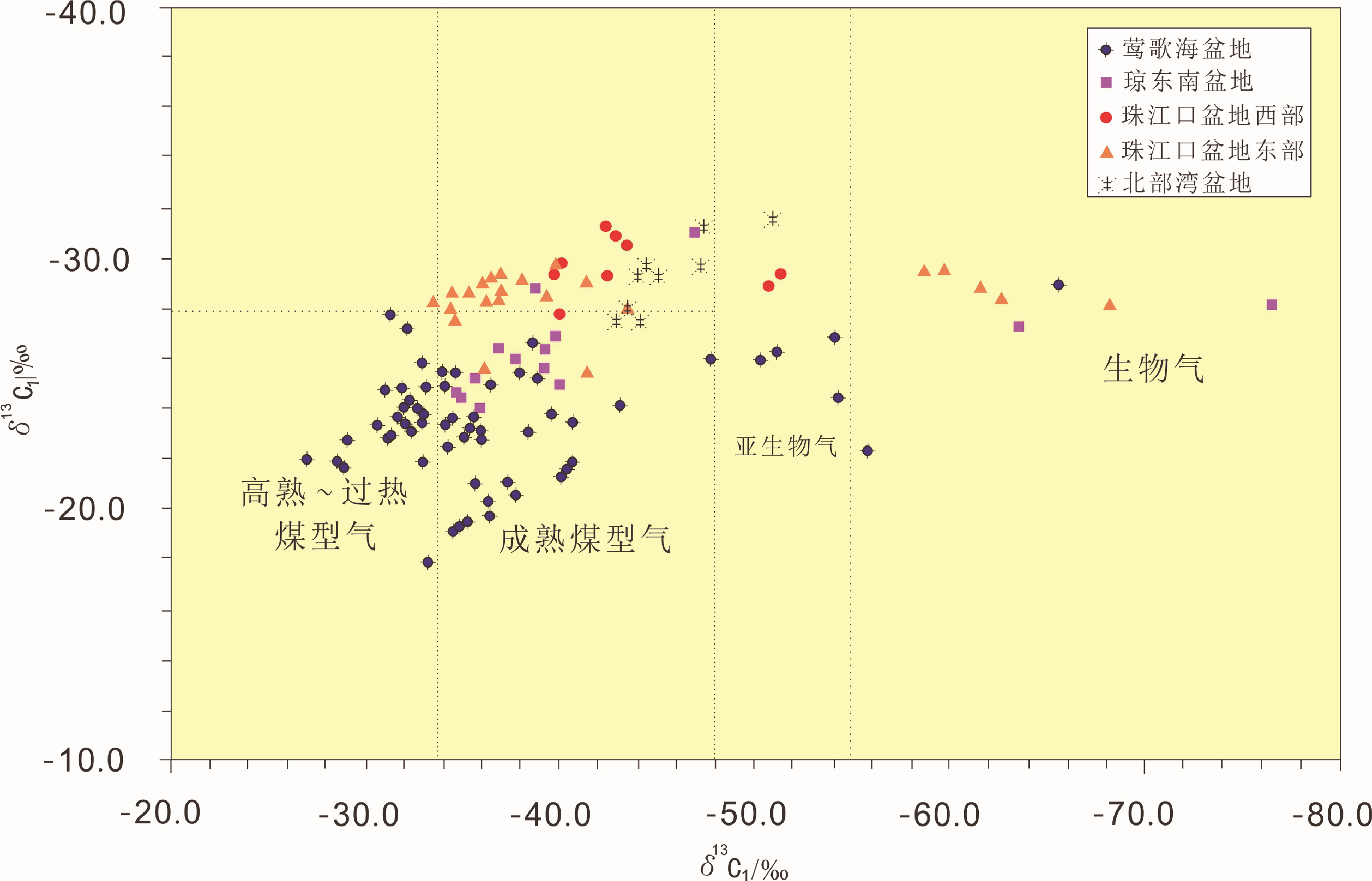

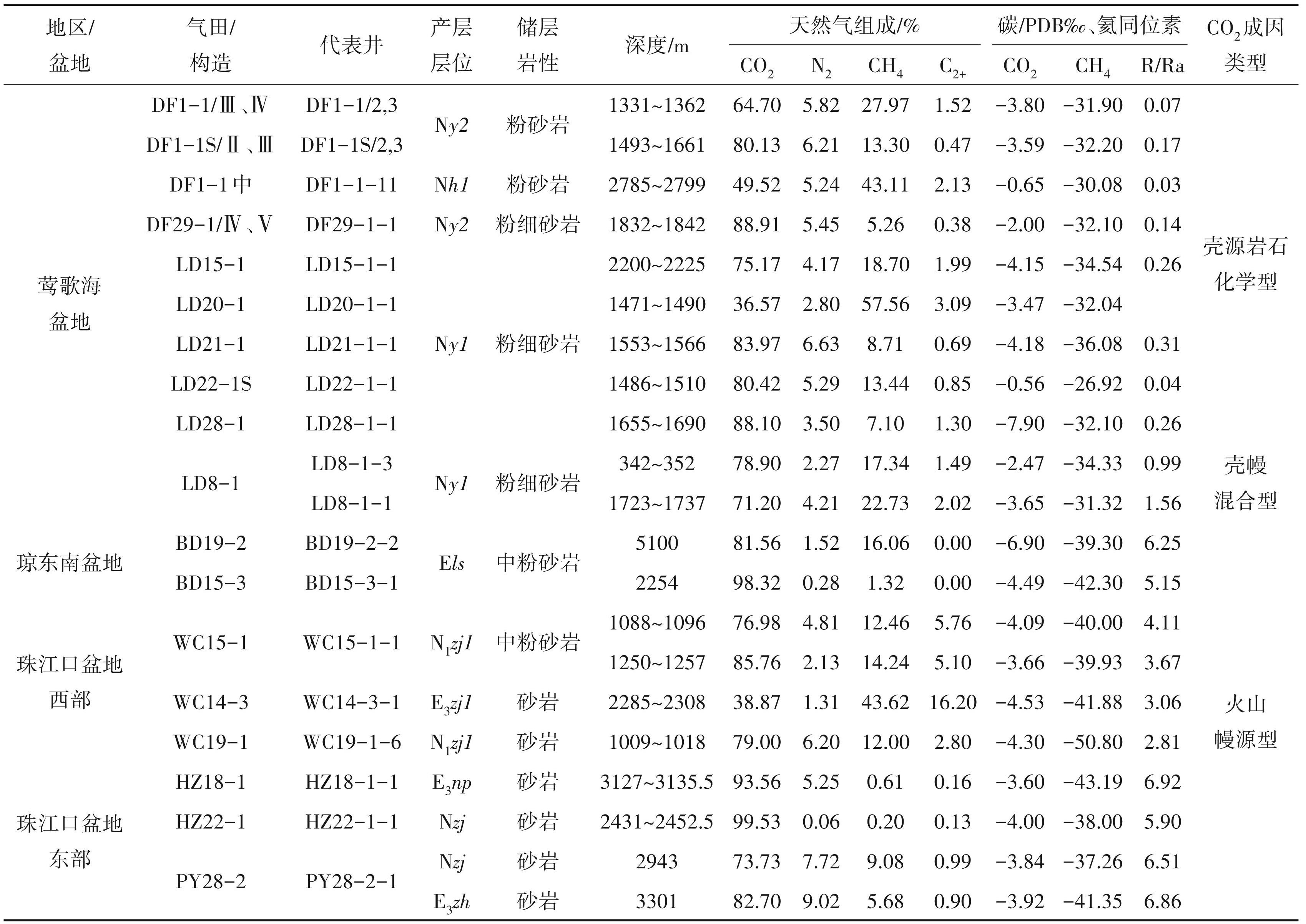

南海北部大陆边缘盆地是中国东南近海重要的油气富集区和油气生产基地,其油气资源丰富,油气成藏地质条件、烃源构成及天然气成因类型与运聚成藏规律等较复杂(龚再升等,1997,2004;龚再升,2004,2005)。该区不仅烃类气资源丰富,非烃气在局部区域亦非常富集,如潜力巨大的壳源型 CO2资源即产于莺歌海盆地。该盆地中央泥底辟带浅层(310~1360 m)探明及预测烃类天然气资源量达万亿 m3,而非烃气 CO2资源量则已超过万亿 m3 (何家雄等,2004,2005a,2008,2010),充分表明该区烃类气及非烃气资源均较富集。油气勘探实践与油气地质地球化学综合研究表明(何家雄等,1991,1993,1994,1995,2000a,2000b,2002,2005c,2006a,2006b,2008,2010,2011,2022b;沈平等,1996;郝芳等,2001,2002,2003;易平等,2004;张功成等, 2005,2013,2016,2022,2023;王存武等,2005;傅宁等,2007;朱俊章等,2005,2006;米立军等,2006;滕吉文,2023),南海北部大陆边缘盆地不仅天然气/水合物成因类型多、分布广泛,且气源构成复杂,根据天然气形成地质条件与地质地球化学特征,结合不同区域油气勘探成果的综合分析研究,何家雄等 (2008,2010,2011,2020,2022a,2022b)将南海北部迄今为止勘探发现的天然气/水合物成因类型,总体上划分为烃类气(含水合物)与非烃气两大类。其中,烃类天然气可进一步划分为生物气及亚生物气 (次生生物气)、成熟油型气和成熟—高熟煤型气以及高熟—过熟混合型天然气等 3大成因类型(表2,图2);非烃气CO2则进一步划分为壳源型、幔源型及壳幔混合型(表3)。南海北部不同成因类型天然气 (烃类气/非烃气),均具有不同气源供给特点与运聚成藏分布规律及控制因素,其地质地球化学特征差异明显。对于这些烃类气及非烃气成因类型分析判识与分布富集特征及控制因素等,前人已进行过较详细的分析研究(何家雄等,2008,2010)。本文重点对烃类天然气/水合物和非烃气成因及分布特征,尤其是不同成因类型水合物分布特点与气源供给特征等进行系统分析与总结。

-

2.1 烃类气

-

前已论及,南海北部勘探发现的烃类天然气主要有生物气/亚生物气、成熟—高熟油型气及煤型气,高熟—过熟裂解混合气等。南海北部生物气勘探发现于莺歌海盆地、琼东南盆地、珠江口盆地东部白云凹陷北坡—番禺低隆起和盆地南部陆坡深水区2300 m(海底之下)以上的浅层层系,且具有一定的储量规模和产能,其单井最高日产可达 4.5× 105 m3 以上。这种产于第四系—上新统海相粉细砂岩或未成岩沉积物中的生物气,多以水溶气形式产出。如莺歌海盆地中央泥底辟带浅层生物气组成中生物甲烷居绝对优势,不含或仅微含少量C2 + 重烃气(<0.5%),生物甲烷 δ13C 值分布在-62‰~-87‰,具有典型生物成因气的碳同位素特征,干燥系数大(0.99~1. 00),属典型干气(表2)。

-

图2 南海北部大陆边缘盆地烃类天然气成因类型判识与划分(据何家雄等,2011)

-

亚生物气(次生生物气)组成及气源供给与生物气十分相似,以生物甲烷气为主,但含有早期低温热催化作用所生成低熟气混入,或低熟阶段(Ro 为0.3%~0.7%)热催化作用尚未达大量成油阶段,由有机质缩合、有机酸脱羧及黏土矿物等微催化作用所形成的低熟烃类气,而其与生物气明显的差异是烃类气组成中 C2 + 重烃气占比较高。亚生物气在南海北部亦以大量水溶气形式产出,大多分布于有机质未成熟—低成熟的热演化过渡带中(表2)。亚生物气藏成因均是由大量生物气与邻近构造圈闭中深层低熟热成因气混合运聚所富集成藏。如莺歌海盆地 DF1-1气田西块的 8井及 9井区上新统莺歌海组二段,LD22-1气田的1、4、5井区莺歌海组一段—第四系乐东组粉细砂岩,莺歌海盆地北部一号断裂带LT1-1含气构造的上中新统黄流组一段海相粉细砂岩储层,琼东南盆地南部深水区中央峡谷上新统粉细砂岩储层,以及珠江口盆地白云凹陷北坡 —番禺低隆起上新统泥质砂岩储层,预测资源量超千亿m3 以上。

-

南海北部油型气属于腐泥型(Ⅰ型)或偏腐泥混合型(Ⅱ1型)有机质在热演化大量成油过程中伴生天然气,以大量成熟原油(陆源石蜡型油)为主,伴少量油型气产出,属于大中型油田群伴生的油型气,其与南海北部古近系始新统中深湖相烃源岩成熟生气特点及中国东部陆相断陷盆地古近系产出的陆源石蜡型原油伴生气的地质地化特征相似,具有富含 C2+ 重烃(10.1%~28.2%)、干燥系数低 (0.69~0.88)的显著特点(表2)。这种成熟油型气以南海西北部的北部湾盆地涠西南凹陷及周缘区、北部的珠江口盆地东部惠州凹陷、西江凹陷、陆丰凹陷、白云凹陷北坡及该盆地西部文昌凹陷,以及琼东南盆地东北部崖北—松西凹陷及松东—宝岛凹陷北部断阶区为典型代表,主要分布于始新统流沙港组一、三段浅湖相、渐新统涠洲组河湖相及下渐新统恩平组河沼相和上渐新统珠海组海相及陵水组海陆过渡相扇三角洲,下中新统三亚组及珠江组海相等储集物性好的碎屑岩储层之中。

-

表2 南海北部大陆边缘盆地烃类天然气地球化学特征及成因类型与成熟度判识(据何家雄等,2011)

-

表3 南海北部大陆边缘盆地CO2气藏及高含CO2油气藏中CO2成因类型判识与划分(据何家雄等,2011)

-

南海北部成熟—高熟煤型气是形成南海北部大中型气田群的主要烃类气成因类型。其生源母质类型属于以腐殖型为主的集中型有机质煤和分散型有机质(Ⅱ2及Ⅲ型干酪根),这种煤系母质在成熟—高熟热演化阶段即可生成大量煤型气,且伴生少量煤型凝析油,南海北部大中型气田群的气源构成及供给均来自这种煤系烃源岩。在煤型气组成中,具有成熟—高熟煤型油气的地质地球化学特征,甲烷占绝对优势(79%~95%),干燥系数较大 (0.91~0.98),但并非典型干气,常伴有少量煤型凝析油(表2)。南海北部成熟—高熟煤型气烃源供给,根据大量油气勘探成果与油气地质地球化学分析及亲缘追踪对比,主要来自琼东南盆地浅水区崖南凹陷下渐新统崖城组海岸平原沼泽相煤系及半封闭浅海相泥岩、琼东南盆地西南部深水区陵水— 乐东凹陷及中部松南—宝岛凹陷下渐新统崖城组煤系,珠江口盆地渐新统恩平组河流沼泽相煤系,以及莺歌海盆地中新统浅海及半深海相富含陆源偏腐殖型有机质泥岩,这些煤系烃源岩均具有典型的煤系生源的构成特点。

-

南海北部高熟—过熟裂解混合型天然气(干气),主要分布在南海北部大陆边缘拆离断层活动强烈的薄地壳及洋陆过渡带的拆离盆地之中。由于古近纪始新世及早渐新世深断陷作用及折离断层大规模活动,沉积充填的古近系湖相及海陆过渡相烃源岩规模大且埋藏偏深,加之被上覆裂后坳陷期新近系及第四系海相巨厚沉积覆盖,导致始新统中深湖相泥岩和渐新统滨海沼泽相含煤岩系及河流沼泽相煤系烃源岩,因埋藏深、古地温场高(地温梯度达 4.5℃/100 m 以上),烃源岩有机质热演化程度普遍偏高,多处在高熟—过熟的气窗阶段,形成了大量高熟—过熟裂解油气(煤型/油型或混合型) 及气藏。典型实例如莺歌海盆地中央泥底辟带浅层及中深层某些局部区块,在上中新统黄流组及上新统莺歌海组勘探发现的高熟—过熟天然气。莺歌海盆地乐东斜坡断阶带东南部 LD10-1中深层中中新统梅山组及下中新统三亚组,以及珠江口盆地白云凹陷北坡—番禺低隆起中新统珠江组及韩江组勘探发现的高熟—过熟混合烃类气。近年来的油气勘探成果及研究表明,这种来自宽深断陷的高熟—过熟裂解烃类气具有明显的混合天然气成因类型特点及分布特征,并伴生壳幔混合型CO2,其天然气甲烷碳同位素 δ13C1值均大于 22‰~26‰(表2、图2)。

-

2.2 非烃气(CO2)

-

南海北部油气勘探中,不同地区均陆续发现了大量CO2等非烃气,但主要富集于莺歌海盆地、琼东南盆地和珠江口盆地,多以壳源型(有机/无机)和火山幔源型 CO2为主。其中,莺歌海盆地壳源型无机 CO2储量规模大,探明地质储量近 3000 亿 m3,资源量逾万亿m3 以上,是目前世界上资源潜力最大的壳源型成因 CO2。这种壳源型成因 CO2的地质地球化学特征,具有 CO2含量高、值偏重的突出特点 (表3),且伴生烃类气的 值明显比与有机成因 CO2伴生烃类气的 值偏重;伴生的稀有气体氦同位素值(3 He/4 He)具有壳源型 CO2的典型特征,R/ Ra值明显偏低,均小于0.5。火山幔源型(地幔及火山活动脱气)成因CO2,主要分布于琼东南盆地东北部2号深大断裂带周缘区及珠江口盆地深大断裂发育与火山活动频繁区,其最突出的地球化学特征是,稀有气体氦同位素值(3 He/4 He)明显偏高,R/Ra 值一般均大于 2以上,具有典型的幔源型 CO2特征。 CO2在天然气组成中含量甚高,多在 80%~90%,其 明显偏重,而所伴生烃类气 则可偏重或亦可偏轻(表3)。

-

2.3 天然气水合物

-

南海北部大陆边缘盆地通过近 20 年的海洋地质调查与天然气水合物勘查试采活动,先后在珠江口盆地东南偏北部陆坡深水区(神狐区和东沙区)和琼东南盆地西南部及中部陆坡深水区(陵南区和松南区)勘探发现了多个不同成因成藏类型的天然气水合物矿藏。根据调查及勘查试采成果,结合具体的地质地球化学特征,南海北部天然气水合物成因类型,可综合判识划分为生物气为主的混合型和热解气为主的混合型成因类型,以及生物—热解混合的成因类型。但目前勘查试采中发现的水合物成因类型,主要为生物气为主的混合型(珠江口盆地神狐调查区和东沙调查区)和热解气为主的混合型(琼东南盆地陵南调查区)。

-

南海北部天然气水合物区域分布富集特征,根据目前天然气水合物勘查研究程度,结合水合物成藏的关键地质条件及控制因素分析,以深水区2000 m 水深为界,可以划分圈定出两大天然气水合物成矿成藏带及远景区和三大天然气水合物藏富集区。天然气水合物成因成藏类型,前人已有诸多研究成果及认识(吴能友等,2009;王秀娟等,2010;苏丕波等,2014,2017a,2017b;何家雄等,2015,2016,2020,2022a;梁金强等,2016)。本文基于天然气水合物样品最新地球化学分析结果,尤其是依据天然气水合物分解气组成及其甲烷同系物碳同位素特征,结合具体的气源供给及烃类流体运聚系统与运聚成藏条件分析,将南海北部迄今勘探发现的天然气水合物成因类型,综合判识确定为以生物气为主的混合成因类型,且有热解气混入的重大贡献(珠江口盆地神狐勘查试采区和东沙调查区)。但在流体纵向运聚通道系统畅通的局部地区,亦存在热解气为主的混合型或热解气成因类型的水合物(琼东南盆地陵南调查区渗漏型水合物藏和多处海底水合物冷泉标志物)。尚须强调指出,南海北部大部分水合物分解气样品的气组成中,生物甲烷居绝对优势,并含有一定量的C2 + 热解气成分,气源供给主要来自成熟生烃门槛之上的浅层生物气气源供给与大量的输送充注,而且通过断层裂隙及气烟囱等纵向流体运聚系统,往往亦能够混入较多深部热解气成分。因此,在纵向运聚系统畅通的局部区域,亦存在深部热解气供给形成的热解气成因类型的水合物。总之,该区以生物气为主的混合型水合物及其气源构成特征,一般均具有以下重要特点:其一,在天然气组成中,甲烷占绝对优势,一般均大于 90%,个别为 80% 左右;C2 + 重烃含量甚低,一般均小于 20% 以下。其二,甲烷同系物碳同位素分布特征,表现为甲烷碳同位素 明显偏轻,一般在-54‰~-66.8‰,属于典型的生物气气源特点(如东沙调查区水合物藏);乙烷和丙烷碳同位素(和) 明显偏重,分别为-31.3‰~-22.4‰ 和-24.3‰~-19.8‰,具有典型的热解气特征(如神狐调查区和松南调查区),但其含量在水合物气源构成中一般不超过 20%,故在水合物气源组成中仍以生物甲烷占绝对优势(成藏贡献最大),热解气成分(贡献)不超过20%(表4)。这种气源构成特点充分表明其气源中仍然是以生物气为主的混合气,其水合物成因类型属于生物气为主的混合型。南海北部目前发现的这种生物气为主混合型水合物比较普遍,在珠江口盆地陆坡深水区东部东沙调查区和中南部白云凹陷神狐调查区,以及琼东南盆地陆坡深水区中南部松南低凸起等区域,均勘探发现了这种类型的水合物和水合物藏。南海北部天然气水合物产出赋存形式(产状特征)多样,不仅有大量扩散/分散型,亦有很多渗漏型,而且还有两者的混合复合型,即扩散型与渗漏型的混合过渡型,但它们的气源供给及构成主要取决于具体的烃源供给条件及运聚通道系统的有效配置,并不存在生物气气源—分散型水合物与热解气气源—渗漏型水合物气源的对应关系,即气源成因及供给与水合物赋存聚集特征不存在明显的相关性。

-

3 水合物气源综合判识

-

前已论及,根据天然气甲烷及同系物碳同位素指示的成熟度及其地质地球化学特征(表2、表3、表4和图2、图3),结合不同区域天然气成藏地质条件分析,南海北部大陆边缘盆地烃类天然气/水合物纵向分布与运聚成藏富集系统,自下而上可以明确划分为深部深层高熟—过熟裂解混合天然气富集带、中深层油型伴生气及煤型气富集带、浅层及超浅层生物气及亚生物气与热解气混合富集带和浅表层水合物富集带共 4 大成藏组合体系(何家雄等, 2015,2016,2022a;苏丕波等,2017b)。在此基础上,根据不同成因天然气运聚富集特征和不同盆地生烃凹陷天然气成藏地质条件,即可对不同成因类型烃类气/水合物的气源供给与构成特征以及对成藏的重要贡献,进行深入分析与综合判识。需要说明的是,对于南海北部不同成因类型烃类气,即浅层及超浅层生物气及亚生物气(次生生物气、生物— 低熟过渡带气)与热解气、成熟—高熟油型气及煤型气(原油伴生气和成熟—高熟煤型气)、深部深层高熟—过熟裂解混合天然气等常规天然气资源,其烃源供给、气源构成及亲缘对比追踪与综合判识,以往已做过系统的分析研究(何家雄等,2008,2010,2011),对此本文不做进一步分析判识。对于该区不同成因二氧化碳(CO2)及气源追踪与综合分析判识,根据前人的分析研究成果(戴金星,1992,1996;戴金星等,1994,1995;何家雄等,2001,2005c,2007c,2008,2010;何家雄和刘全稳,2004),此处亦不再阐述。以下将重点聚焦和分析研究天然气水合物的气源供给与构成特征及其对水合物成藏的重要贡献,在此基础上,进一步综合分析判识水合物的气源构成与成因成藏特点。

-

天然气水合物气源构成及成熟度特点等,主要根据天然气水合物分解气组成及地球化学特征分析而判识确定,尤其是要依据甲烷同系物碳同位素特征,并结合具体的运聚成藏条件,进行综合判识与确定。研究表明,判识确定天然气水合物成熟度能够为分析追踪水合物气源提供重要依据,但首先必须深入分析其气源构成及供给特点与运聚成藏地质条件,并与研究区或调查区不同成因类型烃类气的气源进行追踪对比,搞清其亲缘关系及成因联系,方可最终确定天然气水合物气源构成及成熟度特征,综合判识确定其气源供给到底来自何处?尤其是其对水合物成藏有多大贡献?因此,只有通过综合分析判识天然气水合物的气源运聚供给系统与气源构成特征,依据天然气水合物成熟度特点,才能够搞清楚其成因类型及成藏富集规律与控制因素。

-

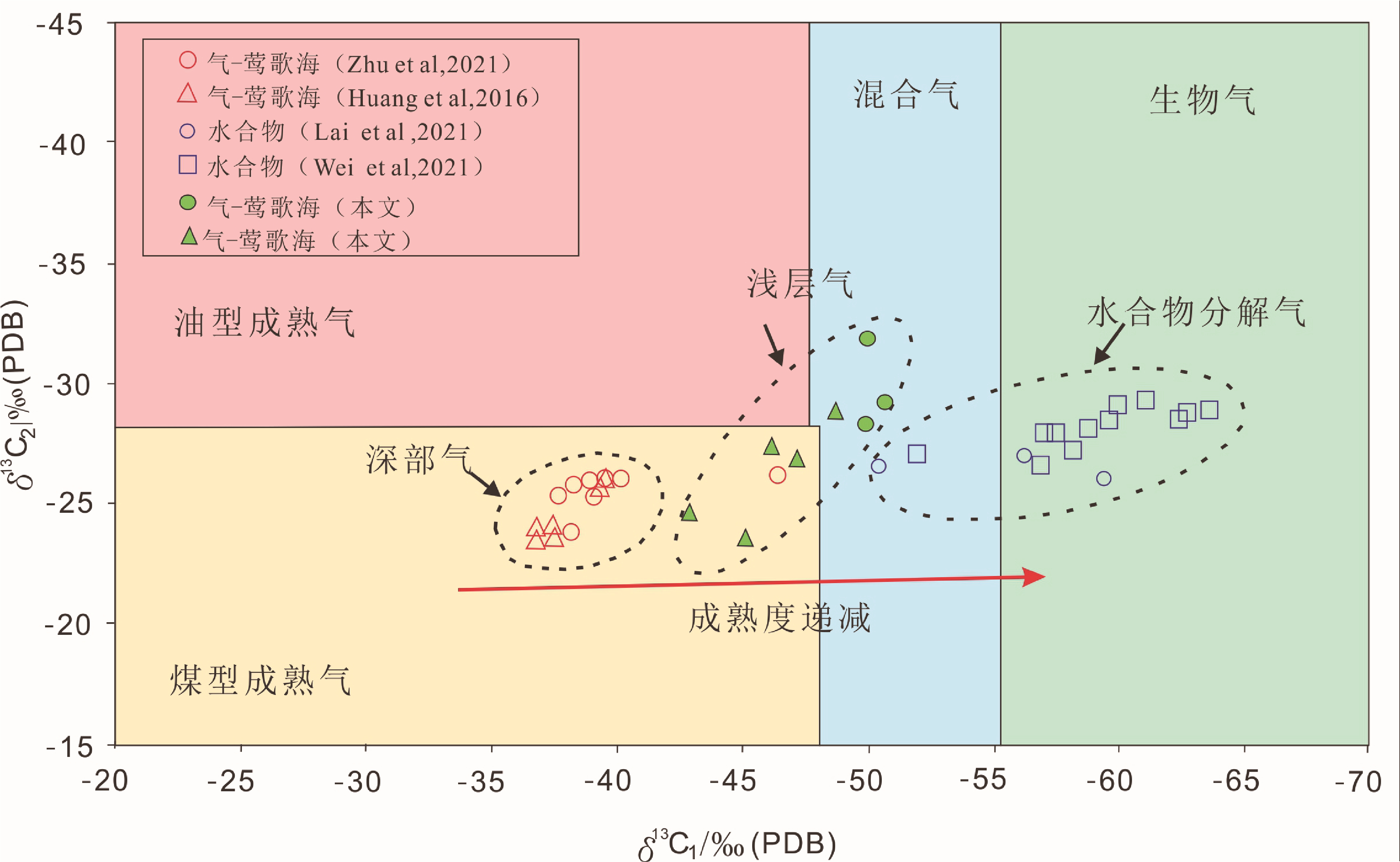

南海北部天然气水合物成熟度判识与确定,根据多年来的海洋地质调查及勘查评价与油气地质综合研究,依据其气源构成及供给运聚特点,结合天然气水合物分解气组成及甲烷同系物碳同位素特征,以及与所在区域深部深层和浅层常规气藏天然气成因类型的追踪对比,可综合判识确定该区天然气水合物成熟度及其气源构成特征。从图3所示可以明显看出,南海北部大陆边缘盆地深部深层、浅层及超浅层不同成因类型不同成熟度常规天然气及生物气与海底浅表层天然气水合物分解气甲烷及同系物碳同位素特征差异明显,不同成因类型天然气甲烷及同系物碳同位素所表征的天然气成熟度差异较大,构成了一个从深部深层、浅层及超浅层到海底浅表层完整的天然气成熟演化系列 (Liu et al.,2023)。该区深部深层与浅层常规天然气成熟度主要处在成熟—高熟热演化阶段,其甲烷碳同位素均大于-48‰~-35‰,而超浅层及浅表层天然气水合物分解气甲烷碳同位素均小于-50‰~-65‰,主要处在未熟—低熟生物气及亚生物气阶段及范围,即处于未熟—低熟的生物化学作用带 (Ro 大致在 0.3%~0.7%),据此确定其天然气水合物成熟度范围处在未熟—低熟之生物气窗演化阶段。而且该区深部及浅层常规热解天然气与上覆海底浅表层天然气水合物分解气,在纵向上构成了一个从高熟—成熟到低熟—未熟完整的有机质热演化系列及天然气成藏富集系统,形成了深部深层及浅层常规天然气与上覆浅表层天然气水合物资源纵向叠置、复式富集的分布格局。因此,在未来深部深层气及浅层气等常规天然气资源与浅表层天然气水合物等多资源进行勘探开发时,完全可以实施多气资源联合开发开采(合采)与综合利用,这样不仅能够大幅度提高油气产能及资源联合开发的经济效益,同时亦可大大降低海洋资源开发的经济门槛和风险。

-

在上述深水海底浅表层天然气水合物成熟度与深部深层常规天然气及浅层气运聚成藏特征分析的基础上,即可对深水海底浅表层天然气水合物气源供给及构成特征进行综合分析判识。首先,根据勘查试采获得的大量天然气水合物分解气组成及甲烷同系物碳同位素数据和所在区域具体的运聚成藏条件分析,可判识确定天然气水合物成因类型属于生物气为主的混合型,局部区域亦存在热解气为主的混合型或热解气水合物成因类型。鉴于此,依据水合物成因类型及其成熟度特征以及气源构成特点,结合运聚成藏地质条件,即可综合判识确定其水合物气源供给及其构成,应主要来自该区浅层及中浅层未熟—低熟(未成岩—早成岩/弱成岩)海相粉砂质黏土沉积物有机质(研究区 3100 m 成熟生烃门槛之上),在生物化学作用带(地温小于 75℃)所形成的大量生物气及亚生物气(其在水合物气源构成中占比即成藏贡献大于 80%),且混入有一定量的深部深层热解气(在水合物气源构成中占比即成藏贡献小于 20%),构成了以生物气及亚生物气为主混有一定量热解气的水合物之混合气源。但在深部断层裂隙和泥底辟及微断层裂隙、气烟囱等纵向流体运聚通道系统非常畅通的局部区域,由于其与海底浅表层高压低温天然气水合物稳定带能够有效地互联互通,亦存在以热解气为主的混合气源供给所形成的热成因类型的天然气水合物藏。南海北部陆坡西段琼东南盆地西南部深水区陵南低凸起之上超浅层大气田陵水36-1气藏,其热解气源与生物气源贡献占比各 50%,与其上覆海底浅表层的陵水 A-B区渗漏型水合物藏(热解气源占比达 50%以上)即是其典型实例。

-

图3 琼东南盆地深部气藏/浅气藏天然气与浅表层水合物分解气碳同位素特征对比及成因类型(据liu et al.,2023)

-

4 结论与认识

-

(1)根据天然气地质地球化学特征,结合其运聚成藏条件及控制因素等,南海北部烃类气可划分为生物气及亚生物气、成熟—高熟油型气及煤型气和高熟—过熟混合型气 3 大类;非烃气 CO2成因类型,可划分为壳源型(有机和无机)、壳幔混合型及火山幔源型 3型 4类。非常规天然气(烃类气)—— 天然气水合物成因类型,根据勘查试采结果及气源构成特征与运聚成藏条件分析,可综合判识确定为以生物气为主的混合型,但局部地区纵向运聚通道畅通,亦存在热解气成因的水合物类型。

-

(2)生物气及亚生物气广泛分布于南海北部陆架浅水区和陆坡深水区,气源供给来自成熟生烃门槛(3100 m)之上展布规模巨大的上中新统、上新统及第四系未熟—低熟沉积有机质生物化学作用之结果。油型气分布于北部湾盆地、琼东南盆地东北部及珠江口盆地西部/北部陆架浅水区,气源均来自始新统中深湖相偏腐泥型混合型烃源岩。成熟— 高熟煤型气与高熟—过熟混合型气,主要分布于莺歌海盆地、琼东南盆地及珠江口盆地某些宽深断陷区。煤型气主要来自渐新统煤系及浅海相偏腐殖型陆源烃源岩和中新统海相偏腐殖型陆源烃源岩; 高熟—过熟混合型气气源,则主要来自某些宽深断陷区深埋藏之高熟—过熟不同类型烃源岩。

-

(3)天然气水合物主要分布于琼东南盆地南部/ 西南部及珠江口盆地东南部陆坡深水区海底浅表层。水合物气源供给及构成以浅层及中浅层未熟 —低熟生物气为主(成藏贡献大于 80%),但在局部区域纵向运聚通道畅通且与浅表层天然气水合物高压低温稳定带能够有效沟通,则存在热解气为主的混合型水合物或热解气水合物成因类型。海底浅表层水合物与该区深部深层天然气、浅层及超浅层天然气,在空间分布上具有叠置富集特征和一定的成因联系,有利于将来多种资源联合开发开采与综合利用,大大降低海洋资源开发的经济门槛提高经济效益。

-

(4)CO2主要富集在莺歌海盆地中央泥底辟带浅层/中浅层与琼东南盆地东部和珠江口盆地局部深大断裂及火成岩发育区。其中,壳源型 CO2气源主要来自受泥底辟热流体上侵活动影响强烈的中新统及上新统海相含钙砂泥岩的物理化学作用;幔源型CO2气源主要与深部火山幔源活动及深大断裂的配置输导密切相关。

-

谨以此文庆祝裴荣富院士100岁华诞以及他为地质找矿事业做出的杰出贡献。

-

参考文献

-

Liu K, Cheng P, Tian H. 2023. Development model of shallow lithologic traps and natural gas accumulation mechanisms in marine deep-water areas: A case study in the qiongdongnan basin, south China sea[J]. Marine and Petroleum Geology, 151: 106211.

-

戴金星. 1992. 各类天然气的成因鉴别[J]. 中国海上油气(地质), 6(1): 11-19.

-

戴金星, 宋岩, 洪峰, 戴春森. 1994. 中国东部无机成因CO2气藏及其特征[J]. 中国海上油气(地质), 8(4) : 215-222.

-

戴金星, 宋岩, 戴春森, 洪峰. 1995. 中国东部无机成因气及其气藏形成条件[M]. 北京: 科学出版社, 1-212.

-

戴金星. 1996. 中国东部和大陆架CO2气田(藏)及其气成因类型[J]. 大自然探索, 15(4): 18-20.

-

傅宁, 米立军, 张功成. 2007. 珠江口盆地白云凹陷烃源岩及北部油气成因[J]. 石油学报, 28(3): 32-38.

-

龚再升, 李思田, 谢泰俊. 1997. 南海北部大陆边缘盆地分析与油气聚集[M]. 北京: 科学出版社, 1-510.

-

龚再升, 李思田, 杨甲明. 2004. 南海北部大陆边缘盆地油气成藏动力学研究[M]. 北京: 科学出版社, 1-339.

-

龚再升. 2004. 中国近海含油气盆地新构造运动和油气成藏[J]. 石油与天然气地质, 25(2): 133-138.

-

龚再升. 2005. 中国近海新生代盆地至今仍然是油气成藏的活跃期[J]. 石油学报, 26(6): 1-6.

-

郝芳, 董伟良, 邹华耀, 杨旭升. 2003. 莺歌海盆地汇聚型超压流体流动及天然气晚期快速成藏[J]. 石油学报, 24(6): 7-12.

-

郝芳, 李思田, 龚再升, 杨甲明. 2001. 莺歌海盆地底辟发育机制与流体幕式充注[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 31(6): 471-476.

-

郝芳, 邹华耀, 黄保家. 2002. 莺歌海盆地天然气生成模式及其成藏流体响应[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 32(11): 889-895.

-

何家雄, 梁可明, 张振英. 1991. 珠江口盆地西区油气成因类型及成烃演化模式[J]. 石油勘探与开发, 18(S1): 50-60.

-

何家雄, 梁可明, 马文红. 1993. 北部湾盆地海中凹陷凝析油气成因及烃源探讨[J]. 天然气工业, 13(4): 12-22.

-

何家雄, 钟启祥, 陈伟煌. 1994. 莺歌海盆地浅层天然气成因及烃源探讨[J]. 天然气地球科学, 5(6): 15-27.

-

何家雄, 陈红莲, 陈刚, 张伟. 1995. 莺歌海盆地泥底辟带天然气成藏条件及勘探方向[J]. 中国海上油气(地质), 9(3): 155-163.

-

何家雄, 陈伟煌, 李明兴. 2000a. 莺-琼盆地天然气成因类型及气源剖析[J]. 中国海上油气, 14(6): 398-405.

-

何家雄, 李明兴, 陈伟煌. 2000b. 莺歌海盆地热流体上侵活动与天然气运聚富集关系探讨[J]. 天然气地球科学, 11(6): 29-43.

-

何家雄, 陈伟煌, 李明兴. 2001. 莺-琼盆地天然气中CO2成因及气源综合判识[J]. 天然气工业, 21(3): 15-21.

-

何家雄, 李强, 陈伟煌. 2002. 琼东南盆地油气成因类型及近期天然气勘探方向探讨[J]. 海洋石油, 22(1): 47-56.

-

何家雄, 胡忠良, 刘宝明. 2004. 综合开发利用南海莺-琼盆地CO2资源促进国家及中海油跨越式发展[J]. 天然气地球科学, 15(4): 401-405.

-

何家雄, 刘全稳. 2004. 南海北部大陆边缘盆地CO2成因及运聚规律分析与预测[J]. 天然气地球科学, 15(1): 12-19.

-

何家雄, 夏斌, 刘宝明, 张树林. 2005a. 创建中国CO2研究开发中心促进社会经济全面、协调、可持续发展[J]. 天然气工业, 25(1): 161-163.

-

何家雄, 夏斌, 刘宝明, 刘全稳, 张树林. 2005b. 莺歌海盆地中深层天然气运聚成藏特征及勘探前景[J]. 石油勘探与开发, 32(1): 37-42.

-

何家雄, 夏斌, 刘宝明, 张树林. 2005c. 中国东部及近海陆架盆地CO2成因及运聚规律与控制因素研究[J]. 石油勘探与开发, 32(4): 42-49.

-

何家雄, 夏斌, 张树林, 阎贫, 刘海岭. 2006a. 莺歌海盆地泥底辟成因、展布特征及其与天然气运聚成藏关系[J]. 中国地质, 33(6): 1336-1344.

-

何家雄, 夏斌, 孙东山, 张树林, 刘宝明. 2006b. 南海北部琼东南盆地油气成藏组合及运聚规律与勘探方向分析[J]. 石油勘探与开发, 33(1): 53-58.

-

何家雄, 施小斌, 阎贫, 黄安敏, 张树林. 2007a. 南海北部边缘盆地油气地质特征与勘探方向 [J]. 新疆石油地质, 28(2): 129-135.

-

何家雄, 施小斌, 夏斌, 刘海龄, 阎贫. 2007b. 南海北部边缘盆地油气勘探现状与深水油气资源前景[J]. 地球科学进展, 22(3): 261-270.

-

何家雄, 姚永坚, 刘海龄, 施小斌, 万志峰. 2007c. 南海北部莺歌海盆地壳源型非生物CO2运聚成藏特征与资源潜力[J]. 中国地质, 34(5): 887-893.

-

何家雄, 姚永坚, 刘海龄, 万志峰. 2008. 南海北部边缘盆地天然气成因类型及气源构成特点[J]. 中国地质, 35(5): 1007-1016.

-

何家雄, 吴文海, 祝有海, 陈胜红, 崔莎莎, 龚晓峰. 2010. 南海北部边缘盆地油气成因及运聚规律与勘探方向[J]. 天然气地球科学, 21(1): 7-17.

-

何家雄, 马文宏, 祝有海, 龚晓峰. 2011. 南海北部边缘盆地天然气成因类型及运聚规律与勘探新领域[J]. 海洋地质前沿, 27(4): 1-10.

-

何家雄, 卢振权, 张伟, 刘志杰, 李晓唐. 2015. 南海北部珠江口盆地深水区天然气水合物成因类型及成矿成藏模式[J]. 现代地质, 29(5): 1024-1034.

-

何家雄, 卢振权, 苏丕波, 张伟, 冯俊熙. 2016. 南海北部天然气水合物气源系统与成藏模式[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 38(6): 8-24.

-

何家雄, 钟灿鸣, 姚永坚, 阎贫, 王彦林, 万志峰, 关雎, 张金峰. 2020. 南海北部天然气水合物勘查试采及研究进展与勘探前景[J]. 海洋地质前沿, 36(12): 1-14.

-

何家雄, 宁子杰, 赵斌, 万志峰, 孟大江. 2022a. 南海天然气水合物资源勘查战略接替区初步分析与预测[J]. 地球科学, 47(5): 1549-1568.

-

何家雄, 姚永坚, 于俊峰, 张金锋. 2022b. 中国近海盆地油气地质特征及勘探开发进展[J]. 海洋地质前沿, 38(11): 1-17.

-

梁金强, 张光学, 陆敬安, 苏丕波, 沙志斌, 龚跃华, 苏新. 2016. 南海东北部陆坡天然气水合物富集特征及成因模式[J]. 天然气工业, 36(10): 157-162.

-

刘文汇, 徐永昌, 史继扬. 1998. 生物-热催化过渡带气[M]. 北京: 科学出版社.

-

米立军, 张功成, 傅宁, 贺清, 马立武. 2006. 珠江口盆地白云凹陷北坡-番禺低隆起油气来源及成藏分析[J]. 中国海上油气, 18(3): 161-168.

-

沈平, 陈践发, 陶明信, 张同伟, 张启明. 1996. 莺歌海盆地天然气气源及运移的地球化学特征[J]. 天然气地球科学, 7(1): 9-16.

-

苏丕波, 梁金强, 沙志彬, 付少英. 2014. 神狐深水海域天然气水合物成藏的气源条件[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 36(2): 1-8.

-

苏丕波, 何家雄, 梁金强, 张伟. 2017b. 南海北部陆坡深水区天然气水合物成藏系统及其控制因素[J].海洋地质前沿, 33(7): 1-10.

-

苏丕波, 梁金强, 付少英, 吕万军, 龚跃华. 2017a. 南海北部天然气水合物成藏地质条件及成因模式探讨[J]. 中国地质, 44(3): 415-427.

-

王存武, 陈红汉, 施和生, 陈长民, 庞雄. 2005. 珠江口盆地番禺低隆起天然气成因研究[J]. 天然气工业, 25(8): 6-8.

-

王秀娟, 吴时国, 王大伟, 马玉波, 姚根顺. 2010. 琼东南盆地多边形断层在流体运移和天然气水合物成藏中的作用[J]. 石油地球物理勘探, 45(1): 122-128.

-

滕吉文. 2023. 扬子克拉通与周缘各盆地第二深度空间天然气潜能与供需前景[J]. 矿产勘查, 14(1): 1317-11341.

-

吴能友, 杨胜雄, 王宏斌, 梁金强, 龚跃华. 2009. 南海北部陆坡神狐海域天然气水合物成藏的流体运移体系[J]. 地球物理学报, 52(6): 1641-1650.

-

易平, 黄保家, 黄义文, 王飞宇. 2004. 莺-琼盆地高温超压对有机质热演化的影响[J]. 石油勘探与开发, 31(1): 32-35.

-

张功成. 2005. 中国近海天然气地质特征与勘探领域[J]. 中国海上油气, 17(5): 289-296.

-

张功成, 苗顺德, 陈莹, 赵志刚, 李友川. 2013. “源热共控”中国近海天然气富集区分布[J]. 天然气工业, 33(4): 11-17.

-

张功成, 张厚和, 赵钊, 唐晓音, 王鹏. 2016. “源热共控”中国近海盆地石油富集规律[J]. 中国石油勘探, (4): 38-53.

-

张功成, 陈莹, 李增学, 李友川, 兰蕾. 2022. 中国海域煤型油气成因理论[J]. 石油与天然气地质, 43(3): 553-565.

-

张功成. 2023. 南海渐进式边缘海构造旋回控制深水油气成藏理论[J]. 石油学报, 44(4): 569-582.

-

朱俊章, 施和生, 庞雄, 秦成岗, 高鹏. 2005. 珠江口盆地番禺低隆起天然气成因和气源分析[J]. 天然气地球科学, 16(4): 456-459.

-

朱俊章, 施和生, 庞雄, 秦成岗, 高鹏. 2006. 珠江口盆地番禺低隆起凝析油地球化学特征及油源分析[J]. 中国海上油气, 18(2): 103-106.

-

朱伟林, 张功成, 高乐. 2008. 南海北部大陆边缘盆地油气地质特征与勘探方向[J]. 石油学报, 29(1): 1-9.

-

朱伟林, 张功成, 钟楷, 刘宝明. 2010. 中国南海油气资源前景[J]. 中国工程科学, 12(5): 46-50.

-

朱伟林, 钟楷, 李友川, 徐强, 房殿勇. 2012. 南海北部深水区油气成藏与勘探[J]. 科学通报, 57(20): 1833-1841.

-

朱伟林, 吴景富, 张功成, 任建业, 赵志刚. 2015. 中国近海新生代盆地构造差异演化及油气勘探方向[J]. 地学前缘, 22(1): 88-101.

-

摘要

天然气/水合物成因类型及气源判识是天然气/水合物成藏系统研究的核心和关键要素,亦是天然气/水合物勘探目标评价预测的主要依据。本文在前人研究及近年所获大量油气勘探成果与丰富油气地质资料的基础上,通过对南海北部大陆边缘盆地天然气/水合物成因类型及其气源构成特点与分布特征的系统分析总结与综合研究,发现生物气及亚生物气广泛分布莺歌海盆地、琼东南盆地及珠江口盆地(浅水/深水) 浅层(<2300 m),其气源供给主要来自上中新统及上新统与第四系海相沉积有机质;油型气主要分布于北部湾盆地、琼东南盆地北部及珠江口盆地北部浅水区,属油田伴生气,其气源供给与油田群一样,均来自始新统中深湖相偏腐泥混合型烃源岩;成熟—高熟煤型气与高熟—过熟混合型天然气主要分布于莺歌海盆地、琼东南盆地及珠江口盆地南部等区域,前者气源主要由渐新统煤系及浅海相陆源偏腐殖烃源岩和中新统海相陆源偏腐殖型烃源岩供给,后者则主要来自盆地宽深断陷高熟—过熟始新统—中新统不同类型生源母质烃源岩之贡献。天然气水合物主要分布于琼东南盆地南部/西南部及珠江口盆地东南部陆坡深水区海底浅表层,综合判识其成因类型为生物气为主的混合型,即以生物气为主,混有深部深层热解气重要贡献,局部区域存在热解气水合物成因类型。该研究成果将为油气(水合物)富集区评价预测和下一步勘探部署决策等,提供一定的指导与参考借鉴。

Abstract

The identification of the genetic types and gas sources of natural gas/hydrates is the core and key element of the study of natural gas/hydrate reservoir systems, and also the main basis for evaluating and predicting exploration targets of natural gas/hydrates. On the basis of previous studies and a large number of oil and gas exploration achievements and rich oil and gas geological data obtained in recent years, through systematic analysis, summary and comprehensive research on the genetic types of natural gas/hydrate and its gas source composition and distribution characteristics in the northern continental margin basin of the South China Sea, it is found that the biogenic gas and sub biogenic gas are widely distributed in the Yinggehai Basin, Qiongdongnan Basin and the Pearl River Mouth Basin (shallow water/deep water) shallow layers (<2300 m), and their gas supply is mainly from the Upper Miocene, Pliocene and Quaternary marine sedimentary organic matter; The oil type gas is mainly distributed in the Beibu Gulf Basin, the northern Qiongdongnan Basin and the shallow water area in the northern the Pearl River River Mouth Basin, which belongs to the associated gas of the oil field. Its gas supply is the same as that of the oil field group, and it comes from the Eocene mid deep lacustrine mixed sapropel hydrocarbon source rock; Mature high mature coal type gas and high mature over mature mixed type natural gas are mainly distributed in Yinggehai Basin, Qiongdongnan Basin and the south of Pearl River Mouth Basin. The former gas source is mainly supplied by Oligocene coal measures and shallow marine terrigenous partial humic source rocks and Miocene marine terrigenous partial humic source rocks, while the latter is mainly contributed by different types of source rocks of high mature over mature Eocene Miocene in wide and deep fault depression of the basin. Natural gas hydrates are mainly distributed in the south/southwest of Qiongdongnan Basin and the shallow seabed in the deep-water area of the continental slope in the southeast of the Pearl River River Mouth Basin. It is comprehensively recognized that the genetic type of natural gas hydrates is a mixed type dominated by biogas, that is, it is dominated by biogas, mixed with important contributions of deep and deep pyrolysis gas, and there is a genetic type of pyrolysis gas hydrates in local areas. This research result will provide certain guidance and reference for the evaluation and prediction of oil and gas (hydrate) enrichment areas, as well as the decision-making of the next oil and gas (hydrate) exploration deployment.

关键词

南海北部 ; 天然气/水合物成因类型 ; 气源构成特征 ; 综合判识