-

0 引言

-

东海是中国东部重要海域,由中国大陆和中国台湾岛以及朝鲜半岛、日本九州岛、琉球群岛等环绕的边缘海,面积约 77万 km2,平均水深 370 m。东海西部为宽阔的大陆架,海底地形平坦,东部为大陆坡及冲绳海槽。东海海域蕴藏有丰富的石油、天然气资源,建筑用海砂以及天然气水合物、海底煤矿、海砂砂矿、深海硫化物、海底淡水资源也很重要,勘探开发油气资源及其他重要资源对支撑中国东部地区的经济社会发展具有重要意义。

-

东海油气勘探经历了半个多世纪的历程,发现了一批重要油气田(王志学,2008;朱伟林等,2013; 杨帆,2015;谢玉洪和高阳东,2020;何家雄等, 2022;吴琪等,2022;陈喜峰等,2024;高阳东等, 2024;柳海华,2024)。本文在回顾东海油气勘探历程的基础上,总结东海油气资源产出特征和控制因素,对区域油气资源潜力进行了初步分析,为进一步的油气勘探提供科学依据和基础资料。

-

1 地质背景

-

东海地区位于华夏地块东北部(张勇等, 2020),基底由华南褶皱系元古宇和上古生界变质地层组成(龚建明等,2014;王磊等,2022),南部基底老,北部基底较新,冲绳海槽基底则为前中新世变质岩。基底之上主要发育中新生界盖层。中生界盖层由三叠系、侏罗系和白垩系组成(龚建明等, 2013;陈建文等,2022),上三叠统—中侏罗统福州组为一套暗色碎屑岩夹数层薄煤或炭质泥岩,上侏罗统厦门组为泥岩、砂岩不等厚互层,下白垩统渔山组为砂砾岩夹泥岩、泥岩夹薄层粉砂岩,上白垩统闽江组为泥岩与粉砂岩、砂岩互层,局部夹灰黑色粉砂质泥岩条带,石门潭组以棕色泥岩为主夹少量砂岩。新生代由老至新发育古新统月桂峰组、灵峰组及明月峰组,始新统宝石组、平湖组,渐新统花港组,中新统龙井组、玉泉组、柳浪组,上新统三潭组及第四系东海群,以碎屑岩沉积为主。

-

东海主要构造呈北北东展布,自西向东由浙闽隆皱区、东海陆架盆地、冲绳海槽盆地、琉球隆皱区及琉球海沟俯冲带等 5个构造单元组成(图1)。其中,东海陆架盆地又可分为福江凹陷、长江凹陷、西湖凹陷、钱塘凹陷、瓯江凹陷、闽江凹陷、基隆凹陷等次级构造单元;冲绳海槽盆地分为陆架前缘坳陷、吐嘎喇坳陷、海槽坳陷等次级构造单元(刘金水等,2020)。

-

2 东海油气勘探历程

-

2.1 区域调查先行,查探结合,取得突破和发展

-

1970—1973年,国家就着手组建了东海和黄海油气调查勘探队伍(张抗,2016)。1974 年,首次开展东海海域的综合海洋地质调查工作,取得了东海陆架盆地较系统的第一手地质地球物理资料,认为盆地面积大、沉积厚度大、构造规模大、局部构造多,含油气远景极为有利(李晓兰,2007)。到 70 年代末,基本查明东海地区“东西分带”的构造格局和局部构造发育的情况。

-

1980年,首次在西湖凹陷中央反转构造带北部实施“龙井 1 井”,拉开了东海油气勘探的序幕。通过“龙井1井”,建立了东海陆架盆地的地层层序,揭示了东海陆架盆地具有良好的生、储、盖组合,证实了东海陆架盆地为一大型含油气盆地。1982年底,转战西部斜坡带,开钻平湖1井,获得高产工业油气流,实现了东海油气勘探的重大突破。此后,相继在西部斜坡带发现了平湖、宝云亭,在中反转构造南部发现了天外天、残雪等一批具有经济价值的油气田。

-

1992 年,中国宣布东海陆架盆地对外开放,进入油气勘探对外合作期(汤文权,1999)。1995 年,在中央反转带南部发现东海第一个大型油气田 ——春晓油气田。1997年,中外合作发现丽水36-1 油气田。到 1999年,东海地区累计发现了 8个油气田(黄志超和叶加仁,2010),主要分布在西湖凹陷。此后,外国石油公司相继撤出勘探领域。

-

2.2 开拓新领域,深耕西湖凹陷,勘探生产双丰收

-

进入 21 世纪,东海油气勘探进入新阶段,自营勘探和对外合作并举,勘探和开发同时进行。东海地区开展了针对天然气水合物的调查和初步评价,认为东海陆坡和海槽平原可能具备天然气水合物赋存的前景。

-

2000年,重组后的中国海油将东海天然气勘探作为工作重点,拉开了大规模勘探开发东海天然气的序幕(王志学,2008)。“十一五”、“十二五”期间,东海海域先后发现大中型油气田 11 个(朱伟林等, 2013;杨帆和梁世友,2015;何家雄等,2022),主要位于西湖凹陷(表1),进一步夯实了建设“万亿 m3 储量、百亿 m3 产能”海上气田的资源基础。

-

图1 东海海域构造与油气田分布略图(据黄志超和叶加仁,2010修改)

-

①—福江坳陷;②—长江凹陷;③—西湖凹陷;④—钱塘凹陷;⑤—瓯江凹陷;⑥—闽江凹陷;⑦—基隆凹陷;⑧—南日凹陷;⑨—新竹凹陷; ⑩—陆架前缘坳陷;Ⓐ—虎皮礁凸起;Ⓑ—海礁凸起;Ⓒ—渔山凸起;Ⓓ—观音凸起

-

近年来,东海油气勘探方向从寻找构造油气藏向寻找岩性圈闭等隐蔽性油气藏转变,相继在西部斜坡带发现 X196S 平湖组构造-岩性气藏、X137 构造-岩性油气藏、X251E 断鼻气藏和在凹中背斜带发现X31W、WTX63断-砂耦合型构造-岩性气藏。遗憾的是,2015年以来的没有发现新的大型油气田。

-

3 东海陆架盆地(西湖凹陷)油气田分布特征和控制因素

-

3.1 西湖凹陷油气田分布特征

-

东海陆架盆地共发现油气田 20 个,其中 19 个发育在西湖凹陷。西湖凹陷由 5 个次级构造组成,分别是东部断阶带、东次凹、中央反转构造带、西次凹和西部斜坡带(余逸凡等,2022)。油气田在西部斜坡带、西次凹及中央反转构造带皆有发现(图2)。

-

西部斜坡带油气兼备,以产凝析气为主,原油次之。油气藏主要分布于花港组和平湖组,以平湖组为主,花港组次之。其中,花港组主要为油藏,平湖组主要为凝析气藏,总体表现为气多油少,以凝析气为主,原油次之。油气成藏存在“自生自储”和 “下生上储”2 种类型的生储组合,平面上油气藏分布横向连片,不同区带、多种圈闭类型(断块、断鼻、岩性、地层圈闭)均可成藏;纵向上油气分布层系多,平湖组各个段均有分布,且油气藏以单砂层或砂层组为单元,以层状油气藏为主(张宙等,2020)。

-

注:数据据李国玉和吕鸣岗,2002;何家雄等,2022。

-

西次凹位于斜坡带中段,天然气资源丰富,以产凝析气为主,原油次之。油气藏主要分布于花港组内,平湖组次之,花港组主要为凝析气藏及油藏,平湖组主要为凝析气藏,发现的油气田多位于南部地区。天然气及低渗气资源具有自南向北逐渐增加的趋势(叶加仁等,2020)。总体呈现出“致密为主,少量低渗”及“中浅层低渗,中深层致密”的分布规律,埋深 4000 m 以下深部储层的资源丰度高,是天然气勘探的有利部位。

-

中央反转构造带以产凝析气为主,少量原油。油气藏主要分布于花港组内,平湖组也存在凝析气藏,浅部的龙井组、玉泉组和柳浪组也有油气藏,称为上部成藏组合(张迎朝等,2024)。发现的油气田多位于南部地区,以小型居多,而北部的规模较大。在中央反转构造带油气主要集中在构造高点,且油气柱高度不大,含油气面积较小,充满度不高,整体表现为“大构造、小油藏”的特征。

-

西部斜坡带已发现的储量中,原油相对较多,其占比达 37%;西次凹已发现的储量以天然气为主,其占比达 99%;中央反转构造带已发现的储量也以天然气为主,其占比达 97%,原油仅 3%(汪英勋,2022)。

-

3.2 油气空间分布特征

-

西湖凹陷以天然气为主,兼有原油产出。平面上,凹陷西边(西部陆坡带)、南边(中央反转构造带南部)产出油,埋深较浅、上油下气叠置出现;中、北部(西次凹、中央反转构造带北部)仅产出天然气,埋深较大。

-

纵向上,西湖凹陷上油下气,多层叠置。随着油气藏深度的增加,储层基础条件变差,从浅部的常规油气藏向深部的非常规致密气藏转变。储层规模变大,区带分布明显(余逸凡等,2022)。

-

图2 西湖凹陷主要油气田分布图(据汪英勋,2022修改)

-

(1)常规中高渗油气藏,分布深度主要在2500~3800 m 处,位于中新统—渐新统花港组,地层为常压,圈闭油气充满度低。上部为油,下部油、气并存。储量规模小,但产能高。

-

(2)低渗气藏,分布深度主要在 3200~4500 m,位于渐新统花港组—始新统平湖组上段,地层压力为常压—高压,圈闭油气充满度中等。以气为主,储量规模中等,中低产能。

-

(3)特低渗气藏,分布深度主要在4500~5500 m,在始新统平湖组地层中,具异常高压,圈闭气充满度高,储量规模大。

-

(4)致密气藏,分布于5000 m以下超深层,发育异常高压,气充满度高,甚至超出构造圈闭范围,气藏叠合连片,储量规模大。

-

西湖凹陷油气具有多层系分布特征。上部以油为主,下部以气为主;中浅部地层发育规模较小的常规油(气)藏,深层发育规模较大的低渗-致密砂岩气藏,并且下部超压低渗-致密气藏的储量规模要远大于上部常规油气的规模。不同构造单元油气藏类型、含油气层深度等有所不同,但油气分布特征基本相似。

-

整体上看,西湖凹陷油气分布由上而下显示出 “塔”式的聚集特征,超深层具有发育大型—特大型大规模叠合连片分布的原生致密砂岩气藏的地质条件。主力储层分布于平湖组上部、花港组和龙井组,以潮控三角洲、辫状河三角洲为主要沉积相类型。

-

3.3 东海陆架盆地油气地质条件

-

东海陆架新生代盆地发育古新统、始新统、中新统、上新统及第四系,具有良好的油气地质条件。

-

主要烃源岩有泥岩和煤系地层2类。西湖凹陷中始新统平湖组为湖沼相—海陆交互相暗色泥岩及煤系和渐新统花港组下段的湖相暗色泥岩夹煤系,Il型-III 型干酪根,是一套好—中等的烃源岩。

-

盆地内各层系储集层发育,以砂质岩系为主。主要有下古新统月桂峰组滨岸扇三角洲相砂岩、上古新统灵峰组上部及明月峰组滨岸沙坝和三角洲砂体、始新统平湖组滨岸体系潮道砂、滨岸砂和三角洲体系水下分流河道砂体、渐新统花港组滨湖砂体和湖泊三角洲砂体以及下中新统龙井组河流-湖泊相沉积的细砂岩。此外变质风化基地老地层也是一种良好的储层。

-

盆地中盖层发育,海陆交互相生烃泥岩、浅海相泥岩以及偏泥地层都是很好的盖层。上古新统灵峰组是一套局限的浅海相泥岩,是盆地西部拗陷中区域性盖层。渐新统花港组上部及中新统龙井组下部发育的偏泥地层是最主要区域性盖层。

-

东海盆地发育大量构造圈闭,圈闭发育在古新统、始新统、中新统及前古近系—新近系潜山等层系,主要类型为背斜及断背斜,还有断块、断鼻、地层圈闭等。

-

3.4 生油岩控制油气藏分布范围

-

西湖凹陷主要发育古新统—中下始新统宝石组烃源岩、中上始新统平湖组烃源岩、渐新统花港组烃源岩及中新统龙井组烃源岩共4套烃源岩(陶士振和邹才能,2005)。西湖凹陷西部斜坡带、中央反转带南部和西次凹南部油气主要来源于平湖组烃源岩,中央反转带北部和西次凹北部花港组油气具有花港组和平湖组烃源岩的双重贡献(汪英勋, 2022)。

-

始新统平湖组为半封闭海湾背景下的陆表海、沼泽相沉积,发育煤系烃源岩,分为暗色泥岩(TOC> 1%)、炭质泥岩和煤。暗色泥岩厚度为130~740 m,总体围绕凹陷中心呈环带分布,凹陷中心处厚度大,向隆起和斜坡区呈环带状减薄的总体趋势。

-

渐新统花港组形成于湖泊-三角洲沉积环境,下段暗色泥岩厚度达到 40~200 m,煤层及炭质泥岩累计厚5~28 m;上段暗色泥岩累计厚30~270 m,煤层和炭质泥岩累计厚2.7~9.7 m。

-

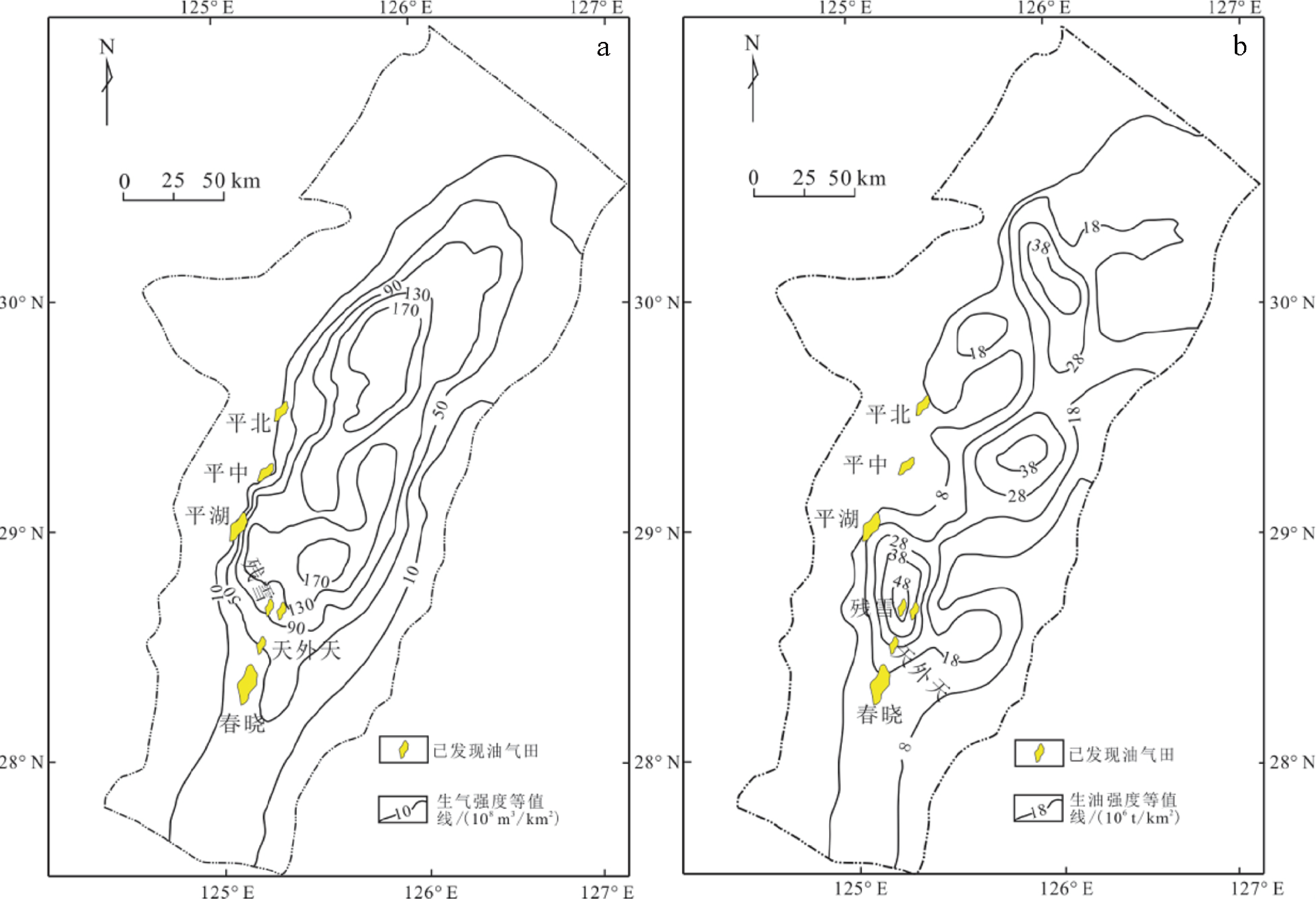

生烃中心的分布范围显示(图3),西湖凹陷生气强度最高可达 170×108 m3 /km2,发育南、北 2 个中心,中心轴线呈北东向展布,大致与中央反转构造带相吻合;生油强度最高可达 48×106 t/km2,发育南、中、北 3 个中心,最高生油强度区分布于南部中心,中心轴线大致呈北东向展布。已发现的油气田主要围绕生烃中心分布,受生烃中心展布范围的控制,均分布于距西湖凹陷最大生烃中心不远处。其中,西部斜坡带发育的油气田较中央反转带发育的油气田距离生烃中心稍远,中央反转带的油气田具有近源成藏的特点。

-

3.5 断裂对油气藏的影响

-

西湖凹陷的油气藏与断裂发育密不可分,无论是花港组还是平湖组油气藏,多沿烃源断层分布。

-

西湖凹陷主要发育 3 组断裂,其中北北东—北东向断裂和北西—北西西决定了东西分带、南部分块的构造格局(李晨曦,2022)。

-

北北东—北东向断裂系统构成西湖凹陷主要断裂体系,控制着西湖凹陷沉积凹陷的展布。西部斜坡带北北东—北东向断裂构成了油气藏西部边界,后期对油气起到了很好的封堵作用。西部斜坡带主要发育与断裂有关的断块型、断鼻型圈闭油气藏,以及被北北东—北东向断裂严重复杂化的构造-岩性油气藏,造成油气藏破碎化,单个油气藏规模小。西次凹和中央反转构造带北北东—北东向断裂普遍切穿平湖组地层,向上延伸至花港组地层,导致花港组发育丰富的油气聚集。中央反转构造带主要发育背斜构造圈闭油气藏,北北东—北东向断裂对圈闭构造破坏较小,主要起到油气垂向输导作用。西次凹与中央反转构造带基本相似,只是圈闭构造比较平缓,幅度较中央反转构造带小。北北东—北东向断裂在西部斜坡带、西次凹和中央反转构造带的差异性发育造成了油气的差异性富集。总的来说,发育时间早、具有长期活动特征的深大断裂是重要油气指向区,在宏观上控制了油气富集区带的分布。

-

图3 西湖凹陷生烃中心分布图(据魏恒飞等,2019)

-

a—生气强度等值线图;b—生油强度等值线图

-

东西向断裂发育程度控制了浅部常规油气藏的保存状态。东西向断层在下切花上段地层较浅的状态下,对埋藏深度大的油气藏的保存基本不受影响。东西向断层如下切花上段地层较深,则对油气藏的保存具有明显的破坏作用,导致油气的逸散以及油气藏规模的缩小,对较浅的油气藏保存极为不利,但在更浅层具备有效圈闭的条件下,也可以在浅部形成次生油气藏。东西向断层在中央构造带北部明显比南部发育,这也是在这一构造带南部浅部发育油气藏,而北部气藏只存在于深部储层的一个原因。

-

从花港组到平湖组,砂泥比降低,含煤含泥增加,封盖及生烃能力增强,在高压界面以下地层,盖层封盖能力显著增强,圈闭油气充满度明显增大 (余逸凡等,2022)。断裂成为西湖凹陷的主要输导系统(徐发等,2012),充当纵向运移通道,配以连通砂体和不整合界面组成了西湖凹陷油气从生烃层到达储层的通道。

-

烃源断层既控制着圈闭“成群成带”分布,又是油气垂向运移的重要通道。断层断至的层位,油气聚集成藏;断层未断至的层位,缺乏运移通道,油气无法向上运移,难以聚集成藏。龙井运动期,通源活化断裂控制断层型、背斜型圈闭,同时也决定了各类构造圈闭的油气富集(张宙等,2020)。西湖凹陷油气成藏具有明显的“深大浅小、上油下气、近源近断”特征。

-

4 东海油气开发现状

-

东海油气自1999年开始生产以来,随着新油气田不断的投入生产,产量稳步上升,西湖凹陷已建成了中国重要的天然气生产基地。

-

4.1 平湖油气田

-

平湖油气田是一个以天然气为主、油气共存的油气田,距岸较远。1992 年 9 月,由上海市人民政府、地质矿产部和中国海洋石油总公司合资联合组成上海石油天然气公司,负责平湖油气田开发项目的实施。1998—1999年建成投产,主要供应上海市居民生活用气(顾宗平,1999)。2003 年扩建后,日供气180万 m3。

-

4.2 春晓气田群

-

以春晓气田为中心,联合天外天气田、断桥气田、残雪气田组成春晓气田群,进行统一开发。 2005 年,天外天气田率先建成投产,日处理天然气 910万m3,初期主要供应宁波市区使用。

-

5 东海油气资源潜力

-

5.1 东海陆架盆地油气资源潜力很大

-

东海陆架盆地经过50多年的调查、勘探、开发,取得了丰硕的成果,发现油气田 20 个,大部分已投入开发,初步建成海上天然气生产基地。虽然近10 年来没有发现大型油气田,但是油气资源潜力仍然很大。

-

东海陆架盆地总体勘探程度较低且极不平衡,综合物探仅达到普查—概查水平,仅西湖凹陷则达到精查水平。钻探井密度低于 0. 01 口/km2 为低勘探程度(姜亮,2003),而西湖凹陷探井密度仅为 0. 0013口/km2,盆地内其他地区钻探程度则更低,后续勘探潜力较大。

-

目前的油气勘探主要集中在东海陆架盆地的西湖凹陷,且主要在其西部斜坡带和中央反转带展开。西湖凹陷是富烃凹陷,具备形成整装大中型气田、连片大中型油气田的地质基础。基隆凹陷与西湖凹陷有相同的沉积特征和构造演化历程,油气勘探前景良好。其他凹陷亦值得进一步工作。

-

“十五”时期油气资源评价成果认为,东海陆架盆地油气总资源量为 84×108 t 油当量(张异彪等, 2022),油、气并举,以天然气资源为主。目前已发现资源储量不足总资源量的 12%,东海陆架盆地仍然是今后油气勘探的重点地区。

-

5.2 冲绳海槽盆地油气资源值得重视

-

冲绳海槽盆地的基底主要由古生代—中生代变质岩组成,沉积了中新世以来地层,厚度为10000~12000 m。其中,中新统早期为陆坡相粗碎屑岩建造,晚期则属于海陆交互或滨海相的含煤沉积; 上新统—第四系主要为浅海相的碎屑岩沉积,具备油气成藏基本条件。用盆模法估算的油气推测资源量为7.57亿 t(张异彪等,2022),常规油气资源具有一定潜力。

-

冲绳海槽平均水深在1000 m以上,沉积厚度可达 12000 m,沉积速率高,有机质丰富,具有良好的天然气水合物成矿背景。目前冲绳海槽中段已发现二氧化碳型水合物(侯增谦和张绮玲,1998),且在海槽中、南部发现有大量天然气水合物存在的地质、地球物理证据(杨文达和陆文才,2000;栾锡武等,2001,2008;卢振权等,2002;杨文达等,2004;赵洪伟等,2004;徐宁等,2006;赵汗青等,2006;许红等,2012;李清等,2015,2020;李昂等,2020;骆迪等,2021)。冲绳海槽水合物资源量估算可达 24× 10l2 m2,是东海陆架盆地天然气资源量的3倍多。冲绳海槽地区天然气水合物资源潜力可观,具有浅层天然气水合物和常规天然气有机结合形成天然气水合物型大中型油气藏的前景。

-

6 结论和讨论

-

(1)东海是中国东部重要海域,蕴藏有丰富的石油、天然气以及天然气水合物等矿产资源。经过半个多世纪的勘查开发,东海海域发现了20个油气田,大部分已投入开发,建成中国重要的天然气生产基地。

-

(2)东海油气勘探历程可分为2大阶段:第一阶段 1970—1999 年,综合海洋地质调查工作先行,油气钻探跟进,先后发现了平湖、宝云亭、天外天、残雪、春晓等一批大中型油气田,取得突破和发展;第二阶段是进入21世纪,开拓新领域,深耕西湖凹陷,查明东海陆坡和海槽平原可能具备天然气水合物赋存的前景,在西湖凹陷相继发现大中型油气田11 个,实现勘探生产双丰收。但是,2015 年以来没有发现新的大型油气田。

-

(3)东海海域主要构造呈北北东展布,由闽浙隆皱区、东海陆架盆地、冲绳海槽盆地、琉球隆皱区及琉球海沟俯冲带共5个构造单元组成。东海陆架盆地是主要的含油气盆地,可分为福江凹陷、长江凹陷、西湖凹陷、钱塘凹陷、瓯江凹陷、闽江凹陷、基隆凹陷等次级构造单元。已发现的油气田主要在西湖凹陷及瓯江凹陷,受生烃中心展布范围的控制,断裂对油气藏的形成和分布具有重要影响。

-

(4)东海陆架盆地总体勘探程度较低且不平衡,目前的油气勘探主要集中在东海陆架盆地的西湖凹陷且主要在其西部斜坡带和中央反转带展开,已发现油气资源储量不足总资源量的 12%。东海陆架盆地仍然是今后油气勘探的重点地区,具有很大的油气资源潜力。

-

(5)冲绳海槽盆地未开展过油气勘探工作,常规油气资源具有一定潜力,具有浅层天然气水合物和常规天然气有机结合形成天然气水合物型大、中型油气藏的前景。

-

(6)东海陆架盆地是中新生代叠合盆地,目前勘探工作主要集中在新生代盆地,中生代盆地油气资源潜力值得期待。

-

参考文献

-

陈建文, 杨长清, 张莉, 钟广见, 王建强, 吴飘, 梁杰, 张银国, 蓝天宇, 薛路. 2022. 中国海域前新生代地层分布及其油气勘查方向[J]. 海洋地质与第四纪地质, 42(1): 1-25.

-

陈喜峰, 李慎斌, 张朋, 吕军阳. 2024. 亚洲大陆矿产资源禀赋、矿业开发格局及合作前景展望[J]. 矿产勘查, 15(4): 680-692.

-

高阳东, 赖维成, 张新涛, 张锦伟. 2024. 中国海油油气勘探新进展与下步勘探方向[J]. 中国海上油气, 36(3): 1-10.

-

龚建明, 李刚, 杨传胜, 须雪豪, 张锦伟, 王海, 徐立明. 2013. 东海陆架盆地南部中生界分布特征与油气勘探前景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 43(1): 20-43.

-

龚建明, 徐立明, 杨艳秋, 李刚, 邓克, 蒋玉波. 2014. 从海陆对比探讨东海南部中生代油气勘探前景[J]. 世界地质, 33(1): 171-177, 189.

-

顾宗平. 1999. 东海平湖油气田的勘探与开发[J]. 中国海洋平台. 14(4): 1-6.

-

何家雄, 姚永坚, 于俊峰, 张金锋. 2022. 中国近海盆地油气地质特征及勘探开发进展[J]. 海洋地质前沿, 38(11): 1-17.

-

侯增谦, 张绮玲. 1998. 冲绳海槽现代活动热水区 CO2—烃类流体: 流体包裹体证据[J]. 中国科学(D辑), 28(2): 142-148.

-

黄志超, 叶加仁. 2010. 东海海域油气资源与选区评价[J]. 地质科技情报, 29(5): 51-55.

-

姜亮. 2003. 东海陆架盆地油气资源勘探现状及含油气远景[J]. 中国海上油气(地质), 17(1): 2-5.

-

李昂, 蔡峰, 吴能友, 李清, 闫桂京, 孙运宝, 董刚, 骆迪. 2020. 冲绳海槽中部海底气体排放分布特征及其控制因素[J]. 海洋地质与第四纪地质, 40(4): 118-126.

-

李晨曦. 2022. 伸展和挤压型新生代盆地系统特征及其控藏规律研究[D]. 北京: 中国石油大学.

-

李国玉, 吕鸣岗. 2002. 中国含油气盆地图集中国含油气盆地图集[M]. 北京: 石油工业出版社, 289-293.

-

李清, 蔡峰, 梁杰, 邵和宾, 董刚, 王丰, 杨传胜, 胡高伟. 2015. 东海冲绳海槽西部陆坡甲烷渗漏发育的孔隙水地球化学证据[J]. 中国科学: 地球科学, 45(5): 676-687.

-

李清, 蔡峰, 闫桂京, 孙运宝, 李昂, 骆迪, 王星星, 徐翠玲, 董刚, 尹希杰, 杨贤. 2020. 东海冲绳海槽泥火山发育区甲烷气体来源研究[J]. 海洋地质前沿, 36(9): 79-86.

-

李晓兰. 2007. 东海陆架盆地西湖凹陷油气发现历程回顾[J]. 海洋石油, 27(2): 14-17.

-

刘金水, 许怀智, 蒋一鸣, 王军, 何新建. 2020. 东海盆地中、新生代盆架结构与构造演化[J]. 地质学报. 94(3): 675-691.

-

柳海华. 2024. 全球战略性矿产勘查投入趋势及对中国的启示[J]. 矿产勘查, 15(6): 1113-1121.

-

卢振权, 龚建明, 吴必豪, 陈建文, 邓坚. 2002. 东海天然气水合物地球化学找矿与远景预测[J]. 矿床地质, 21(S1): 184-187.

-

栾锡武, 初凤友, 赵一阳, 秦蕴珊, 陈左林. 2001. 我国东海及邻近海域气体水合物可能的分布范围[J]. 沉积学报, 19(2): 315-319.

-

栾锡武, 鲁银涛, 赵克斌, 孙冬胜, 李军. 2008. 东海陆坡及邻近槽底天然气水合物成藏条件分析及前景[J]. 现代地质, 22(3): 342-354.

-

骆迪, 蔡峰, 闫桂京, 李清, 孙运宝, 董刚, 李昂. 2021. 冲绳海槽西部陆坡泥底辟和泥火山特征及其形成动力机制[J]. 海洋地质与第四纪地质, 41(6): 91-101.

-

汤文权. 1999. 东海油气地质特征与开发方案研究[J]. 浙江地质, 15(1): 1-15.

-

陶士振, 邹才能. 2005. 东海盆地西湖凹陷天然气成藏及分布规律[J]. 石油勘探与开发, 32(4): 104-110.

-

汪英勋. 2022. 东海盆地西湖凹陷油气成藏特征与主控因素[D]. 北京: 中国石油大学.

-

王磊, 李春峰, 李珂迪, 姚泽伟, 陶天生. 2022. 东海陆架盆地中生代残留地层特征及其构造启示[J]. 海洋学研究, 40(4): 11-24.

-

王志学. 2008. 海洋天然气勘探开发进入新时期[J]. 资源与环境, (2): 62.

-

魏恒飞, 陈践发, 陈晓东. 2019. 东海盆地西湖凹陷凝析气藏成藏特征及分布控制因素[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 49(6): 1507-1517.

-

吴琪, 陈从喜, 葛振华, 马建明, 李政, 张必欣. 2022. 我国矿业高质量发展研究[J]. 矿产勘查, 13(2/3): 358-364.

-

谢玉洪, 高阳东. 2020. 中国海油近期国内勘探进展与勘探方向[J]. 中国石油勘探, 25(1): 20-30.

-

徐发, 张建培, 张田, 张绍亮, 余逸凡, 唐贤君. 2012. 西湖凹陷输导体系特征及其对油气成藏的控制作用[J]. 海洋地质前沿, 28(7): 24-29.

-

徐宁, 吴时国, 王秀娟, 郭军华. 2006. 东海冲绳海槽陆坡天然气水合物的地震学研究[J]. 地球物理学进展, (6): 564-571.

-

许红, 蔡瑛, 孙和清, 闫桂京, 魏凯, 赵新伟, 朱玉瑞, 施剑, 董刚, 李清. 2012. 东海陆坡天然气水合物成藏地质条件和BSR反射及成藏类型特征[J]. 热带海洋学报, 32(4): 22-29.

-

杨帆, 梁世友. 2015. 中国近海油气勘探进展[J]. 地质论评, 61(S1): 814-815.

-

杨文达, 陆文才. 2000. 东海陆坡—冲绳海槽天然气水合物初探[J]. 海洋石油, 20(4): 23-28.

-

杨文达, 曾久岭, 王振宇. 2004. 东海陆坡天然气水合物成矿远景[J]. 海洋石油, 24(2): 1-8.

-

叶加仁, 刘金水, 徐陈杰, 曹强, 盛溢勇, 余汉文. 2020. 东海盆地西湖凹陷西次凹天然气资源分级评价[J]. 地质科技通报, 39(3): 1-9.

-

余逸凡, 张建培, 程超, 唐贤君, 许怀智. 2022. 东海陆架盆地西湖凹陷油气成藏主控因素及成藏模式[J]. 海洋地质前沿, 38(7): 40-47.

-

张抗. 2016. 春晓油气田勘探开发的历史[J]. 能源, (1): 106-109.

-

张勇, 姚永坚, 李学杰, 尚鲁宁, 杨楚鹏, 王中波, 王明健, 高红芳, 彭学超, 黄龙, 孔祥淮, 汪俊, 密蓓蓓, 钟和贤, 陈泓君, 吴浩, 罗伟东, 梅西, 胡刚, 张江勇, 徐子英, 田陟贤, 王哲, 李霞, 王忠蕾. 2020. 中生代以来东亚洋陆汇聚带多圈层动力下的中国海及邻区构造演化及资源环境效应[J]. 中国地质, 47(5): 1271-1309.

-

张异彪, 刘峰, 杨文达. 2022. 中国矿产地质志-东海卷[M]. 北京: 地质出版社, 1-188.

-

张迎朝, 陈忠云, 刁慧, 常吟善, 李宁, 邹玮. 2024. 东海盆地X凹陷油气成藏模式与勘探突破[J]. 中国海上油气, 36(2): 1-12.

-

张宙, 王勇刚, 唐贤君. 2020. 东海陆架盆地西湖凹陷油气分布特征及成藏规律[J]. 长江大学学报(自然科学版), 17(1): 9-15.

-

赵汗青, 吴时国, 徐宁, 王秀娟, 张光学. 2006. 东海与泥底辟构造有关的天然气水合物初探[J]. 现代地质, 20(1): 115-122.

-

赵洪伟, 龚建明, 陈建文, 戴春山. 2004. 冲绳海槽天然气水合物综合异常特征及成藏地质条件[J]. 海洋地质与第四纪地质, 24(6): 93-98.

-

朱伟林, 米立军, 高阳东, 高乐, 钟锴. 2013. 大油气田的发现推动中国海域勘探迈向高峰——12年中国海域勘探工作回顾[J]. 中国海上油气, 25(1): 6-12.

-

摘要

中国东海海域发育东海陆架盆地和冲绳海槽盆地2个大型含油气沉积盆地,已发现的20个油气田受烃源岩分布和通源断层的控制,主要分布于东海陆架盆地的西湖凹陷及瓯江凹陷,勘探工作重点是寻找构造-岩性型大中型油气藏。东海陆架盆地勘探程度较低,具有较好的油气地质条件,油气资源潜力很大。冲绳海槽盆地则具有浅层天然气水合物和常规天然气有机结合形成水合物型大中型油气藏的潜力。

Abstract

The East China Sea is characterized by the development of two large oil and gas-bearing sedimentary basins: the East China Sea Shelf Basin and the Okinawa Trough Basin. The 20 discovered oil and gas fields are controlled by the distribution of source rocks and source-related faults, mainly distributed in the Xihu Depression and Oujiang Depression of the East China Sea Shelf Basin. The focus of exploration is on the search for large and medium-sized structural-lithological oil and gas reservoirs. The degree of exploration in the East China Sea Shelf Basin is relatively low, but it has favorable geological conditions for oil and gas, with great potential for oil and gas resources. The Okinawa Trough Basin has the potential to form large and medium-sized hydrate-type oil and gas reservoirs through the organic combination of shallow-layer natural gas hydrates and conventional natural gas.

Keywords

East China Sea ; petroleum and natural gas ; resource potential ; China