-

0 引言

-

铜矿是中国国民经济发展中最重要的矿产资源之一。中国铜矿资源丰富,以斑岩型为主,但目前仍需大量进口国外铜矿资源,这是由于能源转型导致中国更需要铜矿。因为,铜是电气化的必要金属,而电气化是能源转型的本质。根据标准普尔全球报告,全球电力系统的未来将严重依赖铜,铜供应短缺可能会阻碍各国到 2050 年实现净零排放的目标。此外,报告还称,除非有大量新的铜资源供应,否则气候目标将“遥不可及”。

-

中国西南地区,大地构造上处于阿尔卑斯—喜马拉雅构造域与环太平洋构造域交汇部,是特提斯构造域的重要组成部分,亦是地球上地壳结构构造最复杂、包含的造山带类型最多的一个构造域(任纪舜,1994;潘桂棠和肖庆辉,2017)。从板块构造观点来看,它不但记录了特提斯洋发生、发展和消亡的地质历程,以及欧亚古陆和冈瓦纳古陆相互作用并最终汇聚拼合的地质史实(潘桂棠等,1997;潘桂棠和肖庆辉,2017),而且也为人类带来了必不可少的矿产资源。

-

斑岩型铜矿作为占世界铜储量一半以上的铜资源类型,通过近十几年来地质工作者的不懈努力,在中国西南地区(青藏高原及邻区)发现了一批大型、超大型斑岩型铜矿床,揭示出该类型铜矿床在西南地区找矿潜力巨大,且分布相当广泛,其储量可占铜矿资源的首位(中国地质调查局成都地质调查中心,2015①)。近年来,笔者等通过1∶100万西南地区矿产图幅的编制工作,并结合前人的工作和研究成果,认为西南地区斑岩型铜矿的形成、分布与特提斯构造域的形成与演化息息相关,且斑岩型铜矿往往分布于古陆块(微陆块)的活动边缘上,暗示其成因应与特提斯各时期洋壳向各陆块边缘的消减、俯冲,最后的陆-陆碰撞汇聚,这一系列过程有着密切的关系。

-

本文从斑岩型铜矿在西南地区的分布特征以及区域地质背景、不同斑岩铜矿带含矿斑岩的地质地球化学特征、斑岩铜矿床的物质来源及岩浆源区等多个方面,借助古陆边缘成矿理论,论述并总结西南地区斑岩型铜矿床的成因、以及斑岩型铜矿在海-陆变迁中的定位和成矿动力学背景等。

-

1 斑岩型铜矿的矿床分布与区域地质背景

-

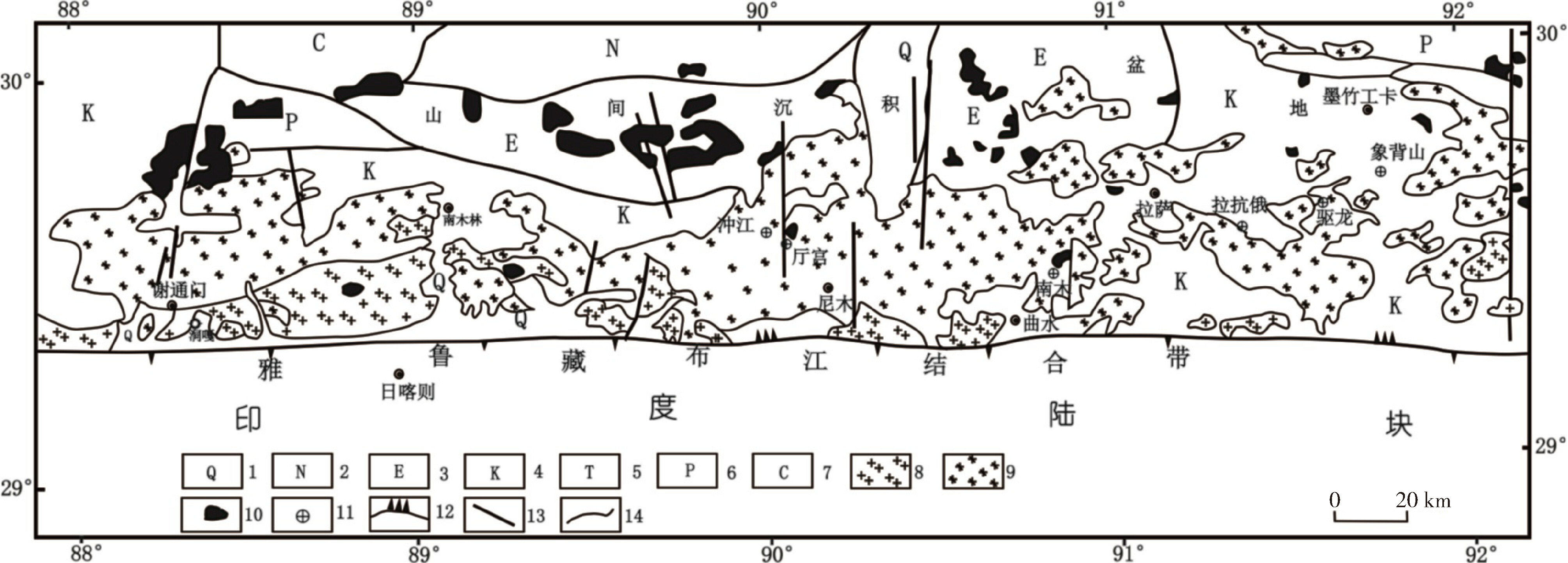

通过近年来1∶100万西南地区矿产图幅的编制工作,并结合前人的研究工作和成果,笔者认为西南地区的斑岩型铜矿床在空间上主要集中分布在以下5个构造区域:(1)冈底斯—拉萨陆块南缘;(2) (南)羌塘陆块南缘;(3)羌塘—昌都陆块的东缘; (4)中咱陆块东缘;(5)扬子陆块西南缘,从而分别形成了 5 条斑岩型铜矿带,即:(1)冈底斯斑岩铜矿带;(2)班公湖—怒江斑岩铜矿带;(3)玉龙斑岩铜矿带;(4)义敦—中甸斑岩铜矿带;(5)扬子西缘斑岩铜矿带。其中,前两者呈东西向展布,而后三者呈近南北向展布(图1)。

-

众多资料研究认为,它们的形成分别与雅鲁藏布江洋盆(新特提斯洋)向冈底斯—拉萨陆块南缘的消减—印(度)陆块与冈底斯—拉萨陆块的碰撞;班公湖—怒江洋盆(中特提斯洋)向羌塘陆块南缘消减—冈底斯—拉萨陆块与羌塘陆块的碰撞;金沙江洋盆(古特提斯洋)向羌塘—昌都陆块东缘消减 —羌塘—昌都陆块与中咱陆块的碰撞;甘孜—理塘洋盆向中咱陆块的东缘消减密切相关。下面将分别介绍各斑岩成矿带的区域地质背景与矿床分布特征。

-

图1 中国西南地区斑岩型铜矿床分布(据Yin and Harrison,2000修改;矿床数据来自本研究)

-

1.1 冈底斯斑岩铜矿带

-

该斑岩铜矿带位于雅鲁藏布江缝合带北侧的冈底斯—拉萨陆块南缘,分布于其形成的火山-岩浆弧中。其东西延伸长约 240 km、南北宽 20~30 km,由冲江铜矿、厅宫铜矿、白容铜矿,拉抗俄铜矿、驱龙铜矿等十几个超大—大—中型矿床组成,已探明铜资源量可达1035.76万t(中国地质调查局成都地质调查中心,2015①)。

-

该斑岩型铜矿带在空间展布上,东西断续成带,南北串珠成群,与东西向展布的冈底斯逆冲断裂带平行产出(图1,图2)。在该带中的含矿斑岩体大都高侵位于古新世—渐新世未同碰撞花岗岩基之中,其成岩年龄为 20~10 Ma(侯增谦等,2001;曲晓明等,2001)。通过芮宗瑶等(2004)采用离子探针、Rb-Sr 法和 Re-Os 法所测得的驱龙和冲江斑岩铜矿的成矿年龄值约束于(17.58±0.74)Ma 与 (14.85±0.69)Ma之间;侯增谦等(2003)采用辉钼矿 Re-Os 定年法测得南木、冲江和拉抗俄 3 个斑岩型铜(钼)矿床的成矿年龄为(14.18±0.29)Ma。这些年龄与冈底斯带广泛的花岗质斑岩体的侵位年龄 (20~12 Ma;曲晓明等,2001)一致。同时,上述成矿年龄还表明,整个冈底斯斑岩铜矿带的成矿事件具有时间一致性,暗示成矿物质拥有源区的统一性。是青藏高原快速隆升后(喜马拉雅晚期),地壳的拆沉引发下地壳、上地幔的深熔作用产生的(侯增谦等,2001;曲晓明等,2001;芮宗瑶等,2004)观点。

-

该斑岩铜矿带位于雅江缝合带北侧的冈底斯 —拉萨陆块的南缘。该区域由于受雅鲁藏布江洋 (新特提斯洋)的消减、闭合,以及随后的陆-陆碰撞及造山等一系列频繁而多期次、强烈的地质构造运动,导致冈底斯—拉萨陆块南缘经历了复杂的地质构造演化过程。根据许多学者研究成果(侯增谦等,2003;莫宣学等,2003;芮宗瑶等,2004;姚鹏等, 2006;高成等,2014),可将冈底斯—拉萨陆块南缘的地质构造演化划分为以下几个过程和阶段:

-

(1)早期(J2)洋壳俯冲—火山弧(叶巴弧)形成阶段;

-

(2)晚期(J3-K1)洋壳俯冲—特殊(ADAKITE)式火山弧(桑日弧)发育阶段;

-

图2 冈底斯斑岩铜矿带矿床分布图(据中国地质调查局1∶50万数字化地质图修编)

-

1—第四系;2—新近系砂屑岩;3—古近系酸性火山岩;4—白垩系砂屑岩夹灰岩;5—三叠系微晶灰岩夹砂质板岩;6—二叠系变石英岩夹板岩; 7—石炭系变石英粉砂岩;8—燕山中—晚期花岗岩;9—喜马拉雅早期花岗岩;10—喜马拉雅晚期花岗斑岩;11—斑岩型铜矿床;12—板块缝合带;13—断层;14—地质界线(图中花岗斑岩体被夸大表示)

-

(3)晚期俯冲形成的弧后扩张与盆地沉积阶段 (J3-K);

-

(4)俯冲洋壳消减完毕(洋消失)—陆-陆碰撞阶段(林子宗火山岩)(70~50 Ma);

-

(5)碰撞造山—快速隆升—山根拆沉形成的岩浆弧(含矿斑岩带)阶段(20~10 Ma)。

-

由上可看出,冈底斯—拉萨陆块南缘的构造演化具有“多发性、周期性和继承性”。导致所形成的火山-岩浆弧是一个具有“重叠式”的火山-岩浆弧。即,两个早—晚平行展布的“火山弧”、叠置在早期火山弧上的“弧后盆地”和“斑岩带”等。而冈底斯斑岩型铜矿带就位于由碰撞造山—快速隆升—山根拆沉形成的岩浆弧(斑岩带)中。从形成时代、空间位置上看,该斑岩铜矿带是叠加在冈底斯南缘的两次俯冲形成的火山-岩浆弧以及所产生的弧后盆地之上的(姚鹏,2006)。

-

1.2 玉龙斑岩铜矿带

-

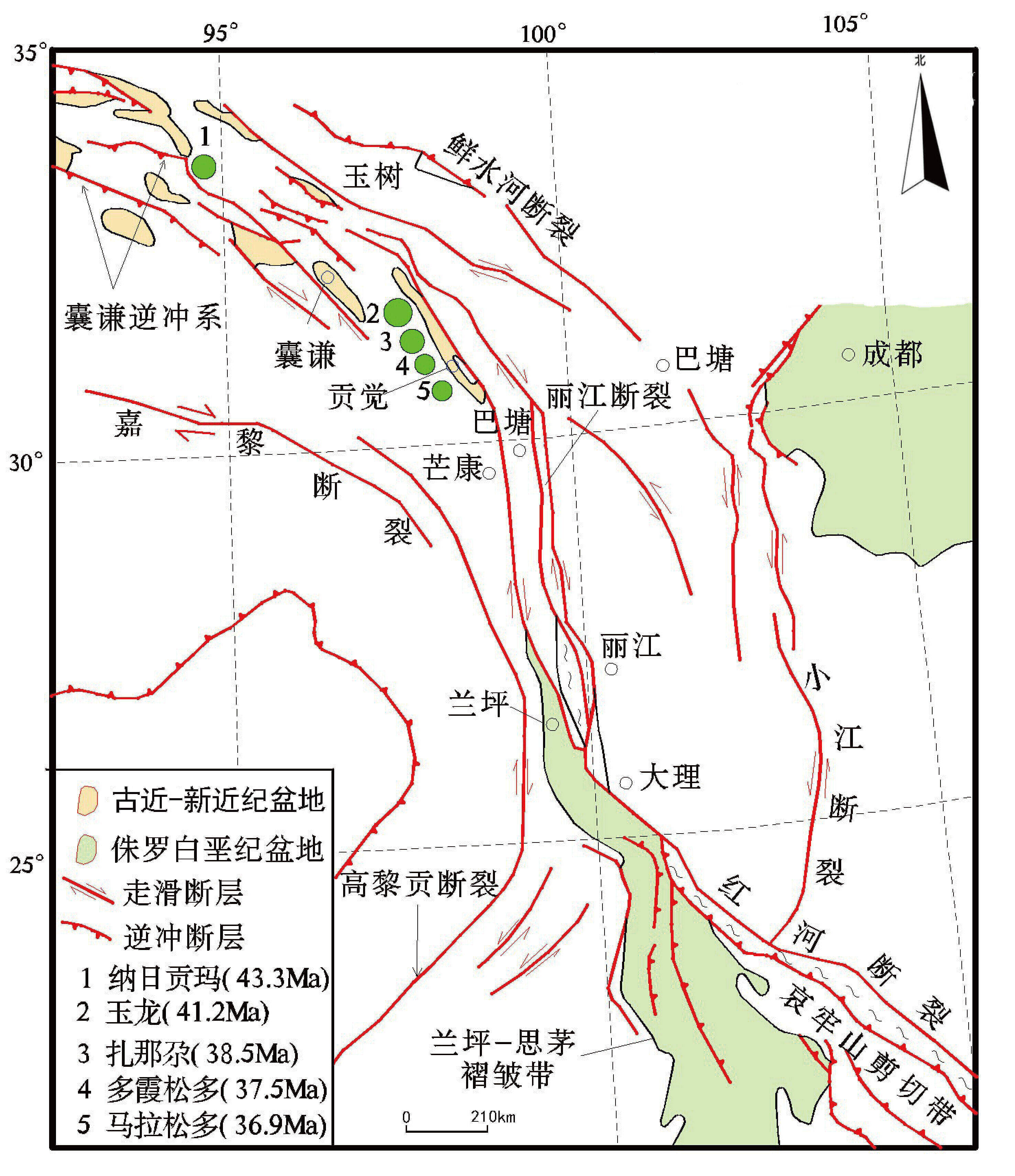

玉龙斑岩铜矿带是以超大型玉龙斑岩铜矿床为代表,自玉龙向南分布有扎拉尕、莽总、马拉松多、多霞松多等大、中、小型矿床,一直向南延伸到芒康的马牧普、莽岭和巴达一带;而向北西亦可延至青海境内,分布有打古贡卡、纳日贡玛、陆日格、哼赛青等斑岩钼铜矿床(点)。它们共同组成了玉龙斑岩铜矿带(图1,图3)。

-

该斑岩铜矿带位于三江构造带的中部,其北段呈北北西向,南段近南北向展布,总体呈北西—南东向展布,南北向延长约300 km,东西宽30~70 km。在大地构造上正处于羌塘—昌都陆块的北东缘(图3)。它东邻金沙江结合带和义敦岛弧,西邻澜沧江结合带。

-

众多资料研究显示(马鸿文,1988;唐仁鲤和罗怀松,1995;侯增谦等 2004,2007),羌塘—昌都陆块东缘经历了复杂的地质构造演化。

-

(1)在晚古生代—中生代,金沙江洋(古特提斯洋)扩张、俯冲造山主要表现为金沙江古特提斯洋盆的发育及其随后的俯冲消减并江达—维西弧的形成(莫宣学和潘桂棠,2006);

-

(2)受印度—亚洲大陆斜向碰撞事件的影响,新生代该区构造变形异常复杂,至少经历了 2 次逆冲和 4 次走滑事件,形成了一系列北西—南东向的逆冲断裂系统、走滑断裂系统以及由其引发的褶皱、走滑拉分盆地等(Yin and Harrison,2000)。

-

综上所述,羌塘—昌都陆块东缘先后经历了晚古生代—中生代的古、新特提斯洋盆扩张—俯冲造山作用及新生代大规模陆内变形的地质演化过程,特别在新生代,该区更是吸纳和调节印度—亚洲大陆碰撞应力应变的构造转换部位。

-

而玉龙斑岩铜矿带的最终定位,即是印度板块与拉萨地块的强烈碰撞(40.8±0.4 Ma),使残留洋壳的俯冲突然加速,同时发生右旋走滑,造成成矿斑岩体快速被动侵位形成的。

-

图3 玉龙斑岩铜矿带矿床分布图(据侯增谦等,2004修改)

-

1.3 班公湖—怒江斑岩铜矿带

-

该斑岩铜矿带位于南羌塘陆块的南缘,矿床集中分布于班公湖—怒江带的西段(图1),主要有多不杂、多龙、波龙等斑岩铜矿。其中,以多不杂和多龙为典型代表,其成矿时代集中在120~90 Ma(曲晓明和辛洪波,2006;曲晓明等,2010,2015;陈华安等,2013;祝向平等,2015)。

-

众多学者(潘桂棠等,1997;潘桂棠和肖庆辉, 2017)研究认为,班公湖—怒江洋盆在石炭纪—早三叠世开始扩张,到了中三叠世开始向大陆侧俯冲。虽然目前对洋壳俯冲结束的时间尚待研究确认(曲晓明等,2015),但陆-陆碰撞发生的时间已得到共识,即在早侏罗世—晚侏罗世,从东到西由老到新开始发生碰撞,至中白垩世西部拼贴完成。

-

因此,班公湖—怒江斑岩铜矿带所处的南羌塘陆块南缘经历了非常复杂的演化过程:在侏罗纪— 早白垩世为大陆边缘弧(羌南地块/前陆盆地铁格隆岩浆弧带),新特提斯洋俯冲消减发生在早白垩世晚期。班怒缝合带形成了一系列东西向展布的逆冲断裂为主的复杂断裂构造。控岩构造为区域上的东西(局部显示为北东)向的查尔康错逆冲断裂。而其斑岩铜矿带的形成与班公湖—怒江洋向陆侧的俯冲、消亡,最终陆-陆碰撞所引发的构造-岩浆事件关系密切(曲晓明和辛洪波 2006;侯增谦和杨志明,2009;曲晓明等,2015)。

-

1.4 扬子西缘斑岩铜矿带

-

该带的斑岩铜矿床分布于扬子陆块的西南边缘(图1)。该区域被认为是特提斯成矿域金沙江— 哀牢山钼铜成矿带的北分支,扬子地块西缘与“三江”褶皱带弧形结合部位的东侧。处于木里—盐源推覆构造体的前锋,隐伏东西向和近南北向构造的交汇处。其分布的斑岩矿床主要有四川西范坪铜矿、云南马厂箐铜钼矿床、金平长安、铜厂铜金矿床等。成矿时代主要集中于 40~30 Ma(李立主等, 1995;徐士进等,1997;肖渊浦等,1999;张洪涛等, 2004;张谦等,2015)。

-

据研究(张洪涛等,2013),该斑岩铜矿带的形成是与分布于羌塘—昌都陆块东部边缘的玉龙斑岩铜矿带是相呼应的。即印度板块碰撞使北东方向的“构造结”强烈挤压,北特提斯残留洋壳向东侧的扬子地块俯冲,在扬子地块西缘产生边缘岩浆弧带,扬子地块向东的逃逸,发生大规模右旋走滑,形成拉分盆地,拉分盆地边缘断裂为成矿斑岩体快速侵位提供了潜在空间,形成了扬子地块西缘斑岩成矿带(张洪涛等,2013)。

-

1.5 义敦—中甸斑岩铜矿带

-

该斑岩铜矿带位于德格—中甸地块的东缘,沿普朗—沙鲁里山火山岩浆弧带展布。以超大型普朗斑岩铜矿、中型雪鸡坪斑岩铜矿为典型代表。

-

该带的含矿斑岩体大都侵位于上三叠统曲嘎寺组(T3q)、图姆沟组(T3t)中酸性火山岩、碎屑岩建造。岩体形成时代为印支期(203.3~(235.4±2.4 Ma))(云南省区域地质志,1990;曾普胜等,2006)。它的形成是与甘孜—理塘洋的俯冲、消减闭合有关,是由洋壳俯冲作用形成的岛弧型岩浆作用的产物。

-

德格—中甸地块在古生代属于扬子陆块西部被动边缘的一部分,晚古生代中晚期由于甘孜—理塘洋的扩张,使中咱—中甸地块从扬子陆块裂离。该地块历经了3大发展阶段,即基底形成阶段、稳定地块形成阶段和地块褶皱隆升的反极性造山阶段 (潘桂棠和肖庆辉,2017):

-

(1)基底形成阶段:该基底为变质结晶基底,南段石鼓岩群羊坡岩组(Pt2-3)为一套高绿片岩相—角闪岩相变质岩。新元古代青白口纪—南华纪发育裂谷盆地沉积的绿片岩相碎屑岩夹变基性火山岩组合。

-

(2)稳定地块阶段:地块的稳定盖层为古生界碎屑岩和碳酸盐岩组成,显示稳定台型沉积。早二叠世晚期由于金沙江洋壳向西的俯冲消减,中咱— 中甸地块二叠纪则为被动大陆边缘裂陷盆地。三叠纪开始,由于金沙江洋盆俯冲消亡演变为残留海盆地,弧-陆碰撞造山作用使得中咱—中甸地块的下三叠统布伦组(T1)、中三叠统洁地组(T2)不整合于下伏古生界之上,发育滨浅海相碎屑岩夹灰岩组合。至晚三叠世时期的强烈弧-陆碰撞造山作用,导致了地块上古生代地层的褶皱变形,并使晚三叠世地层不整合覆于其上,发育一套滨浅海相碎屑岩夹灰岩及煤线。

-

(3)地块褶皱隆升阶段:地块上构造变形样式从地块中轴向西部,从无劈理、宽缓的等厚褶皱到同斜倒转、紧密的劈理褶皱,显示由弱到强的变化,呈现一种反极性造山作用。这种反极性造山作用使中咱—中甸地块向西逆冲推覆,构成三江地区东侧一条重要的区域性规模逆冲带,自晚三叠世之后未再接受沉积。

-

因此,德格—中甸陆块曾处于扬子陆块西缘,经历了拉张—俯冲消减—拼合—碰撞造山等演化过程。晚二叠世—晚三叠世早期,在甘孜—理塘带扩张形成洋盆和堑-垒构造格局的基础上,于晚三叠世末向西俯冲消减闭合,形成义敦—中甸岛弧,经过碰撞造山和陆内造山作用,形成复合碰撞造山带。义敦—中甸斑岩铜矿带正是这一造山活动的产物。

-

2 不同斑岩铜矿带含矿斑岩的地质特征

-

2.1 冈底斯斑岩铜矿带

-

通过勘查和岩石学研究,该带含矿斑岩岩体规模一般都小于1 km2,主要属于花岗闪长斑岩和二长花岗斑岩,其次为石英二长斑岩。另外,含矿斑岩及其近矿围岩常发生钾硅化、石英绢云母化、泥化、青盘岩化等热液蚀变。多具岩体中心式蚀变矿化特征。在斑岩铜矿带西部的尼木矿化和东部的驱龙矿化区有一定差异:尼木矿化区皆为岩体中心式矿化、蚀变,以铜为主,铜矿化主要与钾硅化有关,多为石英-黑云母矿化类型;另外,同心圆状的蚀变分带西部的冲江、厅宫矿床含矿斑岩体的岩性为二长花岗斑岩,矿化以 Cu 为主;驱龙矿化区主要在岩体内形成斑岩型蚀变、矿化,铜钼矿化主要与石英-绢云母化蚀变有关,主要为石英-绢云母矿化类型。

-

通过众多冈底斯斑岩铜矿带含斑岩的岩石化学研究(曲晓明等,2001;侯增谦等,2005;高成等, 2014;吕鹏瑞等,2020)显示,该带含矿斑岩属于钾玄岩或高钾钙碱性岩系列,具高钾特征。而且,该含矿斑岩中与冈底斯南缘晚期(J3-K1)弧火山岩一样,沿该图中“2”钙碱性岩系列同趋势方向展布,这反映出该斑岩岩浆很可能继承了晚期(J3-K1)弧火山岩浆的某些特点(姚鹏,2006)。同时亦在该带斑岩与晚期(J3-K1)弧火山岩(姚鹏等,2006)都具 adakite岩性质得到了印证。

-

2.2 玉龙斑岩铜矿带

-

许多学者(马鸿文,1990;唐仁鲤和罗怀松, 1995;曲晓明等,2001;曲晓明和辛洪波,2006)长期对该斑岩铜矿带含矿斑岩的研究揭示,带内浅成— 超浅成中酸性侵入岩发育,且常赋存斑岩型铜矿体。这些含矿斑岩体一般出露面积小于1 km2,常呈细小岩株、岩枝、岩筒或岩脉状产出,与围岩(二叠纪—三叠纪沉积-火山岩)呈明显的侵入接触关系,并受断裂和背斜构造控制(图3)。

-

玉龙斑岩铜矿带其岩石类型主要有二长花岗斑岩(黑云母二长花岗斑岩、黑云角闪二长花岗斑岩)、花岗斑岩、花岗闪长斑岩、辉石正长斑岩、石英正长斑岩、石英二长斑岩等。而且含矿斑岩岩性有从北向南,向偏碱性变化趋势。但这些岩体时代基本一致。同位素资料显示其侵入年龄变化于57~26 Ma(马鸿文,1990;唐仁鲤等和罗怀松,1995)。

-

含矿斑岩岩石具典型斑状结构,常碎裂不完整;基质为隐晶或细粒结构。斑岩体常具被动就位特点,有时为多次脉动侵入的复式岩体。

-

斑岩型铜矿体主要赋存于斑岩体内,或赋存于斑岩体与围岩接触带中。矿石结构主要为浸染状,少量为细脉状,矿化较均匀,有用矿石矿物主要为黄铜矿及斑铜矿,矿石铜品位一般为0.2%~1. 0%,当与矽卡岩共生时,局部可多次富集形成富矿,发育有次生富集带时铜品位可达10%。

-

以玉龙斑岩铜矿床为例,斑岩铜矿具有特征的热液蚀变分带。从斑岩体向外、向上依次为钾化带、绢英岩化带和青磐岩化带,在绢英岩化带的顶部常有泥化带,而绢英岩化带内常发育较强的黄铁矿化,在青磐岩化带常见脉状铅锌矿化。矿化(矿质沉淀)发生于钾化带与绢英岩化带的过渡部位。流体包裹体研究证明内部的高温热液蚀变流体来源于斑岩体,成矿流体沸腾普遍在高于 400℃的高温条件下发生。

-

玉龙矿床具典型的斑岩铜矿蚀变特征,岩体内部为钾化、硅化,几乎全岩硅化,叠加电气石化,岩体内接触带为石英绢云母化,外接触带有矽卡岩化、角岩化和泥化,最外围为青磐岩化。从斑岩体到围岩,内带以铜钼(钨)矿化为主,外带以铜、铅锌、银、钴等矿化为主。玉龙斑岩体侵位于上三叠统甲丕拉砂页岩与王卡灰岩之间,大约 1/3 的矿化产于围岩中(夕卡岩和角岩中矿体),2/3的矿化产于斑岩中,推测斑岩侵位和矿化深度为 2~3 km,气相包裹体、多相包裹体和气液包裹体共存是该矿的一大特色。

-

大量的岩石地球化学资料显示(马鸿文,1990; 张玉泉等,1998;曲晓明等,2001;姜耀辉等,2006),玉龙斑岩带的含矿斑岩具有钾玄质岩石的亲合性,岩石富碱,并且具有很高的 K2O 含量和较高的 K2O/ N2O比值。岩石强烈富集大离子亲石元素(LILE)和轻稀土元素(LREE),且稀土元素总量多数较高,轻稀土富集,铕异常不明显;锶同位素初始值较小,一般为 0.703~0.706。这些地球化学特征显示,其岩浆来源于上地幔或壳幔过渡带,成矿斑岩为 I 型花岗岩类。

-

另外,玉龙斑岩带诸岩体的 Sm-Nd 模式年龄 TCHURNd 为 240~200 Ma(王增等,1995),其年龄值显示斑岩的原始岩浆从CHUR地幔中形成起到目前所经历的时间应属晚三叠世的产物(王增等,1995)。这可能也暗示了原始母岩浆起源于印支晚期的江达—绿春陆缘火山弧。

-

2.3 班公湖—怒江斑岩铜矿带

-

通过勘查和研究工作显示,目前班公湖—怒江斑岩铜矿带含矿斑岩体总体来看规模均较小,且多呈岩脉、岩株、岩瘤等产出。含矿斑岩岩性多为花岗斑岩、花岗闪长斑岩等。其岩体一般侵位于下侏罗统曲色组(J1q)地层中,岩石普遍具青磐岩化,局部具较强的硅化、绢云母化等蚀变。

-

控矿构造为岩体周围的裂隙构造及其内部的裂隙构造。主要含矿裂隙在含矿斑岩和近矿脆性围岩中,交错状、网脉状裂隙发育,呈现多次“脉动” 的特征。主要充填矿物有黄铁矿、黄铜矿、石英,其次为碳酸盐、硫酸盐,再次为绿泥石、钾长石等。

-

矿化产出在岩体与围岩的内外接触带部位,以脉状、网脉状黄铜矿化为主,铜品位明显增高;外侧青磐岩化变长石石英砂岩中以脉状、细脉状、浸染状黄铜矿化为主,铜品位逐渐降低,环绕斑岩矿体形成环带状低品位的砂岩矿体。垂向上,中、上部矿体以细脉浸染状黄铜矿化为主,在近地表见薄膜状孔雀石、蓝铜矿;向深部逐渐过渡为稀疏浸染状黄铜矿化,铜品位相应降低。

-

岩石地球化学研究显示(曲晓明和辛洪波, 2006;陈华安等,2013;曲晓明等,2015;祝向平等, 2015),含矿斑岩属钾玄岩和高钾钙碱性岩两个岩石系列。富集大离子亲石元素,亏损高场强元素。从稀土元素特征上看,该带中的含矿斑岩 ΣREE 为 51.63×10-6~151.72×10-6;轻、重稀土分馏明显, (La/Yb)N为9.41~17.17;Eu异常特征不明显;球粒陨石标准化分布曲线(图4)呈平滑的右倾型式,这些都显示出同熔型(I型)花岗岩的特点。

-

2.4 扬子西缘斑岩铜矿带

-

该成矿带的成矿斑岩体以强烈富碱而独具特色,属亚碱性系列,如马厂箐斑岩体为正长斑岩和似斑状碱性花岗岩(36 Ma),SiO2平均为 68.86%, K2O 大于 Na2O,K2O+Na2O 平均为 8.59%,ΣREE 高,达 244.9×10-6,LREE 强烈富集,铕异常不明显,富 Sr、Zr、Nb等大离子亲石元素(毕献武等,1999)。

-

西范坪岩体主体为巨粗斑角闪石英二长斑岩角闪石的40Ar-39Ar年龄为(47.52±0.95)Ma;钾长石的 K-Ar 年龄为(51.9±0.8)Ma,晚期为中细斑黑云角闪石英二长斑岩(黑云母的 K-Ar 年龄为 34.6~34.1 Ma;角闪石的 K-Ar 年龄为 32 Ma。稳定同位素和铅同位素均显示成矿元素及硫来源于深部,早期流体主要来源于岩浆,晚期有较多大气降水参与,和钙碱性斑岩有相似的热液蚀变和矿化特征 (陈培荣等,1997;肖渊甫等,1999)。该成矿带斑岩的富碱性在玉龙成矿带已有所显示,这是北部特提斯成矿域中—新生代斑岩铜矿的普遍特征,可能是洋壳玄武岩熔融产生的含矿岩浆与同时俯冲的复理石碎屑岩熔融产生的不含矿岩浆不同程度混合的结果,而不是板内裂谷作用产生的典型 A 型花岗岩。

-

2.5 义敦—中甸斑岩铜矿带

-

在该斑岩铜矿带中,与铜矿有关的岩浆岩为印支期中—中酸性浅成—超浅成侵入岩。岩性主要为石英闪长玢岩、石英二长斑岩、花岗闪长斑岩、石英二长闪长玢岩、花岗闪长岩等。矿石自然类型以石英二长斑岩型铜矿石为主,其次为石英闪长玢岩型铜矿石、花岗闪长斑岩型铜矿石,另有少量角岩型铜矿石。

-

矿体中的蚀变类型主要有钾长石化、黑云母化、钠长石化、硅化、绢云母化、黏土化、绿泥石化、钠黝帘石化等。由含矿岩体中心向外—围岩,蚀变分带明显,发育强硅化带(局部)→钾长石、黑云母化带→石英、绢云母化带→青磐岩化带(局部发育伊利石—碳酸岩化带),总体由中心向外依次为强硅化带→硅化钾化带→绢英岩化带→青磐岩化带,具典型的斑岩型蚀变分带特征及具有由高温到中低温的变化特征。与斑岩铜矿完整的蚀变带比较,该铜矿泥化带不发育,青磐岩化范围较宽。具有多期成矿的叠加改造特征。

-

采用岩石地球化学方法对含矿岩石研究显示,岩石属钙碱性—碱性岩系,岩石中轻稀土元素强烈富集,铕异常不明显。据I型花岗岩的特征,应为火山岛弧环境形成的产物(曾普胜等,2006)。

-

3 西南地区各斑岩铜带矿床的成矿物质来源探讨

-

矿床物质来源研究,是探讨矿床成因的有效方法之一,亦是探讨矿床成矿动力学的有效手段,这对斑岩型铜矿床也不例外。众所周知,多数对矿床成因的争论,归根结底也就是成矿物质来源的争论。两百多年来,地学界的水火之争反映在矿床学上,实质上亦就是成矿物质来源之争。

-

笔者在收集西南地区斑岩成矿带含矿斑岩及矿石的稀土元素、铅同位素等地球化学资料的基础上,采取地球化学示踪方法及手段,来分析研讨不同斑岩铜矿带矿床的物质来源。从而为研究其成矿动力学背景奠定基础。

-

3.1 稀土元素地球化学特征及物原示踪

-

表1 和图4 分别列出并绘制了西南地区 5 条斑岩铜矿带(冈底斯斑岩铜矿带、玉龙斑岩铜矿带、班公湖—怒江斑岩铜矿带、义敦—中甸斑岩铜矿带和扬子西缘斑岩铜矿带)的稀土元素参数特征比值和稀土元素配分型式。据此可概括出如下特征:

-

(1)稀土总量(ΣREE):冈底斯斑岩带 77.30× 10-6~141.46×10-6,平均100.65×10-6;玉龙斑岩铜矿带 14.69×10-6~863. 00×10-6,平均 269. 03×10-6;班公湖—怒江斑岩铜带 51.63×10-6~151.721×10-6,平均 104.27×10-6;扬子西缘斑岩铜矿带 103.87×10-6~656.46×10-6,平均 263.91×10-6;义敦—中甸斑岩铜矿带133.53×10-6~143.15×10-6,平均140. 06×10-6。

-

(2)轻、重稀土分馏指标(LR/HR):冈底斯斑岩铜矿带 15.62~40.75,平均 20.43;玉龙斑岩铜矿带 3.19~21.56,平均 8.85;班公湖—怒江斑岩铜带 7.61~12.55,平均 9.72;扬子西缘斑岩铜矿带 10.22~30.22,平均 19.16;义敦—中甸斑岩铜矿带 10.40~15.59,平均13. 03。

-

(3)轻、重稀土分馏指标(La/ Yb)N:冈底斯斑岩铜矿带 19.91~53.21,平均 32.92;玉龙斑岩铜矿带 6.98~112.18,平均 31.72;班公湖—怒江斑岩铜带 9.41~17.17,平均 12.38;扬子西缘斑岩铜矿带 12.86~83.15,平均 36.26;义敦—中甸斑岩铜矿带 14.89~24.41,平均19.46。

-

(4)铕异常指标(δEu):冈底斯斑岩铜矿带 0.79~1.14,平均0.97;玉龙斑岩铜矿带0.41~0.87,平均0.67;班公湖—怒江斑岩铜带0.80~1.27,平均 1. 07;扬子西缘斑岩铜矿带 0.82~0.95,平均 0.91; 义敦—中甸斑岩铜矿带0.85~0.97,平均0.90。

-

上述指标显示,西南地区的这 5 条斑岩铜矿带其含矿斑岩均具有轻、重稀土分馏明显,缺少 Eu 负异常等特征,这与球粒陨石标准化分布曲线(图4) 呈平滑的右倾型式是一致的。这些都显示出同熔型(I 型)花岗岩的特征。这些特征与智利北部 Escondida 地区的含矿斑岩亦是一致(Richards et at.,2001),无疑是上地幔岩浆同化混染地壳物质的产物(王增等,1995)。

-

3.2 铅同位素地球化学示踪

-

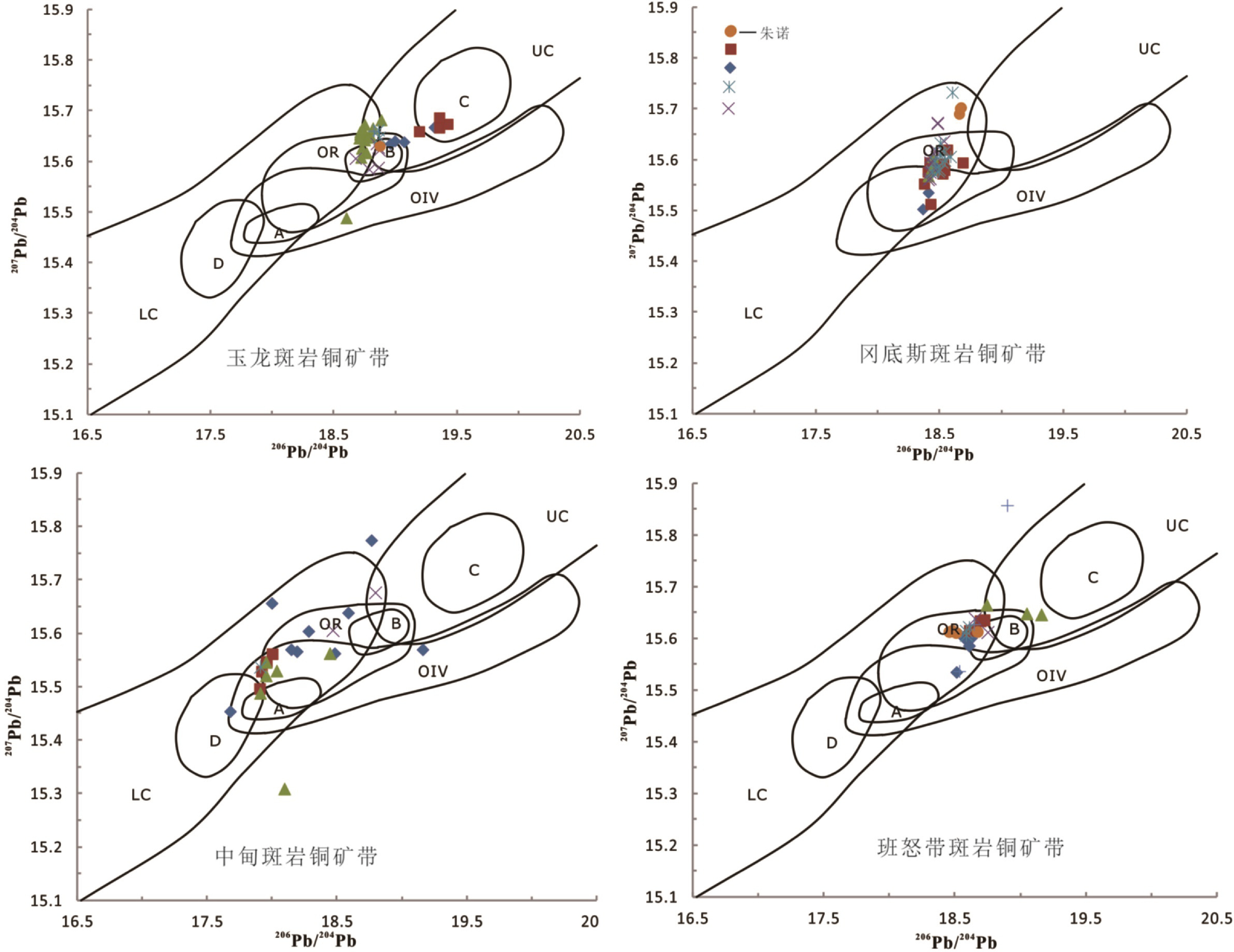

图5和图6是笔者根据收集的冈底斯斑岩铜矿带、玉龙斑岩铜矿带、班—怒斑岩铜矿带和义敦— 普朗斑岩铜矿带的含矿斑岩、矿石以及部分硫化物的铅同位素资料绘制的207Pb/204Pb-206Pb/204Pb铅同位素组成图(据 Zartman and Doe,1981)。从图中可以看出,这些斑岩型铜矿床的铅同位素组成具有以下特征:

-

(1)玉龙斑岩铜矿带、冈底斯斑岩铜矿带和班公湖—怒江斑岩铜矿带的含矿斑岩样品点分布范围相较于义敦—普朗斑岩铜矿带的样品点密集,并处于岛弧铅演化线附近及其上下部,并且分别共同组成了各自的铅同位素比值的变化趋势线 I、II 和 IV。这 3 条变化趋势线从地幔铅演化曲线,并穿过岛弧铅演化曲线,直抵上地壳铅演化曲线范围,显示出,这 3 条斑岩铜矿带矿床的成矿物质来源比较一致,均来自下地壳或上地幔。结合上述冈底斯斑岩铜矿带、玉龙斑岩铜矿带和班公湖—怒江斑岩铜矿带矿床所处古陆块边缘的地质演化,可以认为,它们的成矿物源可能来自早期弧岩浆体系,即,冈底斯斑岩铜矿带来自于晚期(J3-K1 )具 ADAKITE 性质的弧火山岩浆(姚鹏,2006);玉龙斑岩铜矿带来自于古特提斯残留洋壳(王增等,1995);而班公湖 —怒江斑岩铜矿带来自于早期的岩浆弧(曲晓明和辛洪波,2006;曲晓明等,2015)。

-

(2)义敦—中甸斑岩铜矿带的含矿斑岩样品点分布则较为分散,没有前3个斑岩铜矿带的密集,但其斑岩铜矿床样品点都共同组成了一个明显铅同位素比值的变化范围区(图5),并且形成了一个变化趋势线(III)。这个变化趋势线均落入在由上地壳铅演化曲线和地幔铅演化曲线所构成的范围内,表明这些斑岩铜矿床的物源可能来自俯冲的洋壳。

-

通过以上的稀土元素和铅同位素方法西南地区斑岩铜矿带矿床成矿物质来源的探讨,再结合不同斑岩型铜矿带矿床主要地质地球化学特征的对比研究(表2),可得出以下几点认识:

-

(1)在含矿斑岩的岩石化学成分上,西南地区的 5条斑岩铜矿带中,有 4条斑岩铜矿带(冈底斯斑岩铜矿带、玉龙斑岩铜矿带、班公湖—怒江斑岩铜矿带和扬子西缘斑岩铜矿带)在含矿岩浆的化学成分具有高度的一致性——富钾—超钾质的岩浆岩系列,即为钾玄岩—高钾钙碱岩系列。另外的义敦 —中甸斑岩铜矿带则为钾相对富集弱的高钾钙碱性系列。

-

(2)在含矿斑岩的稀土元素和铅同位素组成特征上,西南地区的 5 条斑岩铜矿带具有高度的相似性。即富集大离子亲石元素和轻稀土元素;轻重稀土分馏明显,稀土配分型式均呈平滑的右倾型式且铕异常不明显等,呈现I型花岗岩的特点;铅同位素显示成矿物源继承了上地幔 U、Th、Pb 元素丰度和铅同位素组成特征。这表明,形成斑岩铜矿的岩浆源区应为下地壳或上地幔,其源岩为火成岩。

-

图4 西南地区5条斑岩铜矿带含矿斑岩REE配分形式(球粒陨石数据据Sun and McDonough,1989;稀土元素数据来自表1 所列的参考文献)

-

(3)在大地构造上,西南地区的5条斑岩铜矿带均分布于不同活动陆块的边缘,但其形成除了义敦—中甸斑岩铜矿带是甘孜—理塘洋板块俯冲的产物外,其余 4 条斑岩铜矿带均与各自洋板块的俯冲时间存在滞后关系(表1)。显示这 4条斑岩铜矿带的形成并非为洋板块直接俯冲的产物,应是与各自所处陆块边缘的构造演化过程密切相关,而最终的形成和定位于陆-陆碰撞或陆-陆碰撞后。

-

图5 西南地区各斑岩铜矿带的206Pb/204Pb-207Pb/204Pb铅同位素组成图(据Zartman and Doe,1981)

-

A—地幔铅演化曲线;B—造山带铅演化曲线;C—上地壳铅演化曲线;D—下地壳铅演化曲线; I—玉龙斑岩铜矿带铅同位素比值变化趋势线; II—冈底斯斑岩铜矿带铅同位素比值变化趋势线;III—义敦—中甸斑岩铜矿带铅同位素比值变化趋势线;IV—班公湖—怒江斑岩铜矿带铅同位素比值变化趋势线

-

以上 3 点认识,可将西南地区的斑岩铜矿归结为在岩石化学成分上显示“陆壳性”,而微量、稀土元素特征和铅同位素组成上显示的“岛弧性”以及古陆缘构造环境及成矿作用的“叠加型”。

-

4 西南地区斑岩型铜矿在海-陆变迁中的定位及其成矿动力学探讨

-

传统而经典的板块构造成矿理论认为,斑岩型铜矿主要产于岛弧或陆缘弧构造环境中,是由俯冲大洋板片释放的流体诱发地慢楔部分熔融形成的玄武质岩浆发生结晶分异和/或同化混染而形成的 (Silitoe,1972;Mitchell,1973)。随后,通过十几年的研究,许多学者(McMillan and Panteleyev,1980;李兴振等,1999;姜耀辉等,2006)从矿床的地质构造背景并结合矿床成矿时代认识到,一些斑岩铜矿的形成与洋板块俯冲作用之间存在时间差异。也就是说,斑岩型铜矿床形成的时间并非为洋板块向大陆一侧俯冲的时间,而往往要滞后许多。许多学者对这一成矿现象,给予了洋板块的“滞后”俯冲解释。

-

在世纪之交进行的国土资源大调查中,通过对青藏高原大地构造的深入分析和研究,特别是对特提斯洋的形成与演化的深入剖析(潘桂棠等,1997; 潘桂棠和肖庆辉,2017),认识到洋-陆转换的复杂性,提出了“多岛弧”的概念。在此基础上,一些学者(侯增谦等,2007;侯增谦和杨志明,2009)通过对青藏高原主要斑岩铜矿的成矿时代、含矿斑岩岩浆性质以及成矿物质来源等的综合研究认为,这类斑岩型铜矿形成的地质构造背景并非为传统的岛弧或陆缘弧,而是洋壳俯冲完毕后的陆-陆碰撞环境,由此提出了“大陆型”、“后碰撞型”等斑岩铜矿概念,将青藏高原斑岩型铜矿的认识提升到了相当的高度。

-

图6 西南地区各斑岩铜矿带的206Pb/204Pb-207Pb/204Pb铅同位素组成图(据Zartman and Doe,1981修编,矿床符号、铅同位素数据同图5)

-

LC—下地壳;UC—上地壳;OIV—洋岛火山岩;OR—造山带

-

前已述及,西南地区的 5 条斑岩铜矿带均分布于古活动陆块的边缘。它们的形成主要是与各自所处陆块边缘的构造演化密切相关。除了德格— 中甸陆块东缘的义敦—普朗斑岩铜矿带是洋壳俯冲形成的产物外,其余 4 条斑岩型铜矿带均是在洋壳俯冲完毕,陆-陆碰撞或碰撞后,为古陆边缘形成的产物。

-

许多地质学家在对古大陆边缘及其与成矿关系的研究中认为,古大陆边缘是处于不同大地构造单元的转换部位(裴荣富等,2005,2023),且大都存在着漫长的地质演化史,一般都经历了多种构造格局的演变,从而导致陆缘构造的多发性、周期性和继承性(翟裕生等,2002;邓军等,2012,2013),由此在古陆边缘区极易产生成矿作用的叠加与复合现象。例如,华北古陆边缘的绿岩型金矿(小秦岭、冀北、胶东等地),就经历了初生矿源层→“衍生矿”源层→岩浆热液定位成矿的多次富集;扬子陆块北缘南秦岭铅锌成矿带(陕西、甘肃境内)先后经历了裂谷盆地热水沉积成矿→盆地萎缩、矿体变形变质→ 造山期岩浆热液叠加改造成矿的盆山转换过程,产生了以铅、锌为主的大型多金属矿集区(翟裕生等,2002)。

-

西南地区这5条斑岩铜矿带所处的古大陆边缘亦与其他古陆一样,大都经历了多种构造格局的演变,特别是冈底斯斑岩铜矿带和玉龙斑岩铜矿带。前者所处的冈底斯—拉萨陆块南缘先后经历了早 (J2)、晚期(J3-K1)洋壳俯冲→弧后扩张与盆地沉积 →陆-陆碰撞造山等多种构造环境的更替演变,造成了成矿作用的多次叠加,最后形成了冈底斯斑岩铜矿带;后者所处的羌塘—昌都陆块东缘亦经历了晚古生代—中生代的古、新特提斯洋盆扩张-俯冲造山环境及新生代大规模陆内变形的构造演化过程,由此造成矿作用的多次发生,最终形成了玉龙斑岩铜矿带。

-

因此,按照古陆边缘构造成矿理论,笔者认为西南地区 5 条斑岩铜矿带在海-陆变迁以及成矿动力学过程中具有如下特点:

-

(1)西南地区斑岩铜矿带是在洋壳俯冲过程中形成并孕育,以及洋闭合发生陆-陆碰撞后的陆内构造演化形成的产物,与各自所处于的古陆块边缘的演化有着高度的依存关系。除了义敦—中甸斑岩铜矿带形成于洋壳俯冲过程,其余 4 条斑岩铜矿带均定位于陆内环境。

-

(2)正是因为该区的斑岩型铜矿大都定位在陆内环境,其陆缘演化过程中产生过的多种地质构造环境(如岛弧火山岩等)为大陆型斑岩铜矿的形成创造了重要的物质基础,使斑岩型铜矿在成矿物质来源上具有继承性。这从斑岩铜矿成矿岩浆源区在物质组成上,均没有摆脱陆缘演化过程中曾经历过的洋壳俯冲组分对矿床成矿物质的贡献可得到验证。

-

(3)该区斑岩型铜矿所处的古陆边缘都经历过多种构造格局的演变,极易产生陆源构造活动的多发性和周期性,使古陆边缘区极易产生成矿作用的叠加与复合,从而在叠加过程中形成斑岩铜矿。

-

总之,西南地区的斑岩铜矿是在陆缘演化过程中,由洋-陆的转换过程中形成的产物。没有洋壳的俯冲形成的物源,也就不可能产生陆壳型斑岩铜矿。

-

5 结论

-

通过上述对西南地区斑岩铜矿的分布与所处古陆块边缘地质演化的耦合特点、含矿斑岩的地质地球化学特征、成矿物源的分析以及斑岩铜矿形成的地球动力学背景的探讨,可得出如下几点认识:

-

(1)西南地区的 5 条斑岩铜矿带均分布于古活动陆块的边缘,即:冈底斯—拉萨陆块南缘(冈底斯斑岩铜矿带);羌塘—昌都陆块的南、北缘(班—怒斑岩铜矿带、玉龙斑岩铜矿带);扬子陆块西缘(扬子西缘斑岩铜矿带)和德格—中甸陆块东缘(义敦 —普朗斑岩铜矿带)。它们的形成是古陆块边缘形成演化的产物。

-

(2)除了分布于德格—中甸陆块东缘的斑岩铜矿(义敦—普朗斑岩铜矿带)形成于洋壳俯冲阶段,即岛弧环境,其余 4 条斑岩铜矿带的斑岩铜矿均形成于洋壳闭合后的陆-陆碰撞或陆内造山阶段,被认为是大陆背景下形成的斑岩型铜矿。

-

(3)地球化学研究表明,这些分布于古陆边缘的斑岩型铜矿在岩石化学成分上表现出的“陆壳性”,而又在微量、稀土元素上显示出的“岛弧性”,揭示出西南地区斑岩铜矿带的形成是受到成矿物源和陆壳叠加活动的双重控制。按照大陆边缘成矿理论,其形成最终是受到各古陆边缘构造演化特征,即“重叠性”所控制。

-

致谢 本文的研究工作是在老一辈地质科学家的理论思想指导下,特别是在裴荣富院士提出的 “海陆成矿理论”、“大陆边缘成矿理论”等思想指导下完成的。文中所提出的一些观点和认识是初步的,还有待今后进一步完善。感谢审稿人为本文所提出的宝贵意见。最后,谨以此文,纪念裴老100岁华诞。衷心感谢裴老为我国地质事业做出的卓越贡献,其智慧和执着为我们留下了宝贵的地质理论遗产,激励着一代又一代地质工作者勇攀科学高峰。

-

注释

-

① 中国地质调查局成都地质调查中心.2015. 西南地区矿产资源潜力评价综合研究成果报告[R].

-

参考文献

-

McMillan W J, Panteleyev A. 1980. Porphyry copper deposits[J]. Geoscience Canada, 7: 52‒63.

-

Mitchell A H G. 1973. Metallogenic belt and angle of dip of Beniof zones[J]. Nature, 245: 49‒52.

-

Richards J P, Boyce A J, Prmgle M S. 200l. Geologic evolutinn of the Escondida area, northern Chile: A model for spatiail and emporal location of porphyry Cu mineralization economic[J]. Geology, 96: 271‒306.

-

Silitoe R H. 1972. A plate tetonie model for the origin of porphy copper deposits[J]. Economic Geology, 67: 184‒197.

-

Yin A, Harrison T M. 2000. Geologic evolution of the Himalayan-Tibetan orogeny[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 28: 211‒280.

-

Zartman R E, Doe B R. 1981. Plumbotectonics-the model[J]. Tectonophysics, 75(1/2): 135‒162.

-

毕献武, 胡瑞忠, 叶造军, 邵树勋. 1999. A型花岗岩类与铜成矿关系研究──以马厂箐铜矿为例[J]. 中国科学(D辑), 29(6): 489‒495.

-

陈华安, 祝向平, 马东方, 黄瀚霄, 李光明, 李玉彬, 李玉昌, 卫鲁杰, 刘朝强. 2013. 西藏波龙斑岩铜金矿床成矿斑岩年代学岩石化学特征及其成矿意义[J]. 地质学报, 87(10): 1‒19.

-

陈培荣, 徐士进, 王汝成, 陈小明, 沈渭洲, 倪培. 1997. 四川盐源西范坪斑岩铜矿富铜流体物理-化学特征和成因[J]. 地球化学, 26(5): 54‒61.

-

程顺波, 庞迎春, 曹亮. 2008. 西藏蒙亚啊矽卡岩铅锌矿床的成因探讨[J]. 华南地质与矿产, (3): 50‒56.

-

邓军, 葛良胜, 杨立强. 2013. 构造动力体制与复合造山作用——兼论三江复合造山带时空演化[J]. 岩石学报, 29(4): 1109‒1114.

-

邓军, 王长明, 李龚健. 2012. 三江特提斯叠加成矿作用样式及过程[J]. 岩石学报, 28(5): 1349‒1361.

-

符家骏, 赵元艺, 郭硕. 2014. 西藏多龙矿集区花岗闪长斑岩地球化学特征及其意义[J]. 岩石矿物学杂志, 33(6): 1039‒1051.

-

高成, 李德威, 刘德民, 罗文行, 冯旻譞, 李华亮. 2014. 西藏冈底斯南缘中新世含矿斑岩源区组成与成因[J]. 大地构造与成矿学, 38(4): 962‒983.

-

郝金华, 陈建平, 董庆吉, 李玉龙, 王涛, 马继义. 2011. 青海“三江”北段斑岩钼铜矿带含矿斑岩地球化学、Sr-Nd-Pb同位素特征及地质意义[J]. 岩石矿物学杂志, 30(3): 427‒437.

-

侯增谦, 曲晓明, 黄卫, 高永丰. 2001. 冈底斯斑岩铜矿成矿带有望成为西藏第二条“玉龙”铜矿带[J]. 中国地质, 28(10): 27‒29, 40.

-

侯增谦, 曲晓明, 王淑贤, 高永丰, 杜安道, 黄卫. 2003. 西藏高原冈底斯斑岩铜矿带辉钼矿Re-Os年龄: 成矿作用时限与动力学背景应用[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 33(7): 609‒613.

-

侯增谦, 钟大赉, 邓万明. 2004. 青藏高原东缘斑岩铜钼金成矿带的构造模式[J]. 中国地质, 31(1): 1‒16.

-

侯增谦, 孟祥金, 曲晓明, 高永丰. 2005. 西藏冈底斯斑岩铜矿带埃达克质斑岩含矿性: 源岩相变及深部过程约束[J]. 矿床地质, 24(2): 108‒121.

-

侯增谦, 杨志明. 2009. 中国大陆环境斑岩型矿床: 基本地质特征、岩浆热液系统和成矿概念模型[J]. 地质学报, 83(12): 1779‒1817.

-

侯增谦, 潘小菲, 杨志明, 曲晓明. 2007. 初论大陆环境斑岩铜矿[J]. 现代地质, 21(2): 332‒351.

-

姜耀辉, 蒋少涌, 凌洪飞, 戴宝章. 2006. 陆-陆碰撞造山环境下含铜斑岩岩石成因——以藏东玉龙斑岩铜矿带为例[J]. 岩石学报, 22(3): 697‒703.

-

李立主, 杨仕长, 康本和. 1995. 盐源县西范坪—模范村喜马拉雅期斑岩群地质特征及找矿前景探讨[J]. 四川地质学报, 15(4): 283‒293.

-

李文昌, 余海军, 尹光侯. 2013. 西南“三江”格咱岛弧斑岩成矿系统[J]. 岩石学报, 29(4): 1129‒1144.

-

李兴振, 刘文均, 王义昭, 朱勤文, 杜德勋, 沈敢富, 刘朝基, 阙梅英, 杨时惠, 李定谋, 冯庆来. 1999. 西南三江地区特提斯构造演化与成矿(总论)[M]. 北京: 地质出版社.

-

吕鹏瑞, 姚文光, 张辉善, 张海迪, 洪俊, 刘生荣. 2020. 特提斯成矿域中新世斑岩铜矿岩石成因、源区、构造演化及其成矿作用过程[J]. 地质学报, 94(8): 2291‒2310.

-

马鸿文. 1988. 论藏东玉龙斑岩铜矿带成岩成矿物质来源[J]. 现代地质, 2(4): 429‒439.

-

马鸿文. 1990. 西藏玉龙斑岩铜矿带花岗岩类与成矿[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 158.

-

孟祥金, 侯增谦, 李振清. 2006. 西藏驱龙斑岩铜矿S、Pb同位素组成: 对含矿斑岩与成矿物质来源的指示, 80(4): 554‒560.

-

莫宣学, 潘桂棠. 2006. 从特提斯到青藏高原形成: 构造-岩浆事件的约束[J]. 地学前缘, 13(6): 43-51.

-

莫宣学, 赵志丹, 邓晋福, 董国臣, 周肃, 郭铁鹰, 张双全, 王亮亮. 2003. 印度—亚洲大陆主碰撞过程的火山作用响应[J]. 地学前缘, 10(3): 135‒147.

-

潘桂棠, 陈智梁, 李兴振, 颜仰基, 许效松, 徐强, 江新胜, 吴应林, 罗建宁, 朱同兴, 彭润民. 1997. 东特提斯地质构造形成演化[M]. 北京: 地质出版社.

-

潘桂棠, 肖庆辉. 2017. 中国大地构造[M]. 北京: 地质出版社.

-

裴荣富, 李进文, 梅燕雄. 2005. 大陆边缘成矿[J]. 大地构造与成矿学, 29(1): 24‒34.

-

裴荣富, 梅燕雄, 魏然, 邹斌, 赵苗, 李振清, 王浩琳. 2023. 略论海陆成矿问题[J]. 地球学报, 44(4): 565‒569.

-

曲晓明, 侯增谦, 黄卫. 2001. 冈底斯斑岩铜矿(化)带: 西藏第二条“玉龙”铜矿带?[J]. 矿床地质, 20(4): 355‒366.

-

曲晓明, 辛洪波. 2006. 藏西班公湖斑岩铜矿带的形成时代与成矿构造环境[J]. 地质通报, 25(7): 792‒799.

-

曲晓明, 范淑芳, 马旭东, 宋扬. 2015. 西藏班公湖—怒江成矿带上的碰撞后铜矿床[J]. 矿床地质, 34(3): 431‒448.

-

曲晓明, 辛洪波, 赵元艺, 王瑞江, 樊兴涛. 2010. 西藏班公湖中特提斯洋盆的打开时间: 镁铁质蛇绿岩地球化学与锆石U-Pb LAICPMS定年结果[J]. 地学前缘, 17(3): 53‒64.

-

任纪舜. 1994. 中国大陆的组成、结构、演化和动力学[J]. 地球学报, (3/4): 5‒13.

-

芮宗瑶, 李光明, 张立生. 2004. 西藏斑岩铜矿对重大地质事件的响应[J]. 地学前缘, 11(1): 145‒152.

-

唐仁鲤, 罗怀松. 1995. 西藏玉龙斑岩铜(钼)矿带地质[M]. 北京: 地质出版社, 1‒320.

-

王增, 申屠保涌, 丁朝建, 姚鹏, 耿全如. 1995. 藏东花岗岩类及其成矿作用[M]. 成都: 西南交通大学出版社.

-

肖渊甫, 孙燕, 王奖臻, 陆彦, 温春齐. 1999. 四川盐源喜山期斑岩岩石学特征及成矿专属性[J]. 地质与勘探, 35(6): 37‒39.

-

辛洪波, 曲晓明, 王瑞江, 刘鸿飞, 赵元艺, 黄玮. 2009. 藏西班公湖斑岩铜矿带成矿斑岩地球化学及Pb、Sr、Nd 同位素特征[J]. 矿床地质, 28(6): 785‒792.

-

徐士进, 沈渭洲, 王汝成, 陆建军, 林雨萍, 倪培, 骆耀南, 李立主. 1997. 四川盐源西范坪斑岩铜矿特征和成因[J]. 矿物学报, 17(1): 56‒62.

-

姚鹏. 2006. 西藏冈底斯南缘火山-岩浆弧演化与不同类型夕卡岩矿床的研究[D]. 成都: 成都理工大学.

-

姚鹏, 李金高, 王全海, 顾雪祥, 唐菊兴, 惠兰. 2006. 西藏冈底斯南缘火山-岩浆弧带中桑日群adakite的发现及其意义[J]. 岩石学报, 22(3): 612‒620.

-

曾普胜, 李文昌, 王海平, 李红. 2006. 云南普朗印支期超大型斑岩铜矿床岩石学及年代学特征[J]. 岩石学报, 22(4): 989‒1000.

-

翟裕生, 邓军, 汤中立, 肖荣阁, 宋鸿林, 彭润民, 孙忠实, 王建平, 向运川, 黄华盛. 2002. 古大陆边缘成矿系统[M]. 北京: 地质出版社.

-

张海, 马东方, 张红, 刘洪, 张玙, 金灿海, 沈战武. 2017. 四川盐源西范坪斑岩铜矿石英二长斑岩锆石U-Pb同位素定年及其意义[J]. 矿物学报, 37(4): 475‒486.

-

张洪涛, 陈仁义, 舒思齐. 2013. 中国大陆斑岩铜矿若干问题[J]. 矿床地质, 32(4): 672‒684.

-

张洪涛, 陈仁义, 韩芳林. 2004. 重新认识中国斑岩铜矿的成矿地质条件[J]. 矿床地质, 23(2): 150‒163.

-

张谦, 徐争启, 宋昊, 何政委. 2015. 四川盐源西范坪斑岩型铜矿床石英二长斑岩锆石U-Pb 定年及地质意义[J]. 矿物学报, 35(S1): 743‒744.

-

张玉泉, 谢应雯, 梁华英, 邱华宁, 李献华, 钟孙霖. 1998. 藏东玉龙铜矿带含矿斑岩及成岩系列[J]. 地球化学, 27(3): 236‒243.

-

祝向平, 陈华安, 刘鸿飞, 马东方, 李光明, 黄瀚霄, 张红, 刘朝强, 卫鲁杰. 2015. 西藏多不杂斑岩铜矿斑岩锆石U-Pb年龄、岩石地球化学特征及其成矿意义[J]. 地质学报, 89(3): 534‒548.

-

摘要

笔者等在1∶100万西南地区矿产图幅编制工作的基础上,并结合前人的研究成果,提出西南地区的斑岩型铜矿在空间上可划分5个斑岩铜矿带:(1)冈底斯斑岩铜矿带;(2)多不杂—波龙斑岩铜矿带;(3)玉龙斑岩铜矿;(4)义敦—中甸斑岩铜矿带;(5)扬子西缘斑岩铜矿带。并对上述斑岩铜矿带从区域地质背景与矿床分布、含矿斑岩的地质地球化学特征、成矿物质来源等方面进行探讨。最后借助古大陆边缘成矿理论研究认为,斑岩型铜矿带含矿斑岩在化学成分上显示的“陆壳性”,同时又在微量、稀土元素上显示的“岛弧性”,暗示西南地区斑岩铜矿带的形成既受成矿物源控制,也受陆-陆碰撞过程所制约,最终是受到古陆边缘构造演化特征,即“重叠性”所控制。总结并论述了各带斑岩型铜矿床的成因,以及在海-陆变迁中的定位和成矿动力学背景。

Abstract

Based on the compilation of the 1∶1000000 mineral map of the Southwest region and combined with previous research results, the authors propose that the porphyry copper deposits in the Southwest region can be divided into five porphyry copper belts:(1) Gangdise porphyry copper belt;(2) Duobuza-Polong porphyry copper belt;(3) Yulong porphyry copper belt;(4) Yidun-Zhongdian porphyry copper belt;(5) Porphyry copper belt of western margin of Yangtze Craton. The authors discuss the regional geological background and ore deposit distribution, geological and geochemical characteristics of ore-bearing porphyries, and the source of ore-forming materials for these porphyry copper belts. Finally, using the theory of ancient continental margin metallogeny, it is suggested that the ore-bearing porphyries in the porphyry copper belts exhibit “continental crustal” characteristics in chemical composition, while showing “island arc” characteristics in trace and rare earth elements, indicating that the formation of the porphyry copper belts in the Southwest region is controlled by both the source of ore-forming materials and the process of continent-continent collision, ultimately being controlled by the characteristics of the evolution of the ancient continental margin structure, namely “overlapping”. The authors summarize and discuss the genesis of the porphyry copper deposits in each belt, as well as their location and metallogenic dynamics background during the transition from sea to land.