摘要

来凤县凤坡岭重晶石-萤石矿床位于上扬子陆块南部被动边缘褶冲带,恩施—黔江台褶束南西段,重晶石与萤石矿脉产于奥陶纪地层中,由红花园组的岩层孕育而成,这些矿脉的产出,严格遵循着区内的断裂和裂缝构造,其形态与这些构造的走向相吻合。矿脉填充在断层带破裂的地方,而丰富的重晶石和萤石则主要集中在断裂带的上层部分,深部为碳酸岩化、重晶石-萤石化角砾灰岩。矿床成因类型属中低温热液型脉状矿床。

Abstract

The Fengpoling barite fluorite deposit in Laifeng is located in the southern passive margin fold thrust zone of the Upper Yangtze Block and in the southwestern section of the Enshi -Qianjiang Plateau fold bundle. The barite fluorite veins occur in the Honghuayuan Formation of the Lower Ordovician, and their production is controlled by internal faults and fracture structures. The occurrence of the veins is consistent with that of the faults and fracture structures. Barite fluorite veins are filled in fault fractured zones. Barite fluorite is enriched in the shallow part of the fractured zone, while the deep part is carbonate rock and barite fluorite breccia limestone. The genetic type of the deposit belongs to the medium low temperature hydrothermal vein type deposit.

0 引言

随着中国经济的迅猛增长,工业对非金属矿物的渴求日益旺盛,非金属矿物的潜在价值和开发潜力变得空前巨大。鄂西地区,作为中国非金属矿物资源的重要宝库,孕育着众多的大型和中型磷矿、萤石矿资源(吴颖慧,2012)。来凤县凤坡岭重晶石-萤石矿床即旧司背斜“棋盘格子”状断裂中一典型矿床。2023 年 3 月—2024 年 5 月,湖北煤炭地质勘查院在本区开展来凤县旧司地区矿产勘查工作,施工探槽 7 条,钻孔 11个,取样化验 210 件(组),区内重晶石、方解石、萤石矿的分布是受断裂构造而控制,断裂构造亦是主要控矿构造。此矿床研究尚处于初级阶段,相关文献资料匮乏,其地质成矿特性缺乏系统性的梳理,成因尚不明确。笔者在深入进行野外地质勘查的前提下,依托勘探工程所揭示的地质资料,对矿区地质状况及矿化特点进行了梳理和总结,进而对矿床的形成机理进行了分析。本研究旨在为旧司背斜区域“棋盘格子”式断裂带中的重晶石、萤石等资源的勘查提供新的思路和理论支撑,同时为该地区其他相似矿藏的研究工作提供借鉴。

1 区域地质背景

区域内为沉积岩分布区,出露地层主要为奥陶系、寒武系,岩石以碳酸盐岩为主,碎屑岩次之。在沟谷洼地有第四系覆盖。

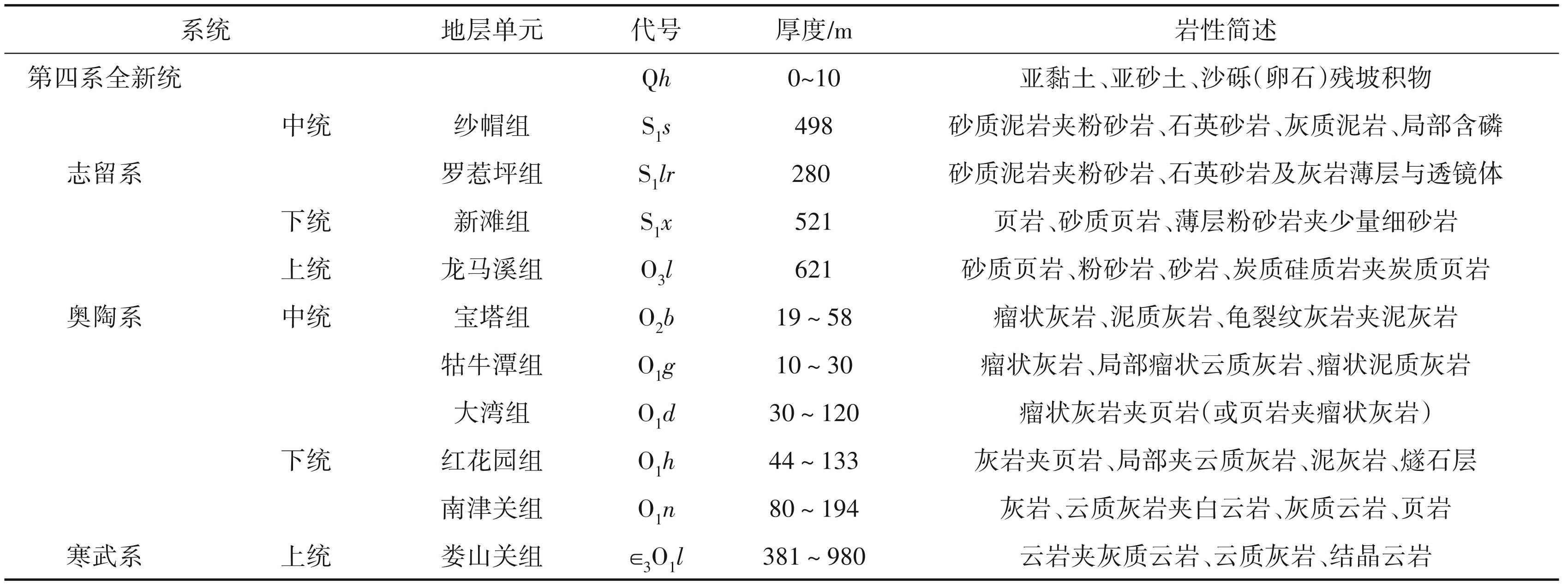

矿区区域属扬子地层区上扬子地层分区八面山小区,地层出露面积广泛,根据区域地质矿产资料,区域地层上寒武统—下奥陶统娄山关组三段— 中—下志留统纱帽组均有分布,此外在沟谷、河流两岸及槽谷、缓坡地带,零星分布第四系松散堆积、残坡积物。岩性以碳酸盐岩为主,碎屑岩次之。区域地层划分及岩性特征(表1)。

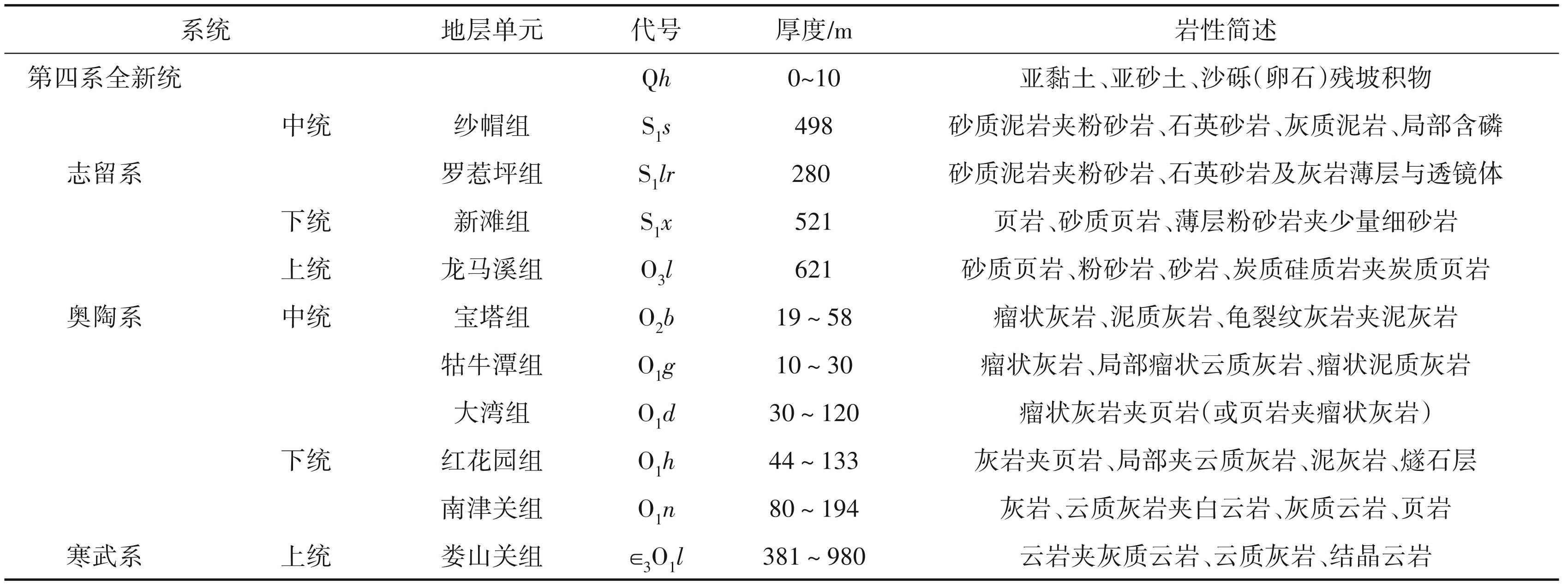

表1区域地层划分及岩性特征简

2 矿区地质

2.1 地层

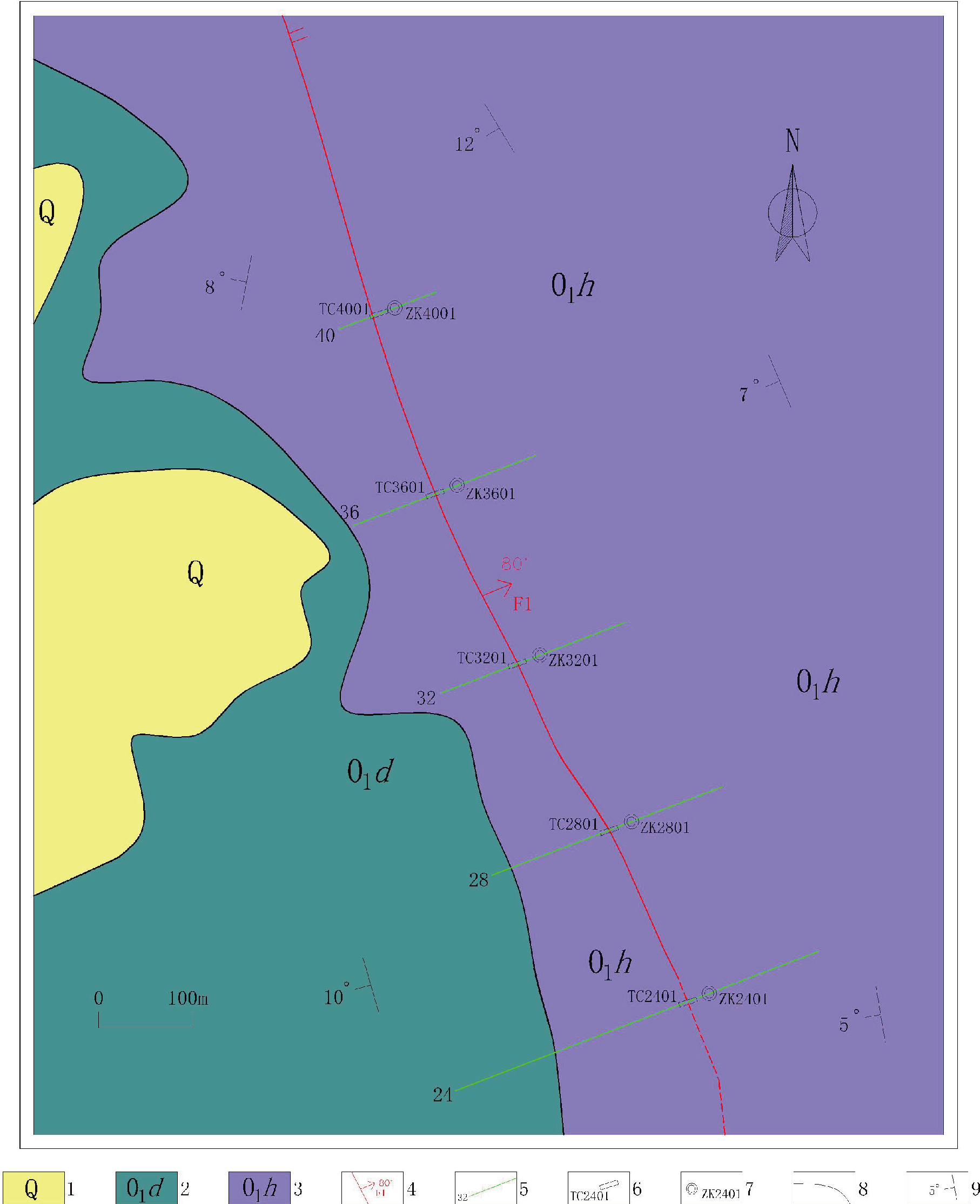

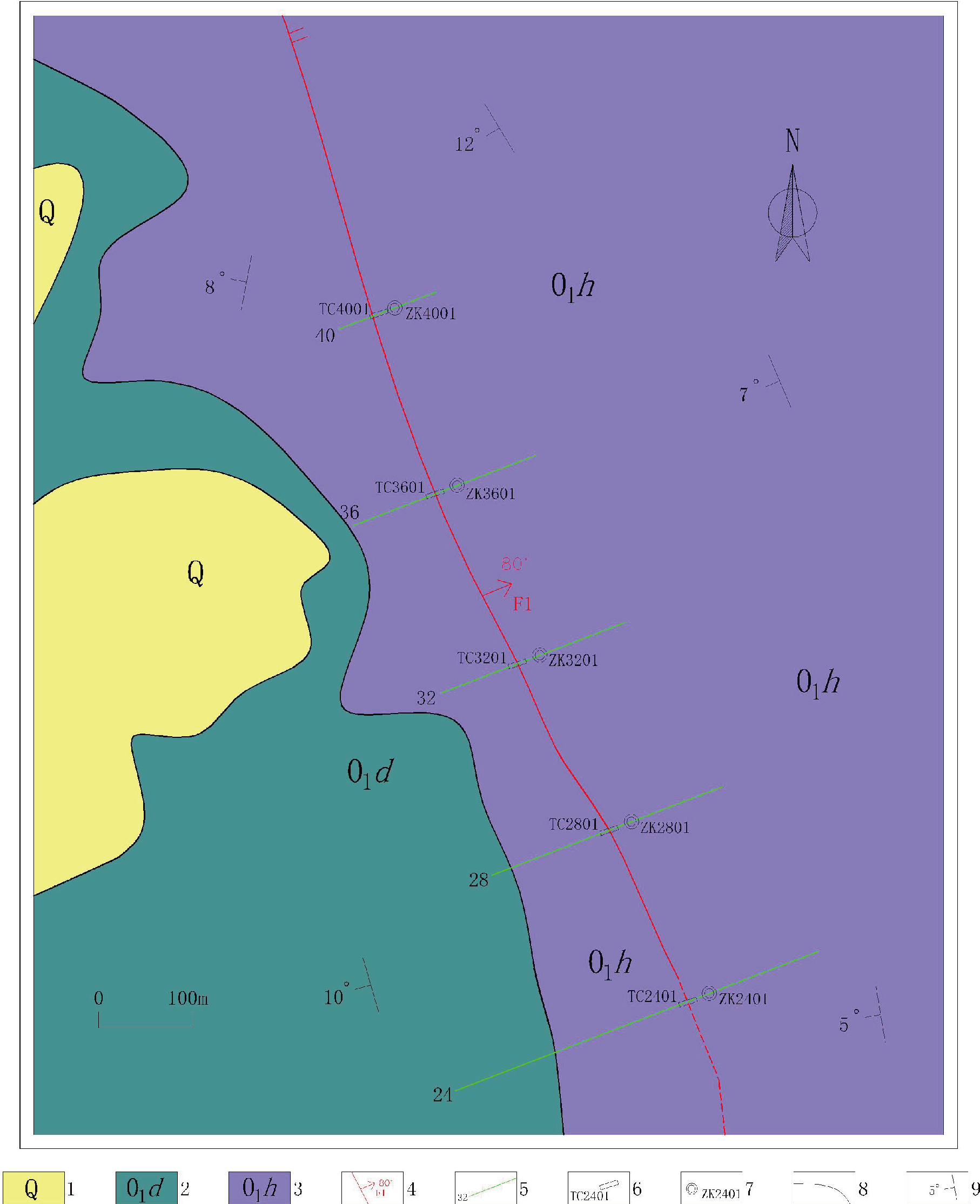

区内出露地层自老至新为下奥陶统红花园组 (O1h)、大湾组(O1d)及第四系(Q)。红花园组岩性为生物碎屑灰岩,系一套开阔台地环境沉积。大湾组岩性为含泥质条带灰岩及瘤状灰岩,总体为浅海陆棚环境沉积。第四系岩性为风化层和残坡积层,零星分布于山间凹谷及洼地(图1)。

区内北部官田坝矿段地层总体倾向 290°~295°,倾角5°~14°;中部达子坨矿段地层倾向58°~67°,倾角 5°~12°;南部厚坡湾矿段地层倾向 53°~78°,倾角 4°~17°。受断层切割影响而使地层分布不连续。矿区内重晶石矿、方解石矿主要赋存于下奥陶统红花园组(O1h)灰岩和灰质白云岩中,充填于裂隙内,受裂隙构造控制明显,与岩性有密切关系。赋矿地层沉积特征如下:

(1)下奥陶统红花园组(O1h),厚79~104 m。

下部:灰色巨厚层-厚层生物碎屑灰岩,粗晶结构,块状构造,中间夹薄层含泥质瘤状灰岩、钙质粉砂质页岩。与下伏南津关组呈整合接触。

上部:灰色-深灰色厚层含生物碎屑灰岩,粉-粗晶结构,块状构造,层理清晰,中间夹薄至中层灰岩,局部见硅质条带发育。顶部见灰绿色薄层钙质、粉砂质页岩。

图1矿区地质简图

1—第四系;2—下奥陶统大湾组;3—下奥陶统红花园组;4—断裂破碎带及编号;5—勘探线及编号;6—探槽及编号;7—钻孔及编号; 8—地层界限;9—地层产状

(2)下奥陶统大湾组(O1d),厚大于90 m。

下部及上部为灰绿、紫红色瘤状泥质灰岩、含泥质条带灰岩夹页岩,风化后层理发育;中部为紫红色薄-中层瘤状泥质灰岩夹页岩。与下伏红花园组呈整合接触。

(3)第四系(Q),厚大于5 m。

灰黄色亚黏土及砾石。与下伏下奥陶统大湾组呈角度不整合接触。

2.2 构造

矿区的地质构造位于扬子陆块的范围内(II),具体属于上扬子古老地块(II2),南部边缘的被动大陆边缘褶皱带(II2-3),八面山地块的褶皱区(II2-3-1 级),以及恩施至黔江地块的褶皱束(II2-3-1-1)的西南部分,为北东向、北北西向,褶皱少,断裂多,褶皱以旧司背斜为主体,断裂在平面上组成“棋盘格子”状构造。矿区位于北东向旧司背斜近中段之北西翼。区域褶皱主要为旧司背斜。

旧司背斜轴向 46°,背斜轴部及两翼地层主要由∈3O1l、O1n、O1 组成,仅红沙田地段山顶残留少量 O1d、O1g 地层,俗称“戴帽”。由于受黄土坝及红花岭断裂影响,在剖面上为一斜歪箱形背斜,北西翼地层产状正常,一般倾角 10°左右,南东翼受断裂影响,红花岭断裂两盘地层发生倒转,岩层倾向由正常的140°左右转入325°~327°,岩层倾角45°~70°。背斜轴部地层产状则呈水平状,地层界线一般沿等高线延伸或圈闭。岩层倾角少数在 7°左右,大多地段仅 2°~3°,轴部最宽达 8 km,往北东受红花岭断层制约,轴宽仅4 km。

区域断层主要以北西向华夏系构造组与北东向早期新华夏系构造组为主,从两组构造组以空间展布及其相互关系来看,其构造形态及其特征受旧司背斜控制,从北西向断层被北东向断层所截情况来看,说明北东向构造组晚于北西向构造组。北西向构造组主要有大梅子垭断层、林家坪断层、扯巴洞断层、冷子堡断层、茶园沟断层、枫木山断层。北东向构造组主要有马家坝断层、达子坨断层、核桃湾断层、红沙田断层、黄土坝断层、红花岭断层。

矿区位于咸丰背斜的东南段,靠近南西端的位置,而旧司背斜的东北部也在此区域内。冷子堡断层(F1)是矿区内的主要断层,同时也是关键的成矿构造。关田坝—田凤沟一线的冷子堡断裂带,全长 12 km,其中在工作区域内的长度约为 2.3 km。断裂带宽度介于3 m至7 m之间,是本地区矿产资源分布的关键构造裂隙。断裂走向北北西—南南东向,倾向北东,倾角 70°~80°,为正断层。米谷坡断层 (F2)(处矿区南部外达子坨采矿厂南侧)位于米谷坡—达子坨一带,走向延伸长约 1.45 km,走向北东东—南西西向,地表第四系覆盖严重,断层性质不清。

在断裂带内广泛分布着角砾岩和糜棱岩化的角砾岩。这些角砾岩主要由方解石、重晶石和萤石胶结而成,形成了由角砾构成的透镜体,周围环绕着叶理。此外,还可见到碳化物质、断层泥以及平滑的裂面,上面有水平擦痕等特征。矿区构造复杂程度属简单—中等复杂类型。

3 矿床地质特征

3.1 矿体地质特征

区内的重晶石与萤石矿位于下奥陶统红花园层中,其生成明显受制于当地的断裂带和裂隙结构,矿床的分布形态与这些地质结构的走向完全吻合。这些重晶石和萤石矿床主要填充在断层破坏带里,而在破坏带的表层区域,重晶石和萤石的含量较高,而在深层则主要由硅化作用形成的角砾状灰岩以及含有重晶石和萤石的石化角砾灰岩构成。断层的上下盘主要由红花园组至大湾组的白云质灰岩、普通灰岩以及富含生物化石的灰岩组成,并且在这些岩石中局部区域可以观察到硅化、方解石化、萤石化和重晶石化的地质现象。

在区内成功发现一条热液活动形成的重晶石与萤石共生的矿脉,该矿脉位于F1号冷子堡断裂带内。主要由半自形和自形晶粒组成的重晶石与萤石,以条带或条纹形态填充在断裂带中,形成了独特的重晶石—萤石矿脉结构。这些矿脉主要分布在断裂带的上部区域,而其下部则以构造角砾岩、碎裂岩为主,伴有零星的萤石和重晶石浸染。矿脉在地表的延伸长度与断层走向保持一致。该矿体的主要含量集中在南部破碎带,其延伸方向与F1号断裂带平行,地表最低点海拔为+650 m,最高点海拔为+695 m。地表部分由 7 个探槽进行控制,而深部则有11个钻孔进行监测。矿体呈现脉状分布,两端及深部逐渐变窄直至消失,其走向为北西向,倾向角度为 28°~144°,倾角为 70°~88°,接近垂直(图2)。

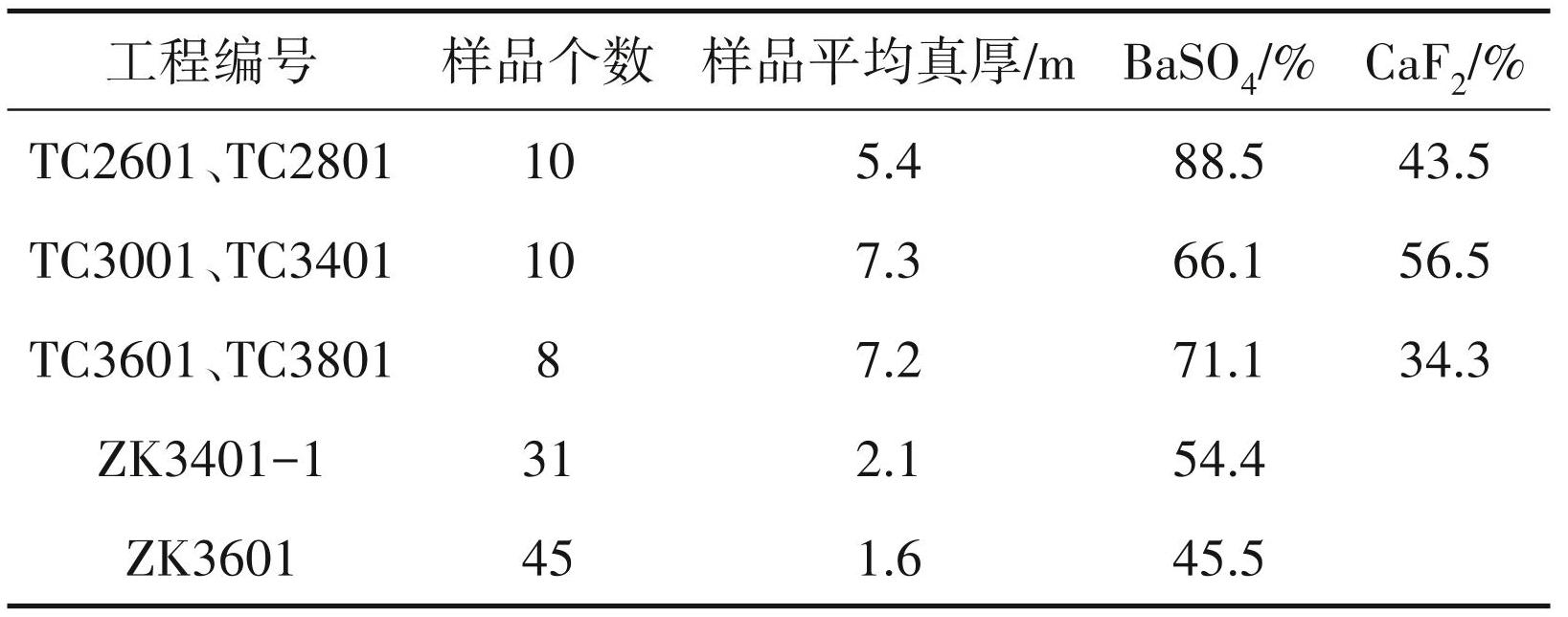

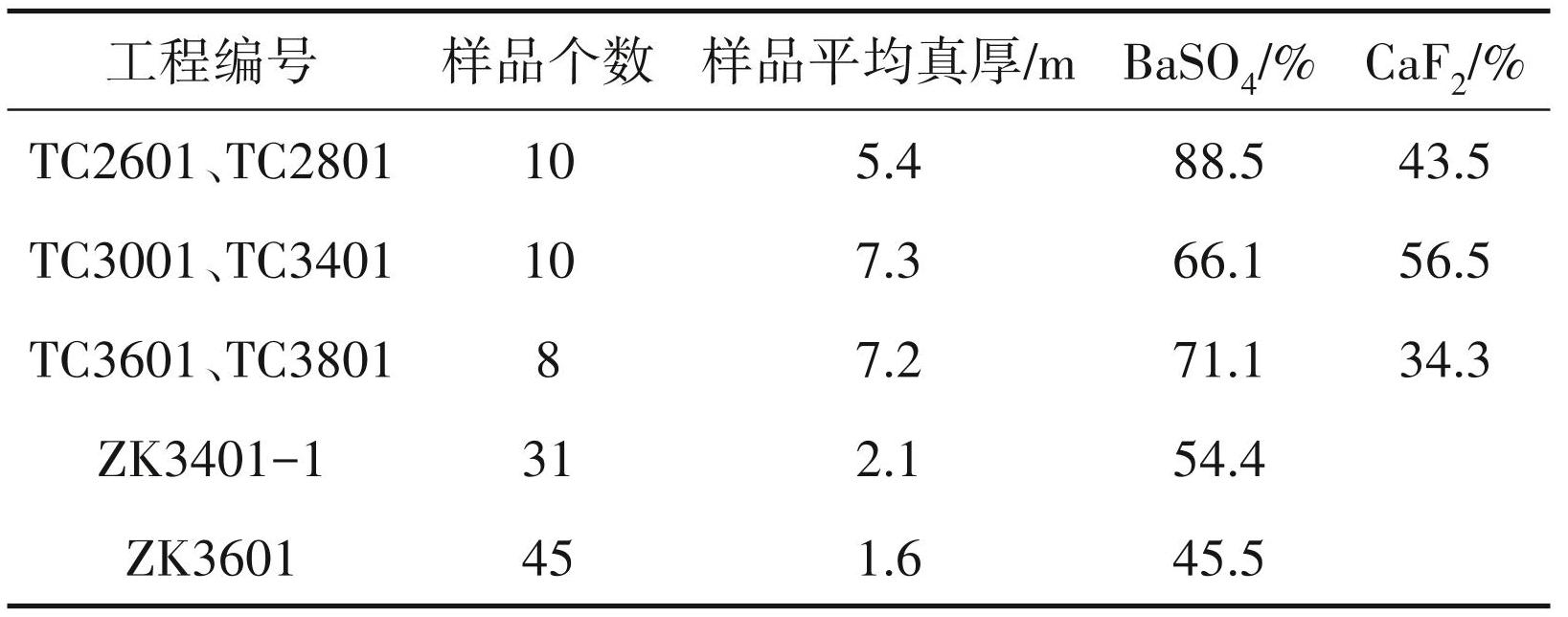

该矿体地表延伸超过 1491 m,垂直深度超过 100 m,矿层厚度为 1.36~8.48 m,厚度波动幅度高达 72.36%。重晶石与萤石矿物主要集中分布在断裂带的上层区域,而在深层则是碳酸盐化及萤石-重晶石化的角砾状灰岩,与周围岩石的界限十分明显。硫酸钡(BaSO4)的含量为 50.2%~96.5%,平均含量为 78.5%,品质波动系数为 32.33%;氟化钙 (CaF2)的含量在 12.9%~82.2%,平均含量为 55.6%,品质波动系数为55.6%(表2)。

表2样品取样基本分析结果

图226-26′(a)和34-34′(b)勘探线剖面图

1 —第四系;2—灰岩;3—矿体;4—产状;5—探槽位置及编号;6—钻孔位置及编号

3.2 矿石质量特征

3.2.1 矿石矿物组成

矿石矿物主要为重晶石,组分单一。脉石矿物主要为方解石,次为石英、高岭石、绿泥石、褐铁矿等。按相对含量,矿石矿物占 85%~95%,脉石矿物占5%~15%。

(1)矿石矿物特征。

重晶石:主要成分为 BaSO4,但其中常含有 Si、 Ca、泥质、赤铁矿等杂质。纯正的重晶石无色透明,由于所含杂质不同,其颜色有白色、黄色、灰色、淡绿色、天蓝色等杂色。常呈板状集合体,少数呈致密块状、钟乳状、结核状。

(2)主要脉石矿物特征。

方解石:呈他形粒状,粒径 0. 01~0.50 mm,集合体呈团块、网脉状,分布于重晶石和角砾岩角砾、碎块之间,含量3%~11%。

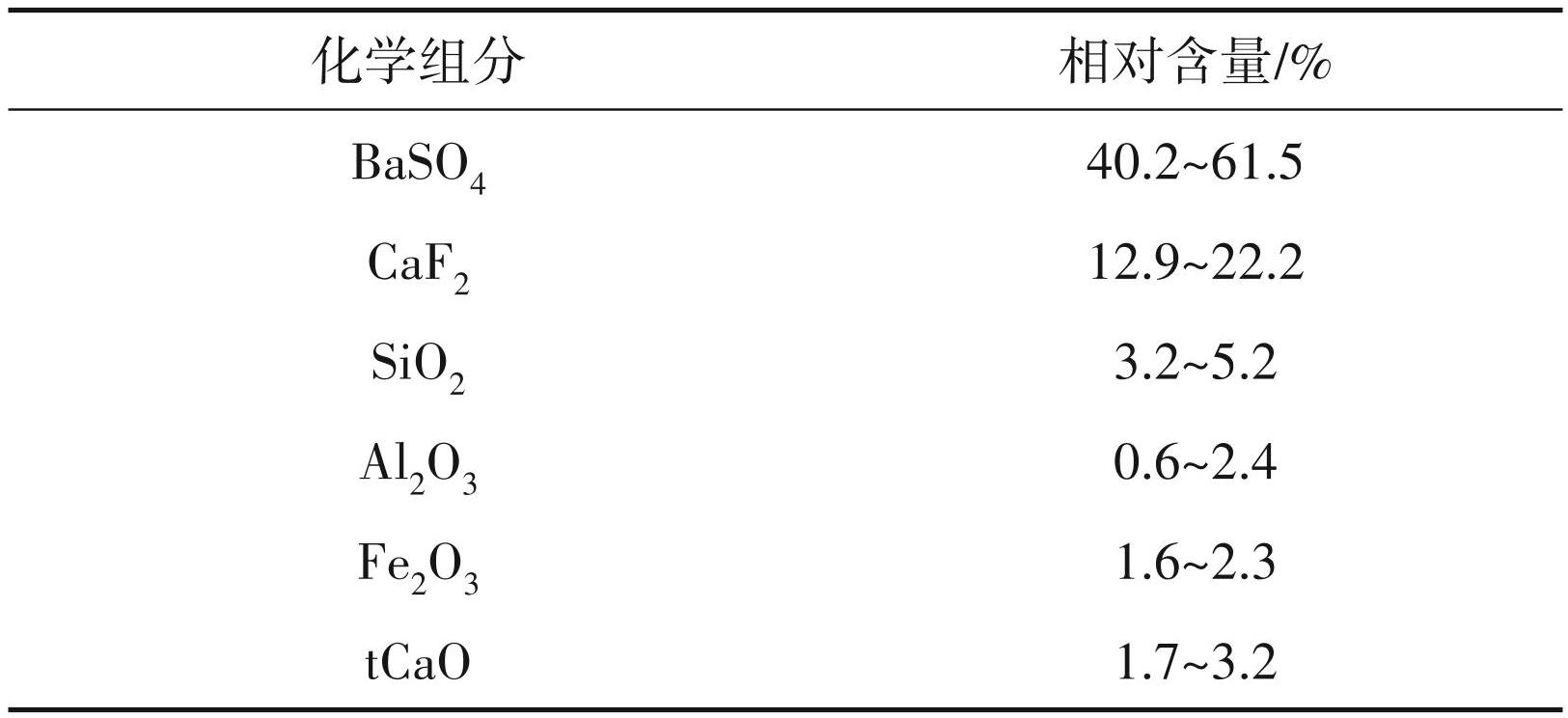

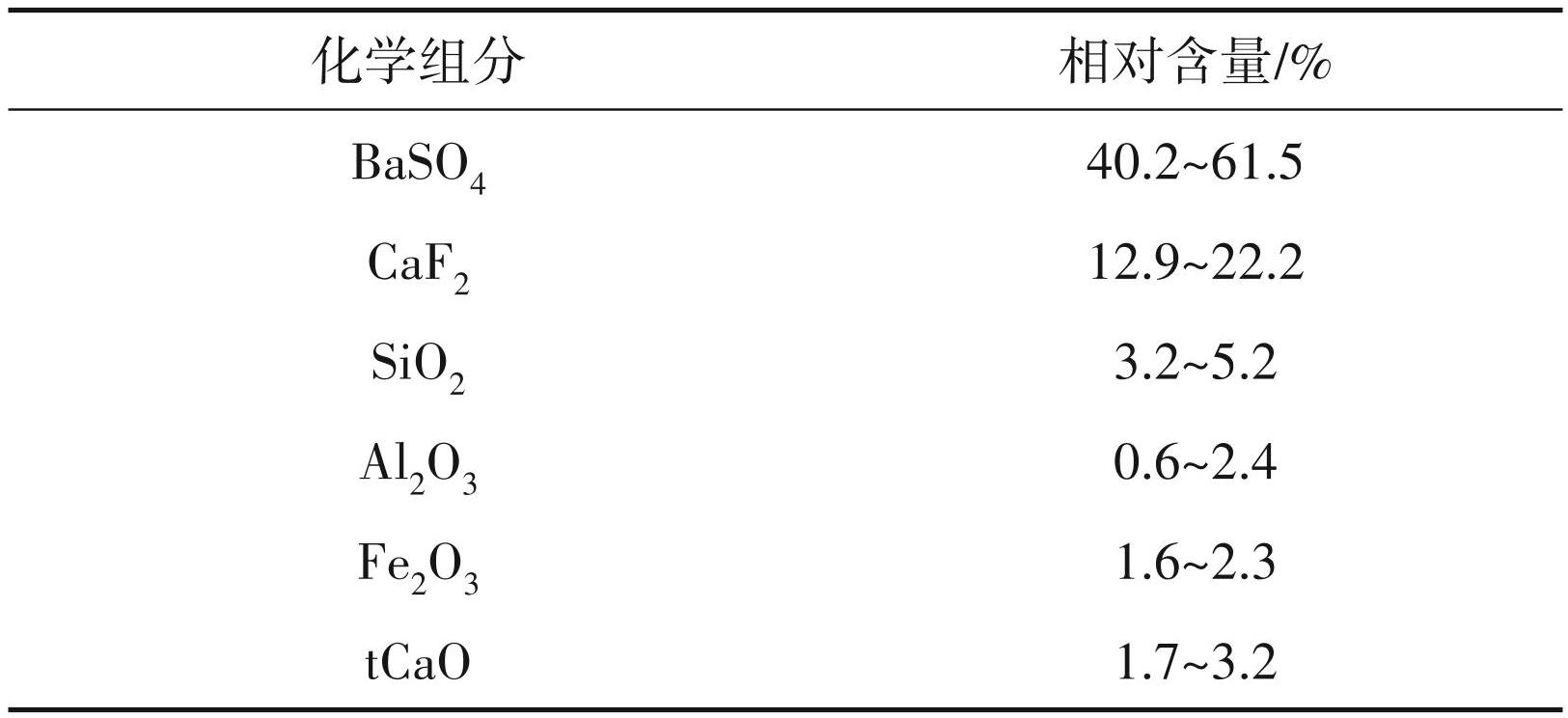

3.2.2 矿石化学成分

矿石中化学元素主要有 Ba、Si、F、Ca、Al、Mg、 Fe、Zn、Pb、Sn 等。矿石中化学成分主要为 BaSO4、 CaF2、Al2O3、SiO2、CaO、MnO 等,其中有用化学成分主要为 BaSO4,且其相对含量值最高,占比 50.2%~96.5%(表3)。

表3矿石主要化学成分含量结果

3.2.3 矿石结构、构造

根据镜下鉴定,重晶石矿石的结构主要为板状、柱状、中粗粒他形、半自形粒状结构。矿石构造主要为致密块状构造、角砾状构造。

3.2.4 矿石类型

根据矿石的矿物构成、组织结构和构造特征,可以将重晶石矿石划分为3大自然类别。首先是纯净块状重晶石类别:呈纯白色,具有中等至粗颗粒的结构,展现出块状的外观。其主要成分为重晶石,含有少量的褐铁矿和石英杂质。此类矿石占据了总量的 70%,在众多矿床中均有广泛分布。其次是石英质块状重晶石类别:颜色介于白色与灰白色之间,结构为粗至中等颗粒,保持块状构造。其成分主要包括重晶石、石英,并伴有微量的玉髓、绢云母、高岭石和褐铁矿。这类矿石约占总量的 25%,在不同矿床中均有分布,但含量不一。最后是角砾状石英重晶石类别:颜色为灰白至灰褐色,呈角砾状。矿物组成以重晶石和石英为主,同时含有母岩的角砾以及微量的硅化物、绿泥石和褐铁矿。这类矿石占总量的5%。

3.3 围岩蚀变

近矿围岩蚀变在断裂构造带内或其旁侧围岩中最为发育,常见的蚀变种类包括碳酸盐化、绢云母化、绿泥石化以及硅质化等,在接近地表的断裂破碎区,亦能看到褐铁矿的沉积现象。其中碳酸盐化、硅化和绿泥石化与成矿关系密切。

碳酸盐化:是区内主要蚀变类型。大体可分为前后两个阶段,前期乳白细腻的方解石以片状广泛分布,形似糖粒。后期则显现为碳酸盐的细小脉状,主要在张扭性至脆性剪切过程中形成,同时伴生显著的重晶石矿物,这一时期是重晶石变化的主要时期。至于硅化作用,它遍及矿石本体及蚀变岩石之中,主要体现为方解石和铁白云石等碳酸盐矿物及其集合体。

绿泥石化:矿体顶部和底部的围岩中普遍存在绿泥岩,这主要是由于热液与中基性岩石中的黑云母、角闪石、斜长石等矿物发生交代反应,导致蚀变形成的。绢云母化:绢云母的分布相对广泛,主要是由于热液的作用,斜长石等矿物的蚀变所致。

4 找矿标志及矿床成因

4.1 找矿标志

断裂构造标志:凤坡岭重晶石矿(化)体受近南北向(F1)断裂破碎带严格控制,说明断裂构造是重要的找矿标志。围岩蚀变标志:碳酸盐化、硅化和绿泥石化与成矿关系密切。因表生作用,含矿地质体上部易形成褐铁矿化等,亦可作为直接的找矿标志。研究区外围发现北西向断裂破碎带,可见重晶石化、绿泥石化、方解石化及硅化,说明该区未来找矿前景较大。

4.2 矿床成因

4.2.1 成因类型

根据矿床的形成机制,可以将重晶石矿床分为沉积型、热液型、层控型、火山-沉积成因以及风化成因等(残积)5 个类型(蔡雄威和刘林,2010)。研究区属于鄂西地区,党智财等(2021)指出热液型重晶石矿约占鄂西地区重晶石矿资源总量的 95% 以上,而内生层控型重晶石矿床主要分布在山西省。内生层控型重晶石矿床严格受地层层位控制,具有层位稳定、界线清楚、矿层与顶底板岩层产状一致的特点(陈春景等,2022),这显然与凤坡岭重晶石-萤石矿床地质特征不符。从区域范围内已发现的重晶石矿床来看,厚坡湾重晶石矿体沿近南北、北东向断裂呈薄脉状、透镜状展布,达子坨重晶石矿体沿北北东向断裂破碎带呈薄脉状展布,且均受断裂构造、地层岩性和岩浆活动“三位一体”联合控矿,为热液充填型矿床(王登红,2019)。笔者认为凤坡岭重晶石-萤石矿床亦为热液充填型矿床。断裂构造可为成矿流体提供运移通道和存储空间(张世洋等,2014),而区内重晶石-萤石矿(化)体赋存于近南北向断裂破碎带中,既说明凤坡岭重晶石-萤石矿床明显受断裂构造控制,又说明成矿作用对不同方向的断裂构造无明显的选择作用。

4.2.2 成矿机理

区域上的岩浆活动为凤坡岭重晶石-萤石矿床的形成提供热源(驱动力)和(含矿)热液,向上运移过程中不断萃取火山岩和砂岩中的成矿物质,区域断层主要以北西向华夏系构造组与北东向早期新华夏系构造组为主,并在适宜的容矿空间(断裂破碎带)中,随着温度、压力的改变,成矿物质沉淀、富集形成重晶石-萤石矿体(图3)。同时含矿热液不断与围岩发生蚀变作用,使方解石、重晶石、萤石和石英等矿物析出,形成了重晶石-萤石化、硅化、碳酸盐化和绿泥石化等矿化或蚀变现象。

图3凤坡岭重晶石-萤石矿成矿机制模型

1 —含矿热液;2—热液深部运移通道;3—断裂;4—矿体

5 结论

(1)凤坡岭重晶石-萤石矿脉赋存于下奥陶统红花园组地层中,且明显受断裂构造控制。

(2)矿石矿物主要为重晶石,脉石矿物主要为方解石。矿石中化学成分 BaSO4 含量值最高,次为 CaF2、CaO。

(3)碳酸盐化、硅化和绿泥石化与成矿关系密切。

(4)区内找矿标志有断裂构造标志及围岩蚀变标志,其中断裂构造标志主要为张—压扭性断裂,围岩蚀变标志包括碳酸盐化、硅化、绿泥石化和褐铁矿化。

(5)凤坡岭重晶石-萤石矿床受断裂构造、地层岩性和岩浆活动等因素联合控制,为中低温热液型脉状矿床。