摘要

东华山地区素以多金属矿产资源丰富著称,是江西省内优势矿种富集地之一。结合进行的战略性矿产资源调查、探槽工作及相应样品元素特征显示:东华山地区多发育伟晶岩脉,破碎带以及石英脉,岩体、岩脉及交互发育的裂隙构造,是良好的锂、铌钽及钨锡、萤石控矿要素。本文在前人研究的基础上,结合本次地质评价工作,东华山地区钨锡等多金属矿及萤石矿产资源具有良好的潜力。

Abstract

The Donghuashan area is known for its rich polymetallic mineral resources and is one of the dominant mineral enrichment areas in Jiangxi Province. The investigation of strategic mineral resources, trenching work and characteristics of corresponding sample elements have shown that pegmatite veins, fracture zones and quartz veins are mostly developed in the Donghuashan area. The rock mass, dykes and fissures were interactively developed, which was good mineralization structure of lithium, niobium, tantalum, tungsten, tin and fluorite. On the basis of previous studies, combined with the analysis of this geological work, tungsten, tin and other polymetallic deposits and fluorite deposits in the Donghuashan area show good metallogenic potential and application prospects.

Keywords

0 引言

东华山地区处江西省东南、赣州市东北部(116° 01'10″~116°32'55″E;26°15'04″~26°47'42″N),是江西省重要的矿产资源富集区,区域矿产形成和分布与花岗质岩浆演化密切相关(李洁和黄小龙,2013; 杨泽黎等,2014;Zhu et al.,2015)。前人对东华山地区稀有金属矿产资源主要集中于锂(Li)、铌(Nb) 钽(Ta)、铍(Be)、钨(W)、锡(Sn)等多金属矿(Huang et al.,2002;李洁等,2013;Zhu et al.,2015;王登红,2017,2019;Wang et al.,2018;Che et al.,2019; 张勇等,2019)。而Li、Nb、Ta、Rb、W、Sn及稀土等矿产是当今重要的战略性矿产资源(李健康等,2014; 王登红等,2017,2019;Chen et al.,2019;王汝成等, 2020;胡阳璇等,2024)。本文以东华山地区多金属矿及萤石为研究对象,通过野外地质调查,发现地区出露的各类矿化特征及线索,并结合相应的元素品位特征,对东华山地区的多金属矿产资源进行评价。

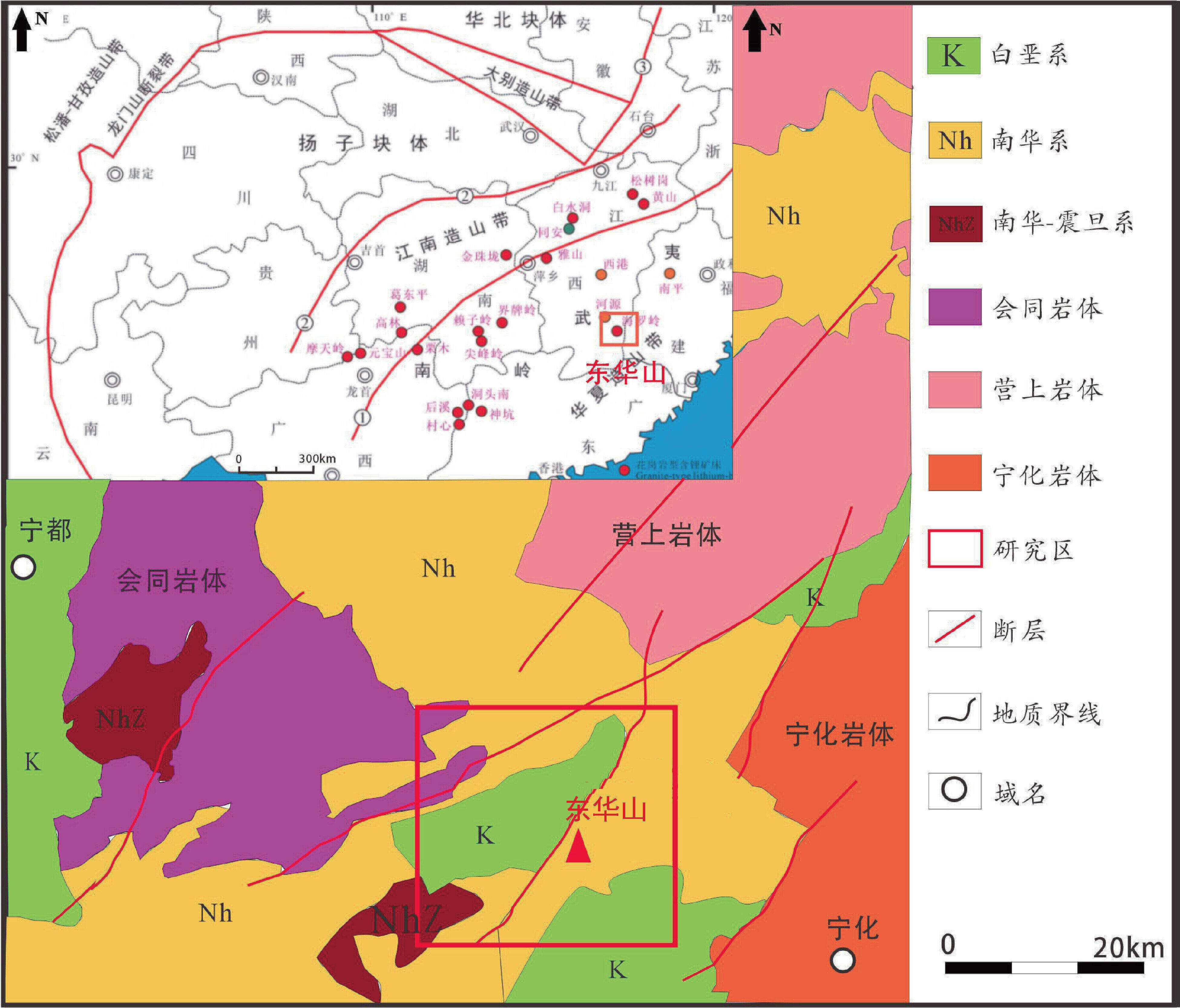

1 区域地质概况

东华山地区属华夏板块,南岭与武夷山脉交互区域。区内出露地层主要为南华系洪山组云母片岩、二云片岩;南华系万源岩组变质砂岩、变粒岩夹片岩及上白垩统陆源碎屑岩系(图1)。构造发育主体受北东向鹰潭—安远深大断裂及寻乌—瑞金断裂控制,断裂运动导致岩浆活动频繁,形成以加里东及燕山两期花岗岩体。加里东期岩体以会同岩体的中粗粒似斑状黑云母二长花岗岩为主,多以岩基形式产出,岩体间主要穿插规模各异的伟晶岩脉;燕山期岩体可进一步细分至侏罗纪岩体及志留纪岩体,志留纪岩体以中、中细粒斑状黑云母二长花岗岩为主;侏罗纪岩体则以花岗闪长岩、中细粒二长花岗岩为主(江西省地质矿产开发局,2017;徐喆等,2023);燕山期岩体规模相对较小,以岩株及岩席产出。

区内受北东及北北东向断裂及岩浆活动的影响,花岗岩体及地层中破碎带发育,断层倾角55 °~60°。伟晶岩脉、石英脉等侵入体呈脉状、带状产出于断层裂隙及周边围岩中,是良好的储矿构造;局部出露辉绿岩脉及石英斑岩脉。北东向断裂运动及岩浆活动为各类矿产资源的成矿物质形成、迁移、富集及成矿提供了良好的时空条件,而区内发育的岩体及构造也为其成矿提供了重要的物质来源。

2 研究方法

本文按相应地质勘查规范,以野外地质调查为基础,对东华山地区进行 1∶50000、1∶10000 野外地质调查,发现地区出露的矿化质量点,同时结合探槽工作,对地表出露的矿化点进行剥露,揭露矿化地质体产状与规模。最后结合样品的地球化学特征及前人研究,对东华山地区多金属矿床进行讨论分析。

1∶50000/1∶10000野外地质调查与探槽工作:根据固体矿产地质勘查编录规范DZ/T0078-2015对东华山地区设计相应的地质勘查路线,并对路线中出露的地质构造、矿化现象进行细致的描述与记录。对出露宽度较大,矿化特征明显的矿体与矿脉进行进一步探槽设计工作,探槽勘探线方位垂直矿体 (矿脉),对矿体产状及规模进行控制,并对探槽内地层和矿化现象进行编录分层以及刻槽取样。

地球化学测试:对野外所采集的地质样品利用原子吸收分光光度计及电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)进行元素品位分析。

原子吸收分光光度计型号为 GGX-810,由光源、原子化器、单色器、检测系统、校正系统及进样系统构成。实验测试过程中采用标准曲线法及标准加入法对样品进行元素分析,在仪器推荐浓度范围内,待测元素溶液的制备至少3份,且浓度逐渐增加,设置空白对照组并加入相应试剂,测定溶液中的吸光度,最后根据元素浓度标准曲线计算相应待测元素浓度的含量。

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)型号为 NexION300X,仪器整体由焰炬装置、接口及质谱仪组成。实验测试过程中待测样品溶液经ICP焰炬在样品通道中蒸发、解离及原子化,后经真空系统进入质谱仪进行元素含量的测定。实验测试时仪器频率保持在 40.86 HMz,原子质量单位大致为 3~280 amu。整个样品测试过程环境温度保持在 20~35℃,所有样品分析及数据处理均在江西省地质局第七地质大队赣南中心实验室完成,实验完成后利用数据测试结果进行下一步分析与讨论。

3 调查结果

路线调查将东华山地区划分为海罗岭、羡地、长坑、月里排4个主要调查区域,各调查区地质点位共1700余个。

3.1 岩性特征

岩石岩性点主要以变粒岩、中粗粒/中细粒斑状黑云母二长花岗岩为主(图2),变粒岩镜下呈粒状变晶结构,矿物成分见长石、石英及少量黑云母及不透明矿物。石英颗粒边部呈港湾状,整体呈浸染状分布于长石中,部分见加大边结构。中粗粒/细粒斑状二长花岗岩镜下花岗结构明显,主要矿物成分为正长石、微斜长石、斜长石、石英、云母等矿物,见长石、石英斑晶,基质为细晶-微晶花岗质成分,部分斜长石可见环带结构。

体走向为北东—北北东,带宽 3~10 m,穿插于变粒岩围岩中,带内常伴随一定程度的硅化及褐铁矿、黄铁矿化,破碎带裂隙常充填硅质细脉。矿化则主要发育于石英脉中(图3a),脉两侧云英岩化明显,脉体与围岩接触区域常见黑钨矿化、锡石、黄铜矿化等矿化现象。

图2东华山地区变粒岩(a)及花岗岩(b)镜下图片

a—变粒岩;b—花岗岩;Pl—斜长石;Q—石英;Mic—微斜长石;Or—正长石;Bi—黑云母

图3东华山地区出露的部分石英脉及破碎带

a—黑钨矿化石英脉; b—褐铁矿化硅化破碎带黄色箭头指示黑钨矿化;红色箭头指示萤石矿化;白色箭头指示褐铁矿化

3.2 野外矿化类型

通过野外地质调查及槽探工程揭露,东华山地区矿化类型主要以花岗伟晶岩脉型、蚀变花岗岩型的金属矿化以及中—低温热液填充型的萤石矿化。含矿地质体及构造主要为花岗伟晶岩脉、蚀变花岗岩、石英脉以及硅化破碎带等。

3.2.1 金属矿化

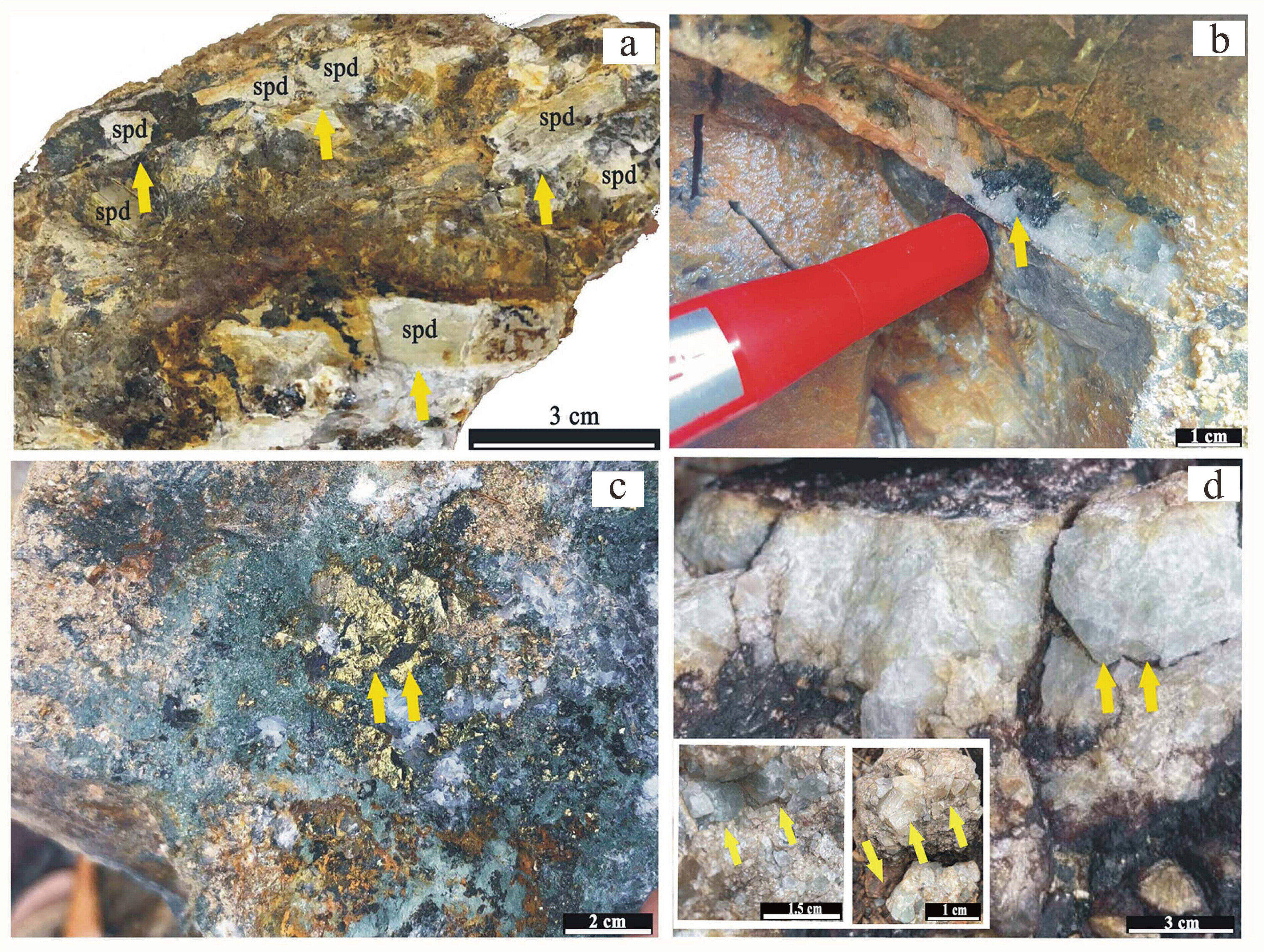

(1)锂辉石矿化

锂辉石矿化主要发育于东华山长坑地区的花岗伟晶岩脉中(图4a),地区裂隙构造交互发育,裂隙处伟晶岩脉发育广泛且多成层状发育于岩体表面或边缘,伟晶岩脉中见浅绿—浅黄色板片状的锂辉石矿物(Spd),矿物发育一组完全解理,局部“腐锂辉石”化形成钠长石。在锂辉石矿化的伟晶岩脉中,白云母、电气石含量相较于未发生矿化现象的花岗伟晶岩脉较少。

(2)黑钨矿化

黑钨矿化主要发育于海罗岭地区(图4b),以石英脉型黑钨矿为主,石英细脉充填于围岩裂隙中,石英脉两侧具一定的云英岩化,脉体中具团块、角砾状或集合体状黑钨矿化,黑钨矿呈金属或半金属光泽,经外力敲击后呈棕红色。地区矿化规模较小,但矿化明显。

(3)黄铜矿化

黄铜矿化主要发育于海罗岭及羡地(图4c),在变质砂岩、变粒岩等围岩表面及裂隙中发育一定程度的硅化,集合体状的黄铜矿浸染于硅化后的变质岩裂隙表面,矿物呈铜黄色,金属光泽,局部见斑状锖色,黄铜矿总体矿化面积较小,矿化分布不均匀。

图4东华山地区出露的矿化现象(箭头方向指示矿化)

a—锂辉石手标本;b—黑钨矿野外露头;c—黄铜矿化野外露头;d—萤石矿化野外露头

3.2.2 萤石矿化

萤石矿化(图4d)主要发育在东华山海罗岭地区的硅化破碎带中,萤石呈无色、淡绿、淡蓝等立方体、角砾状以及集合体状萤石分布于硅化破碎带的空隙中,玻璃光泽,多呈透明或半透明状,矿化明显且与石英脉伴生。

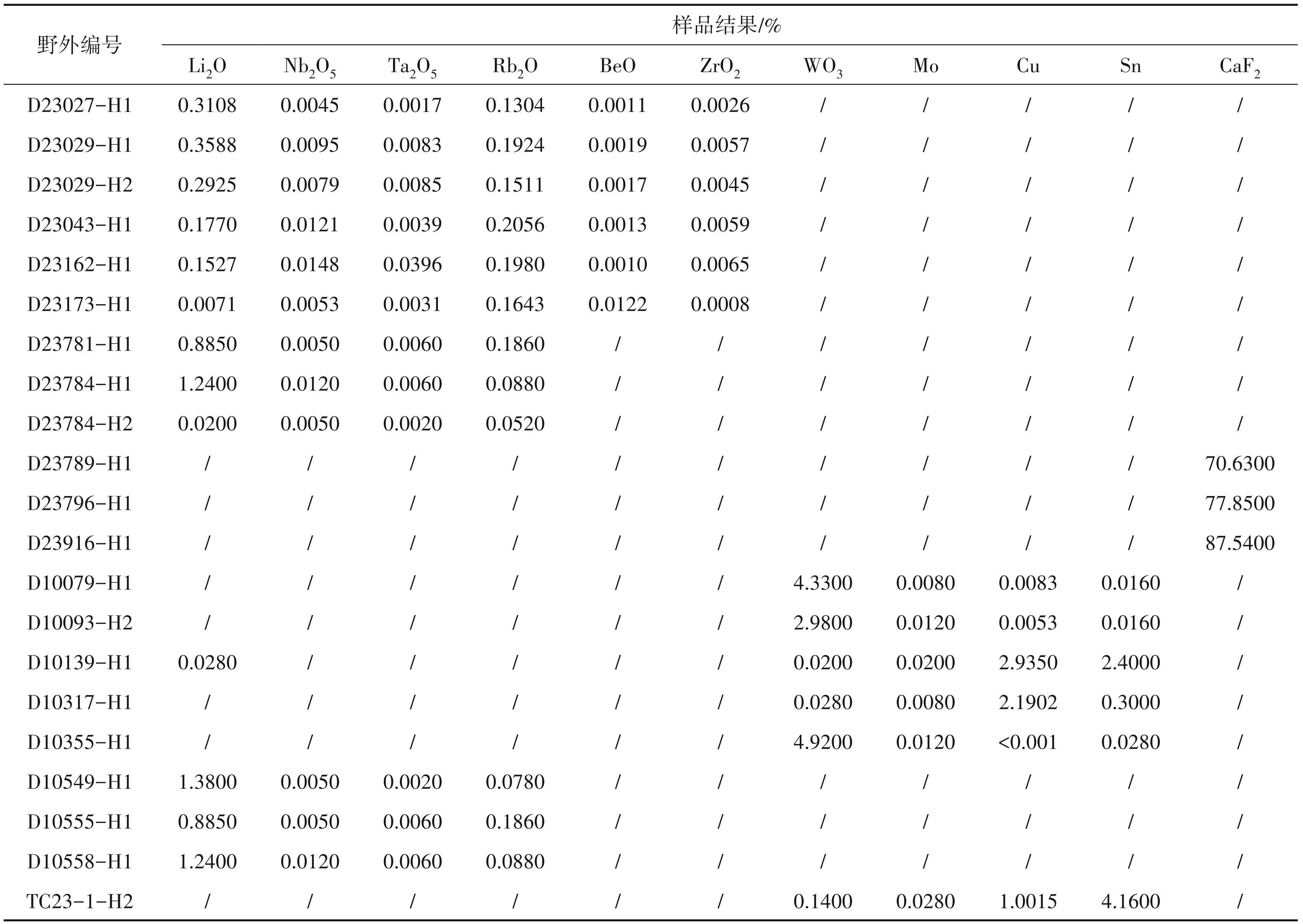

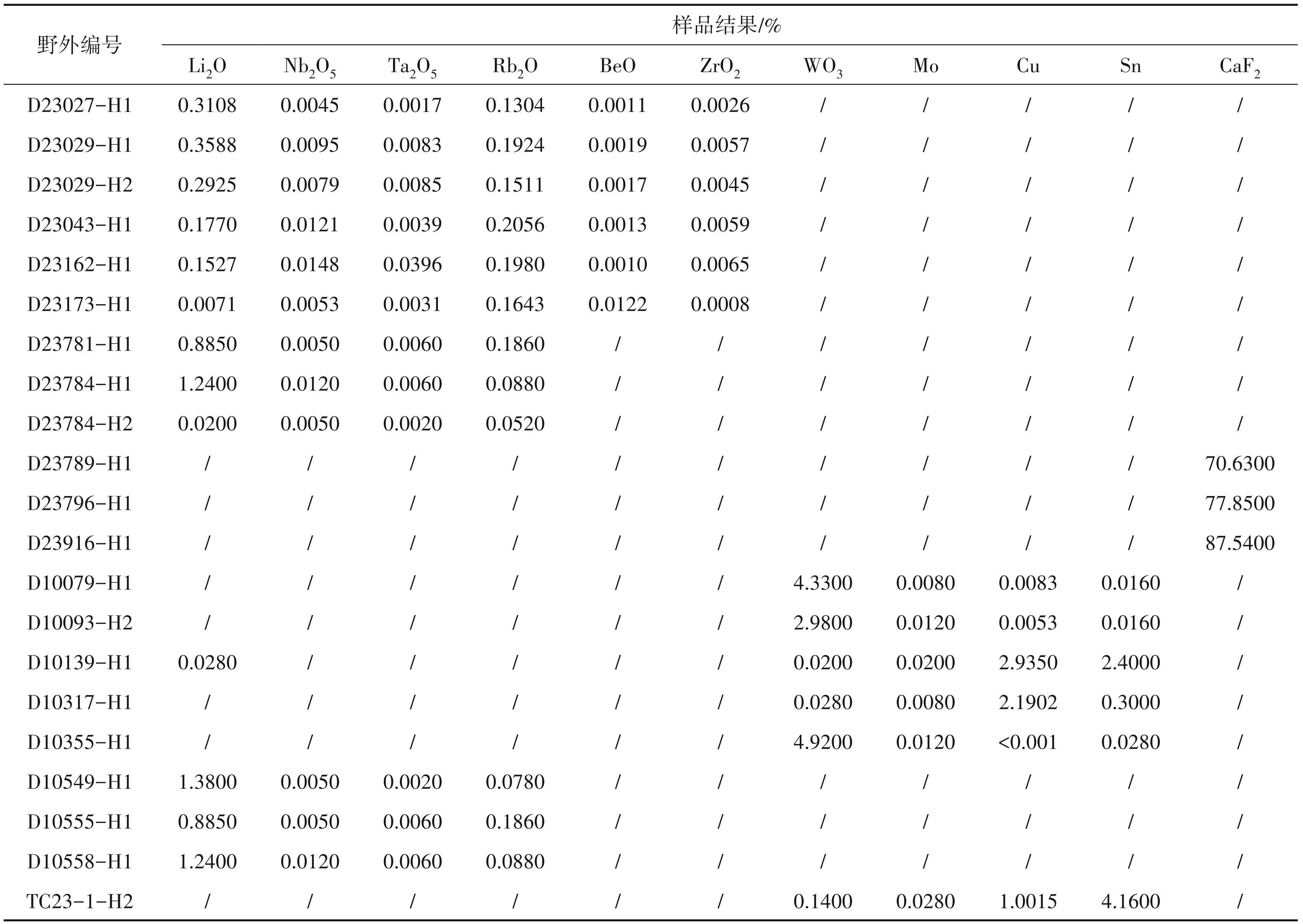

3.3 样品测试结果

野外地质调查与探槽工作采样的测试结果如表1所示,东华山地区矿化质量点元素特征在数量上总体特征以 Rb2O、BeO 矿化为主,Li2O、WO3、MO、 Cu、Sn及 CaF2等矿化次之(图5)。样品 Li2O 矿化结果中元素品位最高含量达2.60%,明显高于锂工业品位 0.8%~1.1%,主要分布于长坑空白区域。BeO 矿化数量较多,且元素品位明显高于其工业品位值;(Ni,Ta)2O5或 Ta2O5总体含量较低,但满足相应的工业品位(0. 022%或 0. 007%),且主要以铷、铍、锂矿等伴生矿化随长石、锂辉石及云母等矿物产出,矿化分布范围较广,在海罗岭、长坑等地区均有分布。Rb2O 矿化明显,最高含量达 0.5775%,高于 Rb2O工业品位0.1%,在区内均存在明显矿化。W、 Sn、Cu、Mo等元素及相应氧化物含量显示东华山地区地表出露的金属矿产资源数量较少,但矿化点相应元素品位明显较高,且均高出相应元素工业品位一个数量级以上,成矿潜力良好。地区萤石矿化主要形成于硅化破碎带中,CaF2品位较高,矿化良好,可作为良好的萤石矿点。

3.4 土壤元素地球化学

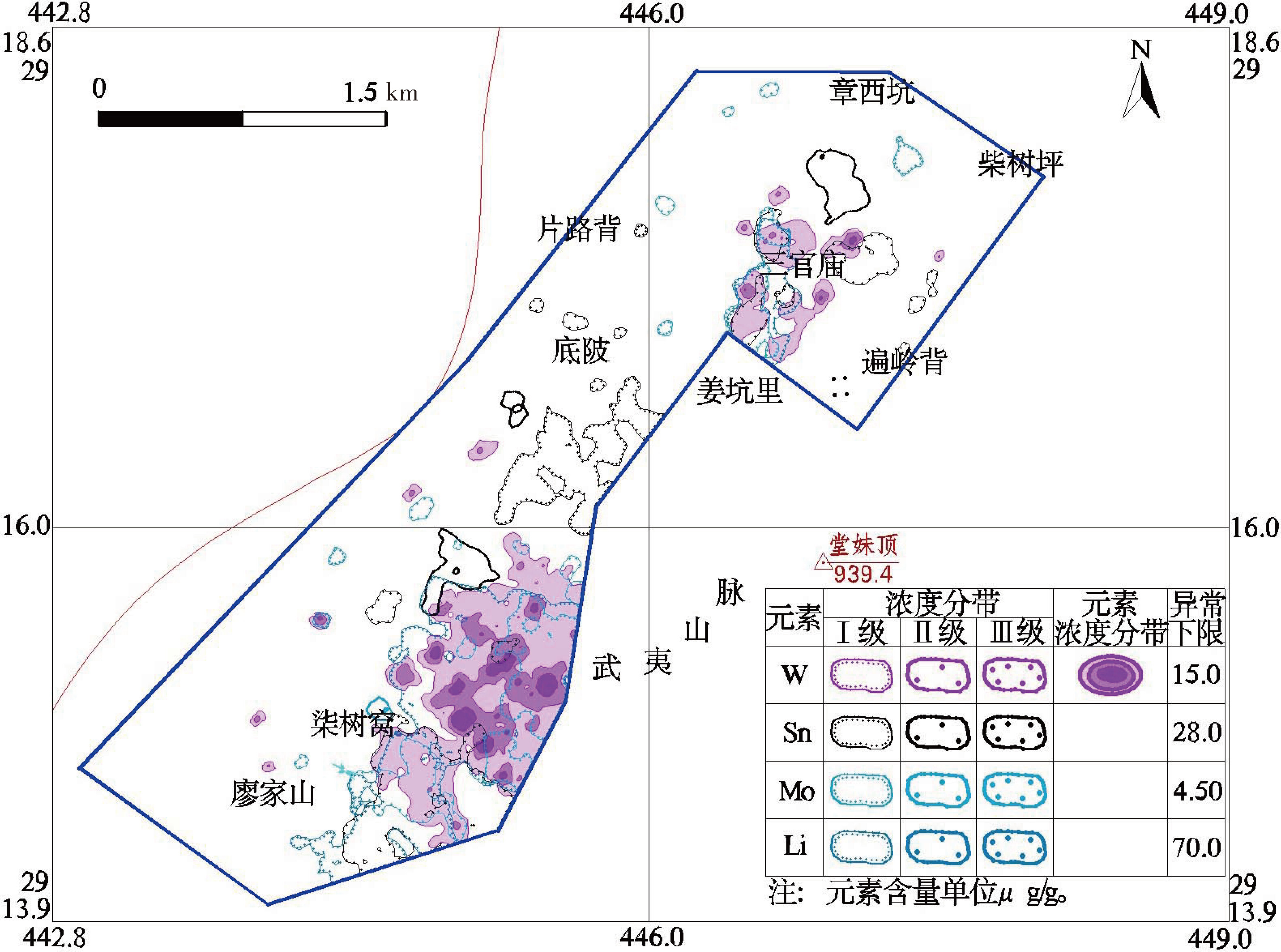

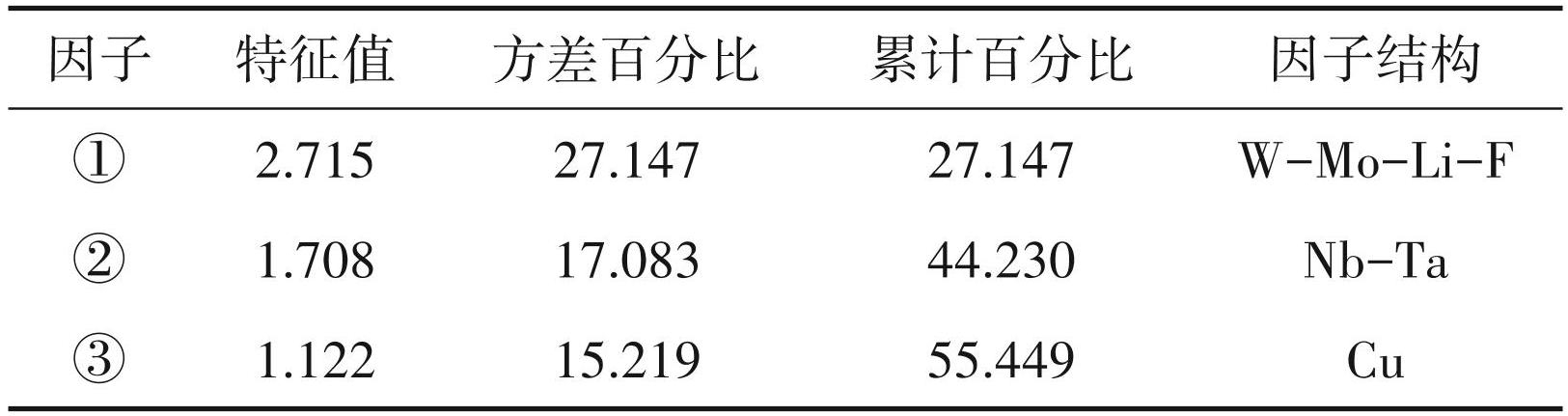

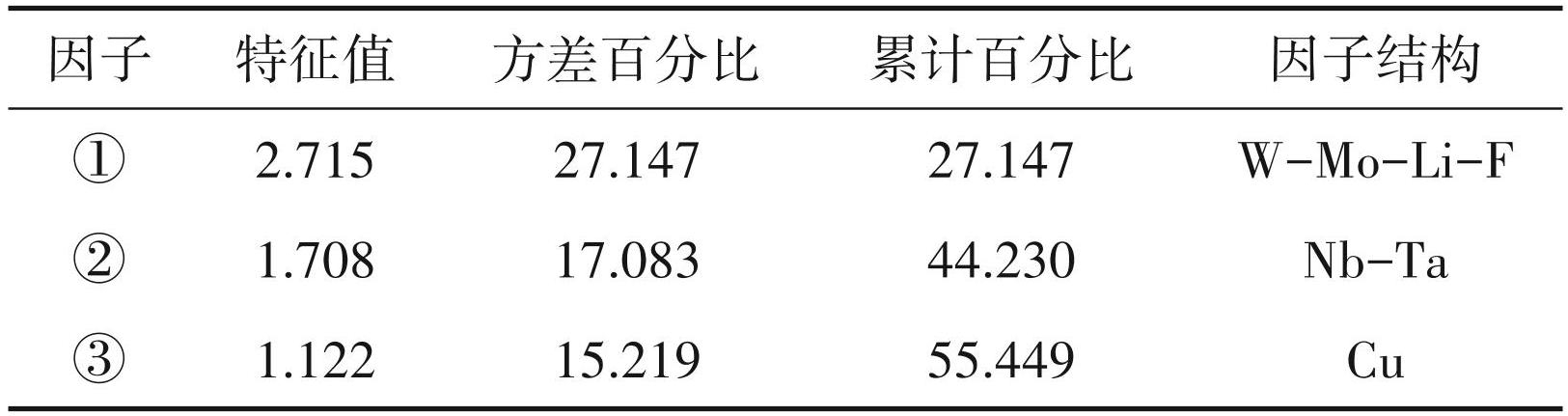

对海罗岭地区青山里一带进行了土壤元素地球化学测试(图6~图8),利用相同因子将元素进行异常划分(表2),得到 3 组元素组合,分别为:①W-Mo-Li-F:中高温元素组合;②Nb-Ta:稀有金属元素也与热液环境有关;③Cu:中高温成矿组合。

图5东华山地区矿化点各元素品位

地区土壤元素中 W-Mo-Li-F 这 4 个元素相关性较好,也为区内最好的成矿组合因子;Nb-Ta之间具有极高的相关性,相关系数达到0.7。W-Mo-Li-F元素组合主要集中于位于青山里测区的柒树窝东侧和三官庙一带,元素在这两个区域耦合程度较高,且大多具有明显的三级浓度分带。

钨(W)元素区内极大值 377.43 μg/g,平均值为 8.84 μg/g,多个区域具有明显的三级浓度分带,表现出强富集极强分异的特征。可见 W 元素在区内具有极好的地球化学成矿背景,是区内最重要的成矿元素之一。

钼(Mo)元素的富集区域与W元素大部分套合,两元素间的相关系数为 0.32,呈现较强的相关性。且 Mo元素在多个位置同样具有明显的三级浓度分带,在测区武夷山脉西坡和三官庙一带具有表现出极强的富集,具有较好的地球化学成矿前提条件。

锂(Li)元素与 W 和 Mo 之间都具有较高的相关性,分别为 Li-W:0.56,Li-Mo:0.52,所以该元素富集区域也和W、Mo高度重合。Li元素在区内异常区面积较大,但三级浓度分带不明显,大部分区域为一级浓度分带,部分区域具有二级浓度分带,推测 Li元素在区内成矿条件并不突出。

表1东华山地区部分样品元素测试结果

注:“/”表示相应元素含量低于检测限或未测试。

表2海罗岭地区元素组合异常主要因子特征根和结构式

锂(Li)元素与 W 和 Mo 之间都具有较高的相关性,分别为 Li-W:0.56;Li-Mo:0.52,故该元素富集区域也和 W、Mo 高度重合。且区内异常区面积较大,但三级浓度分带不明显,大部分区域为一级浓度分带,部分区域具有二级浓度分带,故 Li 元素在区内成矿条件并不突出。

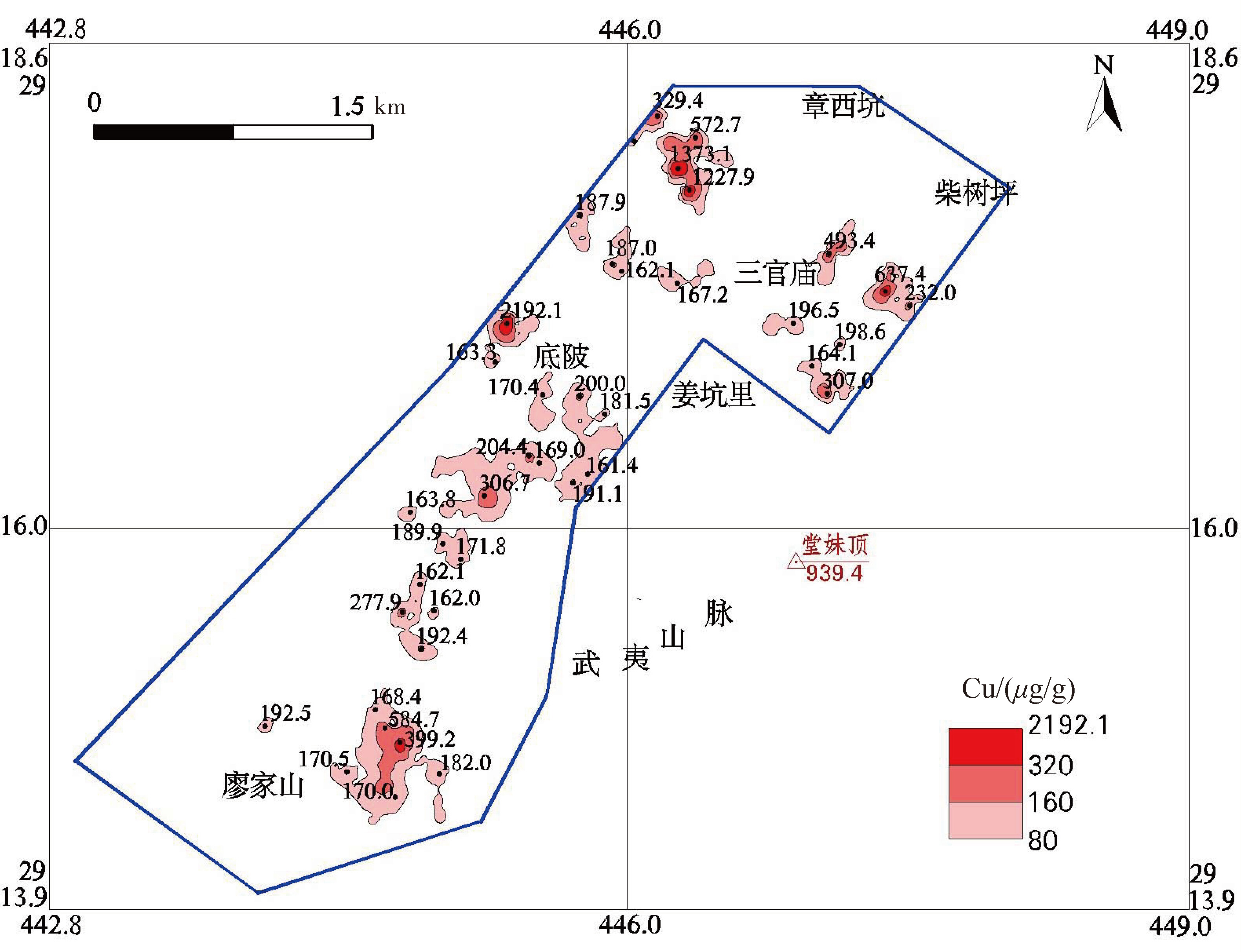

铜(Cu)元素在区内与各元素间的相关性都较低,属于区内独立的成矿因子,但其浓集区在整个测区均有零散的富集,浓集中心和峰值明显,存在明显三级浓度分带。全区算术平均值54.8 μg/g,全区最高值 13934.4 μg/g,表明区内铜元素成矿条件优越。

4 讨论

4.1 锂、铍、铌钽、铷等多金属矿

锂、铍、铌钽、钨、锡等多金属矿在东华山地区储量丰富,是重要的战略性矿产资源。主要类型以蚀变花岗岩型、热液充填型、云英岩型、花岗伟晶岩型以及接触交代型为主(Zhu et al.,2015;曾庆友等,2021;陈立泉等,2023;侯占德等,2023;许喆等, 2023),其形成与花岗质岩浆演化密切相关,其岩浆源区、演化程度以及交代作用等控制着各类金属矿的成矿作用,在加里东至燕山期均有产出(梁景时等,2014; Wang et al.,2018;Ballouard et al.,2020; 王汝成等,2020;Michaud et al.,2021;舒良树等, 2021;侯占德等,2023;许喆等,2023),在矿床成因上有着密切的联系。结合南岭锡坑钨锡矿床最新的 U-Pb 年代学研究以及 Hf 同位素依据,前人对南岭成矿年代进行厘定,将矿床成矿年代限定在于燕山期内(Li et al.,2023)。而其他地区的多金属矿床年代学有力依据仍相对缺乏,无法对东华山地区多金属矿床成矿年代进行精确控制。

图6海罗岭地区W-Sn-Mo-Li元素组合异常

图7海罗岭地区Nb-Ta元素组合异常

图8海罗岭地区Cu元素异常

东华山地区多金属矿床成矿在空间上有典型的垂直分带性;随着岩浆持续演化分异,在花岗岩体形成铌钽矿体后,矿体内可相应伴生出石英脉型钨、锡等矿石,故而形成的钨、锡主要分布于花岗岩体上部,形成上钨锡下铌钽的成矿分布模式。另外,断裂运动以及围岩蚀变也控制着矿床的形成,在海罗岭地区花岗岩体外侧与围岩接触部分蚀变明显,外侧云英岩化,云英岩两侧又以锂云母化、黄玉化等,形成在空间上以伟晶岩型锂矿、蚀变花岗岩型锂、铌钽矿、石英脉型钨、锡矿、蚀变型铜矿、黄玉云英岩型锡矿等一体多型式模式。

地区锂矿典型以蚀变花岗岩型、花岗伟晶岩脉型为主。花岗岩型锂矿的矿石矿物多为锂云母,矿床多以隐伏型岩体或小型岩株产出;而花岗伟晶岩型锂矿矿石矿物以锂辉石为主,矿石 Li2O 品位较高,矿床多以脉状、层状依附于岩基或大型岩株边缘,成矿受裂隙构造影响较大。以河源锂辉石、西港锂辉石矿床为代表,矿床规模较大,矿石中锂品位高,且多发育于伟晶岩脉与裂隙交互处。此次地质调查中地表出露的锂矿化点数量并不多,且均分布于且多发育于河源、西港外围区域,从此次元素分析数据及土壤元素异常上看,东华山地区的锂矿成矿潜力相对一般。

另外,东华山地区的金属矿化很难将其具体归属于某一具体的金属矿床之中,而常常形成以一类金属矿化为主,其他金属矿相互伴生为特点的成矿模式。结合前人对华南地区多金属矿产资源的研究,其元素矿化类型组合以 W-Mo(Sn)、Li-Be-Nb-Ta-(Rb)、Nb-Ta-Rb、Nb-Ta-Sn、Nb-Ta-W-Sn 等 (王登红等,2017;胡晓君等,2021;李晓峰等,2021; 李育彪和杨旭,2022;郭春丽等,2024),矿床类型与上述类型一致,其与岩体期次、岩浆演化阶段密切相关。基于上述,我们结合此次地质调查数据,并通过对比矿化点元素品位及相互关系(图4;表1),将东华山地区多金属矿产资源矿化类型进行划分,将其矿化类型可分为两类,一为以铷矿化为主,Li-Be-Nb-Ta相互伴生,另一类型则以锡矿化为主,W-Mo-Cu相互伴生的多金属矿化类型,与前人研究叙述的“一体多型”及“五层楼”模式成矿理论相对应。

4.2 萤石矿

华南地区受岩浆、热液活动以及构造运动的影响,萤石矿化发育广泛,其矿床成因类型、矿石矿物赋存岩石较为复杂,国内对于萤石矿床类型也缺乏细致的划分,但在整体上以单一型萤石矿床和伴生型萤石矿床两类为主(阙兴华等,2017;庄闲贵等, 2017)。单一型萤石矿床则以热液充填型最为普遍,该类矿床受断裂构造影响较大,成矿热液来源广。地区岩体主体受鹰潭—安远、寻乌—瑞金区域性断裂的影响,裂隙交互发育并形成足够的裂隙空间,后期含矿热液沿裂隙上升,在裂隙空间中富集、沉积后形成萤石矿床,其成矿热液类型以岩浆热液、大气降水、地下卤水等为主。

本次勘查显示的萤石矿 CaF2品位明显较高(表1),萤石矿均发育于规模相对较大硅化破碎带中,其 CaF2品位及其他元素含量显示该地区萤石矿化为伴生矿可能性较低,主要以单一型热液填充型萤石矿为主,与楂山里萤石矿相似。萤石矿物颜色较杂,其矿石形态多样也间接反映其含矿热液的多样性。

5 结论

综合东华山地区地质工作,地区钨、锡、铌钽、铜等多金属矿发育广泛,矿化类型见花岗伟晶岩脉、蚀变花岗岩、石英脉型,找矿标志以花岗伟晶岩脉、蚀变(钠长石化等)花岗岩及石英脉。结合矿化点元素品位及土壤元素异常特征,地区以多金属矿相互伴生为主要特征,并在空间上有一定程度的分带性。

地区萤石矿化以中低温热液填充型为主,区域矿化分布较为零散,但总体矿化趋于北东—南西向分布,找矿标志主要以硅化破碎带为主。

东华山地区稀有金属及萤石等矿产资源具有较好的成矿潜力,且多金属矿化类型与模式与前人研究的成矿模式对应,具有良好的成矿发展前景。